氟西汀联合认知行为治疗对急性期非典型特征抑郁症疗效及负性自动思维和自杀意念的影响

2022-03-01康延海李佳董洁王小薇李飞燕彭晓兰

康延海,李佳,董洁,王小薇,李飞燕,彭晓兰

抑郁症是一种异质性、慢性精神疾病,影响全世界约3亿人口,其最突出症状为持续抑郁情绪、反复出现自杀想法、无价值感、社会孤立和快感缺失,导致患者整体生活质量显著下降[1]。15%~50%抑郁症患者缺乏典型临床特征,导致诊断和治疗困难[2]。我国非典型抑郁症的患病率为15.3%,与典型抑郁症患者比较,非典型抑郁症患者发病年龄更早,抑郁发作更为频繁,自杀意念更为强烈,终生抑郁的可能性更大[3]。非典型抑郁症患者对常规抗抑郁治疗反应差,目前尚缺乏统一的治疗方案,临床多采用抗抑郁剂、心境稳定剂、抗精神病等药物治疗和心理治疗、物理治疗及辅助治疗等非药物治疗[4]。氟西汀是选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,具有与三环类抗抑郁药一样的效果,但没有降压、镇静及心血管不良反应,过量服用不会引起严重的毒性反应,在抑郁症治疗中具有广泛的应用和显著的效果[5]。认知行为治疗(CBT)是治疗抑郁症应用最广泛的心理治疗方法,可有效缓解心理压力、焦虑及抑郁症状[6]。氟西汀联合CBT在急性期非典型特征抑郁症的应用报道十分少见,其临床效果尚待验证,鉴于此,本研究拟探讨其治疗急性期非典型特征抑郁症的疗效及其对患者负性自动思维、自杀意念的影响,报道如下。

1 资料与方法

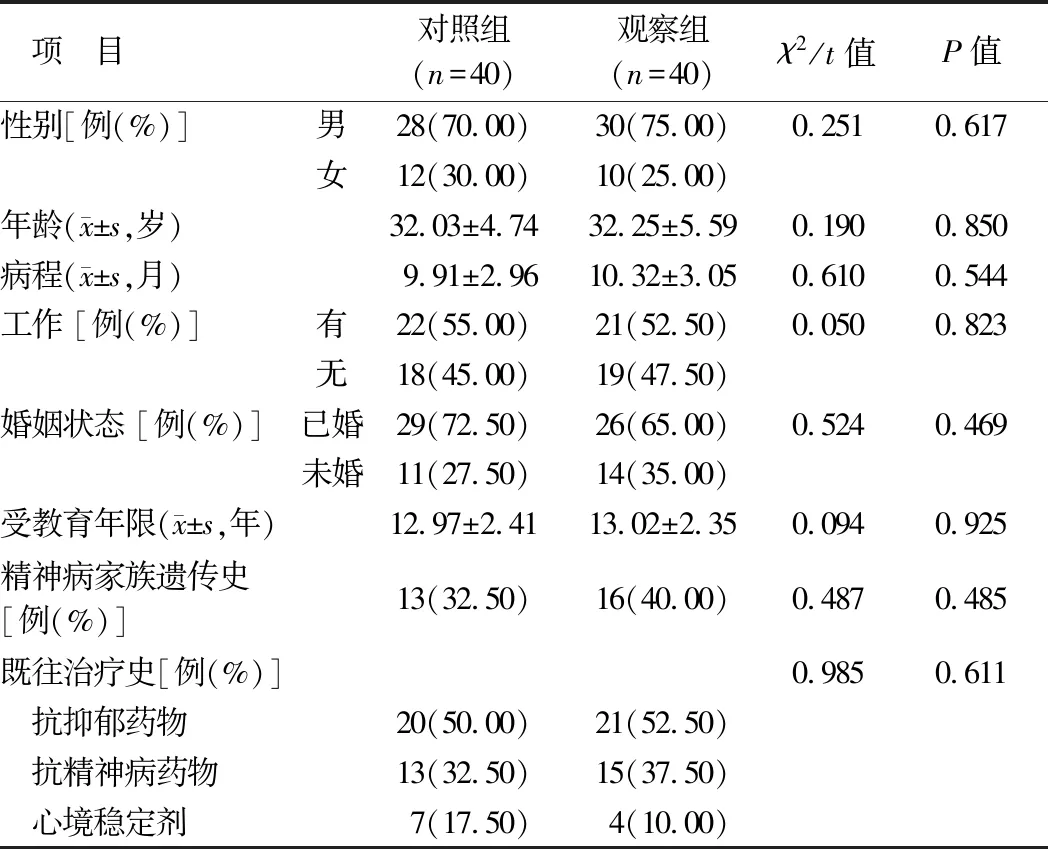

1.1 临床资料 选取2019年1月—2021年6月海南省人民医院心理科诊治急性期非典型特征抑郁症患者80例,按随机数字表法分为对照组和观察组,各40例。2组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院伦理委员会批准(SP-129),患者及家属知情同意并签署知情同意书。

1.2 病例选择标准 (1)诊断标准:参考美国《精神疾病诊断和统计手册》第五版 (DSM-5)[7],①心境反应性;②具备以下任意2项可诊断:体质量或食欲增加,睡眠增加,灌铅样麻痹,人际关系被拒敏感等症状;③在单次发作中缺乏忧郁、紧张特征。在目前或最近抑郁发作或持续抑郁期间如果符合以上3项可诊断为非典型抑郁症。(2)纳入标准:①符合上述诊断标准,经临床诊断为非典型特征抑郁症;②17项汉密尔顿抑郁量表(HAMD17)评分>7分[8];③中文版32项轻躁狂症状清单(HCL-32)评分<14分[9];④处于抑郁发作急性期;⑤年龄>18岁。(3)排除标准:①经临床诊断的精神分裂症、双相情感障碍、人格障碍、偏执性精神病等其他精神或心理疾病;②妊娠期或哺乳期女性患者;③成瘾药物滥用史;④入组前2周服用抗抑郁、抗精神病药物或心境稳定剂者;⑤放弃治疗或改用其他方案治疗者。

表1 对照组及观察组患者临床资料比较

1.3 治疗方法 对照组:盐酸氟西汀片(常州四药制药有限公司)40 mg晨起口服,1次/d,连续治疗12周。观察组:在对照组基础上增加CBT治疗,氟西汀治疗方法同对照组,CBT治疗方法:由专业心理学主治医师进行,并由副主任医师督导。CBT治疗主要分为3个部分:(1)程序,指导患者想象激发自己焦虑抑郁情绪的场景,观察压力情境下焦虑抑郁情绪状态,并做出自我评价,治疗2次,每次60 min左右。(2)重建认知,指出患者的错误认知,并通过情境模拟方式指导患者领悟其问题发生的实质,重建正确的认知,使其明白建立积极的思维模式、应对方式和积极心态的必要性,治疗4次,每次60 min左右。(3)行动,指导患者自己处理每日所遇到的问题,指出不足和改进之处,再重复练习,循序渐进,指导患者深呼吸进行放松训练,治疗4次,每次60 min左右。CBT治疗完成后再进行2次巩固治疗预防复发,每周1次,共治疗12周。

1.4 观察指标与方法

1.4.1 抑郁症状评分:治疗前、治疗12周后采用HAMD17从抑郁情绪、有罪感、自杀、入睡困难、睡眠不深、早醒、工作和兴趣、阻滞、激越、精神性焦虑、躯体性焦虑、胃肠道症状、全身症状、性症状、疑病、体质量减轻、自知力等17项进行评分,满分0~52分,评分越高抑郁症状越重。

1.4.2 负性自动思维评分:治疗前、治疗12周后采用负性自动思维问卷(ATQ)[10]评估患者抑郁相关消极思维。该问卷包括30个条目,每个条目根据频繁程度和相信程度采用1~5分5级评分法(1分代表无或不相信,2分代表偶尔或有点相信,3分代表有时或比较相信,4分代表经常或相信,5分代表总是或非常相信),ATQ频繁程度和相信程度满分均为30~150分,评分越高说明个体负性自动思维发生频率越高,状态越严重。

1.4.3 自杀意念评分:治疗前、治疗12周后采用Beck自杀意念量表中文版(BSI-CV)[11]测评患者最近1周和最抑郁时2个时段自杀意念和自杀危险性,包含主动自杀意愿、被动自杀意愿、具体自杀计划等19个条目,每个条目采用0~2分法,自杀意念分值范围0~10分,自杀危险性分值范围0~28分,得分越高,自杀意念越强烈,自杀危险性越高。

1.4.4 社会功能评分:治疗前、治疗12周后采用精神功能大体评定量表(GAF)[12]从心理、社会功能、职业及教育功能评定过去1个月中最低功能水平,需排除躯体或环境所致功能损害。满分1~100分,分数越高社会功能越好。

1.4.5 记录不良反应:统计治疗期间嗜睡、消化不良、恶心、头痛、出汗增加、食欲增加、体质量增加和性功能障碍等药物相关不良反应发生情况。

1.5 临床疗效评价[13]治疗12周后采用HAMD17进行疗效评定,根据HAMD17减分率作为疗效评价标准,HAMD17减分率=(治疗前HAMD17评分-治疗12周后HAMD17评分)/治疗前HAMD17评分×100%,HAMD17减分率≥75%为痊愈,≥50%<75%为显效,≥25%<50%为有效,<25%或较治疗前增加为无效,总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

2 结 果

2.1 2组治疗效果比较 治疗12周后,观察组总有效率为85.00%,高于对照组的62.50%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 2组治疗前后HAMD17评分、ATQ评分比较 治疗12周后2组HAMD17评分、ATQ频繁程度评分、ATQ相信程度评分较治疗前降低(P<0.01),且观察组低于对照组(P<0.01),见表3。

表2 对照组及观察组患者临床疗效比较 [例(%)]

表3 对照组及观察组患者治疗前后HAMD17评分、ATQ评分比较分)

2.3 2组治疗前后BSI-CV评分比较 治疗后,2组最近1周自杀意念强度评分、最抑郁时自杀意念强度评分,近1周自杀危险性评分、最抑郁时自杀危险性评分,最近1周BSI-CV总分、最抑郁时BSI-CV总分均较治疗前降低(P<0.01),且观察组上述评分均低于对照组(P<0.01),见表4。

2.4 2组治疗前后GAF评分比较 治疗前,对照组及观察组GAF评分比较,差异无统计学意义(53.02±8.76 vs. 52.85±7.81,t/P=0.092/0.927);治疗12周后,2组GAF评分分别增加为(72.53±9.41)分和(86.17±12.65)分,高于治疗前(t/P=9.598/<0.001、14.175/<0.001),且观察组高于对照组(t/P=5.472/<0.001)。

2.5 2组不良反应比较 对照组出现嗜睡2例,恶心1例,观察组出现恶心2例,2组不良反应比较差异无统计学意义(χ2=0.213,P>0.05)。

3 讨 论

非典型抑郁症起病较早,个性发育尚未成熟,导致缺乏典型的抑郁发作症状(失眠、食欲下降),反而出现相反的症状(贪睡、暴饮暴食、肥胖、情绪反应激烈等),甚至部分患者出现轻度躁狂,导致临床难以识别和早期对症治疗[14]。非典型抑郁症病程冗长,发病后反复发作或终生发作,自杀意念和企图多,冲动行为较大,且多与其他精神障碍疾病共病,患者抑郁症状更重,社交和职业功能损害更大,疾病远期恶化可能性更高[15]。目前由于对非典型抑郁症的认识不足,尚无一致性治疗方案。

表4 对照组及观察组患者治疗前后BSI-CV评分比较分)

氟西汀是最早引入临床使用的一种选择性血清素再摄取抑制剂之一,通过阻断中枢神经突触间隙中血清素的再摄取,增加大脑中血清素水平,达到抗抑郁效果,且氟西汀治疗成人急性期重度抑郁症时,患者耐受性好[16-17]。本研究对照组采用氟西汀治疗后,抑郁程度较治疗前下降,社会功能提高,说明氟西汀对急性期非典型特征抑郁症也有一定的效果。现有研究显示,氟西汀可下调下丘脑—垂体—肾上腺轴活性,增加脑源性神经营养因子水平,促使神经发生,减少抑郁样行为[18]。氟西汀还可促进星形胶质细胞自噬体形成,增加受损线粒体清除,改善抑郁症状[19]。CBT是通过调节个体认知改变从而改变行为方式达到治疗抑郁的心理治疗方法,非典型特征抑郁症患者具有强心境反应性,行为激活一系列治疗措施可通过使个体暴露于自然强化物来“激活”患者,从而改善抑郁症状[20]。个体情绪和行为方式源自于对自身的认知,个体认知与生活方式和环境密不可分,固有的生活方式及环境决定了个体对事物的认知,进而影响行为方式和情绪反应,错误的认知导致错误的情绪和行为产生,当个体生活中遇到突如而来的变故或打击时会产生下意识思维,而消极思维模式会引起抑郁、焦虑负面情绪[21]。大多数抑郁症患者存在消极思维模式和消极情绪,在面对应激过程中多采取逃避、自责、拒绝求助他人等行为和想法,这种错误的认知挫败个体自尊心,引起社交恐惧、焦虑和抑郁,导致产生不合理的行为。通过重建认知的训练方法有助于改善抑郁情绪,CBT治疗通过引导患者意识到自己认知方面存在的问题,使其产生积极情绪,摆脱负面情绪困扰,并完成自我情绪调整,最终重建正确的认知行为模式,激发正面情绪、自信心、成就感和满足感[22]。本研究采用CBT联合氟西汀治疗后,急性期非典型特征抑郁症患者临床症状明显改善,患者社会功能明显提高,临床疗效优于单纯氟西汀治疗,提示CBT联合氟西汀治疗可产生协同作用机制,产生加乘之效。

负性自动思维指机体在应激情景中自动、反复出现的消极思维,在认知行为应对、抑郁情绪产生中发挥重要作用,可中介负性生活事件对抑郁情绪产生影响[23]。自杀意念是抑郁症患者临床特征之一,出现自杀意念是发生自杀的最重要预测因素之一,与无情感障碍比较,情感障碍人群发生自杀的风险增加8倍[24]。本研究结果显示,CBT与氟西汀联合治疗可更有效地降低ATQ评分、BSI-CV评分,说明CBT与氟西汀联合治疗可更有效地降低患者负性自动思维和自杀意念产生风险,对改善恶劣心境,减轻抑郁程度有益。CBT在心理健康维持中起核心作用,并通过调整认知解决情绪和行为问题,降低自杀意念及行为,一项系统评价结果显示,CBT干预可减少自杀意念和自杀行为发生[25]。而氟西汀可促使神经再生,激活神经元,缓解抑郁样行为,减轻抑郁程度,在治疗伴自杀意念患者的抑郁症中具有显著疗效。

综上,氟西汀联合CBT治疗可明显缓解抑郁程度,降低负性自动思维和自杀意念,提高社会功能,提高抗抑郁治疗效果,促使急性期非典型抑郁症患者顺利回归社会。本研究局限之处在于未进行随访,氟西汀联合CBT治疗是否能降低非典型特征抑郁症患者复发率尚不清楚,尚待进一步开展随访工作加以证实。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明

康延海:设计研究方案,实施研究过程,论文撰写;李佳:提出研究思路,分析试验数据;董洁:进行统计学分析;王小薇:论文审核,进行文献调研与整理;李飞燕:修订论文、论文终审;彭晓兰:资料搜集整理,论文修改