中国学前教育学源流考述及反思

2022-03-01张浩茹许游连金金

张浩茹,许游,连金金

(1.江苏大学,江苏 镇江 212013;2.南京师范大学,江苏 南京 210097;3.苏州幼儿师范高等专科学校,江苏 苏州 215131)

我国社会化、组织化的学前教育可以上溯至1903年9月湖北幼稚园的开办,制度化的学前教育可以追溯到1904年《奏定蒙养院及家庭教育章程》的颁布。而我国的“学前教育学”源起何处,早期发展历程如何,至今没有明确的回答。有学者将1923年陈鹤琴创办的我国第一家带有实验性质的幼儿园——鼓楼幼稚园视作我国学前教育研究的起点[1]18-19,也有学者将1903年湖北幼稚园设立的附属女子学堂作为我国学前教育学的发端……对比我国教育学、教育哲学、教育技术学等学科对各自学科源起的清晰认识,中国学前教育学似乎对自己的“前世今生”充满茫然。1980年起由华东师范大学推动的教育学学科元研究并没有在学前教育学领域掀起波澜,学前教育学的元研究成果寥寥,且这少数成果也多是教育学学者和高等教育学学者的兼带研究,学前教育理论工作者在本研究领域处于“失声”的境地。

穷源以竟委,学前教育学界对上述问题未能有清晰回答的原因可能有以下三个方面:其一,作为学前教育学研究对象的“学前教育”等概念混乱;其二,“学科”“专业”的内涵模糊不清;其三,“学前教育学”元研究的力量薄弱。本研究将尝试结合名词词源,回归历史语境考察相关概念的历史涵义,为中国“学前教育学”正本清源。

一、我国“学前教育”概念演变梳理

如若想探讨清楚中国学前教育学的源流,首先应该厘清其研究对象“学前教育”的概念和演进史。通过检索《中国基本古籍库V 7.0》、上海图书馆《全国报刊索引》数据库、全国高校古文献资源库《学苑汲古》以及《大成老旧刊全文数据库》,再循源查阅原始材料,可以梳理出近代以来从“蒙学”到“幼儿教育”再到“学前教育”的词源演变过程。

(一)从“蒙学”到“幼儿教育”:由家养到公育

研究者目力所及,“幼稚园”一词最早出现在国人面前是在1897年(光绪二十三年)郑观应的《盛世危言新编14卷卷一·富国一·学校》介绍日本学校“成醫會講習所幼穉園①”[2]219时提及“幼稚园”这一教育机构。1903年孙宝瑄在其日记中记载的“癸卯年十月八日……裴氏倡言,幼儿教育宜在教庭,委任于母。佛氏则云,世之为母者多不暇任教,故送诸幼稚园为宜”②(《忘山庐日记》)[3]767,亦为此涵义的运用。但这一阶段大众对“幼儿的教育”的理解依旧为我国早已有之的“蒙学”所囊括,侧重于自家养育和私塾启蒙,以至我国1908年首个系统介绍“儿童教育”的译著仍被翻译成《蒙学原理》——《直隶教育杂志·直隶教育官报》1908年第5、第7、第10、第16、第19、第20期和1909年第3期刊登了由吕复翻译的美国哲学学士理学硕士柯培楷(Edwin A Kirkptrick,后译作柯裴克)所著的FundamentalsofChildStudy,该书的研究对象是从出生到12岁的儿童,并专门有章节讲述婴儿期(Infancy)的婴儿身心发展特点及教养方式[4]xii-xiii。而随着幼稚园、小学堂开办数量的增加,国人对孩童的教育也愈发了解,“蒙学”逐渐被“儿童教育”所替代,又可以被细分为“家庭教育”“幼儿教育”两大领域,即家庭中的教养和社会机构的教育。

1922年9月,中华民国国民政府全国学制会议通过了《学校系统改革案》,11月1日《壬戌学制》正式颁布,幼儿教育得到重视,规定“幼稚园收受六岁以下儿童”。“幼儿教育”在这一时期侧重在蒙养院、幼稚园中进行的教育,指向公共教育机构对幼儿进行的教育,实际上可以被称作“幼稚园教育”或“幼儿园教育”。1925年,陈鹤琴专著《家庭教育》出版,在前言中虽已界定幼稚期为“自生至七岁”[5]3,但将家庭中进行的幼儿教育称之为“家庭教育”。1928年张宗麟著《幼稚教育概论》,其中诠释:“为学制上一切教育之起点也……何谓幼稚教育?何以需要幼稚教育?于前节约略言之。聚三岁以上六岁以下之儿童于一处,施以有目的之教育,用有组织之方法,此为幼稚园。”[6]4-5可以更清晰地看出在我国第一代幼儿教育研究者的眼中,幼儿教育是着重于在社会机构中进行的“对幼儿的教育”,这一阶段的幼儿教育学也可以被认为是“幼儿园教育学”。

(二)从“幼儿教育”到“学前教育”:由部分及整体

1922年的新学制将蒙养院改名为幼稚园,作为初等教育的一部分而存在,教育对象确定为3~6岁的男女儿童。这确立了幼稚园在学制系统中作为国民教育第一阶段的地位,而0~3岁的幼儿被排除在学制之外。1923年《妇女杂志(上海)》第4期刊登费哲民的《日本托儿所视察记》[7],介绍了日本托儿所发展的历史,将日本的托儿所与国内的育婴堂进行对比,将托儿所作为教育机构推介给国人。1928年《教育杂志》在首页刊登名为《苏俄“托儿所”之幼儿教育(游戏、饮食、睡眠)》的组照[8]。这段时间,托儿所开始在我国的农村和工人聚居区兴起,风行的原因在于工人和农忙时节的农民缺乏时间照顾婴幼儿。托儿所是作为针对3岁以下儿童保教的公共教育机构而出现的,它的出现标志着社会机构的教育从3~6岁延伸至0~6岁。1933年《东方杂志》刊登朱镇荪撰写的《德国的学前教育》和《苏联的学前教育》,1933年《教育论坛》刊发张雄图著的《苏俄的学龄前教育》。1935年辛恳出版社出版平克微支的《教育学新论》(卢哲夫转译自日文版),其中专门有一章节为“学龄前的时期”。1936年《学校生活》刊载凌云所撰《苏俄学前教育的实施》,介绍了托儿所、幼稚园和儿童室等苏联的学前教育机构,认为“苏俄对儿童施以学前教育的制度,可以看作社会问题看待,帮助妇女解决职业问题……”[9]。“学前教育”非常恰当地涵盖了“托儿所”“幼稚园”等面向学龄前儿童的公共教育机构,开始流传于学界、坊间,逐步得到了大众的认可。

在1942年由中国国民党中央宣传部青年基本知识丛书编审委员会主编、汪懋祖实际编著的《教育学》中对“学前教育”有这样的界定:“本节所述学前教育,乃指儿童受学校正式教育以前,或法定小学学龄以前之教育,当然亦可包括家庭教育。但家庭教育非如学制之有阶段……兹所谓学前教育,包括幼稚园、婴儿院、托儿所及保育院等幼稚教育之机关,而阐明其教育之要点。”[10]109这可以视作是对本阶段“学前教育”与“幼儿教育”关系的总结:“幼儿教育”是针对在幼稚园学习的三至六岁幼童而言,“学前教育”则囊括所有学龄前儿童所受之教育。

(三)“幼儿教育”抑或“学前教育”:苏联概念的影响

1949年中华人民共和国成立后,教育领域开启了全面“苏化”的进程,学前教育亦不例外,1951年起陶行知、陈鹤琴的幼儿教育思想遭到批判,苏联的学前教育话语体系迅速占据了主导地位[11]115。1952年、1953年《全国总书目》收录“幼儿教育类”公开发行书籍30种,其中译自苏联的有13种,书名中含有“学前教育”的书籍也被收录在“幼儿教育类”。这一时期苏联的“学前教育”定义已经与二战前不同,先学前期与学前期处于并列的地位。苏罗金娜编写的《学前教育学》第一章第六节专门界定苏维埃学前教育学:“儿童可根据其年龄的不同,分为三个时期:先学前期(三岁前),学前期(三岁至七岁),学龄期(又分初期、中期和晚期三期)……即分为先学前教育学、学前教育学和普通教育学三类……苏维埃学前教育学是关于三岁至七岁儿童的共产主义教育的科学。”[12]101959年,北师大整理的马努依连柯《学前教育学的几个问题》中也如此表述,“学前教育学是关于三岁至七岁的儿童教育的科学。在儿童入小学前的教育叫做学前教育,而这种年龄的儿童就叫做学前儿童”[13]1。苏联“学前教育”的定义就此为我国的“学前教育”打上了深深的烙印:近四十年我国话语体系中的“幼儿教育”和“学前教育”的内涵相同,均指对3岁至6岁或7岁的幼儿的教育。1961年编订的《辞海(试行册)》和1979年《辞海》③中将“学前教育”与“幼儿教育”等同。“学前教育同幼儿教育”[14]12,为幼儿入小学前在教养机关所受的教育。对“幼儿教育”的释义为“即‘学前教育’,旧称‘幼稚教育’,我国实施幼儿教育的组织为幼儿园,收三足岁到七足岁的幼儿,使他们在入小学前的身心获得健全的教育”[15]1126。

直到1981年引进《学前教育学》(亚德什科和索欣主编)和1984年译介的《学前教育学原理》(查包洛塞兹和马尔科娃主编)定义方再次改变。两书认为“学前教育”是“学前(由出生到七岁)儿童的教育、教养”[16]19和“关于儿童出生头几年,即从出生到入学这一时期的教育”[17]22,这两本书的发行量分别达到2万册和1.35万册,被用作我国学前教育专业和幼儿教育专业的教科书,传播广泛。因为苏联“学前教育”的内涵更替,加之西方欧美国家理论的引入,在1989年首部国人编著的《学前教育学》中,黄人颂老师概括道:学前教育泛指初生至六岁前儿童的教育,我国的学前教育学是研究在我国社会主义初级阶段条件下对初生至六岁前儿童进行教育的规律的科学[18]2。梁志燊老师的《学前教育学》中也使用了相似的界定标准[19]3。这两本教材(含再版、修订版)的发行量各自超过20万册,受众面极广,“学前教育”终于演变成为今人所理解的学前教育。在这之后诸位学者的论著中,学前教育虽仍有狭义、广义之分,但指向入学前的所有儿童这一点已经得到公认,而幼儿教育则专指对3~6岁幼儿的教育。

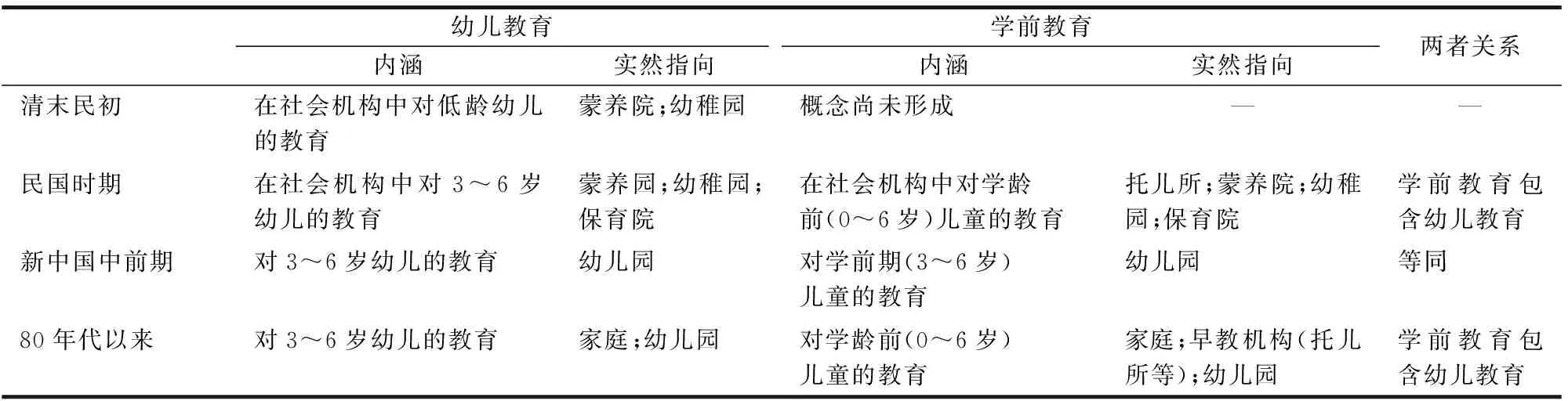

综上所述,近代以来,我国教育界效仿西洋,建立了面向低龄幼儿的公共教养机构,先后产生了“幼儿教育”“幼稚教育”“学前教育”等概念。诸种概念发展至今,概括之,“学前教育”涵盖“幼儿教育”。

表1 幼儿教育、学前教育概念关系④

二、中国“学前教育学”的起源与发展

“学前教育学就是专门研究学前教育的规律的科学”[18]1,“学前教育学是教育学科中的一个年龄分支学科,这是一门研究学前教育的产生与发展、目的与内容、途径与方法的特性与规律的科学”[20]5,“学前教育学是研究和探讨学前儿童教育现象及其规律的一门学科”[21]2。由此可见,我国最为主要的《学前教育学》教材均认为学前教育学是指向学前教育研究的一门学科或科学,落脚于学科抑或是科学。

“学前教育”概念难以厘清,“学前教育学”的相关概念亦难识辩,通俗语境中,“学前教育学”既被理解为一门学科,又被认为是一个专业,还被一些研究者视作一门科学。在我国,“学科”一词往往与“专业”并列出现,学界也多有混淆使用的情况,而“科学”则因为其客观性和非组织性,处于无涉的位置,在日常语境中被解读为无组织化的研究领域。

(一)作为一门专业的“学前教育学”

专业的解释分为两种,一种指专门的职业或专长,一种指高等学校教学设置的基本单位。在教育学的语境里,一般做后者解,指向于人才的培养,是学科进行知识再生产的基础。实然状态中,“专业”和高校部—院—系建制中的“学系”大体等同或略小于“学系”的概念范畴。《教育大辞典》对专业的定义则是“专业译自俄文,指中国苏联等国高等教育培养学生的各个专门领域……”[22]26。依此,通俗语境里学校中“某某学科”实际是“某某专业”的意义。

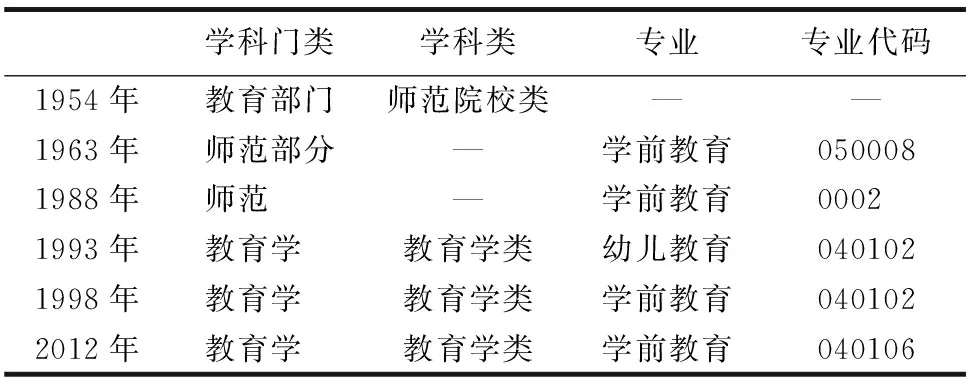

按照这种标准,自高等院校开设面向幼儿教育工作者的科目始,作为一门专业的“学前教育学”即宣告诞生。1916年,国立北京女子高等师范开设保姆讲习科,学生来源于全国各女子师范学校,1919年该校保姆讲习科学生整理习作,于1920年出版发行了一期《北京女高师幼稚教育的研究》,这是目前可考的最早由国人创办的学前教育专门杂志[23]。尽管名称不是“学前教育学”,但这仍旧标志着我国高等教育中出现了“学前教育学”相关专业。此后开设幼儿教育专业的高校有燕京大学(1936年幼稚师范专修科)、国立幼稚师范专科学校(1943年),开设家政学专业(含幼儿保育)、托儿工作专修科的高校有燕京大学、河北女子师范大学、东北大学、四川大学、金陵女子文理学院、福建协和大学、辅仁大学、震旦大学等。1949年后教会大学逐步收归公有,1952年全国高校进行院系调整,至今六次调整专业分类和专业名称(见表2)。

表2 中华人民共和国高等学校本科教育专业设置目录“学前教育”专业分类历次调整

1952年至1968年之间连续办学的四年制本科层次学前教育专业有南京师范学院幼儿教育系、北京师范大学教育系学前教育专业、西南师范学院教育系学前教育专业、甘肃师范大学教育系学前教育专业、东北师范大学教育系学前教育系和华中师范大学学前教育系。1978年至1979年,这六所高校先后恢复招生,至1987年,本科层次开设学前教育专业的院校达到22所。值得注意的是,建国后至高等教育“扩招”之间,本科层次的学前教育专业倾向于培养学前教育学的理论工作者,学前教育实践工作者由中等教育层次的幼儿师范学校承担。

(二)作为一门学科的“学前教育学”

“学科”一词本身并没有多少歧义,一是指“学术的分类”,是一定科学领域或一门科学的分支,靶向高等教育层次的研究;二是指“教学科目”,而“科目”(Subject)则是教学内容的基本单位。

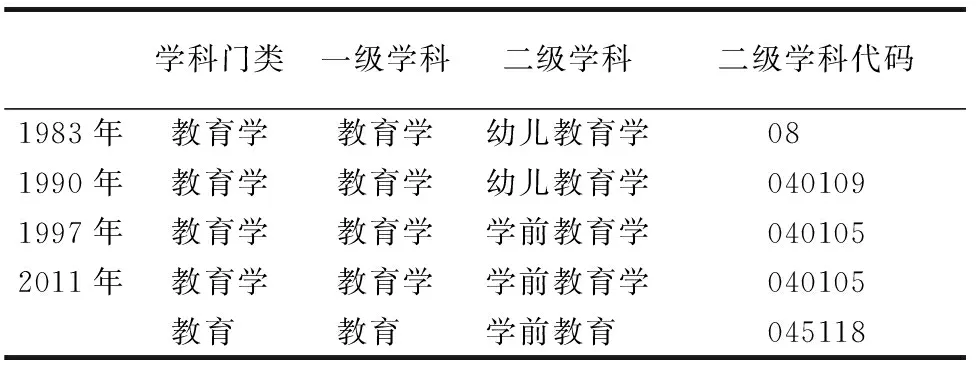

在我国,前种含义的“学科”是伴随着分科大学堂的设立而诞生的。1903年奠定我国高等教育制度基础的《奏定高等学堂章程》中,有设立分科大学堂如“文学科大学”的纸面设想,但直到1909年学部奏请设立京师大学堂分科大学堂⑤才落实成真[24]918。民国时期,高等学校科、门、系的名称混乱,互不统一。中华人民共和国成立后,规范全国高等教育的建制和组织命名规则,研究生学科专业目录分为学科门类、一级学科、二级学科。迄今为止教育部四次修订研究生学科专业目录,形成了相对清晰的学科分类体系,与“学前教育学”相关的二级学科名称也从幼儿教育学演变为学前教育学(见表3)。

表3 历次研究生学科分类调整

1984年北京师范大学学前教育专业率先拥有硕士研究生招生资格,标志着严格意义上的“学前教育学”学科在我国诞生。1986年南京师范大学获批幼儿教育学硕士点,1994年又拥有了我国首个幼儿教育学博士学位授权点。截至2020年12月,我国大陆地区共有95家单位拥有独立的学前教育学硕士或学前教育硕士学位授予权。

如若类比我国教育学学科的建设历程,瞿葆奎先生等认为我国“教育学”学科设立的标志是在我国高等教育体系中开设了“教育学”教学科目,有了《教育学》教材⑥。若将“学科”视作“教学科目”解,我国学前教育学的开端应当追溯至1928年张宗麟《幼稚教育概论》的出版,该书是国人第一本系统地论述学龄前儿童教育的幼儿师范学校教材。而我国出现的第一种明确以“学前教育学”命名的公开出版物,是1953年高天浪、朱智贤校译的《学前教育学》。直到1956年颁布《师范学校教育系幼儿教育专业暂行教学计划》,幼儿教育学这一教学科目方在我国高等教育中拥有了正式名分。

(三)作为一门科学的“学前教育学”

如果说“专业”暗含人才培养的导向,“学科”指向知识的创新和再生产,那么“科学”则扮演一种中立的角色,即客观的、无涉的普遍规律。教育学能否被称之为科学,陈桂生等学者自1995年起便不断探讨、商榷,但至今尚无定论。

本文也并不讨论作为教育学分支的学前教育学是否是严格意义上的科学,因为除却严谨定义的科学,学前教育学更多是作为通俗语境中的一门科学,即学术研究领域来理解。只要是与学龄前幼儿相关的研究,无论是教育机构还是师资力量,无论是教育内容还是孩童的心理发展……都可以被纳入学前教育学当中。当今的学前教育学界,隐隐之中接受了这种定位。

这种理解下的中国学前教育学,可以上溯至1909年王国维翻译的《论幼稚园之原理》⑦(译美国文部省教育报告)[25]。民国建立后,国人著有《儿童心理之研究》⑧和《一年中幼稚园教学单元》⑨,董任坚翻译有《初期儿童教育》等,涵盖学前教育学研究领域的方方面面。这种理解的历史合理性也显而易见,学前教育学从教育学(指普通教育学)中分离出来便是多学科协作的结果,心理学等起到了重要作用。学前教育学的研究者不会忌讳对其他学科成果的主动引进,这使得学前教育学更容易被当成多研究领域的综合体,更符合大众认知中的“普遍的科学”。此外,学前教育学是中国教育学各分支学科中“问题意识”最强的学科,学前教育学似乎跳过了教育学研究的“学科体系时代”,直接步入了“问题取向时代”。学前教育学很少思考自身合法性的纯理论问题,着力关注于自身研究领域内的实践问题,习惯于多学科合作解决实际问题。

如此爬梳,对“学前教育学”实际有四种理解:首先可以是作为高等教育的一门专业,起源于1916年国立北京女子高师保姆讲习科;其次可以是作为研究生教育层次的一个学科,首创于1984年北京师范大学学前教育专业;再者也可以是一门名为学前教育学的教学科目,国人第一本系统的幼儿师范学校教材《幼稚教育概论》出版于1928年;最后也可以是一门科学的研究领域,1909年王国维译《论幼稚园之原理》的刊出,标志着对学龄前儿童教育的系统研究在我国起步。

三、“学前教育学”源流梳理的反思

就我国近百年的学前教育学发展史而言,话语体系过于混乱。我国的“学前教育学”诞生于何时,长期没有确切答案,固然这是因为“学科”一词作何种解释并无定论,但也反映出我国学前教育学学者们未能对学前教育学的边界有清晰认识,对学前教育学的研究对象缺乏思考,对学前教育学的性质定位模糊不清,学界同仁在含混中从事学前教育学研究。学科队伍的建设和学科知识的生产面临困境,当下学前教育学的研究边界亟需学前教育学的研究者进行明确。

在讨论学前教育学的范畴之时,不难发现我国的学前教育学类似于吉登斯(Giddens)所言的“传统型国家”,有核心区域而无疆界,即只有疆域的概念而无严格的边界线。而学科边界是学科间的研究范畴的区别,是一学科和他学科间的区分界线(限)[26]。学科边界圈定了一门学科的研究范畴。厘清学前教育学的边界不仅需要明晰“学前”的年龄段所指,更需要明确哪些研究领域是“学前教育学”的实然所有,又有哪些研究领域是“学前教育学”的应然所有。遍览目前学前教育学的研究领域,包括学前教育事业的发展研究与政策研究、学前教育课程研究、游戏和教玩具研究、学前儿童发展科学研究、幼儿园教师专业发展研究、学前教育质量监测研究以及学前儿童家庭教育等,教育管理学、教育社会学、教育史乃至人口学、法学等学科关于学前教育的研究任务都被认为是学前教育学的研究任务,成为学前教育学研究内容的一部分。而一些与学前教育学学科建设密切相关的研究,如学科科研队伍培育的研究被认为是高等教育学的专属范畴,甚少有学前教育学的学者关注于此。甚至学界流传有戏言:“学前教育学研究有关学前教育的一切,唯独不研究学前教育学自身。”

学前教育学大量借用了其他学科,尤其是儿童发展心理学的知识,然而对自身知识生产的过程与范式并不关注。在实然层面,学前教育学遭到了“双重殖民”,在以高等院校和研究所为代表的知识生产机构,学前教育学受到来自心理学的殖民。以追求“科学”的名义,众多研究者自觉或不自觉地使用心理学的研究范式,接受心理学学科的规训。而在作为实践场域的幼儿园和学前师资培养培训机构中,在“实用化”的指引下受到艺术学门类(音乐学、美术学等)的殖民。熟练掌握各项艺术技能成为“好老师”“优秀师范生”的重要指标,即便这些指标直接从成人机械训练的艺术技能迁移而来,并不适合于评判学前教育的从业者。

造成这种混乱的原因有二:一是学前教育学在从西方传入我国时,是伴随着幼稚园、蒙养院等社会公共教育机构的,也因此学前教育学自诞生起就着眼于针对学龄前儿童的社会教养机构,被打上了“幼儿园教育学”的烙印,将所有与幼儿园相关的研究任务收入囊中。直至今日,仍是我国学前教育学的实质[27]。二是我国学前教育学还以其研究对象存在的时空框架划定边界。然而学前教育学的研究对象究竟有哪些,是学前教育规律、学前教育现象还是学前教育问题,抑或是其他与学前教育有关的种种[28],至今并无权威定论。两相交错,学前教育学的现有范畴含糊不清,“双重殖民”牢牢扎根,整个学科笼罩在一片迷雾之中。“幼儿园教育学”可以囊括与幼儿园教育有关的一切,将幼儿园管理等教育管理学的研究内容也包含其中,但针对学龄前儿童的家庭教育和社会教育反而被排斥在外,俨然更换了一个教育场景,“学前教育”便不再是学前教育。以学前教育学的研究对象划分,首先学前教育学的研究对象有哪些便充满争议,边界划分更无从谈起,学前教育人才培养即遭受到“结构性难题”[29],学科知识生产无法顺利进行。

无论是以上哪种思路,都将给我国学前教育学的发展和学前教育事业的发展带来阻碍。延续“幼儿园教育学”的话语体系,幼儿园以外的非正规教育机构的发展被忽视,0~3岁幼儿的相关研究鲜有研究者投入精力,社会大众对学前教育的认知也有可能被引入歧途。以学前教育学研究对象的框架划定边界,则会有极大可能导致学前教育学这门学科的分化,最终产生一门“学前教育原理”和其他众多的分支小学科,不再存留名为“学前教育学”的学科。除了对已有的学前教育学研究领域进行归类、划定边界之外,还需要将对学前教育学自身的研究(学前教育学的元研究)摆正位置。

当然,并不是说学前教育学需要重走“学科体系时代”的旧路,而是学前教育学的研究者们需要思索学前教育学的研究边界何在,明确学前教育学学科的逻辑起点,重塑学前教育学的学科体系,冲破“双重殖民”的枷锁。在跨学科研究风行的当下,只有明确学科的研究范畴之后,才有可能进行深入有效的跨学科研究,避免学前教育学成为其他学科的“殖民地”,实现学前教育专业知识的合理合法生产。

注释:

①原编本为1903年成都石刻本,无页码,故引用自后人台湾学生书局汇编增订重印本的相同表述,原本章节在卷一,增订本为卷二。“穉”为“稚”之异体字。

②裴氏为裴斯泰洛奇,佛氏为福禄贝尔,该段为孙宝瑄记录其翻阅裴斯泰洛奇和福禄贝尔关于幼儿教育论述后的见解。

③据研究者考证,1961年至1980年的20年里,我国没有公开发行过名为《幼儿教育学》或《学前教育学》的著作,因此以这期间编纂的《辞海》为词源考据依据。

④幼儿教育相关概念参考1959年南京师范学院教育系学前教育专业编《幼儿教育学》、1982年全国幼儿师范教材编写组编《幼儿教育学讲义》、1999年李季湄主编《幼儿教育学基础》。

⑤1909年奏请,1910年1月获批,1910年3月京师大学堂分科大学堂开学。

⑥1901年立花铣三郎讲述、王国维译《教育学》和1905年王国维自行编著的《教育学》(为江苏师范学堂学生讲授)。

⑦在此之前国内杂志也刊发过译著的幼儿园教育介绍,如《幼稚教育恩物图说》(《教育世界》1903年癸卯第4期)、《幼稚园保育法》(《教育世界》1904年第8、第9、第10期)、《日本幼稚园保育及设备章程》(《教育杂志》1906年第4期)等,以及国内学者的论述文章《论幼稚园注重游戏之原理》(《教育杂志》1906年1月刊)、《幼稚园设备之概要》(《北洋学报》1906年第23期)等。但最为系统的译介研究,被认为是王国维1909年译著的《论幼稚园之原理》。

⑧陈鹤琴著《儿童心理之研究》,1925年由商务印书馆出版发行,有相关专业学生教材之功能。

⑨陈鹤琴等编著《一年中幼稚园教学单元》,1939年由商务印书馆出版发行,作为幼儿园实践指导用书。