提升飞机实际装载准确性的策略

2022-03-01民航甘肃监管局高霏云

□ 民航甘肃监管局 高霏云/文

货邮行李装卸工作是航空运输链条中不可或缺的一个重要环节,这一环节的工作质量不仅关系旅客行李、货主货物的及时准确送达,还事关飞机载重平衡,而载重平衡直接影响飞行安全和旅客生命财产安全。本文基于“人、机、环、管理论”,对实际装载与配载舱单不符的原因进行系统分析,进而提出一些改进措施和策略,供业界参考。

飞机装载准确性的重要性及现状

舱单录入数据与货物实际重量不符的情况不胜枚举。据荷兰国家航空航天研究所2007年的一份报告,1970~2005年发现了82起有完整记录的事故和载重平衡有关。根据民航安全信息网数据,自2013年到2020年,我国民航货物配载、装载原因的事故征候9起,其他不安全事件596起(见表1);特别是2014年货物配载、装载原因的事故征候3起,其他不安全事件115起,分别占当年事故征候、其他不安全事件的0.88%、0.9%,为统计年份最高;2020年货物配载、装作为一种空中的交通工具,飞机的平衡对飞行安全至关重要。投入商业运营的飞机在已经确定了重心后,其与平衡直接相关的除了航油重量外,就是在客舱中的乘客和货舱中载运的行李、货物及邮件。

2018年,国内某航一架波音737型客机因旅客座位安排与舱单不符,实际重心超出安全包线范围,导致一起起飞滑跑阶段机头非指令上仰的严重事故征候。在日常保障中,发生行李货物装错舱位、漏装漏卸货物、行李装错飞机、舱单漏输货邮实际装载信息、载原因的事故征候2起,其他不安全事件76起,分别占当年事故征候和其他不安全事件的0.43%、0.77%,占比为近5年最高;从分布来看,货物配载、装载原因的不安全事件发生率处在一个相对稳定的水平,并没有因为民航安全工作的强化有明显改善。

表1:2013~2020年我国民航货物配载、装载事件统计

提升飞机实际装载准确性的分析

(一)理论基础

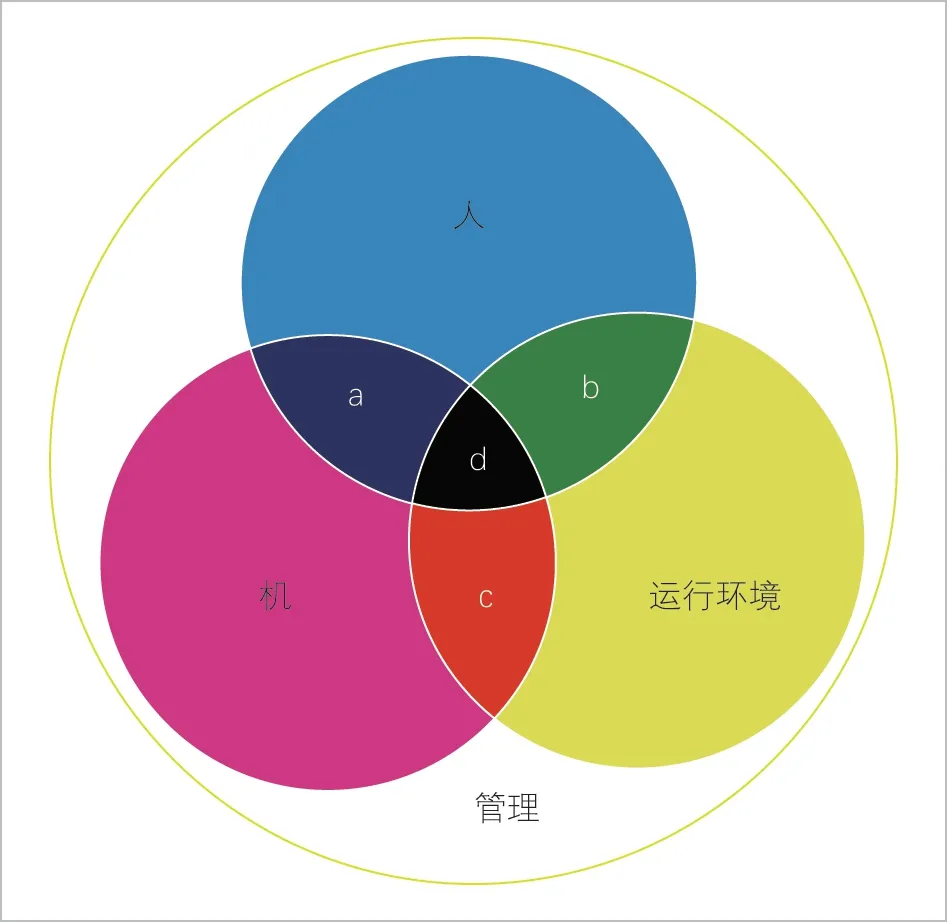

人、机、环、管是指安全综合管理四要素,最早是由“全面质量管理(TQC)”、“人机料法环”引申而来,“人、机、环、管理论”认为安全科学的基本要素结构是由人、机、环境和管理构成的(四者关系如图1)。

图1:人、机、环、管的关系

从图1中我们可以看到,人、机、环的关系可以是三者的,还可以是任意两者的,也可以是某一者内部各元素的,管理通过外部作用对三者进行影响。人、机、环、管的关系可以是单向的或双向的,它们之间有信息交流,也有物理作用,它们之间的作用就如同行星轮系的关系一样,相互啮合,在给定输入条件下共同作用以得到理想的输出。

(二)基于人、机、环、管理论分析实际装载与配载舱单不符的原因

1.人为因素。一是责任心不强。应履行的职责未完全履行,工作台账记录简略,信息监听不细致,检查流于形式,发生了错、忘、漏,如某次舱单漏报4吨货物事件中,主班配载员忘记将预配数据更改为实际数据,而复核员也未核查到此关键信息。二是思想认识不到位。“多装几件、少装几件不会有大问题”的思想依然存在,发现错误装卸时存在侥幸心理,安全意识欠缺。三是按章操作执行不严格。未持单作业,未清舱巡查,未落实双复核制度等,经验性思维主导工作,如装卸人员以“同一目的地的货邮行装同一区域”的经验性思维,将行李错装舱位。四是员工的综合素质较差。装卸员工大多文化水平低,年龄结构不均衡,年老的接受知识慢,年轻的流动性大,且薪资待遇较低,故工作状态和工作水平普遍不佳,处理异急事件能力较差。

2.设备因素(机的因素)。外场装卸设备功能降低或者失灵,新设备、新技术运用不广泛等。

3.环境因素。一是机坪环境恶劣,严寒、酷暑、噪音、机坪反光等影响了工作人员的正常机能和机坪作业。二是时间压力大影响人的精神集中度,如同一时间段保障多架航班,一个监装监卸员同时监督临近机位的4~5架飞机,精力严重分散。三是安全压力过大导致人的精神状态差,如集中的重大保障任务造成工作人员的精神过度紧绷。四是工作氛围不和谐,部分机场的装卸业务由第三方外包,存在装卸员工与监装监卸员之间的协作关系差,合作性不强的问题。

4.管理因素。一是管理水平低。制度流程不完善,考核手段单一,对外包方监督不到位,安全管理粗放,排班不合理导致人员疲劳等。二是资源配置不合理。资源与实际保障任务不匹配,如在某次事件中,现场复核人员只有2名,且交替上岗,即每个时间段复核人员只有1名,而每天航班保障量几十班,航班高峰期间临近时间段需要保障5~8班,复核资源与实际需求严重不匹配;又如另一起航班延误情况下漏装行李的事件中,现场调度员在航班未完成办理值机手续的情况下,多次通知货运外场增加行李。三是信息传递不及时、不准确。如某次事件中配载员与吨控员进行信息核实时,吨控员未完全理解配载员需要核实的内容,提供了错误的信息;再如某次事件中前一日航空公司已通知旅客航班延误,但当日货运外场对延误信息不知情,依然按照正点航班保障,且现场调度员与行李分拣员、外场装卸员信息未彼此确认,导致行李漏装。四是应急处置能力差。发现问题未能及时纠错,尤其是遇到航班量较大、大范围延误等特情时,不能很好地应对,如在一起隐载事件调查中发现,地面保障人员发现有部分行李未装上飞机至飞机实际起飞间隔长达54分钟,但地面保障人员未能采取积极有效的补救措施,未能及时纠错。

通过上述分析可知,在人、机、环、管系统中,人是主要的,又是最脆弱的,不仅受大量多维的自身变量所制约,同时也受所处系统中其他要素的牵涉和影响,因此,解决实际装载与舱单不符的入手点和着力点应重点放在对人这一要素的管控上,同时关注环境、设备、管理等因素的管控。

提升飞机实际装载准确性的对策建议

防范实际装载与舱单不符的安全风险,应突出重点,抓住关键要素,统筹兼顾,对症下药,制定针对性强的防范管控措施。

(一)针对人的因素的对策建议

一是加大新设备、新技术的投放与应用,合理分配人机功能,尽量减轻一线人员的操作复杂程度和要求,为一线员工有效、安全工作创造条件。二是强化“三基”建设,加强人员业务培训和安全教育,重视培训质量,以案为鉴,提升岗位员工情景意识水平;强化班组建设,提升协作配合水平,相互补台,及时补漏。三是坚决杜绝经验主义和“盲目自信”,大力弘扬手册文化,树立手册意识,遵守手册规范,严格执行规章制度。

(二)针对机的因素的对策建议

一是加大对外场装卸设备的维护,定期检查保养,防范系统故障、设备失灵等造成的安全风险;规范外场车辆、拖斗管理,制定设施设备退出淘汰机制,逐步统一拖斗的规格,降低机坪设备多样性给工作带来的不便利。二是运用新技术,以技术优势弥补人为差错,大力推广RFID等新技术在行李、货物跟踪定位中的运用,让货邮行自己“会说话”、“会走路”,从技术上提升装卸的准确性。

(三)针对环境的因素的对策建议

注重人文关怀。外场装卸员工工作环境恶劣,工作任务繁重,而薪酬待遇普遍较低,应注重对外场装卸员工的人文关怀,积极创造有利的工作环境,保障员工防暑、保暖、防滑用品的配备,安排员工健康检查,让员工感受到集体的温暖,提升员工的主人翁意识。

(四)针对管理的因素的对策建议

一是提升管理能力,分析管理漏洞或组织缺陷,优化组织机构,加强管理能力培训,加大工作经验交流与学习,提升领导能力。二是强化制度建设,重点关注风险高发点,不断完善操作手册,细化交接程序,特别是要完善对外包企业的监督检查制度;全面落实工作交叉检查、双复核等工作制度,推进手册实施,促进严格按章操作、严格执行制度、严格落实手册的标准化、规范化、精细化水平。三是强化资源评估与配置,综合分析季节性、时段性以及人员流动性等特点,认真评估高峰期航班量、装卸量、机位等与人力保障间的匹配度,细化排班情况,动态调整,降低人员疲劳作业程度;完善人员招聘制度,合理配置岗位人数,确保旺季、高峰期装卸人员与保障任务相匹配。四是运用现代信息技术产品,畅通信息传递渠道,提升信息传递的及时性和准确性;加强对装卸人员标准用语的训练,确保在非面对面沟通、非语言沟通等情况下意思的准确表达和理解,降低因沟通原因导致的信息失真或信息不及时的安全风险。五是提升应急处置能力,实际装载与配载舱单不符的安全风险比较容易识别,情形相对单一,特别是随着信息化水平升高,ACARS系统普遍运用,配载人员、装卸人员或相关岗位工作人员若能够及时发现偏差,在技术上是来得及进行补救的,故企业应根据各种情形制定完善应急处置预案,细化处置流程,组织人员对应急预案的学习和演练,确保发生特情时,能够快速响应、及时有效处置。

对加强局方监管的思考

货物装卸作业始终是局方的重点监管内容之一。对于加强装卸监管、提升监管效能提几点思考:一是加大监察力度。可以运用非现场监管方式,随机调取装卸过程的监控视频,对装卸作业进行检查,弥补无法到达现场或者现场抽取装卸作业样本偏少的问题,督促企业提高装卸作业的准确性。二是督导企业落实风险排查和隐患治理要求。通过局方的平台,主动服务,创建企业之间相互交流学习的机会,互相借鉴好的经验和做法,特别是对装卸作业中的风险识别和隐患治理措施互相取经,提高应对能力,防患于未然,而不是出事之后都归咎于当班员工责任心不强、疏忽大意上。三是推动装卸作业标准化。笔者所在地区,就此问题局方和企业进行了多次的商讨研究,借鉴航空油料作业经验,最终制定并施行监装监卸员标准化手势,在关键节点,通过眼到—手到—心到,保证了装卸作业的监督质量;通过总结推广标准化动作、标准化语言、标准化行为,逐步形成了标准化、规范化的装卸作业,有效降低了实际装卸错误的事件发生率。