多灾种产量保险对农户福利的影响分析

2022-02-28吴睿思章胜勇胡动刚

吴睿思 章胜勇 胡动刚

一、引言

作为现代农业的三大支柱之一,农业保险对于农业发展提质增效具有关键的保障功能,特别是在防止因灾致(返)贫方面发挥了重要作用(黄薇,2019),它不仅是农业经济稳健、可持续发展的助推器和稳定器,更是构建和谐社会、实现中国梦与践行高质量发展的内在要求。2021年“中央一号”文件提出,继续发挥“保险+期货”的作用,扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围。值得注意的是,2021年6月24日,财政部、农业农村部和银保监会联合发布《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》,明确要求两大险种2021年覆盖实施地区比例约为500个产粮大县的60%,2022年实现河北、内蒙古和辽宁等13个粮食主产省份产粮大县全覆盖,从而,进一步提升农业保险保障水平,推动农业保险转型升级,更好地服务保障国家粮食安全、扶贫攻坚和乡村振兴。据最新数据统计,2020年全国农业保险实现保费收入814.93亿元,增速超过20%,保费规模超越美国并成为全球最大农业保险市场,显然,我国农业保险的综合发展水平呈逐年上升的趋势(王韧等,2021)。

事实上,农业生产经常面临洪涝、干旱和疫情等多种灾害,往往导致农作物大幅减产、农民收入降低和农业发展受阻,而农业多灾种产量保险正好能够最大限度地保障受灾农民利益。因此,探究多灾种产量保险对农户福利的实际影响无疑有利于坚定政府发展农业保险的意愿,促进保险公司的科学决策,进而推进农业保险事业的全面发展。鉴于农业保险对我国农业发展、农村稳定和乡村振兴的重要性,国内学者的相关研究主要有:一是农业多灾种风险评估与比较研究。史培军(2011)通过选取12种主要自然灾害完成了对我国所有县级行政单位的多灾种综合风险评估与制图。明晓东等(2013)系统梳理了国内外多灾种风险评估的理论和方法,指出了多灾种风险评估研究中的一些问题。高瑜等(2017)使用附加费率和安全系数衡量大灾风险的实证表明,区域产量指数保险相对于多灾种综合险可能有更高的大灾风险。二是农户购买农业保险意识和意愿研究。张恩广等(2018)在定量分析家庭农场主扩大经营决策的影响因素中发现,农业保险意识具有极显著正向促进作用。张若瑾(2018)认为,单纯提高政府补贴不足以大幅提升参保意愿,而有农作物损失经历、务农年限短的农民购买意愿更强烈。郭欣琪等(2020)认为,规模化经营导致粮农面临更大的风险将提升其保险需求。进一步地,蔡键等(2020)利用我国南方五省533份稻农微观调查数据和Probit模型分析得出,耕地和服务规模的扩大可能集中或增大传统农业风险,从而刺激农户的农业保险购买意愿。三是农业保险对农民收入的影响等福利经济学研究。董婉璐等(2014)以美国玉米遭受旱灾为例,估算了玉米分预期收入与实际收入,发现美国完备的农业保险体系和多样的期货保值方式是美国农业遭灾而农民收入却显著增长的关键所在。尹成杰(2015,2020)指出,农业保险已成为强农惠农富农政策的重要组成和农业农村重要的金融工具,具备大数据等创新发展的基本要素,因而,应该健全完善农业保险体系、创新农业保险品种、完善保费财政补贴办法以及农业保险、农业再保险、农业巨灾保险“三位一体”的农业保险体制。叶涛等(2021)重点研究区域产量作物保险和农场产量作物保险对农民福利的影响,结果显示:从政府角度来看,虽然前者是维持农民合理参与保险的最便宜而非最具成本效益的选择,但在许多发展中国家后者往往更受欢迎。

综上所述,大多数学者大都着眼于多灾种风险评估、农户购买农业保险意愿和农业保险福利经济学等方面,对农业保险的法律法规、标准化流程、赔付率和政策动向关注较多,而鲜有学者分析农业多灾种产量保险对农户福利的影响,这可能与我国农业保险至今仅发展了约15年使得农作物产量等相关数据不足有关。基于此,本文以2008—2019年L市5个产粮大县的玉米作物保险为研究对象,设计和应用产量统计模型并利用数据扩充等方法,开展多灾种产量保险对农户福利影响的实证研究,以此为基础分析多灾种产量保险的发展特点,进而针对性地提出对策建议,为推进我国农作物多灾种产量保险事业的发展提供参考。

二、研究思路与方法

(一)研究思路

一般说来,农业保险是对农业生产经营过程中因干旱、洪涝等自然灾害造成损失进行分摊的一种制度安排。农业保险可有效分散农业生产经营风险,有利于保持农户家庭收支的平稳增长,不仅能够防范因灾致(返)贫的风险,减少贫困转移在代际间发生的可能性,而且可以缓解农业生产资金压力,促进农业适度规模经营的发展。因此,从福利经济学的角度,农业保险对农户福利会产生正外部性影响,其测算主要包括各个区域研究对象纯风险损失率(即只考虑农户的期望损失,而不考虑保险、经营成本的损失率)的计算以及购买农业保险前后的福利变化。具体而言,度量模型分为两个阶段:一是模型设计。由于农业生产的天然高风险性,导致农业风险模型的设计直接关系到最终预测结果的准确性、科学性和有效性。那么,在实证研究中需要根据研究对象特点,结合农业风险模型的原理和条件,通过筛选以及改进、调整等措施,尽可能设计好模型,从而获取恰当的方法。二是模型应用。在选定农业风险模型后,需应用合适的数学模型计算各个區域已经购买与尚未购买农业保险时段的农户福利变化。

(二)研究方法

众所周知,种植业自然灾害风险模型的评价对象是保险标的所能最大程度承受的、时空维度与实际受灾各个因素符合保险条款的自然灾害风险,即种植业外部损失风险。然而,起赔点和免赔等条款使得外部损失风险与保险损失风险之间虽不完全等价,但有严格规定的定量转换关系。以我国当前推行水稻保险的部分区域为例,通过水稻每亩单产的相对减产率表征的外部损失,明显存在与保险损失之间有相对简明的分段式线性函数关系。所以,衡量种植业自然灾害风险程度主要依赖于构建的农业风险模型,关键是有效区分灾害损失中的被保险部分,核心是测度外部损失风险与推导保险损失风险,目的是合理地进行保险定价并定制再保险方案(叶涛等,2014)。

就美国农作物保险精算方法来看,其主要依据大样本保险损失数据,并利用系统稳健的统计手段实现保险损失风险的准确评估。实际上,农业保险在实施过程中往往面临农业保险条款的推新与变更以及相关历史数据资料的缺失等情形,使得农业保险的历史损失数据难以准确反映农业风险评估状况,也无法科学衡量农户福利变动。因此,农业保险对农户福利影响的测算可以借鉴自然灾害风险模型。进一步而言,针对种植业保险中的外部损失风险(因灾减产概率),目前国内外普遍采用的风险评估模型主要有单产统计模型法、指数模型法、作物生长模型法和灾害事件模型法。相较而言,单产统计模型法不仅对设备要求低、易于实施,适用于各种空间尺度,而且能够实现农业灾害损失的快速评估,为农业部门防灾、抗灾和救灾工作提供科学的参考依据。因此,本文采用包含单产统计模型法和损失率定价方法的产量统计模型。

三、多灾种产量保险对农户福利影响的实证研究

(一)相关说明

农业自然灾害种类繁多、范围较广、季节性强、区域性明显以及基础设施风险抵御能力薄弱,使得我国农业风险日趋多元化、复杂化、多灾化并时常因巨灾而损失惨重。因而,包括农业多灾种产量保险在内的各类农业保险作为经济新常态下风险规避与管理的有效手段之一,具有经济发展“稳定器”和农业风险“防火墙”的重要功能。本文选取的L市及其所辖5个产粮大县地处我国农业保险品种最多的地区,多年来积极推进农业保险工作,着重采取加强农业保险服务体系平台建设等措施,有效地稳定了农民收入、促进了农业生产并保障了农民利益。数据显示,该市2019年实现农业保险保费收入过亿元,累计支付保费理赔资金近8千万元,受益农户达15万户,农业保险工作成效明显。以玉米产业为例,超过100万农户自愿参保并承保玉米播种面积约50万亩,保险费率6%,每亩保险金额300元;按照玉米种植户承担25%的保费计算,农户每亩需要缴纳不到5元;而受灾后农户每亩可获得的赔偿标准是分蘖期120元、抽穗期210元、成熟期300元。本文数据源于《中国保险年鉴》和有关省市的农村统计年鉴等资料。

(二)模型设计

单产统计模型作为产量统计模型的一部分,是一类基于历史单产数据评估外部损失风险的纯统计方法,亦称单产仿真模型(yield simulation model)。该方法紧紧围绕农业保险中的核心外部损失指标之一—农作物减产(率),主要对历史单产数据的时间序列开展分析与探讨,其核心是估计农作物产量随机变量所服从的概率密度分布函数,由此,获取其均值作为理论产量,计算相应的期望减产率。产量统计模型的具体步骤见图1。

首先,通过去趋势处理剔除时间序列数据中的趋势并实现序列平稳性。事实上,单产统计模型建模的空间单元与分辨率主要取决于农作物的历史单产数据本身。其次,利用极大似然法判断分布拟合函数。由概率密度拟合获得去趋势单产的概率密度分布函数,并以该分布的期望为理论产量值,认定低于期望值的部分为农作物减产(率),由此,测算相应的农作物绝对减产量或相对减产率的分布函数并评估农业保险的外部损失风险。同时,采用K-S拟合优度检验确定符合研究对象样本的概率密度最优分布模型,目的是模拟研究区域农作物相应的单产数据。最后,研究测算区域农作物相应的费率。一般而言,利用最优单产分布模型得到期望单产值后,用预期单产损失除以保障单产水平,计算某区域该农作物的期望损失率,即为该农作物的精算公平费率。

此外,本研究还需要通过期望效用折算的方法测算研究区域多灾种产量保险对农户福利影响的变化。

(三)模型应用

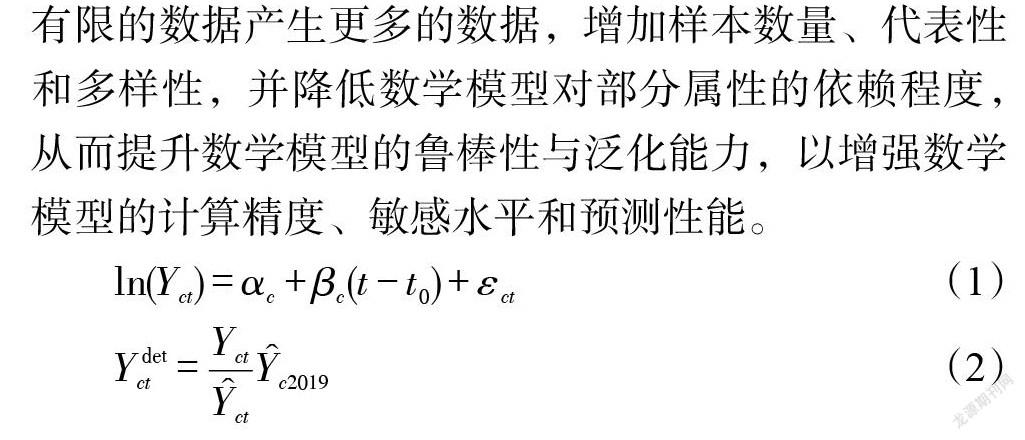

1. 数据处理与分布拟合。在依据单产统计模型法开展多灾种产量保险对农户福利影响的实证研究过程中,对2008—2019年L市玉米的有关原始数据分别通过公式(1)和(2)进行去趋势处理的产量计算,并进行相应地数据扩充。通常情况下,数据扩充能够使有限的数据产生更多的数据,增加样本数量、代表性和多样性,并降低数学模型对部分属性的依赖程度,从而提升数学模型的鲁棒性与泛化能力,以增强数学模型的计算精度、敏感水平和预测性能。

[ln(Yct)=αc+βc(t-t0)+εct] (1)

[Ydetct=YctYctYc2019] (2)

其中,[Yct]为各县(市、区)第[t]年玉米单产,[t0]=2008,[t]=2009,…,2019;[εct]为残差项;[Yct]是根据公式(1)对[Yct]的估计值。同时,因样本数量不足30个,用参数估计对[Ydetct]进行概率密度分布拟合以寻求表征玉米单产随机特征的最佳随机变量,再根据拟合结果运用MATLAB软件分别将各县(市、区)的玉米单产原始数据扩充至500年。

2. 纯风险损失率求解。利用扩充500年的玉米单产数据[yjt]和公式(3)求得农户[j]在第[t]年获取的赔付系数[fjt]:

[fjt=yjt-yjyjyjt-yjyj≤γ-10yjt-yjyj>γ-1] (3)

公式(3)中,[yj]為农户[j]500年的玉米平均单产,[γ]为保障水平。

若[Mcj]为农户[j]玉米种植面积,则第[t]年各县(市、区)和L市综合保额损失率用公式(4)和(5)表示:

[LCRt=fjt∙McjMcj] (4)

[LCRlt=LCRt∙McMc] (5)

于是,农户[j]获得的赔偿金额为:

[lt=A×fjt×Mcj] (6)

其中,A為单位保险金额,且假定玉米作物的赔付金额为300元/亩。从而求出L市各个县(市、区)以及全市的玉米作物纯风险损失率(表1),即:

[δ=E[LCRt]] (7)

由表1可知,从总体上看,L市5.19%的纯风险损失率表明,该市农户仅需负担5.19%的保险费率即可获得每亩300元的风险保障。从各县(市、区)来看,Y市由于加大农业生态环境的治理力度,有效抵御干旱、洪涝等自然灾害侵袭,农作物基本实现涝旱保收,其纯风险损失率最低;与之相对,J市受暴雨、干旱、高温、大风、冰雹、低温连阴雨、寒潮冷害、冰冻、雷暴、大雾等自然灾害影响,特别是几乎年年发生的干旱、暴雨和洪涝灾害,对农业生产的影响非常严重,其纯风险损失率高达8.62%,是Y市纯风险损失率的两倍多。各县(市、区)之间纯风险损失率的差异,一方面,反映各地受自然灾害影响的种类多少和程度大小;另一方面,反映各地为应对自然灾害所采取的风险管理措施成效。

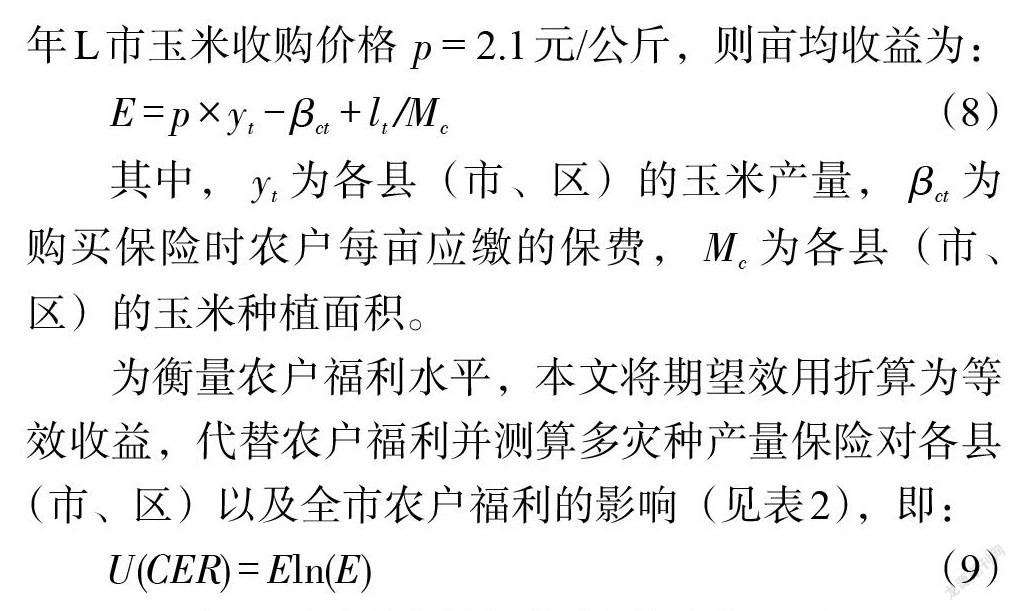

3. 农户福利测算。令[p]为玉米单价并设定2019年L市玉米收购价格[p]= 2.1元/公斤,则亩均收益为:

[E=p×yt-βct+lt/Mc] (8)

其中,[yt]为各县(市、区)的玉米产量,[βct]为购买保险时农户每亩应缴的保费,[Mc]为各县(市、区)的玉米种植面积。

为衡量农户福利水平,本文将期望效用折算为等效收益,代替农户福利并测算多灾种产量保险对各县(市、区)以及全市农户福利的影响(见表2),即:

[U(CER)=Eln(E)] (9)

由表2可知,实施多灾种产量保险极大促进了L市及其各县(市、区)农户福利的增加。总体来看,通过多灾种产量保险的推行,L市农户福利水平总体提高了17.28%;分别而言,Y市福利增幅为最大的17.84%,H县为紧随其后的17.80%,排在第三、第四位的是X区和J市的16.99%和16.38%,最后一位是F县的16.23%。不难发现,L市各县(市、区)在实施多灾种产量保险之后其农户福利均有所提高,增幅虽有所区别,但差异不甚明显。结果表明,现阶段我国农业保险实施的多灾种产量保险虽存在诸多问题,但从农户视角看,仍能有效提高农民的福利水平。因此,多灾种产量保险是替代现阶段以最低收购价、临时收储等价格支持政策的创新型金融工具,也是完善我国农业风险保障的农村金融举措。

四、主要结论

(一)多灾种产量保险极大促进了农户福利增加

通过多灾种产量保险的推行,L市农户福利水平总体提高17.28%。由此,推广多灾种产量保险,能有效保障农户的经济利益并着力提升种粮农民抗击自然类灾害的能力,进而增加农户福利。同时,该现象也反映出L市玉米多灾种产量保险的设计具有较强的科学性、合理性与可操作性,实现了此类农业保险对农户利益的保护。实际上,科研院所的相关科研人员、保险行业的高级精算人才和政府部门的有效数据之间的协同创新合作,特别有利于农业保险合同的设计,能够较稳妥地降低基准风险,以进一步完善农作物多灾种产量保险转移农业风险和增加福利的能力。

(二)各县(市、区)农户福利增幅差异不显著

比较L市及其所辖的5个县(市、区)的农户福利水平可知,增幅最大的Y市与增幅最小的F县仅相差1.61%,因此,不同区域实施多灾种产量保险之后的农户福利水平变化差异不大。究其原因,这可能与农作物耕作面积、土地流转总体规模以及农业适度规模经营水平相对较小或较低有关,也可能与各县(市、区)之间尚无明显的结构差异有关。此外,多灾种产量保险对农户福利影响程度与其纯风险损失率关系不大,不能片面认为高风险损失地区的农户福利增加更多。

五、相关建议

(一)积极推广农作物多灾种产量保险的应用实践并提高其参保率

政府部门和保险机构应大力宣传农业保险,增强农民的参保意识和风险管理能力,重点推介农作物多灾种产量保险,尤其是要提高参保率。同时,大力扶持多灾种产量保险等农业保险,扩大购买数量,降低农作物因灾减产风险,减小农户因灾致(返)贫和贫困代际传递的可能性,从而稳步提升农民种粮积极性并增加农户福利,促进农业增产与农民增收。

(二)合理设置农作物多灾害产量保险保费标准

农业保险不同于一般的商业保险,具有一定的经济负外部性。如果保费标准过高,势必打消农民参保的积极性,直接影响农业保险参保率;反过来,如果保费标准过低,必然降低保险公司收益,这两种情况都将导致农户福利受损。相应地,政府部门、保险公司以及相关科研人员应加大农作物多灾种产量保险保费标准的调研力度,全面了解农户的支付意愿,为设计科学合理的保险产品提供切实可行的参考依据。

(三)因地制宜确定合理的农作物多灾种产量保险保费补贴

农作物多灾种产量保险作为政策性农业保险,政府除提供保费补贴以降低农户参保成本外,应提供一定的财政补贴提高商业保险公司的供给意愿。尤其是各地农业生产风险存在差异且地方经济发展不平衡,因此,应当加强区域之间农作物多灾种产量保险等工作的经验交流,健全中央和地方财政联动的农业保险补贴机制,完善农业保险保费补贴制度,根据地方财政状况和经济发展水平确定适合本区域的单位保险金额和应用推广方案,调动县级政府发展农业保险的积极性,实现我国土地流转与农业保险的良性发展。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“供给侧改革视角下构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系研究”(18BJY139)。

(责任编辑 王 媛;校对 GJ,WY)