民族与文化的长廊

2022-02-28梅林

梅林

千年来,无数民族沿着辽西走廊的河流山脉不断迁徙,为朝代的更迭、文化的融合,拉开了序幕。

在这段历程中,无论是渔猎文化、游牧文化,还是农耕文化,都成为这条走廊重要的组成部分;而那些传承至今的民族技艺,则成为最淳朴、最美好的风情。或许,同这里曾经发生的历史大戏、政权纷争相比,这些民间的故事并不那么惊心动魄,但它们却是如此鲜活,充满了人间烟火和温馨的生活气息。

依山傍海的辽西走廊,既有清澈河流从群山奔腾而出,形成河床三角洲;又有海岸绵长,滩涂广阔,由此孕育了古老的渔猎文化。

最为典型的,在辽西走廊的东部,顺着辽河而上,在入海口与三角洲的前沿地带,有一片肥沃的滩涂。鱼虾蛤贝被滚滚海潮裹挟而来,而泥质平滩又为它们的繁殖提供了天然的养分。每当海冰消融,大地回春,大雁便顺潮迁徙,聚集在入海口享用这些丰盛的餐点。

自古以来,这里就有一群特殊的打渔人。他们如同大雁一般春来秋往,依赖滩涂讨要生计,因此被称为“古渔雁”。

历史上,由于生产技术落后,他们不具远海捕捞技艺,只能沿着辽河边缘追踪渔汛,不断迁徙。收拾行装从陆地出发的被称作陆雁,从水路乘船(他们的船被称作雁儿飞小船)加入的被称作水雁;还有的只身前来,为融入有船的人家,便在船上打工。集结多达上千人后,队伍浩浩汤汤前往滩涂地捞捕鱼虾,直到冬末初春,天气变得寒冷,浅海滩将要结冰,他们则要趁此之前踏上返程,回到各自在陆地上的家。

渔雁的生活围绕着一个“难”字。劳作环境淤泥黏厚,船上工作量大,做完一轮工作下来犹如在泥、汗里洗了一次澡,所以他们在船上赤身裸体是常态,也正是如此,渔雁们都用“攉拢咸水儿的”“老泥家的孩子一抹色儿”来戏称自己,甚至有赶海的叫光腚海,使网的叫光腚网。除了难,船上捕捞的生活还充满凶险。在他们的口述传统中,出现过这样的场景:两人见面谈话,一人问对方“干什么活计”,另一人并不直说,而是回答“我干的活死了还没埋”——对方立即就明白了,这是一位“渔雁”。而渔雁之所以会这样回答,是因为他们的船稳定性差,远不及如今的大船,遇上风浪凶猛,很有可能会卷走人的性命,若不幸在海上丧命,尸身只得留在船上,等靠岸后再埋进土里。

渔雁们将性命交给大海的同时,也从海中捞到了财富和人脉。他们会定时在辽东湾举办海上渔市。当渔市敲响锣鼓开始卖货,便有船只不断前来,人们有的看货、挑货(买卖鱼虾),有的约秤、过秤,随着时间流逝,停泊在港湾的渔船越来越多,直到夕阳西下才结群散去。

无论是返航还是启程,渔雁总会喊起嘹亮的渔家号子。由于他们的小船没有坞道(铺设在水岸上便于推动船只下水的轨道,古时通常是两根并躺的木桩),因此每当下水时,只能用绳子捆住船身,再使出浑身解数拉船。此时,号子便会响起。“喂——喂喂喂喂——”,从第一声开始拖长尾音鼓舞船员注入力量,从第二声开始节奏渐快,不断迸发出短促的音节,这是拉动船只的信号。终于,船在号子中缓缓顺着河沟而下,漂向远方。而当收放船篷(船上用来遮挡阳光风雨的遮盖物)时,又需喊号子,“喂——诶嘿嘿呀——诶嘿嘿”,这种调子起伏更加明显,发出第一声时,大家便开始拽蓬……

此外,在船上撒网、拉网时也需要喊号子。老船长在后边站着喊“大蓬摆扇儿嘞”,其他人应和“网满载儿呦”。只要号头把号子打出来,其他人就能跟着感觉走。据说,拉网号子的词其实并不固定,甚至想怎样喊便怎样喊,重在见景生情。由此可见,这种用渔家号子鼓舞人心的方式虽然原始,但能够感受到渔雁们蓬勃的生命力。

古時,渔雁属于社会底层,地位远低于农耕阶级。虽然生活既难又险,且不受尊重,但宽广的海洋和天地滋养了他们淳朴的心灵。

每一个渔雁都会讲故事。无论是船下坞、拾货、打桩、撒网……几乎都有故事作伴,给繁重的劳动增添了一些亮色。

听闻《黄帝造船》《炎帝造篷》《龙兵巡海》等故事,你会发现几乎都包含有祈祷的意味,只要求得神明护佑,哪怕遇上惊涛骇浪也能心安。例如在他们的故事中,第一口锚是伏羲老祖做的:曾经,海上有一只喜爱吞食船只的海怪,吓得人们不敢出海。某天,一位青年顶着风险架船出海,遭遇海怪,就在怪物张开血盆大口将要吞下他时,伏羲突然出现,并举起带尖带锚的石头扔进海怪嘴里,将它引向远方,而那柄锚让它停留在其他海域,永远地远离渔村……

所谓“靠海吃海”,这是华夏儿女从远古时期便传承下来的生存之道。在今天的辽西走廊,尽管当地渔民的生活和工作方式已经发生翻天覆地的变化,但“渔雁”的文化和精神,将世代传承下去。

在辽西走廊的历史上,有多个北方游牧民族留下足迹,包括匈奴、突厥、契丹、女真等,因此形成了浓厚的游牧文化。其中契丹的崛起尤为关键,契丹人建立起辽国,他们一边在军事和政治上觊觎中原,一边在文化和经济上向中原学习,而辽西走廊作为两方政权接触的前沿,正是从这时起逐渐走向半农半牧的生活。

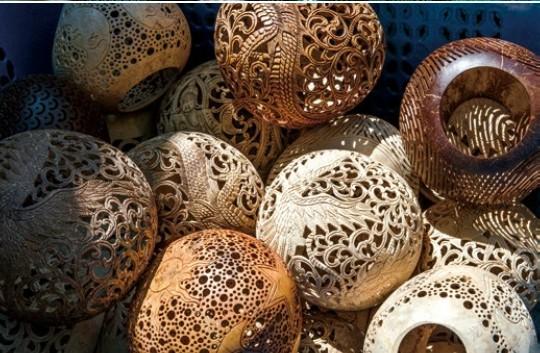

公元911-926年,辽太祖耶律阿保机“以汉俘建锦州”,为何以“锦”为名?这与辽人在小凌河区域发展农业有着必然的联系。“锦”,乃是指锦绣、锦缎的意思,即辽人除了召汉人工匠修建城池外,还有一个重要目的,那就是将他们集中起来栽桑、养蚕,发展锦织行业。锦州坐落于松岭山下,丘陵平原纵横,其间盈满浩瀚的绿色,汉人背着背篓穿行在阡陌间,采摘桑叶用于养蚕,等到蚕吐出丝,他们便收集起来织锦、纺绢。优越的自然环境、技艺娴熟的手艺人做出的成品品质优良,渐渐地,各个少数民族也开始学习,使得织锦、纺绢品成为辽西走廊上一大民间特色,并直接推动了“满族刺绣”等少数民族技艺在未来的萌芽和发展。

在锦州以东的东北核心地区,冬季严寒,所以当地人养成了“猫冬”,即躲在家不出门的习惯;但古代室内娱乐方式匮乏,如何打发漫长的时光,就成了一个重要的问题。于是满族女性纷纷拿出绣针与绣布,边唠家常边在底布上勾勒花样。首先用木条固定织物,比如丝绸、布帛,再用绣针牵引彩线(丝、绒、线),在织物上大致勾画出花样的轮廓,然后在轮廓上刺缀运针,用各式绣迹呈现纹样或文字。妯娌间交流切磋、传授技艺,使得民间刺绣技艺愈发精简的同时还能够代代相传。长此以往,哪怕过冬后,她们仍以此为乐,当地有言“三月里来柳丝长,大姑娘窗下绣鸳鸯……”围坐炕头刺绣早已融入满族女性的日常生活。

满族刺绣吸收了中原鲁绣、江南苏绣等汉族刺绣技艺和文人绘画艺术,细腻又柔美,并且采用的绣法不同,呈现出的感觉也不一样。例如绕线倒针绣,先用针线绣出一字型,再环绕着一字型上下绕线,随着手腕起伏,针仿佛被赋予生命,从下往上起伏穿过且方向始终一致,绕出的线规整地缠绕在一字型线上,具有强烈的线条突出感;穿线倒针绣也是一种绕线绣,但穿线方向并不一致,交替线从每一针穿过,松紧依喜好把控,若是绣得疏松,那弯弯绕绕的线条就如同一股交缠的麻花辫,若是绣得紧密,严丝合缝就如同紧裹猎物的小蛇。绣品内容广泛、风格多变,山水花鸟、草虫走兽皆可做素材,有时也以民间传说、戏曲故事的人物和场景为主题。纹样大多表达福禄寿喜、富贵吉祥等美好祝愿,比如“富贵牡丹”“福寿双全”“鸳鸯戏水”“比翼双飞”……既有老少寿康的期望,又有夫妻和睦的祝愿,寓意着满族人热爱万物、向往幸福美满的生活图景。

另一方面,满族刺绣又饱含古代女真人的民族与文化特色,比如民间有一种用皮革作补绣的工艺,材料原始,绣法更显朴素奔放。满族先民信奉萨满文化,认为变幻莫测的自然现象预示着人类生活的方方面面,所以他们敬畏自然,相信万物有灵,从天、地、山、水、植物、动物等自然元素以及民族祭祀典礼中吸取灵感,从而创作刺绣花样。在满族刺绣中,表达对自然、先民、图腾敬重的作品比比皆是,象征原始的自然崇拜有“生命树”“通天树”,植物图腾有“柳树妈妈”,生殖崇拜的有“嬷嬷人”等图案。它们并不像中原地区的刺绣一般,以绣法精细准确为荣,而是强调图样的气度恢宏、韵味神秘。

至于满族刺绣的图样中为何树、柳居多,民间有这样的解释:他们对柳树有着别样的情怀与信仰,认为在身上捆彩线再系于树或柳枝,能够借助它们繁茂的生命力,保佑自己和家族繁衍不息。

其实,哪怕到了现代,满族绣品离人们的生活也很近。因为它实用性强且寓意美好,所以东北地区的居民在置办节庆喜事时,常使用满族刺绣。举办传统婚礼,新娘身穿红缎绣花旗袍、头戴绣花镶金红盖头、脚踩绣花鞋;或给新生儿送虎头帽、肚兜,给寿星送寿帐;在讲究传统文化的地区,还保留着互送荷包、香囊的习俗,这些绣品无不图案精美、做工细致,具有浓厚的民族风情。

在历史上,随着辽西走廊及周边地区逐渐繁荣,还吸引了来自不同民族、地域的艺人在此授艺谋生,因此保留了许多民间艺术,例如辽西木偶戏与黑山皮影戏。

辽西木偶戏诞生于清末,虽然只有短短的百年历史,但得以集百家之长,做出了独有的造型。辽西木偶的制作是纯手工艺,无论是石膏翻模,還是打磨、着色、刻手,尽皆工艺繁杂、制作精良。艺人们在木偶头部内设有精密的机关装置,表演时用手提线,只要轻轻挥动,便能操纵嘴、眼、鼻、舌自由活动。此外偶头的脖子与笼腹结合,上粗下尖,可随意摆动扭转,做出左右侧倾、低头仰脸等头部活动,真正达到了所谓的“牵一线而动全身”,足见其技艺精湛。

有了精心打造的工具,木偶戏表演同样需要下功夫。表演者往往在天未亮便提着木偶寻一处宽敞院子,在院中模仿戏曲演员的动作,先是练习各种手势,再尝试走步,试探台位,以期真正上台演出时能够胸有成竹。

操纵木偶的三要素是“稳”“准”“细”。在传统木偶戏《苏三起解》表演中,木偶的摆位不高不低、不偏不倚,观众看不出木偶的轻重是为“稳”;随着艺人操控,木偶动作时肢体协调,五官端正是为“准”;随着奏乐渐起、情节推进,木偶的每次登场、每个眼神都迸发出不一样的情绪,是为“细”。

值得一提的是,为照顾不同地域的观众,辽西木偶戏经过不断演变,还统一了用语,以求跨越语言的障碍。如今,在以锦州为主的辽西地区,还能碰到辽西木偶戏的演出,表演以普通话为主,观众无论来自天南地北,男女老少,都能看得津津有味。

说起皮影戏,在老一辈那里或许是童年的回忆,而年轻一代也能在不少影视作品里看到它的影子。在人们的印象中,车船马轿、奇妖怪兽都能在皮影戏中上场,飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海等魔幻的场景都能表现,加之配以各种皮影特技和声光效果,所以要论演出场面之绝,在百戏中非皮影戏莫属。

在辽西地区,黑山皮影戏是我国北方皮影戏中的一大重要分支,属于辽宁省非物质文化遗产之列。黑山皮影吸取了唐山影戏、东北影戏的艺术精华,独树一帜。它囊括剧目丰富,上至历史演义民间传说,下至武侠公案、爱情故事,精彩纷呈。

若是有幸前往錦州看一场最具代表性的《五峰会》《水牛阵》,皮影戏的“三大”“三多”“三绝”定会铭记于心。

就坐于幕布前,可见大影窗高达四尺,大影人高一尺八寸,大嗓门艺人登场吐词嘹亮、字正腔圆,用“哭破天”来形容也不为过,这便是“三大”。拉开帷幕,艺人一手捏影人,一口唱词,不时还要打鼓,唱腔清亮稳定,鼓点也不能乱,所以皮影戏艺人被称作“千佛手”也不为过;此外一枚影人分饰多角,可男可女,进入武打场面时恰逢高潮情节,机关暗箭早已蓄势待发,分站两方的影人突然从袖口抽刀拔剑战成一团……这便是“三多”。伴随着一阵紧锣密鼓炸响天际,影人枪来剑往、上下翻腾,场面好不热闹,直到一方头破血流或是突然情节转变才停止……到了谢幕时,才缓过神来,这时仔细观察没有影人的幕布,那是将驴皮刮去毛血,再加工成半透明状,接而刻制上彩制成,武打绝、布景绝、雕刻绝,这便是“三绝”。

如今,辽西走廊的文化气息依旧浸润在生活的细微之处,它荡漾在颠簸的渔船上,隐藏在刺绣的花样里,绽放在皮影戏和木偶戏上下翻飞的光影中……