从医巫闾到山海关

2022-02-28水星

水星

打开这幅辽西走廊画卷,以医巫闾山为起点,自东北向西南,直至山海关,次第展开。“辽西形胜”的锦州,坐拥医巫闾山、北普陀山、奉国寺等自然与人文盛景;以兴城市为核心的走廊中段,建立起集岛、泉、城、山、海为一体的海滨风景区;而最后的走廊西端,则留下了明朝抗击命运的宏伟建筑,九门口与山海关。

这些景观,既高度概括了辽西走廊的地理、地形面貌,更是囊括了其中的文化与历史精髓,蕴含着一个个名传千古的故事。

辽西形胜者,当属锦州风光。

这座位于松岭山下的雄城,不仅自然景色秀丽,更是从辽、金两代起,便积累下厚重的人文底蕴。这在辽西走廊,独树一帜。

医巫闾山位于锦州市北镇市境内,作为辽西走廊的标志性地点,医巫闾山在我国北方闻名已久,从隋唐起,更是被封为天下“五大镇山”的“北镇”,从此声望日隆。据记载,历朝历代共有7位皇帝12次登山册封,其中乾隆皇帝前后登上医巫闾山3次,甚至还在山下的北镇庙专门建造下榻休息的寝宫;而元、明、清其余帝王登基时,哪怕不登山,也都要照例到北镇庙进行祭祀。

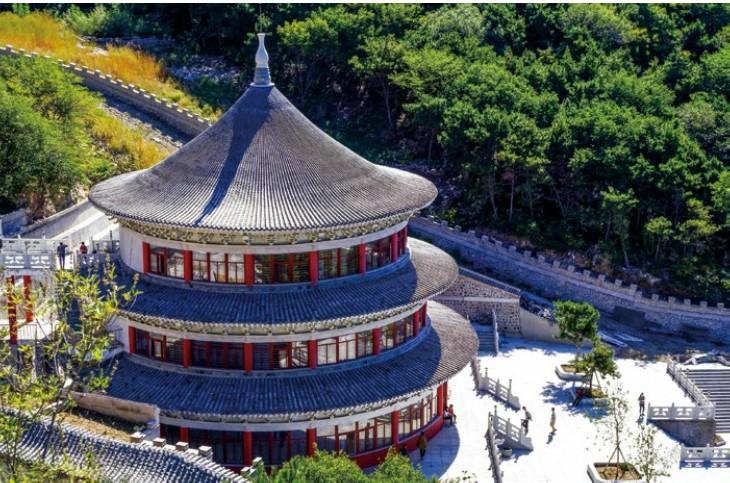

如今的医巫闾山,属于国家森林公园,以雄奇壮美的自然风光和悠久深厚的人文底蕴,成为著名的旅游胜地。作为松岭山脉的部分,医巫闾山海拔在200米~800米之间,峰峦叠嶂,绿野绵延。整个医巫闾山分为东、西、南、北四大主要游览区,再以山上的寺院为中心,又细分为10大景区,共计100余个景点,若想完整地游览一遍,至少需要3天时间。

在所有景点中,最著名的当属望海堂、道隐谷、观音阁、白云观、辽代萧太后蜡像馆等。望海堂建于主峰望海山之上,据载是辽太祖长子、东丹王耶律倍的读书处,这里视野绝佳,天气好时甚至可以远远眺望到渤海,故而得名;道隐谷俗称大石棚,在望海山西南侧,是石壁外斜刺而出的一块屋檐状巨石,形成一个可容纳数百人的天然石窟,在侧面的山岩上,题写有唐代诗人王维的千古名句“明月松间照,清泉石上流”;观音阁曾为清安寺,清初改名至今,建有前殿、后殿和两座配殿,阁中保存着乾隆皇帝题刻的“圣水盆”石刻以及咏观阁石刻……

继续游走于医巫闾山,可谓处处是景:群山起伏間,险峰怪石林立;古树千姿百态,傲然挺立;激湍从悬崖峭壁飞泄而下,形成条条瀑布倒挂,宛如九天垂悬的白色匹练;有时林中云雾缭绕,有时草坪花海怒放,宛如闯入人间仙境;再一细看,还有修建于各朝代的亭台楼阁,星罗棋布的摩崖碑刻,庄重威严的古刹殿堂,如是种种,不一而足。

医巫闾山最重要的是政治象征意义,相比之下,锦州的另外两大景观——北普陀山和奉国寺的宗教性质更为凸显。

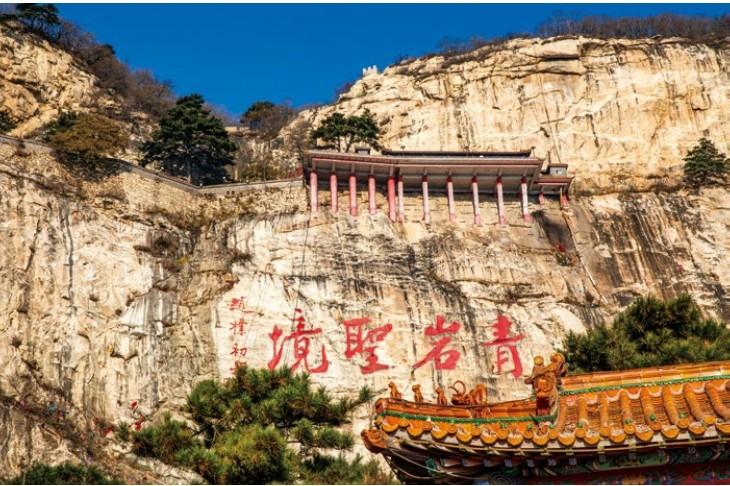

北普陀山位于锦州市近郊,号称“南望沧海,北望太极”,是观音菩萨在北方的显化道场,是一处洞天福地、人间圣境,素有“辽宁第一洞天”“关外第一佛山”之美誉。北普陀山的开山历史可追溯到唐朝,武德元年时,山上已经开始修建寺宇,世人以“南印度普陀珞珈山”称之,香火旺盛。到了尊崇佛教的辽代,皇帝耶律倍更是常居此山,后有高僧请示辽太后,才正式定名“北普陀山”。

北普陀山自然环境优美,有石堂松雪、枫林旭日、苍山观海、红石卧龙、滴水观音、烽台夕照等诸多景观。滴水观音是辽西地区最大的观音站像,高达25米,通身洁白如玉,面容平静微微带笑,令人心生安宁。山上还有建于北魏年间的禅寺,禅寺东侧有500罗汉坡,500尊栩栩如生、造型各异的罗汉整齐而列,如同众星捧月一般将佛祖庇护在中央,一派西天极乐世界的庄严氛围。

锦州义县的奉国寺,更是名动天下。作为我国现存的三大辽代寺院之一,在我国古建中地位极高,建筑学家梁思成曾发表关于此寺的学术报告,称其“千年国宝、无上国宝、罕有的宝物,奉国寺盖辽代佛殿最大者也”。

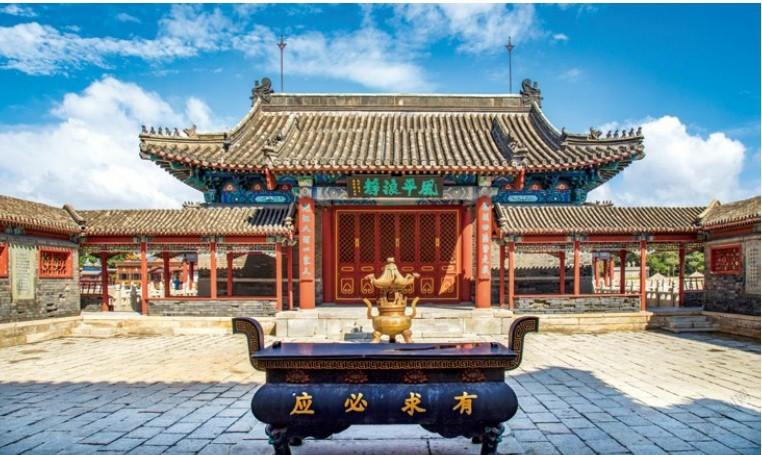

奉国寺始建于辽开泰九年(1020年),乃是号称“释迦牟尼转世”的辽圣宗帝耶律隆绪下令,在其母萧太后的封地中所建的一座皇家寺院。奉国寺规模宏大,占地面积达6万平米,历经辽金元三代鼎盛时期,香火旺盛,地位超绝;但自明清以来,多次遭受地震等灾害,除最主要的大雄宝殿外,大部分殿堂、建筑被毁,后屡经修缮,加上清代所续建的六角钟亭、四角碑亭、无量殿、西宫禅院、牌坊和小山门,才得以保存现今规模。

大雄宝殿是奉国寺的核心建筑,是我国古代遗存的最大佛殿,更是所有古建中最大的单层木结构建筑,被誉为“中国第一大雄宝殿”,代表着11世纪中国建筑的最高水平。大雄宝殿筑于3米高的台基上,高达21米,建筑面积1829平方米,为五脊单檐庑殿式,面阔九间,进深五间,气势磅礴。更重要的是,佛殿内还拥有世界上最古老、规模最大的泥塑彩色佛像群。主供的须弥座上,迦叶佛、拘留孙佛、尸弃佛、毗婆尸佛、毗舍浮佛、拘那含牟尼佛、释迦牟尼佛“七佛”并列端坐,通高均在9米以上;佛前有14尊2.5米高的胁侍菩萨,虽姿态各异,却无不宝相庄严。此外,殿内还有明清建立的倒坐观音,以及漫天罗汉和菩萨……穿越千年时光后,这些塑像仍然保存完好,色调绚丽,光彩夺目。

西出锦州,沿着山海间大道前行,便来到辽西走廊的中段,兴城市。这里是走廊的核心腹地、中部咽喉,拥有明朝建立的军事古镇,以及波澜壮阔的海景风光。

辽圣宗统和八年(990年),随着锦州城的建立和稳固,以及傍海道的深入开发,辽国对辽西走廊的控制持续向西延伸,并在走廊中部建立了兴城县。后经金、元两朝,时至明宣德三年(1428年),为了加强对辽西走廊以及东北方向的控制,明朝廷将兴城改名为“宁远”,并建起军事卫城,使其成为一座边关重镇。

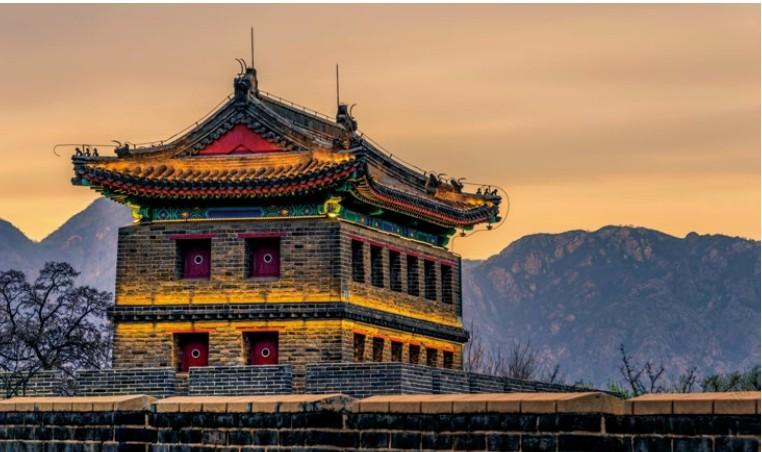

在建立寧远城的过程中,设计者为了强化军事作用,建造得十分坚固精良:城墙的墙基以青色条石铺就,内部垒叠巨石,以黄土夯实后,再在外部砌上坚硬青砖;建好的宁远城略呈正方形(是我国唯一一座方形卫城),城墙高8.8米,周长3200米,设有东南西北四门,城上各有两层楼阁、围廊式箭楼,并设有专门的坡状道路;城墙四角各筑有高大的炮台,用以架设大炮;城门外筑有半圆形的瓮城环卫,城内正中有一座钟鼓楼,可观四方。

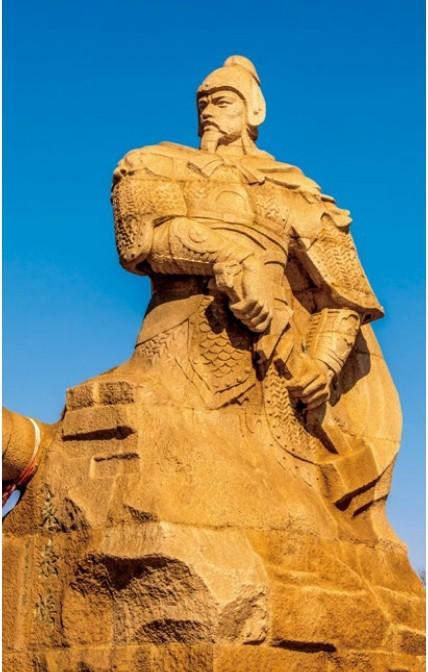

后来发生在这里的战役,使得这座重镇和相关人物名传史册。明晚期,崛起的女真族在辽西走廊掀起战争,天启六年(1626年),名将袁崇焕镇守宁远城,努尔哈赤率13万大军围攻,被威力巨大的“红夷大炮”击中,于4月后身亡。翌年,继位的皇太极统军再攻宁远,仍被击退。这就是史记的“宁远之战”。但两年后,立下大功的袁崇焕率军护卫京师,反被崇祯帝下令逮捕入狱,编排罪名直接以极刑处死,实际上加快了明王朝灭亡的步伐。

数个世纪后的今天,从曾经的古城,到军事重镇,再到今天的兴城市——俨然坐拥得天独厚的资源,足以在辽西走廊画卷的中段,添加笔墨浓厚的一笔。1988年,集岛、泉、城、山、海为一体的“兴城海滨风景区”形成,并被誉为“第二北戴河”,吸引着八方来客。

其中“岛”是指觉华岛,“泉”是指温泉,而“城”,自然是曾经的宁远卫城,民国时期再度改回原名的兴城古城。古城内有雄伟壮观的钟鼓楼、袁崇焕将军蜡像、城隍庙、宁远驿站、兴城民俗博物馆等,白日里,可以登上城墙,触摸古老的战争痕迹,遥想战争的激烈和残酷;晚上,古城亮起精心设置的灯光,既不影响其本身的古香古色,又平添无尽的梦幻氛围,令人神往。

“城”之后,“山、海”为最绝。“山”为首山,位于兴城市东南,因三峰伫立、形似人头而得名,海拔300余米,拥有近海地带绝对的海拔优势。沿山门登入,一路森林茂密,小溪潺流,还有各种亭台楼阁、古建庙宇掩映其中。峰顶有观景亭,还遗存有古烽火台,说明古时这里是重要的瞭望哨点,以峰顶的绝佳视野,若是天气晴好,可以看到海岸线外极远。“海”为海滨浴场,海滩绵延10余公里,有绿荫遮蔽,亭台楼阁掩映其间,还有“三礁揽胜”的景观。站在岸边眺望,广阔大海一览无遗,海浪时而温柔缱绻、水清沙幼,时而大涛汹涌、横拍礁石,而远处夕阳垂落,将天边烧得一片通红……不知古人见到这样的一幕,是否会心生无尽豪情?

明朝末期,朱家的掌控力逐渐向中原收缩,前线也随之西进,直至明军退出走廊,死守门关。而明军赖以死守的地方,最终被后世确认为辽西走廊的真正西端——即九门口,以及山海关。

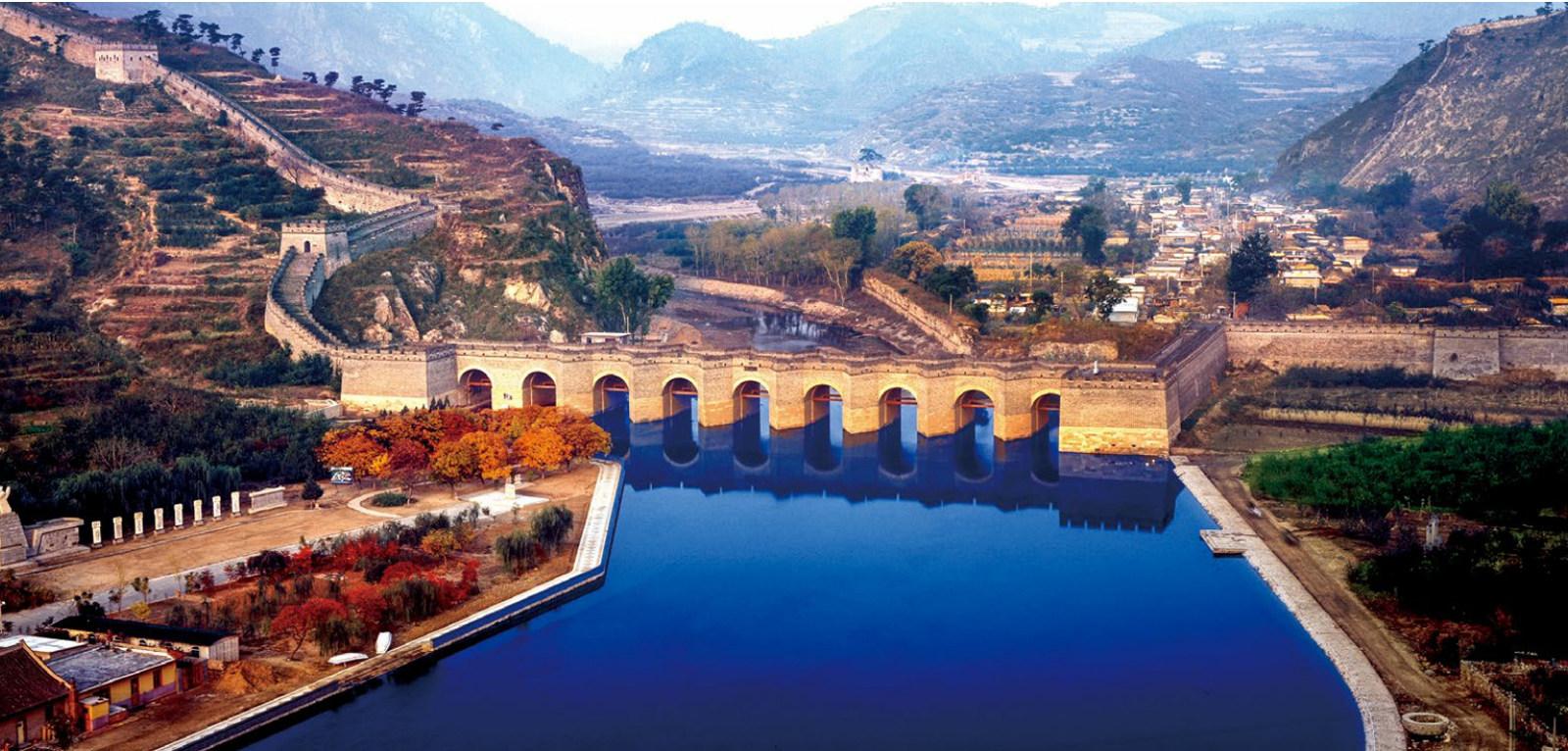

九门口,全称“万里长城九门口”,位于葫芦岛市绥中县,为明长城的重要关隘。九门口长城的特殊之处在于,这条全长1704米的长城,其中有97.4米是横跨在九江河水面,乃我国独一无二而的“水上长城”。

据文献记载,九门口所在位置,古时曾名“一片石”,是一条连接南北方向的交通要道,在北齐(479-502年)就开始在此地修建长城。到明洪武十四年(1381年),朱元璋让徐达修建蓟镇长城,其中就囊括一片石路段。由于一片石地势险要,两侧山脊蜿蜒,谷地中有河流(九江河),因此采用了特殊的修建方法,让长城直接跨越水面,如同一座大型的桥体一般,桥下设置9个桥孔,使河流畅通无阻。但这种方法也有问题,就是无法像陆地上一样在城墙上开城门。最终,徐达等人想到一个办法,那就是不走水路,转而从岸边的山体中挖掘一条长达1027米的地下通道,一端起自长城内的军校场,另一端则隐秘通向关外。

于是,特殊的水上长城形成了:山谷两侧有城墙依山势起伏,延伸到谷中河岸后,则有一条横跨水面的“城桥”相连,桥面上哨楼、烽火台整齐排列,桥下则有9座宽5米、高10米的城门(桥洞)通水,形成“城在水上走,水在城下流”之势,“九门口关”由此得名。此关修建后,成为辽西走廊的军事争夺焦点:崇祯十七年(1644年),李自成与吴三桂在这里展开著名的“一片石之战”;时值近代,直奉两派军阀在此厮杀;解放战争期间,人民解放军也曾于此浴血奋战。

经受大量战争,九门口长城受损严重。近年来,专家在此考古发掘出各个时期的大量文物,葫芦岛市也进行保护、修建,最终复原了其500年前的模样,并作为长城的一部分,成为世界遗产。登上九门口,只见河谷中地势起伏,雄伟的长城沿山脊蜿蜒连绵,河面的城桥坚实优美,水面波光粼粼,一派动人景致。

九门口东南15公里外,就是“天下第一关”山海关。

山海关古称“渝关”,始建于隋开皇三年(583年),三面靠山,向东南可直达海边。明初,徐达认为渝关的位置仍非“控扼之要”,便将其移建至东部,改名为“山海关”。山海关不仅是一座关城,更是一套完整的城防体系。从地图上看,在燕山与渤海夹挤的最薄弱处,存在一片平原,而山海关便囿于这片平原的中间位置,但它通过修建长城向两端延伸:一端朝向大海,将海岸线直接隔断;另一端在平原上蔓延,直抵山腳,并继续沿山脊线爬升,这样一来,就相当于将整片平原——即辽西走廊的西端完全阻拦。而在城墙的后方,便是广袤的华北平原,中原王朝的北方将再无险可守,可谓扼住辽西走廊西端的真正“咽喉”。

由于山海关的关键性,加之在东北方向敌我实力的此消彼长,建成后,历任明朝皇帝仍继续耗费大量人力、物力和财力,对其进行源源不断的改进和加固,前后耗时两百余年,最终形成“七城连环、万里长城一线穿”的庞然大物。

当然,后续的故事无需多言,山海关并没能挽救明朝,也没能挽救后来的清朝,以及任何一个企图以其为依托来抵挡时代浪潮的政权……如今呈现在我们面前的,是一处饱经沧桑的历史文化遗址。登上山海关,这是一座周长约4千米的古城,城墙与两翼的长城相连,城墙高14米,厚达7米,巍峨厚重,城墙上屹立着烽火台、瞭望塔、箭楼、炮楼等多种军事设施。在东南西北四个方向,各有一座高大的城门,城门上有城楼,内有瓮城,居高临下,哪怕战场瞬息万变,依然可以一目了然……以古代的军事角度看来,确实堪称固若金汤。

走下山海关,再访“老龙头”。

老龙头,即山海关长城延伸至海中的城楼,由于其形似龙首探入汪洋大海而得名。据说山海关长城本没有伸入海中,曾经戚继光镇守此地时,担心敌军趁海枯水退时从海滩潜入关内,才动用兵力将城墙直接扩建至海水中。老龙头上还有一座澄海楼,高14米,有两层,号称“长城连海水连天,人上飞楼百尺巅”,若登高远眺,视野绝佳。清朝一统后,老龙头失去了军事防御功能,成为帝王将相、文人墨客观海揽胜的绝佳去处,并在此留下大量的诗作佳篇。1900年,八国联军入侵时,老龙头遭到破坏,直到1984年才得以重建,如今每年游人如织。

站立于老龙头,浪潮汹涌,拍击在城墙之上,发出阵阵轰鸣,永不停息。