伟大的小人物:改写司法历史的吉迪恩

2022-02-26付杰

付杰

吉迪恩。

佛罗里达州巴拿马市,已经荒废的海港湾桌球室,当年吉迪恩曾在这里打球。

吉迪恩。

美國前司法部长罗伯特·肯尼迪(第35任美国总统约翰·肯尼迪的弟弟)曾这样说道:“如果一个身份卑微、名为克拉伦斯·厄尔·吉迪恩(Clarence Earl Gideon)的罪犯,没有坐在他的监狱单间里,用一支铅笔在一张纸上写了一封给最高法院的信,那么,美国庞大的法律机器会不受干扰地继续运转。但是,吉迪恩的确写了那封信,而美国法律史的整个进程都为之改变。”罗伯特·肯尼迪所说的克拉伦斯·厄尔·吉迪恩,也就是本文的主人公,是如何改变美国法律史进程的呢?这就要从一桩划时代案例——吉迪恩诉温赖特案讲起了。

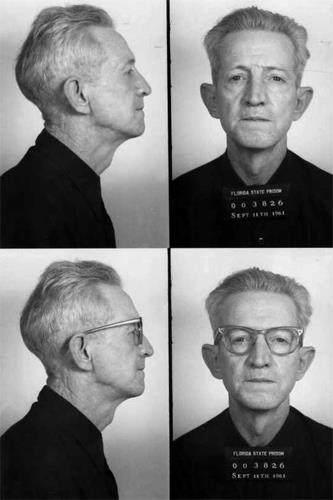

1962年1月8日上午,美国联邦最高法院收到一封由佛罗里达州雷福德市第221号邮政信箱州立监狱第003826号囚犯吉迪恩寄来的特大号信件。从信件中可以明显看出此人文化水平不高,他像个小学生般用监狱提供的铅笔和信纸模仿印刷字体,详细叙述了自己的案件经过,并请求最高法院复审该案。

吉迪恩到底是何许人也?毫无疑问,在该案发生之前,吉迪恩拥有一段“灰暗“的履历:多次入狱,大半生都在监狱中度过;有过4次重罪前科,每次都被判处监禁。尽管当时刚年过50,脸上却早已布满皱纹,头发也已花白,形同枯朽老人,“任何一个初次见到他的人都可能把他当成世上最不幸的人”,可谓是一个典型的“失败的白人”。

根据吉迪恩信中所言,他在佛罗里达州巴拿马市被控非法侵入海港湾桌球室实施盗窃。经佛州海湾郡第十四司法巡回区巡回法院审判,法院认定其罪名成立,并判处5年监禁刑罚。吉迪恩多次入狱,因此“久病成医”,对庭审程序和罪犯权利有一定程度的朴素认知。他认为佛州法院的审判违反了美国宪法第十四修正案中的正当程序条款。该条款明确规定,“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的法律;不经正当法律程序,不得剥夺任何人的生命、自由或财产;在州管辖范围内,也不得拒绝给予任何人以平等法律保护。”

吉迪恩由于贫困无力聘请律师为其辩护,在庭审时他请求法院指派一名律师替他辩护,法官回复道:“吉迪恩先生,十分抱歉,我不能为你指派律师。根据佛罗里达州的相关法律,法院只能为被控死罪的被告人指派律师。我很抱歉,我不得不驳回你的请求。” 对此,吉迪恩表示:“可联邦最高法院规定我有权获得律师的帮助。”

吉迪恩在给最高法院的上诉书中指出:“联邦最高法院曾判定,所有重罪案件的被告人在受审时都有权得到律师的帮助。”他认为法院拒绝为其指派律师的做法违反了正当程序条款。其实,吉迪恩的理解并不正确,这就涉及最高法院的另一个著名判例——贝茨诉布雷迪案。

贝茨案与吉迪恩案十分类似。贝茨是一个农民,他在1942年被控实施抢劫,由于贫穷无力聘请律师,他在法庭上要求指派律师为其辩护,但却遭到拒绝。没有专业法律知识与辩护技巧的贝茨自然无法与“全副武装”的控方相抗衡,于是贝茨在被定罪后向最高法院上诉。贝茨案在最高法院9位大法官中间引起了激烈争论,最终以6:3的表决结果形成了多数意见。其中欧文·罗伯茨大法官表示,第十四修正案并未为被告人在州刑事审判中获得律师帮助提供一般性保障,判决中他也说道:“获得律师帮助对于一场公平的审判而言并不是一项基本的权利。”

在之后的判例中,最高法院对贝茨诉布雷迪案进行了更为细化的解释,确立了更为明晰的规则,即:贫穷被告人要获得律师帮助,必须向法院证明其具备“特殊情形”,具体包括患有精神疾病、年幼、文盲以及被控罪名或司法官员在审判中的诉讼行为非常复杂而无法应对等情形。需要说明的是,贫困通常并不被认为属于“特殊情形”。

在上诉书中,吉迪恩并未向最高法院证明自己具有“特殊情形”,而是执着地相信宪法赋予了贫穷被告人获得律师帮助的权利。我们知道,美国作为普通法系国家,十分重视先例,并以此作为判案依据。根据贝茨案确立的规则,吉迪恩案在最高法院也无法推翻原判。

然而,历史有时无意的玩笑可能会推翻历史本身。吉迪恩也许并不知晓贝茨案及其规则,而是凭借信念和毅力坚持上诉,但正是在误打误撞中,吉迪恩成为了改变美国司法历史的人物。不过,吉迪恩只是激活了启动键,因为最高法院拥有选择上诉案件的绝对自由,准确来说就是,最高法院9位大法官的态度和立场才真正决定着这个国家司法历史的走向。

一般来说,法官要与传媒保持距离,避免受到公众意志和大众情绪的影响,以免判决结果被社会舆论所左右。然而,最高法院的大法官们并非是一群闭境自守、不闻世事的老古董,他们也在敏锐观察着历史潮流和时代动向。纵观美国最高法院的历史便可以发现,最高法院与美国社会一直存在着良性互动,社会发展潮流潜移默化地影响着最高法院的判决;反之,最高法院的判决也在助推着整个社会的权利保障运动。这种互动最为突出地体现在20世纪50-70年代民权运动的前后几十年,典型案例有布朗诉教育委员会案、米兰达诉亚利桑那州案、罗伊诉韦德案等。当然,吉迪恩案也正是在这样的时代背景下发生的。

正因如此,也许最高法院正在等待吉迪恩这样的案子,以便推翻贝茨案,为律师帮助权确立新规则,进而为公民权利提供更为完善的保障。最高法院最近几年的一系列判例已经释放出要推翻贝茨案的信号,更为重要的是,整个社会更加关注公民权利,尤其是弱势群体的权利保障。于是,经过一系列程序后,最高法院决定重审吉迪恩案,并且根据吉迪恩的申请,为其指派了一位能力出众的律师——阿贝·福塔斯(Abe Fortas)。

吉迪恩1962年手写给最高法院的信。最高法院在收到這封请愿书后决定受理上诉。

吉迪恩。

关于阿贝·福塔斯,有必要进行简单的介绍。1910年6月19日,福塔斯出生于田纳西州孟菲斯市一个普通的犹太家庭,先后在西南大学和耶鲁大学学习。1933年毕业之后进入政界,在华盛顿为罗斯福新政时期的一些政要工作,并于1942年被任命为美国内政部副部长。4年之后福塔斯离开政界改行做律师,精通法律业务的福塔斯很快成为了一名在业内赫赫有名的优秀律师,还有在最高法院多次出庭辩护的经验。曾与其共事过的一位律师评价他是“最足智多谋、最有魄力、做事最为周详的律师”,可见福塔斯业务能力之强,这也是吉迪恩案在最高法院能够柳暗花明的关键因素之一。

1962年6月下旬,福塔斯在接受指派成为吉迪恩的辩护律师后,立即开始了紧张的应诉准备工作。1962年10月11日,福塔斯将诉讼事实摘要正式提交给最高法院。在这份53页的诉讼事实摘要中,福塔斯并未纠缠于具体问题,试图证明吉迪恩存在“特殊情形”,而是正本清源,采取了“釜底抽薪”的战略。他在引言中就指出贝茨案所确立的规则在20年来的司法实践中实施得并不顺利,它损害了刑事司法的质量和联邦与州之间的关系。在诉讼事实摘要中,他又以抽丝剥茧的分析和雄辩有力的论证阐述了贝茨案应当被推翻的原因。

阿贝·福塔斯作为吉迪恩的辩护律师,是该案能够柳暗花明的关键因素之一。

而另一方当事人,代表佛罗里达州进行答辩的则是一位初出茅庐的年轻律师布鲁斯·罗伯特·雅各布。他当时任佛罗里达州司法部长助理一职,不仅承担了吉迪恩案大部分法律文件的撰写工作,而且还要代表佛州出庭辩论。除了雅各布本人资历尚浅、经验缺乏之外,还有一个小插曲也表明胜利的天平正在向吉迪恩倾斜。

通常而言,“无利益便无诉权”,只有与案件存有利害关系才能参与诉讼,但是,美国的法庭之友制度却允许与案件无关的公民、法人或其他组织通过向法院提交法庭之友意见书的形式,表达自身的立场和观点、澄清立法意旨、提供案件事实等。雅各布为了向最高法院表明其他州也支持贝茨案,起草了一封函件并发给49个州的司法部长,希望他们以法庭之友意见书的形式表达对贝茨案的支持。结果是,只有阿拉巴马州和北卡罗来纳州回信表示明确支持佛州,而有23个州则站在了吉迪恩的立场上提交了意见书,呼吁立即推翻贝茨案。雅各布这一“自取其辱”的举动也说明了为无力聘请辩护律师的当事人提供律师帮助权已经是大势所趋了。

约翰逊总统( 右二)与阿贝·福塔斯(右一)。

1963年1月15日,吉迪恩案正式开庭审理。在庭审现场,福塔斯从容不迫地将自己的看法和主张娓娓道来,并对大法官的提问应答如流;雅各布的发言则略显紧张,甚至有些底气不足。在口头辩论中,核心问题便是是否应当推翻贝茨案。福塔斯铿锵有力地向大法官表示:“我相信本案非常深刻地表明,在没有律师帮助的情况下是不可能得到一场公平审判的。在我们对抗制的司法制度之下,我们这个文明的国家怎么能够假装认为,在没有控方律师在合理范围之内尽其所能地进行控诉,同时也没有辩护律师尽力在同样范围之内竭力为被告人辩护的情况下,一场公平的审判会最终发现案件真相?”“我觉得我们可以很自信地说,推翻贝茨诉布雷迪案是符合民意的。”雅各布则从州权的角度认为:“如果制定一个硬性规定,最高法院就会侵犯在历史上为各州保有的自主权限,这将会抑制各州的制度试验。”雅各布认为推翻贝茨案可能会产生严重后果,比如:新规则的溯及力会使得许多在审判时没有律师辩护的犯人要求重新审判,这会给纳税人造成沉重的负担。

经过激烈的庭审后,1963年3月18日,吉迪恩诉温赖特案正式宣告判决(原案其实为吉迪恩诉考克伦案,但路易·温赖特接替考克伦为佛州惩教署署长,所以就“倒霉”地成为了本案的被告人),最高法院9位大法官难得一致地达成统一意见,决定推翻贝茨案。在这份长达10多页的判决书中,布莱克大法官掷地有声地宣读道:“经过全面的重新考量,我们最终决定应当推翻贝茨判例……在刑事案件中,律师是一种必需品,而不是一种奢侈品。”

这个真实的故事尚未到此结束,吉迪恩案还有一个戏剧性的尾声。最高法院决定推翻贝茨案并裁定将案件发回佛州最高法院重审后,弗雷德·特纳被指派为吉迪恩的辩护律师。在1963年8月5日的庭审上,弗雷德·特纳以其充分扎实的庭前调查和专业精湛的辩护技巧使得陪审团一致裁决吉迪恩罪名不成立。在庭审现场,弗雷德·特纳通过严格分析,指控控方证人乔治·库克才是真正的罪犯。事后警方调查发现,乔治·库克确实是本案的真犯,正是他企图通过指证吉迪恩盗窃以逃脱刑罚。

吉迪恩的墓碑上刻着一句话:“每一个时代都会见证法律为了人类福祉而作的改变。”

从锒铛入狱到重获自由,一波三折的吉迪恩案为我们提供了多重启示,即使该案距今已有60年了,这些启示依然具有生动鲜活的时代意义。

首先,我们知道,“如果你拥有了最好的律师,你就拥有了世界上最好的司法系统”。在刑事审判中,普通人面对代表国家力量的公诉人,若无律师帮助辩护,无异于以卵击石,不仅无法充分行使辩护权,甚至还会造成冤假错案。就像吉迪恩案所揭示的,其实吉迪恩在初审时已经展现了不错的辩护能力,依然无法振裘持领,只得蒙冤入狱。

其次,日本学者田口守一曾说:“刑事辩护的历史,就是辩护权不断拓展的历史。”纵观辩护制度的历史发展脉络,经历了从自行辩护到委托辩护、从委托辩护到指定辩护、从形式辩护到有效辩护3个阶段,吉迪恩案正是第2阶段的划时代案例。通过此案,美国最高法院确立了一条新规则:法院应当为无力聘请律师的被告人指定辩护律师。这一规则很快深入人心并被其他国家逐步采用。我国的刑事辩护也大致循着这一历史轨迹稳步前行,这不仅是司法实踐的发展和赓续,还意味着我们的社会更加公平公正,人权保障更加成熟完善。

最后,全面依法治国、建设社会主义法治国家是我们国家的努力目标和前进方向,这一宏愿的实现离不开每一位公民的参与和推动,既需要我们“认真对待权利”,又需要我们“为权利而斗争”。只有这样,才能积土成山,积水成渊,实现良法善治。

吉迪恩这个小人物,凭借其执着的信念推动了司法历史的重大转变,最终实现了他在申诉书中所写的那句话——“我相信,每一个时代都会见证法律的改变。”

(责编:刘婕)