《封禅文》的创作纠结与政治寓意

2022-02-25刘明

刘明

元狩四年(公元前119年),卫青、霍去病大败匈奴,此后的汉朝基本实现了董仲舒所称的“殊方万里,说德归谊”(《贤良三策》第二策)的盛世景象。而大致就在同年,司马相如创作了最后一篇作品《封禅文》,似乎是从国家典制角度对此局面予以呼应。

何谓封禅?《白虎通》称:“王者易姓而起,天下太平,功成封禅,以告太平。”受消渴症折磨的司马相如在人生晚年,敏锐地捕捉到汉帝国即将走向太平盛世,埋藏在他心底的政治理想再一次迸发在笔下。《封禅文》集中体现了司马相如颂扬汉德的政治倾向,也委婉地提出“兴必虑衰,安必思危”的政治见解,与他之前创作的《天子游猎赋》《谏猎书》《喻巴蜀檄》等在旨趣上存在一脉相承之处。但在主流文学史层面,该篇作品并未得到足够的重视,原因或在于承袭前人称此篇创作“谄事武帝”(《东坡志林》)的看法,今之研究者也称之以“几乎通篇是空洞的歌颂”(郭预衡:《中国散文史》)。細读《封禅文》全篇,称之为空洞的说辞恐不尽然,因为不管是内容细节还是创作手法,该文均有值得注意之处。

关于《封禅文》的创作,《史记·司马相如列传》这样写道:“相如既病免,家居茂陵。天子曰:‘司马相如病甚,可往从悉取其书;若不然,后失之矣。使所忠往,而相如已死,家无书。问其妻,对曰:‘长卿固未尝有书也。时时著书,人又取去,即空居。长卿未死时,为一卷书,曰有使者来求书,奏之。无他书。其遗札书言封禅事,奏所忠。忠奏其书,天子异之。”据此可得出如下细节:《封禅文》创作在司马相如“病甚”徙居茂陵期间,在其病殁之前完成了创作。司马相如并未直接进呈给武帝,而是预见性地意识到身后会有武帝派来的使臣“求书”,届时再经使臣之手禀奏武帝。这种行为和态度,与之前创作作品积极进呈武帝截然不同。如《天子游猎赋》乃建元间“请为”而作,元光元年(公元前134年)“赋成而奏之”。即便是经历了遭汉武帝罢官的精神打击(出使巴蜀被诬受贿),复为郎官后的元朔间仍然主动创作《哀二世赋》和《谏猎书》,积极劝谏武帝。该时期的司马相如尽管不再参与国家之事,不慕官爵,但政治热情未减。即便是任孝文园令的近乎赋闲期间,相如见武帝好仙道,仍称:“上林之事未足美也,尚有靡者。臣尝为《大人赋》,未就,请具而奏之。”可以说,司马相如通过文学创作以积极劝谏武帝,贯穿了他的终生,即便是《封禅文》依然体现着劝谕的意旨。正如文学史家所评价的,《封禅文》与《天子游猎赋》不仅思想倾向具有一致性,而且还可以相互印证(游国恩主编:《中国文学史》)。而《封禅文》却采取了另外的一种取径,即刻意地留待身后再呈奏武帝阅览,这种进呈方式的差异为理解司马相如创作此篇作品的心境留下了解读的“窗口”。

再者,《封禅文》对周朝有着较为细致的描写,有着很鲜明的“从周”或“崇周”意识。其实,由于秦朝无道而亡,汉继周德在当时曾是普遍性的认识,如吾丘寿王即称:“今汉自高祖继周,亦昭德显行,布恩施惠,六合和同。”(《汉书·吾丘寿王传》)另外,司马相如在《封禅文》中有关周朝的书写,有这样一句话:“(文王改制)而后陵迟衰微,千载亡声,岂不善始善终哉!”“亡声”,颜师古注引郑氏语云:“无有恶声也。”颜师古并进一步注释说:“虽后嗣衰微,政教颓替,犹经千载而无恶声。”唐张铣也注称:“言周室后虽衰微而无恶声者,盖负积仁之德,善终始之道使之然也。”王朝兴替是历史发展的必然规律,周被秦替代在此规律层面而言无所谓褒贬,可称之为“善始善终”。但若称周朝“无恶声”,则有粉饰拔高之嫌。据《史记·周本纪》,周代的厉王、幽王就很难符合“无恶声”的赞誉,实际“自周克殷后十四世,世益衰,礼乐废”(《史记·封禅书》)的情形也很难符合“善始善终”的称誉。司马相如对周朝尤所着笔,且不惜违背史实来褒扬周朝,其背后的用意同样值得讨论。

首先谈第一个问题。有种说法认为司马相如不满武帝视作赋为俳优,为了改变自己的政治地位,而创作了体现国家典礼制度的《封禅文》,表明自己也具备谋划国家大事的本领。鲁迅就曾称:“(司马相如)却暗暗作了关于封禅的文章,藏在家里,以见他也有计画大典——‘帮忙的本领。”(《且介亭杂文二集·从帮忙到扯淡》)平心而论,司马相如还是得到武帝重用的,与东方朔不同,两次委命出使巴蜀便充分印证了这一点。所以,司马相如创作《封禅文》并不是为自己谋求优渥而尊崇的政治地位,否则未免小瞧了他。司马相如创作《封禅文》的主轴是歌颂汉德,他写道,“大汉之德,逢涌原泉,曼羡,旁魄四塞,云布雾散,上畅九垓,下八埏”,而且各种符瑞涌现,如“导一茎六穗于庖,牺双共柢之兽,获周余珍,收龟于岐,招翠黄乘龙于沼”(文字面貌依据清胡克家刻本《文选》,下同),但却“犹以为德薄,不敢道封禅”。于是,司马相如以劝进的笔调写道:“夫修德以锡符,奉命以行事,不为进越也。故圣王弗替,而修礼地,谒款天神。勒功中岳,以彰至尊,舒盛德,发号荣,受厚福,以浸黎元。皇皇哉,此天下之壮观,王者之丕业,不可贬也。愿陛下全之。”司马相如切实地看到武帝治下的汉王朝走向了鼎盛,且将之视为前无古人的伟业,“诸夏乐贡,百蛮执贽,德牟往初,功无与二”,虽不免夸张,但也大致符合《封禅文》创作之后汉朝的实际情形。因此,司马相如并非一味地谀美,也不是空洞歌颂,而是有感而发。在看到丰功伟绩和繁荣强盛的同时,司马相如也不忘曲终而奏雅,劝谏武帝“兴必虑衰,安必思危。是以汤武至尊严,不失肃祗,舜在假典,顾省厥遗:此之谓也”。歌颂汉德并辅以劝谏,是司马相如相对固定的创作笔调,从《天子游猎赋》到《大人赋》,再到《封禅文》,一以贯之。既然如此,为何司马相如要等到身后再呈送武帝阅览这篇临终之作呢?这里面有着司马相如在创作上的纠结和矛盾,他最终无法克服这道横亘在心中的“坎”,只好采取了“身后是非谁管得”的迂回方式。

汉朝自建立至武帝达到盛世局面,为了彰显汉德理应封禅,这本身并无问题。但封禅的进行却牵涉另一层难以回避的问题,就是劳民伤财,挥耗国力,司马相如很清醒地认识到这一点。更令司马相如纠结的是,崇尚节俭是他崇扬汉德的重要方面,《上林赋》里就对齐、楚两国的奢靡提出了批评,写道:“若夫终日暴露驰骋,劳神苦形,罢车马之用,士卒之精,费府库之财,而无德厚之恩,务在独乐,不顾众庶,忘国家之政,而贪雉兔之获,则仁者不由也。”对汉天子之德,则如此写道:“‘嗟乎,此大奢侈!朕以览听余闲,无事弃日,顺天道以杀伐,时休息于此,恐后世靡丽,遂往而不返,非所以为继嗣创业垂统也。于是乎乃解酒罢猎……发仓廪以救贫穷,补不足,恤鳏寡,存孤独。出德号,省刑罚,改制度,易服色,革正朔,与天下为始。”去奢侈也就是务节俭,是汉德的表现之一,以至于“节俭”成为评价司马相如作品的关键词。如《史记》本传称《天子游猎赋》“卒章归之于节俭,因以风谏”,又录太史公语云:“相如虽多虚辞滥说,然其要归引之节俭,此与《诗》之风谏何异!”又《史记·太史公自序》云:“《子虚》之事,《大人》赋说,靡丽多夸,然其指风谏,归于无为。”“无为”即不妄为,也含有节俭的意涵。司马相如这种风谏以节俭的指向,与他同在彰显汉德却结果会导致不节俭的《封禅文》产生了内在的冲突,成为挥之不去的纠结。事实上,汉武帝五次封禅泰山,史书未明言花费的细节,但从历时之长、封禅路途之遥以及动用的军阵之盛大等可以看出耗费不低。虽然彰显了汉德汉威,却是对国力的损耗。如《史记·封禅书》云:“上议曰:‘古者先振兵泽旅,然后封禅。乃遂北巡朔方,勒兵十余万。”为封禅做准备的“振兵泽旅”,调动兵力达十余万。如元封五年(公元前106年)的封禅,《汉书·武帝纪》写道:“冬,行南巡狩,至于盛唐,望祀虞舜于九嶷。登天柱山,自寻阳浮江,亲射蛟江中,获之。舳舻千里,薄枞阳而出,作《盛唐枞阳之歌》。遂北至琅,并海,所过礼祠其名山大川。春三月,还至泰山,增封。”为封禅,在冬天先到南方巡狩,祭祀虞舜,“舳舻千里”,出游的阵仗浩大。然后经琅,还要一路祭祀名山大川,到了三月才行封禅之礼。再来看封禅结束回长安的过程,《郊祀志》云:“天子既已封泰山……北至碣石,巡自辽西,历北边至九原。五月,乃至甘泉,周万八千里云。”历时不短,长途跋涉,这一路下来的消耗也不在少数。《郊祀志》还称:“而泰山五年一修封,武帝凡五修封。”“自封泰山后,十三岁而周遍于五岳、四渎矣。”可见武帝行封禅典礼,还借机畋猎游玩,两者的奢靡都与司马相如务节俭的指归相抵牾,甚至可以说这种情境下的武帝与《天子游猎赋》中齐楚两国国君也无所区别。可见,《封禅文》的创作体现出司马相如思想深处的不可调和的矛盾性,他选择身后再呈送武帝的方式正是这种矛盾性的反映;但他是真诚地颂扬汉帝国的强盛和德威,并非空洞无物地唱颂歌,也不是要证明自己有经国大业的本领以提高政治地位。不矛盾就不深刻,《封禅文》的创作展示出一位血肉饱满、政治热情激昂洋溢而又充满思想矛盾的司马相如。

再来谈第二个问题。《封禅文》中有关周朝的描写有四处,分别是甲处云:“君莫盛于唐尧,臣莫贤于后稷。后稷创业于唐尧,公刘发迹于西戎,文王改制,爰周郅隆,大行越成,而后陵迟衰微,千载亡声,岂不善始善终哉!”乙处云:“获周余珍、放龟于岐。”丙处云:“盖周跃鱼陨航。”丁处云:“是以汤、武至尊严,不失肃祗。”甲处讲周朝的立国发展史,强调周德无恶声,善始善终,上文已言此乃司马相如的夸饰,与史实不合。夸饰的目的是采用对比烘托的手法,即借周德的完美无缺以进一步彰显汉德的至高无上,营造武帝封禅的合理性。乙处讲汉得周朝的祥瑞之物,《史记集解》:“案:《汉书音义》曰:‘余珍,得周鼎也。”又颜师古注引文颖语云:“周放畜余龟于池沼之中,至汉得之于岐山之旁。”为何要强调得周鼎呢?《史记·孝武本纪》云:“自得宝鼎,上与公卿诸生议封禅。”因得宝鼎而改元元鼎元年(公元前116年),此时司马相如已经去世两年,推测武帝应该正是读了《封禅文》,才将得宝鼎与封禅联系在一起。丙处讲周武王伐纣,得白鱼跃入舟中的吉兆而祭天,这记载于《尚书纬璇玑钤》中,是一种谶纬附会,但却作为“信史”进入了司马相如的笔下。丁处讲武帝应该效法武王,是一种劝谏。就文字表面的意思,这四处的描写意在说明,汉之前的各朝唯周德为尚,而汉得到了周鼎,是汉得周德的感应。在周之时,得白鱼跃入舟中的吉兆尚且封禅介丘(即泰山,金国永则认为是今山西闻喜县的介山),今汉得祥瑞远逾白鱼,却自认为德薄不封禅,“进让之道,其何爽与?”当然司马相如也不忘劝谏武帝以武王为榜样,治国要有居安思危、如履薄冰的心态。描写周朝,是在反衬汉更应该封禅,也更有封禅的资格,所以司马相如花了一定的笔墨去书写周朝,这在三代及秦是独有的殊遇。为了达到该目的,不惜将周朝刻画成德无瑕疵、创业垂统和善始善终的形象。

实际上,司马相如完美地刻画周朝还有更深的用意,主要体现在“文王改制”的书写细节,别有政治寓意。司马相如笔下的周朝立国和发展史,文王是一位承上启下的关键人物,正是他的“改制”使得周朝“大行越成”。吾丘寿王也称“周德始乎后稷”而“成于文、武”(《汉书·吾丘寿王传》),西汉人似乎比较认可文王这种“成”的角色。何谓“改制”?《史记集解》引《汉书音义》称:“文王始开王业,改正朔,易服色,天平之道于是成矣。”改制就是“改正朔,易服色”,是新的王朝必然采取的政治制度,以表明取代了旧朝,被视为顺应天道的举措,也象征着新王朝在统治上的合法性与唯一性。《汉书·律历志》即云:“故自殷、周,皆创业改制,咸正历纪,服色从之,顺其时气,以应天道。”司马相如实际上是以“文王改制”的细节劝谕武帝施行改制,把武帝在汉朝的地位比附为文王。司马相如有着强烈的劝谏汉帝改制的思想,在元光元年创作完成的《上林赋》(文字面貌依据清胡克家刻本《文选》)中即有所表现,他写道:

于是酒中乐酣,天子芒然而思,似若有亡。曰:“嗟乎,此大奢侈!朕以览听余闲,无事弃日,顺天道以杀伐,时休息于此,恐后叶靡丽,遂往而不返,非所以为继嗣创业垂统也。”于是乎乃解酒罢猎,而命有司曰:“地可垦辟,悉为农郊,以赡萌隶;墙填堑,使山泽之人得至焉。实陂池而勿禁,虚宫观而勿仞。发仓廪以救贫穷,补不足,恤鳏寡,存孤独。出德号,省刑罚,改制度,易服色,革正朔,与天下为更始。”

《封禅文》再一次以“文王改制”的细节,呼应《上林赋》“改制度,易服色,革正朔,与天下为更始”的政治见解。改制是司马相如所寄托的政治寓意,自侍从武帝创作《上林赋》始,至临终之作《封禅文》未曾改变,一脉相承,成了他最大的遗愿。改正朔,易服色,是司马相如“改制”思想中的重要内容,涉及的主要是德运问题,而这往往又与封禅联系在一起。汉朝建立后,以十月为岁首,以水德为德运,《汉书·郊祀志》云:“时丞相张苍好律历。以为汉乃水德之时,河决金堤,其符也。年始冬十月,色外黑内赤,与德相应。”采纳的是张苍的意见,实际岁首及德运与秦相同,认为秦朝无道,汉朝乃直接继自周。但也有争议,代表人物是公孙臣,认为汉属土德,服色为黄色。《汉纪·孝文皇帝纪》云:“鲁人公孙臣上书,言秦为水德,从所不胜。汉当为土德,其符当有黄龙见。”贾谊也认为汉属土德,《汉书·贾谊传》云:“谊以为汉兴二十余年,天下和洽,宜当改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐。乃草具其仪法,色上黄,数用五,为官名悉更,奏之。”但均未被采纳,仍从张苍。此外还有属火德的意见,《汉纪·高祖皇帝纪》云:“汉兴,继尧之胄,承周之运,接秦之弊。汉祖初定天下,则从火德,斩蛇著符,旗帜尚赤,自然之应,得天统矣。”汉到底是属水德还是土德,牵涉秦朝是否合法性存在的问题。另外,汉初的德运虽然是水德,但服色却并不与之完全相应,如《史记·封禅书》称高祖“以十月为年首,而色上赤”,又称“文帝始郊见雍五,祠衣皆上赤”,赤色对应的德运是火德。可见,确实有必要就改制的德运问题有一个明确的定论,特别是在汉代走向鼎盛的武帝时期。

那么,司马相如的德运观如何呢?《封禅文》开篇说“伊上古之初肇,自昊穹兮生民。历选列辟,以迄于秦”,是正视秦王朝的存在的。董仲舒《贤良三策》也称“今汉继秦之后”,司马迁纂修的《史记》有《秦本纪》,反映了武帝朝的一种主流的历史观,将汉置于周秦之后。又颂辞里写道:“宛宛黄龙,兴德而升;采色炫,炳炳辉煌。正阳显见,觉寤黎。于传载之,云受命所乘。”出现了祥瑞黄龙,还称之为“受命所乘”,很明显地反映出司马相如的德运观。李善注引如淳语云:“或以汉土德,则宜有黄龙之应于成纪是也,故言受命者所乘。”张铣注云:“阳,龙也,言龙见乃觉悟下人,知天子之德也。又于书传所載黄龙土德也,汉本火也,今黄龙见当改为土,故云受命所乘也。”其德运观就是认为汉代属土德,与公孙臣、贾谊的观点相同。司马相如为了实现自己劝谏汉朝改制的理想,在生命最后一息的《封禅文》的创作中再次予以谋划,以周朝和周德的描写烘托自己的政治寓意,甚至将周朝刻画为完美无瑕的道德形象,目的都是为了加强汉代施行改制的必要性与合理性。而改制又与封禅有着紧密的关系,司马相如的本意是劝谏武帝施行封禅的同时,解决汉代改制的问题。汉武帝读到《封禅文》,《史记·司马相如列传》用“天子异之”概括其感受,暗示武帝也早有封禅及改制的想法,产生了强烈的精神共鸣。果然,相如卒后八年即元封元年,武帝始封禅泰山,在元封五年(公元前106年)再次封禅的两年后即太初元年(公元前104年),施行改制,“以正月为岁首,色上黄,数用五”(《史记·封禅书》),完全实现了司马相如在遗作《封禅文》里寄寓的政治理想。

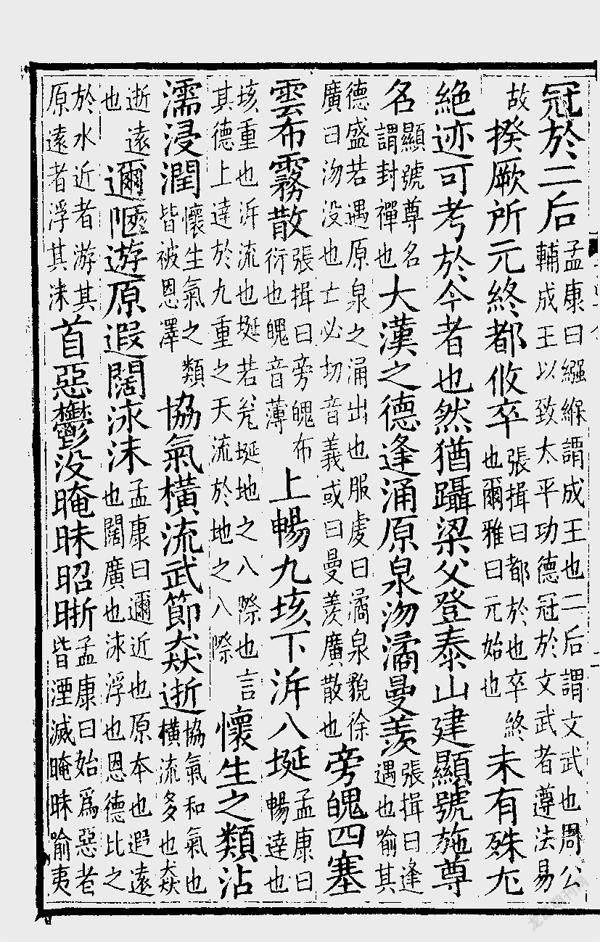

最后简单谈谈《封禅文》的创作特色,最显著的是受到了秦代刻石文辞的影响,如关于汉德的一段描述:“大汉之德,逢涌原泉,曼羡,旁魄四塞,云布雾散,上畅九垓,下八埏。怀生之类,濡浸润,协气横流,武节逝,迩狭游原,迥阔泳沫,首恶郁没,昧昭晰,昆虫泽,回首面内。”四字一句,音节铿锵有力,很有气势。《文心雕龙·封禅》对此文的评价是“蔚为唱首”,“驱前古于当今之下,腾休明于列圣之上”,“绝笔兹文,固维新之作也”,精当地概括了《封禅文》的文学价值及思想意义。即第一篇符命类的封禅文作品,以揄扬汉德为旨归,尽管充满了内心的矛盾,仍以临终之笔寄托封禅和改制的政治寓意,而非空洞歌功颂德。这样便在作为文学家的司马相如之外,又塑造出一位思想家角色的司马相如,《封禅文》应该引起文学史家的重视。

——————————————————————

作者单位:中国社会科学院