电子信息时代侵犯著作权罪的入罪标准研究

2022-02-24姜涛陆昊业

文 / 姜涛 陆昊业

进入到电子信息时代以来,知识产权及其衍生品的形态、内容和载体都发生了巨大的转变。电子信息技术为侵犯著作权的行为提供了更加隐蔽、高效、低成本的手段,使得针对著作权的犯罪行为愈发猖獗。据统计“网络犯罪大约只有百分之一被发现,而且这百分之一的犯罪中只有百分之四会被正式立案调查”,2.于志刚主编:《共同犯罪的网络异化研究》,中国方正出版社2010年版,第165页。可见以电子信息手段侵犯著作权的犯罪对著作权权利人造成了巨大损失,对我国的著作权刑法保护体系构成了巨大威胁。著作权刑法保护体系在信息时代所面临的问题和挑战是多重的:一是立法者必须在权利垄断和公共利益之间作出权衡,没有合法的垄断就难以激励信息的生产,而合法的垄断却又往往导致信息使用率的低下,3.参见【美】罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》,张军译,上海人民出版社1994年版,第185页。立法者往往苦恼于如何在两种冲突的价值间寻找缓冲地带;二是对侵犯著作权的行为予以刑事处罚的有效性的质疑,刑事处罚中的自由刑等通常难以达到理想的效果,而单一的民事处罚体系却又难以有效遏制侵犯著作权的犯罪行为,如何使著作权保护刑民衔接的界限正当化也是立法者面临的挑战之一;三是在审判环节中不同的法官对于相关条文的适用和理解往往大相径庭。面临上述问题和挑战,最为关键的即在于完善著作权刑法保护体系的相关规范内容,而在这些规范内容中最为重要的莫过于侵犯著作权行为的入罪标准。

一、侵犯著作权罪之入罪标准面临的问题

立法规定该入罪标准的社会环境如今已经发生了巨大的变化,在上个世纪九十年代对图书音像作品著作权的侵犯的确是通过“复制-发行”的方式进行的,但如今随着电子信息技术的发展,通过互联网的缓存、下载他人复制来的图书音像作品已经成为了侵犯知识产权的主要途径。

(一)现行入罪标准逻辑上的纰漏

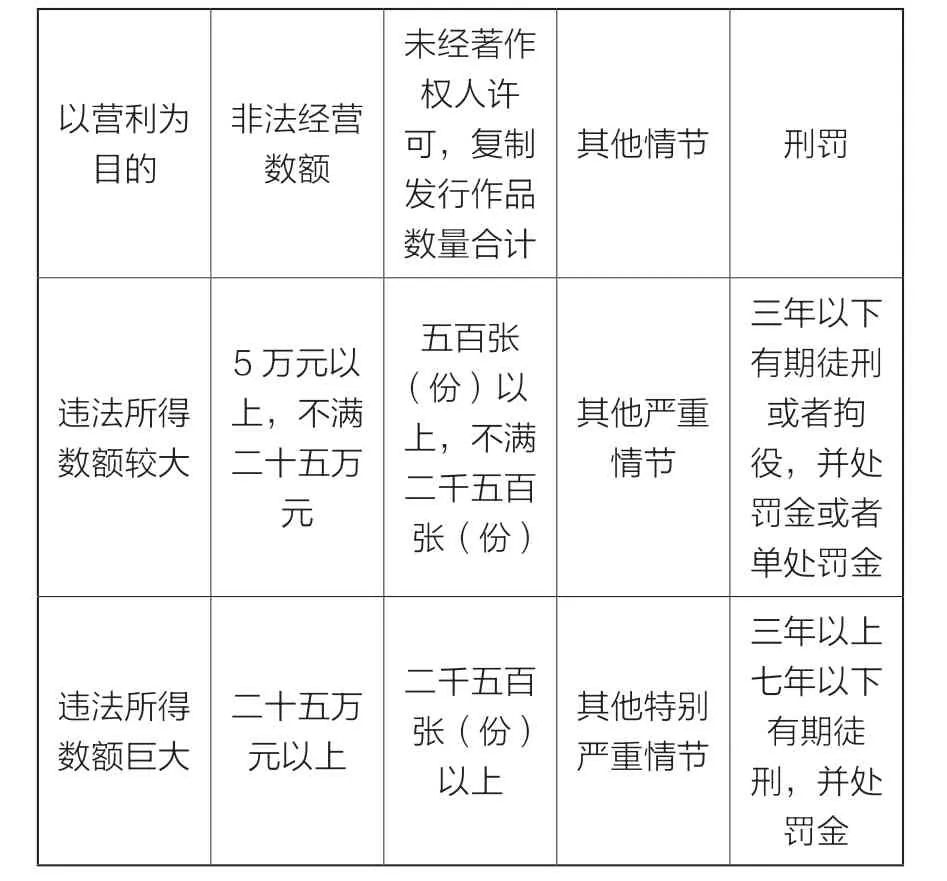

当前著作权刑法保护体系主要由以下内容构成:一是《刑法》第二百一十七条关于侵犯著作权构成犯罪的规定;二是《著作权法》第五十三条关于侵犯著作权的法律责任的规定;三是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于侵犯著作权的相关条款,两高对侵犯知识产权刑事案件一共作出过三次解释,分别是法释【2004】19号、法释【2007】6号和法释【2020】10号,其中法释【2020】10号中并为就侵犯著作权刑事案件作出具体规定;四是由国务院颁布的关于知识产权保护的相关行政法规中涉及刑事责任的内容,其主要是规范了一些涉及知识产权的较为特殊的法律关系,例如《著作权集体管理条例》;五是最高人民法院、最高人民检察院发布的关于保护著作权的相关意见中关于著作权刑法保护的内容。著作权刑法保护体系主要还是由前三者构成,其中司法解释尤为重要,侵犯知识产权的入罪标准也主要由前两部司法解释构成。不难看出,我国当前的著作权刑法保护体系中关于入罪标准的规定仍然停留在电子信息时代到来之前,即围绕“复制发行”为核心要件进行规范。4.王迁:《论著作权意义上的“发行”— —兼评两高对《刑法》“复制发行”的两次司法解释》,载《知识产权》2008年第1期,第63页。法释【2004】19号在第五条作出了规定,法释【2007】6号在前者的基础上根据社会经济的发展作出了修改,现行侵犯著作权犯罪的入罪标准如下表所示:5. 法释【2020】10号中关于著作权保护的内容未涉及入罪标准,因不是重点笔者不多赘述。

以营利为目的非法经营数额未经著作权人许可,复制发行作品数量合计其他情节 刑罚违法所得数额较大5万元以上,不满二十五万元五百张(份)以上,不满二千五百张(份)其他严重情节三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金或者单处罚金违法所得数额巨大二十五万元以上二千五百张(份)以上其他特别严重情节三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

以“复制发行”为核心的入罪标准存在着解释上的问题,在法释【2007】6号中将其解释为复制或者发行或者既复制又发行的行为,有学者认为既然我国刑法惩治的侵犯著作权的行为系以营利为目的,那么“发行”即可以被解释为“销售侵权复制品”,而这很明显使得217条与218条所规制的犯罪行为发生了重复,此乃逻辑上之谬误。6.王迁:《论著作权意义上的“发行”— —兼评两高对《刑法》“复制发行”的两次司法解释》,载《知识产权》2008年第1期,第65页。包括上述学者在内的很多人都能理解立法者的用心,即想通过217条规制那些还未来得及销售侵权复制品或只销售了一部分侵权复制品便被抓获的侵权人,但为了达到法律打击范围的全覆盖而不惜牺牲入罪标准内容逻辑上的紊乱,长期来看,是一种饮鸩止渴的做法。因为第217条和第218条所规定适用的刑罚有着较大的差距,尤其是自由刑方面,如果两项罪名的内容长期保持重叠,可能造成刑罚上较大的差错。7.施竹婧:《侵犯著作权罪中“复制发行”的解释困境及其进路》,载《上海法学研究》2021年第12卷,第83页。

(二)现行入罪标准在电子信息时代所面临的挑战

刑法第218条、法释【2004】19号和法释【2007】6号围绕“复制发行”构建了侵犯著作权的入罪门槛,这样的入罪标准本身便存在着逻辑上的纰漏,在进入到了电子信息时代更是显得捉襟见肘,难以应对多元化的侵犯著作权的行为。该入罪标准无法适应当下时代具体表现在以下几个方面:

1.发行复制份数无法适用于基于互联网的侵犯著作权行为

“发行复制份(张)数”无法适用于基于互联网的侵犯著作权行为,在司法实践中存在将网络链接点击次数、网站访问次数等同于“发行复制份(张)数”的做法,效仿传播淫秽信息罪的入罪标准。笔者并不赞同这种做法,首先点击一次载有侵权内容的网站所能给侵权人带来的收益远远小于一份现实的侵权复制品被出售时给侵权人带来的收益,一个载有侵权内容的网站被点击五千次所能带来的广告收益甚至不如倒卖五十本盗版教科书的利润。其次互联网上无效点击的比例远超现实中错误购买的可能性,一次错误点击可能并没有造成对著作权实质的侵害,这与淫秽信息的传播是不一样的,因而直接照搬传播淫秽信息罪的入罪标准也是不恰当的,因为传播淫秽信息罪所保护的法益公共秩序在互联网使用者点击完成的一瞬间有可能就被损害了。

2.非法经营数额的标准无法适应网络侵权的盈利模式

在上文中提到“发行复制份(张)数”无法适用于以电子信息手段侵犯著作权的行为,而另一入罪标准“非法经营数额”同样无法适用。首先非法经营数额既包括侵犯著作权所消耗的成本也包括犯罪分子借此所攫取的利益,而以电子信息手段侵犯著作权的成本基本在规模较小的情形下基本可以忽略不计,尤其是当下云计算的普及更是使得小规模的侵权行为无需承担搭设服务器所花费的巨额成本,因而以电子信息手段侵犯著作权的犯罪行为往往有着较高的利润率,五万元的入罪标准明显过高。其次以电子信息手段侵犯著作权往往通过广告、会员费、赞助费等形式获得利润,而这些利润往往难以被查获。

3.入罪标准同质化严重

如今对著作权的侵犯行为显现出高度分工化的态势,平台、侵权资源提供者分别在一次侵权行为中扮演着不一样的角色。对他们分别适用现行的入罪标准可能任何一个主体都缺乏了某一构成犯罪的要件,例如平台可能辩解称自己出于过失未严格履行对其平台上的内容的审查责任,侵权资源提供者则可能声称自己未能从侵权行为中攫取利益,对其中任何一个主体都难以适用当前的入罪标准。

4.现行的入罪标准与国际脱轨

知识产权保护从来不是单一国家内部所能完成的,需要通过国际间的通力合作来完成。在《太平洋伙伴关系协定》(The Trans-Pacif ic Partnership Agreement,下称“TPP”)中如此规定入罪标准:一是“出于商业利益或财务收益为目的”,即以营利为目的而实施的知识产权侵权行为;二是“虽不以盈利为目的,但会对版权或邻接权持有人在市场的利益产生实质性损害的行为”。TPP中规定的入罪标准明显涵盖面更广,对知识产权人的保护也更加全面,而国内现存的入罪标准基本上认同了非商业盈利性质的侵权行为的合法性。我国虽然不是TPP的成员国,但近年来也积极寻求加入到该组织中去,侵犯著作权犯罪的入罪标准也理应接轨国际。

5.对信息传播权的保护界限不明确

我国出台了《信息网络传播权保护条例》后,出现了大量的滥用避风港规则的情形,但真正被处理、清算的案件却少之又少,在被处理的案件中又因为相关规范的缺位而导致处刑法失当的情形,到最后往往既未能实现对信息传播权的保护,又未能保护著作权人的合法利益。

总而言之,现行的入罪标准同质化现象严重,内容过于简单,无法适应复杂的社会现实,与国内外相关的规范体系严重脱节。习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习中指出“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新”,总书记强调要“建立高效的知识产权综合管理体制”,8.习近平:《全面加强知识产权保护工作激发创新活力推动构建新发展格局》,载《当代党员》2021年第4期,第4页。而高效的知识产权综合管理体制需要刑事保护体系的支撑,刑事保护体系的健全取决于入罪标准的合理、正当,这也正是现行的入罪标准所欠缺的。在信息社会的背景下,要实现入罪标准的合理、正当化,势必要健全当前单一化严重的标准,使其多元化以应对复杂的社会现实,接轨国内外相关的规范体系。

二、侵犯著作权罪入罪标准建构的前提:责任主体类型的新划分

(一)信息时代责任主体类型划分及其根据

现行侵犯著作权犯罪的入罪标准仍然停留在上世纪九十年代的水准,其所惩治的对象仅是未经授权的复制品的生产者和销售者,对侵犯著作权的认识局限于生产销售的传统模式,而如今侵犯著作权的犯罪行为已呈现出高度分工化的态势,一次侵犯著作权的犯罪行为可能由多个行为人共同完成。

如果对于利用传统的HTTP“上传-下载”方式实行的犯罪行为现行的入罪标准还能勉强适用,9.姜涛:《数字经济时代知识产权刑法保护新路径》,载《检察日报》2021年10月11日,第003版。那么在面对以P2P下载的犯罪行为时,现行入罪标准的弊端便展露无遗。例如一次简单的、理想的P2P下载中,资源提供者a将未经授权的复制品Ɑ的全部数据上传到互联网上,并由此生成了一个种子文件亦即“Torrent”,一个互联网用户c、d分别利用种子文件下载到了复制品Ɑ的全部数据,又分别上传复制品Ɑ的全部或者一部份给其他需要下载的用户,10.这里需要注意的是复制品Ɑ的一部分绝不是影片的前半段或者小说的前三章这样的存在,b、c所上传的一半大概率是断断续续的、没有逻辑顺序的碎片,而Torrent链接就像是一块磁铁将这些散布的碎片结合在一起。互联网用户e、f、g、h又分别从c、d处获得了复制品Ɑ的全部数据,又各自上传了全部或者一部分给其他需要下载的用户,以此类推,复制品Ɑ被分散在了世界各处,并且随着人们下载次数的逐渐频繁,一些平台(例如P2P下载器)为吸引流量将P2P链接置于平台之显眼处,更多的互联网使用者根据平台所提供的链接下载到了复制品Ɑ的全部数据,另一些平台甚至将复制品Ɑ的数据下载并上传到自己的服务器中以满足用户的需求(类似于HTTP下载)。

假设该复制品Ɑ的传播次数远远超过5000次,侵犯他人著作权造成的损失巨大,根据现行的以“复制发行”为核心构建的入罪标准,在这一次P2P下载中,试问初始上传者a的行为是否构成犯罪,虽然他最初上传的复制品Ɑ已经被传播了数千乃至上万次,但是在刚才的理想模型中他所上传的复制品Ɑ只被下载了两次。如果初始上传者a的行为不构成犯罪,那么b、c、d、e、f等的行为更加难以构成犯罪,因为他们中很多人甚至都没有提供完整的复制品,他们所上传的部分被下载的次数也难以达到标准。

那么试问提供P2P下载服务的网络服务提供者是否构成犯罪,这样的问题不止在侵犯著作权的网络犯罪中被提出,对传播淫秽信息犯罪的案件中也出现了相似的问题,其中最著名的莫过于“快播案”。在“快播案”中,张明楷教授认为:“快播公司拉拽淫秽视频文件存储在缓存服务器里,并且向用户提供缓存服务器里的淫秽视频文件的行为,则不是中立的帮助行为,而是传播淫秽物品的正犯行为。”11.张明楷:《快播案定罪量刑的简要分析》,载《人民法院报》2016年9月14日,第3版。实际上虽然所有管理P2P下载软件的公司的确是有服务器的,但是这些服务器一般是不用来储存侵权文件、淫秽视频文件的数据的,而是用来联系不同的用户的,数据自始至终都只存在于用户的终端上,运营P2P下载播放软件的公司只是接线员这个人,而不是线,电话公司的接线员通常对于其用户在电话中的信息是处于未知的状态,因而张明楷教授的观点以及与其相似的一审法院的观点都难以适用于纯粹的P2P下载模式。当下的入罪标准对于在P2P类型的下载模式仍然难以有效适用,因为平台自身并没实行“复制发行”的行为。

试问平台将复制品Ɑ的数据下载并上传到自己的服务器中以满足用户的需求的行为是否构成犯罪,答案是肯定的,当前“复制发行”的模式仍然对其适用。同时笔者认为如果网络服务提供者将种子文件有意地、主动地提供或者推荐给其用户,虽然种子文件中不包含未经授权的复制品的任何一个部分,但是种子文件是获得未经授权的复制品的途径,这种情形下网络服务提供者的行为可以等同于提供了复制品Ɑ的数据,网络服务提供者提供深度链接的服务也可以适用上述解释。

由于以电子信息技术侵犯著作权的犯罪行为高度分工,虽然行为主体客观上共同实施了犯罪行为但主观上并没有独立的意思联络,但是如果不依附于传统的共同犯罪评价规则又会导致罪名无法单独适用。于志刚教授认为:“共同犯罪在网络环境下会产生异化,传统的共同犯罪评价规则无法再适用,因此,根据网络共同犯罪自身的特性,将一部分异化的共犯脱离出共犯关系,通过共犯行为正犯化的途径,将一部分共犯加以独立化而设定为独立的新罪,使共犯摆脱对于正犯的定罪量刑的依附关系,应当成为刑事立法应对网络共同犯罪现实挑战的最佳回应方式。”12.于志刚:《论共同犯罪的网络异化》,载《人民论坛》2010年第29期,第68页。虽然于志刚教授所讲的网络犯罪不仅仅局限于侵犯著作权的犯罪行为,但将一些原本认定为中立帮助性质的侵犯著作权行为主犯化,构建以主体类型划分为基础的多元化入罪标准,可以有效弥补当前入罪标准的不足。

主体类型划分首先应当适应绝大多数的侵犯著作权的犯罪模式,其中既应当包括传统的生产-销售模式,也应包含以电子信息技术为手段的新型犯罪模式;其次主体类型的划分应当尽可能的精简,以适应法律高度抽象性的要求;最后不同犯罪主体类型间的界限不一定是绝对的,平台既可以只是单独建立联系的中立主体,也可以在此基础上同时提供资源推荐乃至直接从其服务器上下载的服务,相对的界限可以保证入罪标准在面临复杂现实时的灵活性。

(二)信息时代责任主体的两大新类型

1.网络服务提供者

犯罪主体中首先应当确认的是网络服务提供者作为主体的独立性,网络服务提供者在侵犯著作权的犯罪行为中具有极大的重要性和独特性,一方面其对未经授权的复制品的进一步扩大传播起到了极为关键的作用,另一方面其也有可能没有实施任何主动的侵权行为或对发生于其平台上的侵权行为不知情而可能在现行制度下免于刑事处罚。“网络服务提供者”概念的核心在于由其安全保障义务衍生出来的内容审查义务,违反审查义务的标准可以参照网络侵权中的“知道或者应当知道该侵权行为的存在”。该主体类型的核心特征即在于其初始立场的中立性、合法性和公共性,其所实施的行为即对于内容审查义务的不作为。

而以“复制发行”为核心的入罪标准难以适用于大部分网络服务提供者尤其是P2P下载服务的提供者,非法经营额的概念也在这里变得混淆,因为付费会员中有多少只下载了未经授权的复制品永远无法查明,而这些P2P下载服务提供者就能一直凭借制度的漏洞怠于履行其内容审查的义务,对相关权利人造成了重大损失。据“爱企查”网站的数据表明,国内最大的P2P下载服务提供者深圳市迅雷网络技术有限公司共涉及侵犯作品信息网络传播权纠纷1909起,涉及著作权权属、侵权纠纷505起,共计有立案信息5113条。而深圳市迅雷网络技术有限公司即使背负着如此巨大的风险仍然实现着公司收益总体上的持续增长,其中由下载服务衍生而出的订阅收入、云盘服务收入分别占其总收入的45.23%和35.90%。13.参见爱企查网站〉深圳市迅雷网络技术有限公司〉企业风险详情。https://aiqicha.baidu.com/riskv2/riskindex?pid=310 90250635726&tab=1,最后访问日期:2021年12月1日。相关著作权权利人向这些P2P下载服务的提供者发送请求屏蔽下载链接的通知,而得到的答复往往是一拖再拖,或者是象征性地屏蔽一个链接,又由于缺乏相关的制度约束,诉讼途径往往时间、经济成本过高且胜算不大,而对著作权造成的损失却在此期间进一步扩大。

Requirement Analysis of Intelligent Editing of Academic Journal……………HU Yi(1·83)

2.侵权资源提供者

侵权资源提供者既包括通过现实手段侵犯著作权的复制发行者,也包括通过电子信息技术侵犯著作权的资源(未经授权的复制品)提供者。对于侵权资源提供者而言,应当具备如下两个属性:

一是侵权资源提供者提供的是相对独立的侵权复制品或者能够获得相对独立的侵权复制品的途径。在电子信息时代资源提供者可以通过提供磁力链接、深层链接等获取资源的手段以来间接地提供侵权复制品,事实上提供有效获取侵权复制品的途径的行为从构成上来看无异于直接提供侵权复制品,因而将提供有效获取侵权复制品的途径的行为认定为侵权行为乃至于犯罪行为合情合理,这也是欧美等国乃至我国香港地区的普遍做法。14.参见王迁:《论著作权法中“发行”行为的界定——兼评“全球首宗 BT 刑事犯罪案”》,载《华东政法学院学报》2006年第3期,第57页。

二是其所提供的资源对著作权造成了较大的、已然的损害,排除未然的损害(复制但未发行),这一属性是极其难以衡量的,是应当参照“复制发行份(张)数”兼“非法营业额”的模式,还是参照电信诈骗的发送、点击次数,笔者认为即便存在着无效点击的可能性,以点击、下载、发行次数为主牟利数额为辅依然是较为稳健的标准。一是因为侵权资源提供者的牟利性如今难以确定,即使确定亦难以衡量,据统计在美国境内设置服务器的盗版网站93%以上通过悬挂广告牟利,盗版网站中为用户提供免费服务的更是高达98%;15.宋哲:《盗版网站海盗湾的兴衰史》,湖南师范大学出版社2019版,第73页二是复制单位发行构成犯罪的可能性过小,即使发生其对著作权的侵犯仍处于未然的状态,社会危害性较为轻微,不认定为犯罪也情有可原,可以通过行政处罚、民事赔偿来实现对其侵权行为的惩治,国际条约中的“商业规模”也不包括未然的侵害。

3.网络服务提供者与侵权资源提供者的竟合

网络服务提供者和侵权资源提供者的主体类型是可以相融的,必然存在着两者重合的现象。对于类似的情形,笔者认为,这两种主体类型所实施的行为在实质上是不可以竞合的,理由是:这两个主体类型所实施的行为分别属于两种不相容的类型,网络服务提供者实施的是对内容审查义务的不作为,侵权资源提供者实施的是对著作权的故意侵犯,以作为的形式呈现。由于网络服务提供者需要具备合法性的初始属性,如果其不具备或者已经丧失合法性也就不存在网络服务提供者的身份资格,因而主体类型重合的情形只有一种,亦即网络服务提供者先是未尽到内容审查义务纵容了其用户侵犯著作权的行为,之后故意、主动地实施侵犯他人著作权的行为。对于这种情况,法院应处断为一罪,认为其先前的不作为行为被之后的主动侵权行为所吸收,从而避免数罪并罚所可能带来的诸多问题。

三、网络服务提供者作为责任主体时的入罪标准

(一)网络服务提供者作为责任主体入罪的合理性

有学者认为,在有限的网络侵权规制中积极追究网络服务提供者的正犯责任,这会使得网络服务提供者的责任承担从有限的民事间接侵权变成为刑事正犯责任,导致民事与刑事立法精神相冲突。这种观点源于刑法谦抑性原则,主张限制知识产权刑法保护体系,其认为知识产权其本身为私权属性,不应由公权力过多地介入,过多的介入反而会使信息传播权受到限制。

这种观点认为当下对于网络服务提供者的刑事责任追究已经泛化,损坏了刑法面对私权纠纷时谦抑的属性,限制了信息传播的自由,对著作权等知识产权的救济更多地应该通过民事保护体系对其实现救济。笔者并不赞同这种观点,首先知识产权在当下已经摆脱了单纯的私权属性,而具有一定的公共利益的属性;其次当下的社会环境下,对知识产权尤其是著作权的侵犯日益猖獗,对于著作权加强保护的呼声也日益壮大;国际上也普遍认为网络服务提供者如果严重违反内容审查义务纵容其用户侵犯著作权,可以对网络服务提供者进行刑事制裁,例如美国和欧盟。16.参见张巍:《涉网络犯罪相关行为刑法规制研究》,华东政法大学2014年博士学位论文,第158页。

将网络服务提供者纳入著作权刑法保护体系所规制的范畴并不意味着对信息传播权以及民事保护体系的摒弃或者忽视,相反刑事保护体系的合理性很大程度上取决于信息传播权与著作权刑法保护体系间的衡平以及刑民衔接的正当合理。对于网络服务提供者这一主体类型而言,其入罪标准合理与否主要也就反映在这两个方面的合理、正当。

(二)信息传播权的保障与著作权刑法保护体系间的平衡

首次明确互联网使用者的信息传播权与刑法保护体系间界限的立法实践是美国的《数字著作权法案》,该法案在信息传播权保护方面,采用了“避风港原则”,即当在信息审查方面确有困难的网络服务提供者涉嫌被动地参与到对他人著作权的侵犯中时,其若能对自身的恶意予以证否,并在相关权利人的通知后及时删除侵权信息或者断开相关链接的,其可以不承担相应的刑事责任。17.刘艳红:《无罪的快播与有罪的思维——“快播案”有罪论之反思与批判》,载《政治与法律》2016年第12期,第106页。在我国的《信息网络传播权保护条例》中对该原则的效力予以确认,并且在该条例中采纳了“红旗规则”中的一些内容作为信息传播权保护的例外。“红旗规则”包含两个层面:一是网络服务提供者是否知道具体的被控侵权信息;二是该信息的侵权性是否如此之明显,以至于一个普通理性人能够作出构成侵权的判断。18.刘文杰:《网络服务提供者的安全保障义务》,载《中外法学》2012年第2期,第398页。“红旗规则”在我国的立法中一般被表述为“知道或者应当知道”,广泛应用在对传播淫秽信息、侮辱诽谤等犯罪行为的审理中,并且在相关的司法解释中已经形成了一套已经量化的衡量标准,事实证明这一套量化的衡量标准的确能有效督促网络服务提供者履行其内容审查义务。

但在对网络服务提供者间接侵犯著作权的相关规范体系中,这套量化的衡量标准尚未健全,虽然法院在审理案件的过程中广泛适用“红旗规则”,但是却缺乏一套具体的规范体系的指引。正是因为缺乏明确的规范体系来量化“红旗规则”,才有学者会认为当前对网络服务提供者责任泛化的原因。

但是也应当注意到传播淫秽信息罪、侮辱诽谤罪的量化体系无法直接适用于侵犯著作权的犯罪,毕竟两者在保护法益、危害结果等方面有着显著的区别。并且正如上文所提到的,传播淫秽信息行为所产生的无效点击与侵犯著作权行为所产生的无效点击对法益的损害是不同的。总的来说对网络服务提供者的中立帮助行为造成著作权人损害并构成犯罪的入罪门槛应当更高,其所要求的点击次数应当考虑无效点击的可能性。

(三)刑法保护体系中内容审查义务的边界

网络服务提供者为侵犯著作权的行为无论是承担民事责任抑或是刑事责任,其行为的本质都是对其内容审查义务的违反,但是审查义务的边界究竟在哪里事实上在当下的规范体系内是不明确的。

义务边界的不明确并不是因为相关规范的缺位,而是因为各类规范所制定的标准层次不齐。传统的内容审查义务主要存在于事后救济的“通知-删除”规则中,这也是目前被普遍采取的标准。但是在国家著作权局于2015年10月14日发布的《关于规范网盘服务著作权秩序的通知》中首次规定的二元化审查模式,即要求网络服务提供者不仅在知晓侵权内容后采取删除、屏蔽等措施,在收到权利人通知前也应积极地进行事先审查,预防侵权行为的发生。该通知彻底打破了网络服务提供者构成侵权的传统标准,其在赋予了网络服务提供者以事先审查的义务的同时,也给予了网络服务提供者实行事先审查的权力,之后的许多部委、机构都在“通知”中实质上规定了事前审查的义务,例如网信办发布的《关于规范P2P下载服务的通知》。笔者认为,在著作权刑事保护体系中网络服务提供者无需履行事前审查的义务或者承担违反事前审查义务所导致的刑事责任,原因如下:一是网络服务提供者是否拥有事先审查用户并不打算完全公开的数据的权力并没有明确的上位法的规范,公民的通信秘密是受宪法保护的基本权利;二是事前审查的相关规范极不完善,例如内容审查的标准、用户申诉的权利等;三是事前审查成本过高,以刑事责任强制网络服务提供者对该责任的履行得不偿失,对刑法的谦抑性会造成极大的破坏;四是对著作权的侵犯不同于对他人人格权的侵犯,因为著作权具有一定的财产权的属性,因此侵犯著作权导致的损失是逐渐增加的,而对人格权的侵犯造成的损失一般是呈现出突然、直接的态势。

著作权刑法保护体系所要求网络服务提供者承担的应该只有事后审查的义务,但同时笔者也不认为该义务应仅局限于“通知-删除”规则,笔者认为在著作权刑事保护体系中网络服务提供者所承担的义务应参照“红旗规则”。当某一类公开的数据或者内容明显点击次数偏高,被推送的频率偏高或者对于经常性的侵权行为,网络服务提供者应当在相关权利人通知之前采取相应的措施。19.崔国斌:《论网络服务商版权内容过滤义务》,载《中国法学》2017年第4期,第216页。

(四)民事保护体系与刑事保护体系的衔接

即使笔者认为网络服务提供者应当在一定的情形下承担刑事责任,但民事、行政保护在著作权保护体系中的比重是相当大的。对于网络服务提供者违反内容审查义务,在情节不是比较恶劣的情况下不应当被认定为犯罪。笔者认为在网络服务提供者这个主体类型上,民刑的界限应当以对著作权造成严重侵害为前提,以行为人的主观恶性或者违法所得为具体标准。因此,一方面网络服务提供者基于故意或者重大过失纵容侵犯著作权并造成严重损失的行为应当被认定为犯罪另一方面网络服务提供者凭借第三方上传的侵犯他人著作权的内容获得一定数额的经济利益的也应当被认定为是犯罪。其通过间接侵害著作权所获得的经济利益,应当包括广告收益、会员费收益等,但也应当排除其基于合法合规的内容所获得的会员费用和广告收益。

四、侵权资源提供者作为责任主体时的入罪标准

虽然传统的侵犯著作权犯罪中的主体也可以被纳入到侵权资源提供者的范畴内,但是本文是在电子信息时代的背景下进行叙述的,故关于传统的侵犯著作权犯罪不过多赘述。而互联网背景下的侵权资源提供者一般分为两类,一类是独立进行资源传播的个体,另一类则是依附于网络服务提供者提供未经授权的复制品或者获得其的途径的侵权资源提供者。

其中依附于网络服务提供者的侵权资源提供者由于其规模难以发展到构成犯罪的地步,往往被网络服务提供者删除、下架、屏蔽或者经由相关权利人通知网络服务提供者采取相应措施。

独立的侵权资源提供者往往拥有属于自己的网站乃至服务器,对其犯罪模式往往与传统的侵犯著作权犯罪没有太大差别,甚至可以适用“复制发行份(张)数”和“非法营业额”的入罪标准。另外网络服务提供者如果主动提供未经授权的复制品或者能够获取复制品的途径,那么其也就成为了这一类独立的侵权资源提供者。

2021年11月22日,上海市第三中级人民法院公开开庭审理了上海市人民检察院第三分院提起公诉的被告人梁永平涉嫌犯侵犯著作权罪一案,并当庭作出一审判决,以侵犯著作权罪判处被告人梁永平有期徒刑三年六个月,并处罚金,没收违法所得。自2018年起,被告人成立多家公司,雇佣多人经营“人人影视字幕组”网站及其客户端并提供未经授权的影视作品的在线观看和下载服务。期间,被告人以接受“捐赠”的名义通过涉案网站及客户端收取会员费,指使他人对外招揽广告并收取广告费用或对外销售拷贝有未授权影视作品的移动硬盘。自案发,其上传未授权影视作品32824部,发展会员683万,非法经营额总计1200万元。20.《上海三中院开庭审理被告人梁永平侵犯著作权罪案并作出一审宣判》,载“上海市第三中院”公众号,https://mp.weixin.qq.com/s/cTWMTAIYoAUT9MEfHtyiBA,最后访问日期:2021年12月1日。

“人人影视字幕组”一案中的行为主体即属于典型的独立侵权资源提供者,其设有独立的服务器、网站乃至应用程序,从行为性质上来看与以传统方式侵犯著作权的犯罪分子并无太大差别,在行为进行认定上并无太大困难。但值得关注的是,无论是公诉机关的起诉书还是法院最终的判决,都没有以“复制发行”作为入罪依据,而是采用了非法经营额,这恰恰从一个侧面反映了以“复制发行”为核心的入罪标准已经难以适应基于电子信息技术的侵犯著作权犯罪。“人人影视字幕组”主要通过在线播放、P2P下载链接、云盘服务来传播其未经授权的影视作品,其中由于云存储服务的提供者属于正式登记备案过的网络服务提供者,其有能力也愿意向法院提供相关下载记录,而问题在于通过下载链接复制发行的次数是无法查明的。一方面P2P下载本身就是难以追踪、记录的,另一方面众多正如上文所述,国内的P2P下载器服务提供者往往因为相关制度的不完善而怠于履行相关内容审查义务,侵权资源提供者也借此来传播未经授权的复制品,至此一个互相推诿罪责的侵犯著作权犯罪的闭环形成了,入罪标准的单一化导致只有灰色产业中体量太过庞大以至于无法忽视的主体才会被制裁。

“人人影视字幕组”倒了,仍然有许多小规模侵犯著作权的独立侵权资源提供者存在,这些主体无论是发行量亦或是非法经营额都难以达到构成犯罪的标准。对这一类主体中造成权利人重大损失的,仍然应当被认定为犯罪,由于以“复制发行”为核心的入罪标准在互联网环境下难以适用,非法经营额所囊括的类型应当被进一步扩充,广告收入、订阅收入等都应被计入“非法经营额”。

合理的入罪标准一方面有助于相关司法机关有效、公正地辨别出构成犯罪的侵犯著作权的行为,在维护了刑法谦抑性的同时有效保证侵犯著作权的犯罪行为受到惩治;另一方面也有助于著作权权利人运用刑事、民事、行政的多重手段保护自己的权利;此外对于法官而言,合理的入罪标准也有助于其甄别犯罪行为和正确适用法条。毫无疑问,随着电子信息技术的进一步发展,侵犯著作权的形式、方法将更加复杂、隐蔽和高效。为有效解决和应对著作权保护在当下和未来所遇到的诸多挑战,清晰而又行之有效的入罪标准将是构建合理正当的著作权刑法保护体系的关键。