技术驱动背景下智慧图书馆建设研究

2022-02-23韩雪

韩 雪

(大庆市图书馆,黑龙江 大庆 163318)

随着社会信息化进程日益加快,5G、大数据、云计算等技术飞速发展,新一轮的科技革命和产业变革正在加速拓展[1]。信息技术在为图书馆事业发展注入新动能的同时也带来了巨大的挑战,一些图书馆已经通过“智能”的方法来应对前所未有的数据增长和技术变革,这些利用新技术改善服务方式的图书馆通常被称为“智慧图书馆”[2]。

一、智慧图书馆的概念

智慧图书馆(Smart Library)又名智能图书馆,是在2003年由芬兰奥卢大学图书馆所提出,他们将智慧图书馆定义为一种基于位置感知的移动图书馆,使图书馆的图书与资源能够不受空间限制被感知,为读者提供基于地图的指导服务。此后,随着物联网、人工智能、信息等技术的发展与广泛应用,关于智慧图书馆的探究也在不断的深入,智慧图书馆的理论内涵不断地丰富、完善。在中国,对于智慧图书馆的概念有多种定义方式,有研究人员将智慧图书馆定义为集技术、资源、服务、馆员、读者为一体,能够实现智慧服务与管理的新一代图书馆[3]。也有研究人员认为智慧图书馆是借助新一代信息技术,将多样化的数据进行收集、存储和管理,为用户提供不受空间限制的信息服务[4]。无论从何种角度来定义智慧图书馆,有一点可以明确:智慧图书馆是一种集多种要素于一体,各要素间相互关联、深度协调且彼此促进的生态系统。

二、智慧图书馆的基本要素

在图书馆发展的进程中,经历了传统图书馆、数字图书馆、自动化图书馆、智能图书馆四个演变阶段[5]。各类型的图书馆不是一味的淘汰,而是在原有的基础上进行转型、升级,他们有着各自的形式与特点,既相互联系又相互补充。智能图书馆最大的特点就是“智慧化”,其智慧化主要体现在服务、环境、管理、馆员四个层面上,其中服务是外在表现,环境是物理基础,管理是内在要求,馆员是核心动力。

1.智慧的服务

作为市民的信息情报中心,图书馆的所有活动都是围绕“用户”进行的,最终目标都是为用户提供服务,这些服务既包括信息资源的搜集、加工与处理,文献借阅、宣传辅导、信息咨询等基础服务,也包括智能推荐、知识服务、决策支持等个性化的服务[6]。建设智能图书馆的主要目的是利用智能技术提供以用户需求为导向的服务,在智能技术的帮助下,充分挖掘用户需求、习惯、爱好等行为信息,实现用户服务的自动化、数字化和个性化,打破图书馆服务的时间与空间限制,进一步提升图书馆服务质量与用户体验。

2.智慧的环境

智能环境这一概念是1999年由欧洲研究团体ISTAG提出的,其目的是在智能终端设备和环境之间建立共生关系,通过构建一个统一平台将各种设备无缝连接,使设备间相互协作,人机和环境相互协调、统一[7]。构建智慧公共图书馆的最终目标是对图书馆的内部活动进行智能化管理,要想实现图书馆管理的智慧化首先就要利用智能技术创造一个智能环境,实时对图书馆的设备、人员、资源、活动等要素进行监测,根据不同的需求进行智慧化的响应,以实现高效、可持续的管理。

3.智慧的管理

智慧管理是指利用智能技术完成图书馆活动的组织、规划、协调和控制等工作,图书馆提供的所有服务都是在图书馆智慧化管理的基础上开展的,它涉及资源、空间、设备、安防、人员等多方面管理,是智慧图书馆正常运行的保障[8]。通过智慧化管理,对外,能够为用户搭建便捷的资源服务平台,简化服务流程、提高服务质量;对内,能够对馆内资源、设备进行合理分配、调度与实时监控,降低能源消耗和安全风险隐患,提高工作效率与安全防控水平。图书馆的智慧化管理能够为图书馆服务提供强有力的支撑,提高服务品质和服务效率,实现资源价值的最大化。

4.智慧的馆员

Koehler曾在2004年提出:无论书籍和图书馆如何定义,它所提供的所有信息最终都是以某种方式为人类消费而设计的,而图书馆员在图书馆中扮演的主要角色之一是“守护者”和“屏障”[9]。Johnson也在2012年指出:除了“聪明”员工,没有人可以开发“聪明图书馆”[10]。由此可见,馆员在图书馆的事业发展中起着至关重要的作用。智慧的馆员能够弥补纯技术图书馆的人文精神缺失,实现图书馆真正意义上的“智慧”服务,馆员的服务能力直接影响着图书馆的服务效果与质量,他们是智慧图书馆的长远发展的基础。

三、智慧图书馆的建设目标

1.图书馆平台与系统的全融合

在技术驱动背景下,用户对图书馆的实时服务和管理提出了更高的期望与要求。图书馆应拓展服务系统平台,开发包括PC客户端、移动APP、智能设备等多种智能终端系统,通过各种智能终端设备采集用户的数据与信息,用于读者服务。为了确保读者服务的一体化,需要实现所有使用场景的全融合,以保证信息的统一、用户体验感的增强,这也体现了智慧图书馆以融合为发展的主要要求。

2.图书馆服务的全智能

图书馆智慧服务是在无限数据的场景下,将各种数字资源经过知识组织、加工、推荐、管理等环节转化为知识,为读者提供服务。从技术角度讲,图书馆智慧服务是在信息技术应用到一定的广度与深度的情况下,通过一系列技术手段的综合应用,收集的数据信息,并通过数据挖掘、知识管理、推荐计算等方式,为读者提供高质量、个性化的知识服务。内容+服务的知识服务模式是图书馆智慧服务的发展方向,依托技术实现知识利用的全智能既是构建智慧图书馆的基本要求,也是图书馆构建知识性服务业态的必然选择。

3.用户需求的全面覆盖

用户需求一直是图书馆服务的出发点和落脚点,用户需求决定了图书馆事业的发展方向。因而,在建设智慧图书馆时应将工作重点放在满足用户现实需求与挖掘用户潜在需求上,通过用户需求促进图书馆的转型与发展。智慧图书馆应充分利用用户画像技术等技术,充分了解、挖掘不同读者群体需求,进而不断优化图书馆分层服务。同时,注重普惠性服务到特色化服务的转化,逐步推进从大众化服务到个性化服务、从馆内服务到馆外服务、主题特色服务等服务方向,实现各类群体服务的全覆盖。

4.图书馆业务管理的全优化

在图书馆的发展过程中,始终注重服务效能与品质的提升,从服务的模式到服务的手段再到服务的途径,一直将用户的需求作为指引,不断地转型、创新与提升。在技术驱动的背景下,图书馆也应积极转变管理理念、管理文化,探索管理方式,不断优化业务管理,推动图书馆工作的协调发展。一方面,充分利用科学技术实时挖掘用户需求,满足读者显性、隐性、碎片化、多粒度、多维度、多内容的需求;探索新业务的开发与利用,不断提升业务水平和业务能力;另一方面,充分挖掘馆员的业务专长,分配岗位,不断提升馆员的价值认同;建立健全的用户满意度评估与反馈机制,不断推进服务、业务、管理的优化与提升。

5.图书馆数据的全利用

大数据技术实现了大批量的数据处理和数据价值的充分挖掘,将其应用到图书馆建设中能够进一步丰富智慧服务的内涵,加快图书馆信息化、知识化、智慧化的转变进程。图书馆应在云计算、大数据等技术体系的支撑下,将信息生态链的发展理念应用到图书馆的服务、管理、业务等工作流程中,构建涵盖设施、资源、服务等多层级的智慧信息服务体系,将用户、资源、空间、业务等图书馆大数据进行统一的收集、整理、存储与利用,进而实现数据驱动的资源采购、空间管理、个性推荐等智慧应用服务,通过建设多维互联的图书馆信息系统,进一步推进图书馆智慧服务体系和管理体系的构建。

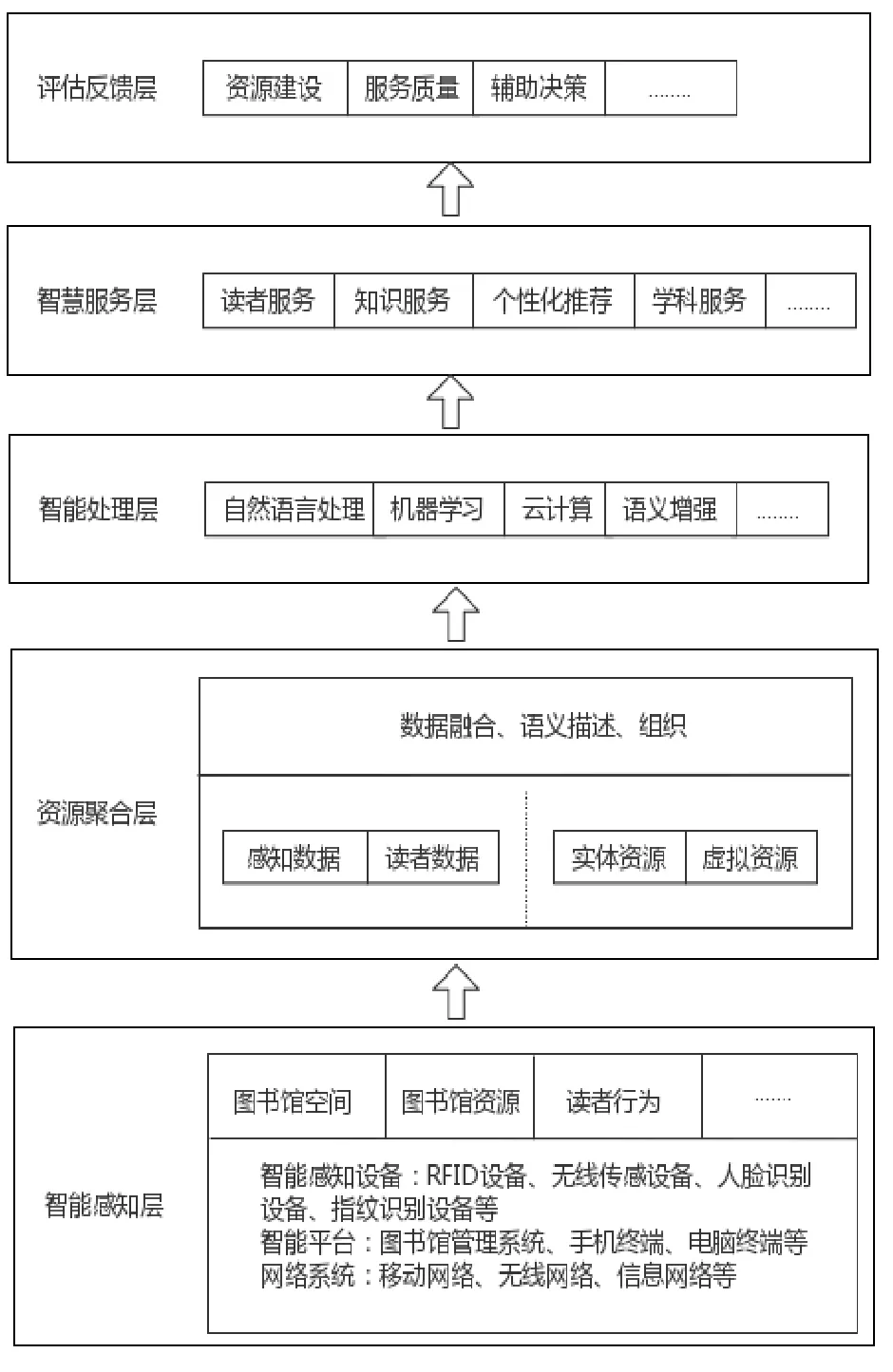

四、智慧图书馆的体系架构设计

国内许多读者对智慧图书馆的框架模型进行了探讨,笔者结合众多学者的研究成果从顶层探讨智慧图书馆的构建方式,借鉴网络体系架构模型对智慧图书馆的体系架构进行了细化。本文将智慧图书馆划分成五个层级,包括智能感知层、资源聚合层、智能处理层、智能服务层和智能反馈层,具体构建方式及层级关系详见图1。

图1 智慧图书馆体系架构设计

1.智能感知层

智能感知层是智慧图书馆体系架构的第一个层级,它由智能感知设备、智能移动终端、定位系统等智能感知、识别设备组成,通过这些设备实时监测图书馆的环境、资源、读者行为等图书馆场景、活动的变化,使得智慧图书馆具备感知能力。智能感知层也可以称为数据采集层,通过智能感知设备实时识别、收集各种载体信息,包括轨迹、位置、环境等物理空间信息,用户基本资料、行为习惯、研究专业、指纹、人像等用户信息,以及资源位置、借还状态等资源信息,收集信息后将其量化为数据后进行数字化存储,它为图书馆的智慧管理和智慧服务提供了坚实的基础,是智慧图书馆的数据中心。

2.资源聚合层

资源聚合层是将图书馆的所有数据,包括感知数据、用户数据、馆藏数据、业务数据等,通过技术手段进行格式化、语义描述、数据融合等深度加工,聚合后的数据规整有序、关系清晰、联系紧密、语义交互性强,其处理过程主要包括以下四个步骤:首先,数据的标准化处理。将数据按照类型、格式等进行分类、整理,按照统一的规范标准对元数据进行标准化处理,将多源异构的数据转换成格式统一的数据。其次,数据语义描述。将整理后的数据利用语义网等技术进行语义、特征等精细化标引,深层次地揭示数据的内容与特征。再次,数据融合。将标注后的感知、用户、馆藏资源等数据按照统一的标准规范进行融合,构建用户画像库、场景库、知识库等数据库,为预测用户需求提供保障。最后,数据更新。充分利用互联网的即时性与互动性,实时监测资源、空间、行为等数据的变化,及时将更新、调整的数据同步到数据库,不断丰富、完善数据库的内容。

3.智能处理层

智能处理层是图书馆实现智能服务的核心,其主要任务是通过机器学习、大数据、智能计算、自然语言处理等智能技术的应用,实现图书馆资源、服务、管理等方面的智能化处理。(1)资源价值的深度挖掘和智能化处理。一方面,借助大数据等技术多粒度、多维度地组织资源,实现资源揭示的多样化。另一方面,对数据融合后的数据进行挖掘分析,构建图书馆资源的知识图谱,使图书馆资源知识化、专题化、可视化,最终构建内容关联、多维度、多层次、多粒度的馆藏资源体系。(2)用户需求的精准分析和深度挖掘。梳理图书馆业务流程的关键节点,利用机器学习、自然语言处理等智能技术进行训练、学习,实现用户需求的分类、解读,对用户需求进行精准分析,提高智能处理的精准度。同时,通过数据挖掘技术对用户画像库、场景库、资源库等数据库进行挖掘分析,分析用户的行为特点与兴趣爱好,挖掘用户不同维度、层次的服务需求,以实现针对不同用户需求的精准预测。(3)图书馆空间、资源、业务的整合和集群管理。一方面,通过对智能感知层实时监测和传输的数据进行学习、分析,根据馆内环境、空间等数据的变化,智能化调节室内环境、空间使用等,实现图书馆空间、环境、设备的智能化管理。另一方面,通过大数据、数据挖掘、机器学习等技术,实现馆内资源和业务的智能化管理,包括智能分类、智能排架、智能盘点等。

4.智能服务层

智能服务层是图书馆提供智慧服务的接口,承担着图书馆的各项服务功能,所提供的服务不仅要根据用户输入及时反馈用户需求,还需要依据智能处理层挖掘的用户潜在需求,结合服务场景预测用户需求,主动为用户提供个性化的定制服务,见图1。智慧服务层提供的服务主要包括以下几个方面:(1)智能设备服务。智能设备服务是依托图书馆智能设备实现的,如自助借还机、触摸一体机、智能机器人、AR设备、VR设备、人脸识别设备等,通过这些智能设备实现读者服务的自助化、便捷化。(2)知识服务。知识服务是依托各图书馆深入开展知识内容建设,建立全网知识内容集中仓储系统,实现知识资源的全链条贯通,进而为用户提供多层次、体系化、泛在化的知识服务。(3)空间服务。空间服务是通过打造学习、文化、情境、体验等多样的特色空间,将用户服务与空间服务深度融合,实现图书馆服务与资源的协作、共享,充分实现图书馆物理空间的价值。(4)个性化推荐服务。个性化推荐服务是依据用户的基本信息、个性设置、行为记录、兴趣图谱等信息,为用户提供文献推荐、信息咨询、资讯提醒等主动信息推送服务,以满足读者对资源的多样化需求,提高资源的利用率。(5)学科服务。学科服务是一种特殊的个性化服务,其服务对象主要是学生、教师、学者等,通过对用户的研究层次、专业方向等信息数据的挖掘,为用户提供学科类的信息资讯、咨询、专题知识库等服务。

5.评估反馈层

评估反馈层是指通过对图书馆大数据的对比分析,实现图书馆的质量管理与日常评价,进而推动图书馆资源建设、服务质量、辅助决策等方面的优化。评估反馈层能够反映图书馆的服务成效,也是图书馆价值观的具体体现。(1)资源建设方面。通过对用户行为、属性等用户数据库的学习、挖掘,得出用户偏好,结合馆藏数据、资源评价、采购预算等,制定权重资源采购模型,为图书馆资源建设提供科学的决策依据。(2)服务质量方面。依托社交网络,打造用户间、用户与馆员间的交流平台,实现图书馆用户、馆员的充分交流,通过对交流数据的对比分析,充分挖掘用户间、用户馆员间的关系,准确把握用户需求的新变化及图书馆的服务质量、管理、业务等方面的满意度和评价情况,不断提升服务质量、业务水平和管理能力提升。(3)辅助决策方面。聚焦研究热点,利用大数据、知识图谱、智能计算等技术,对热点研究领域的政策、文献、资讯等信息、数据开展知识关联,构建热点领域的专题知识库,为党政机关、企事业单位、机构、科研学者等提供决策支持。

五、结语

智能技术的飞速发展,为图书馆的转型升级提供了技术支撑,各图书馆应用可持续发展的战略目光引领图书馆的建设工作,对图书馆的智慧化转型进行重新审视,在推进智慧图书馆建设的进程中,积极探索提升图书馆智慧服务水平和质量的路径与方法,升级服务理念,丰富服务内容,完善服务种类,充分发挥智能技术、智慧馆员和智慧空间的优势,建设具有本馆特色的智慧服务、管理体系,推进智慧图书馆的建设与创新发展。