语言变异视角下新媒体流行语的探究

——以《咬文嚼字》2016-2020年度“十大流行语”为例

2022-02-23逯国利常淼婷

逯国利 常淼婷

(北方民族大学文学与新闻传播学院 宁夏 银川 750021)

流行语是社会生活的记录者,是时代风貌的见证者,客观反映了社会变革与时代变迁各个阶段的真实情况。如今已进入新媒体时代,微博、微信、抖音等新媒体平台刷新了人类的交际模式,对人们的语言生活产生了不可估量的影响,可以说新媒体以其开放自由、实时高效的特点为流行语的语言变异提供了充分的条件。

学界对流行语的研究覆盖面较广,对其形式意义、传播机制、翻译策略等方方面面的研究均有涉猎,或是分析其与时代变迁的关系,或是阐述其在一定时间范围内的变化趋势,或是针对某一个或几个流行语进行深入挖掘,或是研判其对青年的思想、价值观等方面的影响,等等。从语言变异的角度研究也已有之,但多是分析变异的形式及认知机制,且资料覆盖的时间较早。

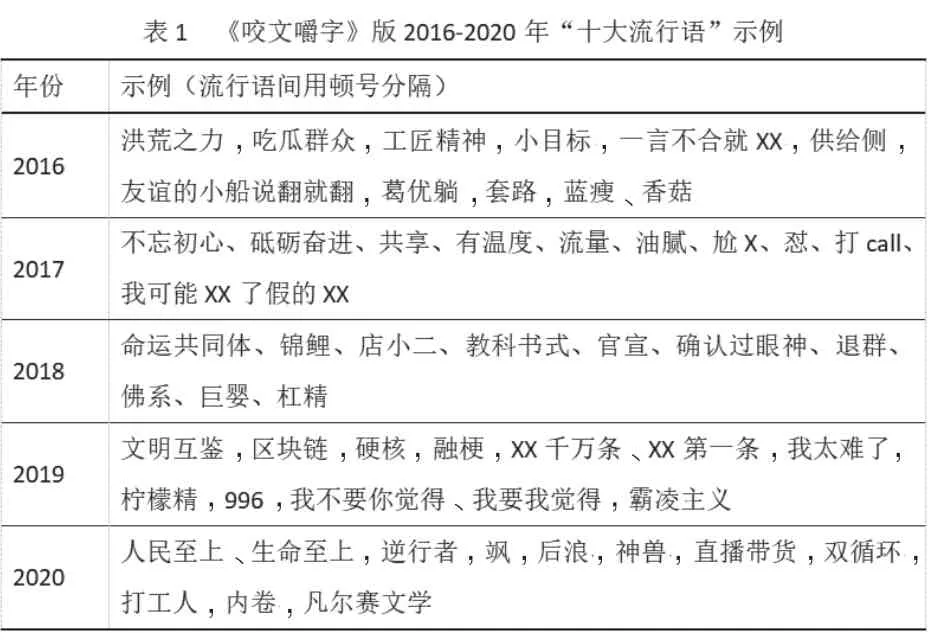

本文以2016-2020年《咬文嚼字》编辑部发布的年度“十大流行语”(见表1)为例,从语言变异的视角剖析新媒体时代的流行语,探讨其变异的基本形式、动因及引起变异的社会心态。

?

一、语言变异理论

语言的一个基本特性就是“变异性”。语言变异研究是从20世纪60年代以来逐步发展形成的社会语言学研究领域。美国语言学家拉波夫关于纽约英语的变异研究,被称作是语言变异研究的开山之作。所谓语言变异,是指语言在运用过程中由于受到语言内外各种因素的影响而出现的变化情况,语言系统中出现的新质要素以及偏离或违反了原语言系统规则的各种现象都是语言变异。[1]

二、流行语变异的基本形式

英国语言学家利奇将语言变异分为八种表现形式,即语音变异、词汇变异、语法变异、语义变异、语符变异、方言变异、语域变异和历史时代变异。[2]结合流行语的特征,笔者拟从语音、语义、语法三个层面分析流行语变异的基本形式。

(一)语音变异

流行语中的语音变异主要是通过“谐音”这一修辞手段的使用而实现的。所谓“谐音”,是在汉字中选取发音相同或相近的文字替代原本的文字。比如“蓝瘦,香菇”,是“难受,想哭”受广西方言影响后所形成的谐音,其分别将n、l与g、k混淆。从发音部位来看,n、l都是舌尖中音,g、k都是舌面后音。这一流行语源于一位广西小哥的失恋视频,在他所处地域的方言中,这两对声母的发音不分,因此其普通话受当地方言的影响,“难受,想哭”的发音变成了近似的“蓝瘦,香菇”。在国家语言资源监测与研究中心发布的“2020年度十大网络用语”中,流行语“集美”亦是语音变异的产物。“集美”,是“姐妹”的谐音,由于受到其最初发音者自身的口音影响,发音时韵母/ie/的韵尾脱落变成/i/,听感上从“姐妹”变成“集美”,后引申出集中美好之意。

(二)语义变异

语义变异指词汇原本的符号形式和指称的事物内涵之间的关系发生变化,符号形式被赋予新的指称含义。流行语中的语义变异可大致分为词义的扩大和词义的转移两类。

1.词义的扩大

新的指称含义在原含义的基础上扩大概念外延,即为词义的扩大。比如“工匠精神”一词,原指以手工技能为生的工人对制品的生产过程、细节等各个方面都精益求精、追求极致的理念,2016年李克强总理提出鼓励、培育“工匠精神”,此后该词迅速流行起来,其使用范围也进一步扩展,不再局限于手工业,所有行业和个人追求尽善尽美、力保精益求精的精神,一概皆可称为“工匠精神”。再如“打工人”,本指从事体力劳动的人,多用于代指外来务工人员,2020年网友自制的一则短视频使“打工人”一词火爆网络,在流传过程中指称对象逐渐多元化,现已成为所有劳动者的统称。

2.词义的转移

词义的转移,是指词汇原本的符号形式转而表示另一类事物对象,如“神兽”,原指中国古代民间神话传说中的动物,2020年上半年受疫情影响,全国中小学学生在家上网课,孩子们可爱却调皮,家长们与之斗智斗勇,犹如与“神兽”相斗,之后“神兽”便用来代指疫情期间居家上网课的孩子们。再如“店小二”,本指旧时茶馆、酒肆、旅店等处负责接待顾客的伙计,“店小二”态度热情、服务周到,地方领导人提倡政府部门和领导干部要发扬“店小二”精神,做好服务企业、基层的工作,因而“店小二”一词再度流行起来,借指在推动经济发展方面有所作为、尽心尽力做好对企业、基层的服务工作的政府部门及领导干部。

(三)语法变异

流行语的语法变异主要体现在词性的转变和独立构式的形成上。

1.词性的转变

汉语是孤立语,没有丰富的形态变化,因此词性的转变只能通过语境或搭配关系来体现,比如“飒”,原是拟声词,用以描写风声,2020年疫情期间,奋战在抗疫一线的医务人员中女性占据大半,网友们赞其“真飒!”“又美又飒!”,之后“飒”在网络上广为传播,因此现在流行的“飒”,是拟声词活用作形容词,形容帅气利落、潇洒清爽的样子,多用于女性。再如“葛优躺”,“躺”本是动词,2016年一张演员葛优多年前的剧照走红,照片中葛优肢体绵软地瘫坐在沙发上,网友将这样的姿势称为“葛优躺”,在这一流行语中“躺”由动词活用作名词,“葛优躺”成为指代懒散坐姿的专有名词。

2.独立构式的形成

语法结构的变异会催生一些不合常规的句式,这些句式经过规则的类推与泛化后逐渐形成独立的构式,具有丰富的能产性,以“我可能××了假的××”为例,这个构式源于2017年网上一组调侃考试成绩不理想的表情包,“假”与“真”相对,本用于形容虚构的、捏造的,这里指后效、结果与期待值不符等,如“我可能睡了假觉”“我可能结了假婚“等。再如“××千万条,××第一条”,提取自2019年某电影中的一条安全提示语“道路千万条,安全第一条”,影片上映后引起网友热议,进而衍生出这一构式,网友造句“减肥千万条,自律第一条”“恋爱千万条,真心第一条”等。

三、流行语变异的动因分析

(一)语言动因:隐喻及类推机制

流行语发生变异后,人们能够轻易地理解、接受并应用到个人交际中,究其原因主要是变异思维——隐喻和类推机制符合人类的认知方式。

隐喻是一种语言现象,同时也是人类认识客观世界的一种手段。当出现新事物、新现象之时,人们并不是随意新造个词语来进行标识,而是将其与某个有相似之处的已知概念联系起来,然后用这一概念或相关组合概念表示新事物、新现象。隐喻是基于事物的相似性,由一个认知域投射到另一个认知域。比如“锦鲤”,本指一种高档观赏鱼,其寿命极长且多被富人饲养,因而具有吉祥的寓意,2018年支付宝开展奖品丰厚的“中国锦鲤”抽奖活动,使“锦鲤”成为“好运”的象征,之后“锦鲤”就被用来指称运气特别好的人。再如“油腻”,原指“含油过多”,2017年一条谈“中年男性去油腻步骤”的微博使“油腻”一词引爆网络,现用来形容某人不清爽、不体面、不优雅。

用SPSS 18.0统计软件处理数据。所有数据以均数±标准差(±s)表示,组间两两比较用LSD-t检验,多组间比较采用单因素方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

类推,指以语言中某些词和形式为标准,使另一些词和形式向它们看齐,从而构成新的词或新的形式(冯志伟,1999)。比如“×精”,表示“……的人”,2018年流行的“杠精”指喜欢抬杠的人,2019年流行的“柠檬精”指羡慕他人的人。再如“尬×”,“尬”本是双声连绵词“尴尬”中的构词音节,不单用,这一构式最早的词语形式是“尬舞”,源自台湾,意为“舞蹈比拼”,进入内地后,网友沿用了这一构式,但仍将“尬”解释为“尴尬”,而后出现“尬评、尬笑、尬场”等词。

(二)社会动因:政治、经济、文化等因素的影响

语言与社会相互影响、相互依存,流行语作为社会舆情和现实变化的实时信号,必然会紧跟时代发展,从政治、经济、文化等各个方面体现时代特征。2016年的“供给侧、工匠精神”,2017年的“不忘初心、砥砺奋进”及“共享”经济,2018年的“命运共同体”,2019年的“文明互鉴、区块链”,2020年的“双循环”,这些流行语折射出中国政府在维护政治稳定、促进经济发展、提升文化自信等方面所作出的巨大努力,彰显了新时代中国特色社会主义建设的伟大进程。中国是一个开放包容的国家,鼓励“文明互鉴”,流行语中不乏来自多元文化的浸染痕迹,如译自英语的“内卷、硬核”,源于日本的“佛系、打call”等。

2020年新冠疫情的暴发给人民群众的生命安全和身体健康带来了严重威胁,全国人民紧密团结在一起,积极投入到史无前例的抗疫斗争中。习近平总书记强调“人民至上,生命至上”,广大医务工作者、疾控工作人员、人民解放军指战员、科技工作者、社区工作者、公安民警等“逆行者”迎难而上,同时间赛跑,与病魔较量,其中又美又“飒”的女性撑起了抗疫的大半边天,一群“后浪”承担起了历史所赋予的责任和使命。受疫情影响,全国中小学延期开学,家长与在家上网课的“神兽”们斗智斗勇;商家实体店顾客大幅减少,库存积压商品滞销,“直播带货”的方式有效解决了这一问题。2020年的流行语紧贴现实,反映了这一年最真实的社会变化。

(三)媒介动因:新媒体的迅猛发展

据最新的报告数据显示,中国网民的数量连续上涨,互联网的普及率逐年攀升,2020年底已有超过七成的国人使用互联网。在这一大背景下,新媒体的发展规模逐渐壮大,发展形势一片大好。在科技与信息技术的支持下,新媒体的广泛应用与迅猛发展改变了曾经多种媒介“各自为阵”的局面,促使其走向融合,消除了空间上的距离感,模糊了信息发布者与接收者之间的界限。得益于新媒体,传播主体可以是任何人,信息内容极其丰富,形式多样,发布无时间限制,交互性极强。新媒体平台是流行语在逐步广为人知的进程中不可或缺的一席温床,同时强有力地助推着流行语的变异。

四、流行语变异的社会心态分析

社会心态是指一段时间内弥散在整个社会或某一社会群体类别中的宏观社会心境状态,是社会范围内形成的情绪基调、认知共识和价值取向的总和(杨宜音,2006)。现阶段,人们的社会心态以社会主义核心价值观为导向,总体呈现出积极健康、蓬勃向上的态势,但随着国家的繁荣发展,人们对美好生活的需求日益增长,个人价值取向日趋多元,不可避免地会产生出一些纷然杂陈的社会心态。而在当今这个民众个体为主导性传播者的新媒体时代,人们不自觉地会将这些心态带入到交际中,进而影响到流行语的变异。

(一)期盼、正能量的心态

祖国的日益强大加深了人民的民族自豪感,人们对国家发展充满信心,同时内心充斥着最美好的祝福,最深沉的期盼。2018年的“中国锦鲤”抽奖活动使“锦鲤”成为了“好运”的象征,好运会增加人们的开心值、加深人们的幸福感,人们对好运的渴求正是一种对幸福生活的憧憬与向往。2017年中国共产党上海市第十一次代表大会报告中提到,“城市始终是有温度的”,用“有温度”来形容城市,瞬间消融了都市的冰冷与陌生感,拉近了人与城市的距离,因而这一流行语很快为人们所传扬,从中不难感受到,人们希望在城市化建设中可以增添一些温润而合乎人性的元素,这亦是一种对美好生活的期盼。

(二)戏谑、无奈的心态

新媒体的实时高效打破了信息传播在时间、空间上的限制,一些颇受争议的话语或社会事件往往会引起民众的积极讨论,并亮明个人态度,表达主观看法。2016年“小目标”一词引爆网络,其源于万达集团董事长王健林对个人规划的阐述——想成为世界首富可以先给自己定一个能达到的小目标,比如先挣1个亿,基于其个人条件并从他本人的立场上看,这的确是“小目标”,但这对多数工薪阶层的群众而言却是个一辈子都无法达到的巨额数字,之后人们以戏谑的方式制定各式各样的“小目标”,因而“小目标”开始流行起来。2018年一些令人悲痛的事件的接连发生与曝光,引发了人们对“巨婴”现象的激烈讨论与深度思考,作为成年人,心理宛若婴儿,缺乏规则意识和道德意识,人们对“巨婴”饱含无奈。

(三)压力、消极遁世的心态

现代社会的生活节奏越来越快,人们渴望证明自我价值,拼命努力,却不知不觉在学习、工作、家庭、婚姻等多个方面积压了许多负面情绪,从而引发焦虑,越焦虑压力越大,因此偶尔会产生一些消极遁世的心态。2016年的“葛优躺”、2018年的“佛系”、2019年的“我太难了”,可以说这些流行词都是这种消极遁世心态的产物。表面上看,这些词表达了人们对现实生活的妥协,然而深究其内核,可以感受到人们是在以一种调侃的方式宣泄情绪,进而达到自我和解、自我保护的目的。

结语

得益于新媒体的应用与快速发展,流行语已成为能够最直观地反映出一定时期内社会舆情和现实变化的实时信号。本文以2016-2020年《咬文嚼字》编辑部发布的年度“十大流行语”为例,从语言变异的视角对新媒体时代的流行语进行深入研究,分析其变异的基本形式、动因及引起变异的社会心态。研究发现,流行语变异的基本形式主要包括语音变异、语义变异和语法变异。流行语发生语言变异离不开语言内部隐喻及类推机制的影响,还有政治、经济、文化等多重因素的社会影响,以及区别于传统媒介的新媒体的迅猛发展。此外,语言是一种社会现象,人们纷繁的社会心态,如对美好生活的期待、向往,对现实事件的戏谑、无奈,以及某些消极遁世心态等亦会影响流行语的变异。■