海城市日光温室蔬菜产业现状研究与对策

2022-02-23邹春蕾王秀雪刘爱群

辛 彬,邹春蕾,王秀雪,张 曦,刘爱群

(辽宁省农业科学院蔬菜研究所,辽宁沈阳 110161)

辽宁省从 2008 年开始,通过政策推动,大力发展设施蔬菜产业。2011 年,全省设施蔬菜实现了跨越式发展,2015 年辽宁日光温室面积位居全国第一,为全省经济社会发展做出了巨大贡献。随着我国农业发展进入加快转型升级的新阶段,蔬菜产业也面临着许多新挑战,市场需求不断升级和产业发展不平衡、不充分的矛盾日益凸显[1]。海城市作为全国日光温室蔬菜种植的发源地,起步较早,基础较好,但随着海城市二、三产业的蓬勃发展,农民致富途径和就业渠道更为广阔,影响了农民发展设施农业的积极性[2]。为了深入地掌握海城地区温室蔬菜产业发展状况,该研究对海城地区的温室蔬菜生产劳动力情况、设施情况、品种结构、主要生产模式、农业技术应用情况等进行调研,对海城蔬菜产业发展经验与存在问题行梳理,为产业发展提供相关建议及发展思路。

1 调研内容

2021年5月8 日至6月8日,笔者通过实地走访、现场调查、填写问卷等方式对海城地区的温香、望台、中小、东四、西四、耿庄、腾鳌等9个乡镇从事温室蔬菜生产的新型农业经营主体负责人与种植户进行调研。重点从当地温室蔬菜产业劳动力情况、温室结构、种植模式、农业技术应用情况、投入产出等方面进行调研,统计有效问卷 60份[3-4]。

2 调研结果与分析

2.1 温室结构

海城日光温室产业起步较早,从 20 世纪 80 年代开始快速发展,目前进行蔬菜种植的温室多数为 20 世纪 90 年代温室翻建,以土墙钢架结构为主,少数 20 年以上温室为土木结构。从调研结果来看,2008—2018 年翻建温室占比例较高,为 76.6%,25 年以上温室占比 3.3%,25 年以上温室多为 65 岁以上劳动力种植,由于年龄、体力等原因,没有翻新意愿,仅用于维持生产。温室高度 2.6~5.2 m,其中3.5~4.0m温室较多,占比 58.3%。温室跨度 5.6~8.8 m,老棚区存在温室间距较小的问题,同时受资金投入、生产习惯等因素影响,多数温室跨度较短,为 6.5~7 m,占比 63.3%。温室长度一般根据地块因素,长度 70~180m不等。棚膜均为 PO 膜,占比 96.6%,其中使用1年更换的农户占比30.3%,使用2年更换的农户占比 69.7%。

2.2 劳动力情况

普通种植户一般由夫妻共同生产经营,种植大户在定植、整枝、采收等生产环节雇佣工人进行操作,工人多数为女工,工资 12~15元/h。普通种植户文化程度多数为初中,占比 58.3%,小学占比 28.3%,高中占比 11.6%。年龄46~55 岁劳动力占比最高,为 51.6%。劳动力均为长期从事温室蔬菜生产,具有较为丰富的生产经验,但缺乏基础的理论知识,对温室蔬菜生产中出现的新问题应对能力不足,对新技术接受速度也较慢。

2.3 主要品种结构与种植模式

从表1可 以看 出,海城日光温室蔬菜 生产 以一 年一茬、一年两茬为主,种植作物以尖辣椒、麻辣椒、紫长茄、樱桃番茄、黄瓜、芸豆为主。

表1 主要品种结构与种植模式

2.4 轻简化技术(设备)应用情况

从表2可以看出,工厂化秧苗、电动卷帘机、PO 棚膜、滴灌等技术(设备)使用率较高。轨道运输车使用率46.6%。自动放风器、施肥机、遮阳剂、补 光灯、反光幕、诱 虫板、小型起垄机使用率较低。海城地区温室后墙均种植作物,因此未见使用后墙反光幕种植户。由于重茬种植,土传病害较为严重 ,66.7%的农户选择在夏季进行温室土壤消毒,但是药剂选择与操作过程不规范,消毒效果不理想。打药泵使用率为 30%。

表2 技术(设备)应用情况

2.5 病虫害防治

种植 户对常见病 虫害都 能准确识别,但还不 能进行综合防治,对新型病毒病也存在识别困难。对农药依赖程度较高,尤其对于蓟马、红蜘蛛防治困难,部分农户选择 3种以上 杀虫剂 同时 进行防治,效果 仍然 不理想 。

2.6 肥料施用情况

农家肥以牛粪为主,来源一般为辽中养牛场,极少使用本地禽类粪便,一般施用 225~750 m3/hm2。底肥以三元复合肥、磷酸二铵、中微量元素、生物菌肥为主。冲施肥以三元平衡冲施肥为主,盛果期春秋季节一般每 7~10d随水冲施1次,冬季每 10~15d冲施1次。85%以上的种植户配合复合肥施用微生物菌肥、氨基酸、腐殖酸类肥料。

2.7 土壤消毒情况

从表2可以看出,66.7%的种植户会进行 土壤消 毒,其中 23.3%的农户在土壤消毒时将蔬菜秸秆打碎还田,有6.6%的农户在土壤消毒时施入玉米秸秆,消毒时选择有机物料腐熟剂或石灰氮、百菌清等消毒药剂,也有部分农户不使用消毒药剂,直接灌水闷棚,一般闷棚 15~25 d。

2.8 土壤理化性质情况

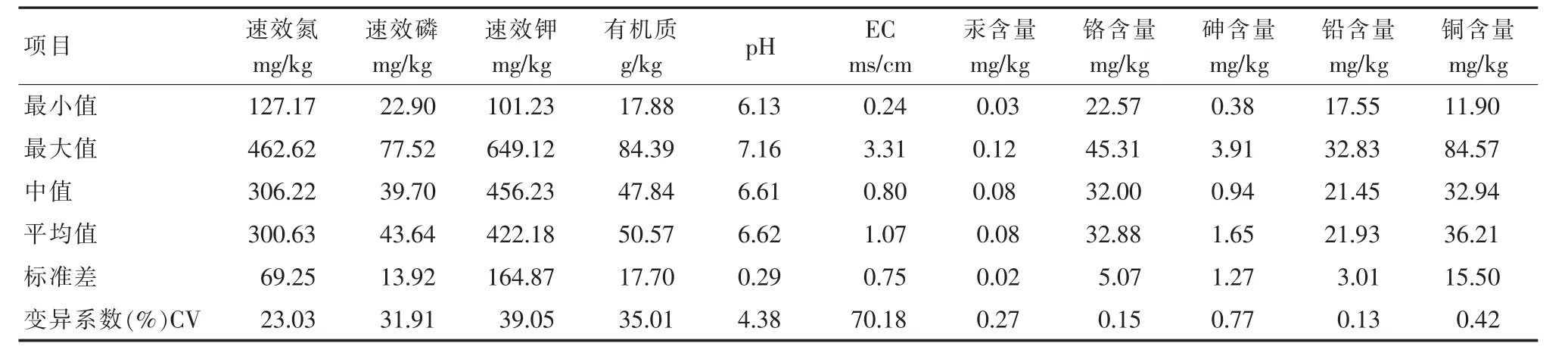

从表3可以看出,采集土样 pH 最小值为 6.13,最大值为 7.16,EC 最大值为 3.31,中值为 0.80,土壤酸化与盐渍化问题不严重。速效氮、速效钾、有机质含量普遍较高,不同样本差异也较大。汞、铬、砷、铅、铜含量均未超标。

表3 土壤理化性质统计

2.9 投入产出情况

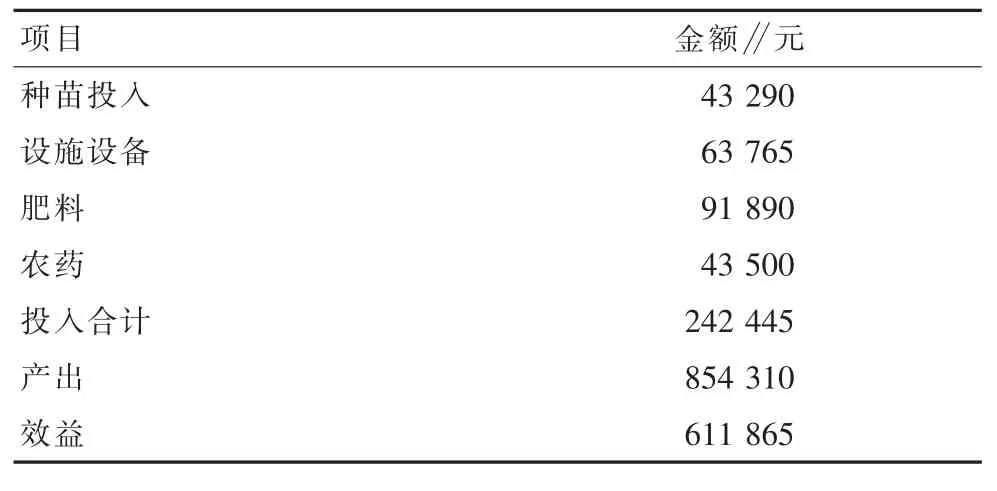

从表4可以看出,生产投入主要有种苗、设施设备、肥料和农药成本,其中农药投入相比辽宁其他地区略高,主要原因是当地蓟马、红蜘蛛等小型害虫防治较为困难,杀虫剂成本较高导致。每 hm2年平均资金投入 242 445 元,产出 854 310 元,效益 611 865 元。

表4 每公顷年平均资金投入与经济效益情况

3 存在问题

3.1 劳动力老龄化问题凸显,劳动力不足

温室 蔬菜 生产周期较长,田间操作环境 高温高湿,费工费力,年轻劳动力从事这项工作意愿不强。同时海城地区二 、三产业较为发达 ,工资相对较高,也吸引了大 部分年轻人员 进城 务工。从事温室蔬菜生 产的多为中 老年农民,由于体力 不足、效益较 差等问题,种植积极性不 高,科学种植理论学习意愿较低 ,对新 品种 、新技术 接受 能力也较差,在一定程度上限制了产业的发展。

3.2 作物种类较多,缺乏产业优势

海 城地区温室蔬菜早期以 韭菜、黄瓜、芹菜为主,随着种苗、农资市场的发展,温室条件逐步改善,目前生产有辣椒、甜椒、黄瓜、番茄、茄子等作物,但各乡镇之间作物种类和茬口有较大差别,没有形成具有地域特色的产业优势,也缺少规范的蔬菜交易市场,导致有些乡镇农户生产的蔬菜产品大部分通过经纪人售出,售价比相邻乡镇交易市场价格低,同时存在货款回收困难等经营风险。

3.3 温室结构较为落后,轻简化新技术普及率不高

海城 地区温室蔬 菜种植 起步较早,被公认为 是我国温室蔬菜的发 源地,早 期温室长度、高度、跨 度均较小,目前温室大 部分在原有温 室的 基础上翻建,之前的占地面积、对后方温室 遮阴 等因素限制了翻建 温室 的高度与跨度,温室蔬菜种植区域存在新老温室交替坐落的问题。同时一些小型机 械、自动化 设备普 及率也不高,加重了劳动力不足的问题。种植户对常见病虫害均能准确识别,基本做到精准施药,但预防不 够,不能做到综合防治,尤其对一些小型害虫防治困难,一般使用 3~4 种农药复配防治,防治效果仍然不理想,对农药依赖性较高,导致生产成本较高。

3.4 缺少农产品精深加工企业,缺乏品牌建设

农业产业化程度较低,限制了农产品品牌的打造,缺乏在全国范围具有一定影响力的蔬菜产品品牌,没有将蔬菜产品形成较高的知名度与价格优势。缺少从事农产品精细加工的企业,同时受农产品生产技术水平限制,无法实现大规模标准化生产,较难因地制宜形成优势农产品品牌。

4 建议

4.1 推广轻简化技术,降低劳动强度

大力 推广适宜当地温室 蔬菜生产的 机械化、轻简化生产设备与技术,包括自动 放风 器、轨 道车 、打药机 、水肥一体机、撒粪 机、环境 监测仪、秸秆还田技术等,加快提升环境调控 、植保作业、整地施 肥等 环节机械化水平。推动电动运输、水肥一体 化设 备以及多功能作业 平台与温室结构集成配套 。加 强信 息监测和自动控制 等技术装备的融合应用 ,减少用工数量,降低生产成本,提升设施装 备智能化 水平[5]。结合植株调 控、病虫害 绿色综合防治等集成配套技术降低劳动 强度 ,提升 劳动生产率,提高生产积极性,解决劳动力日趋不足的问题。

4.2 优化技术保障体系,提高科技服务水平

以提高农业科技服务效能为目标,加快构建高校和科研院所与市、县、乡、村级农技推广机构协同工作的高效农业社会化服务体系。促进产学研深度融合,科研院所与高校针对产业存在问题开展技术攻关,将科技成果与各级农技推广部门开放共享,共同开展成果转化与技术服务。同时加大对农技推广人员的培养,提升对新品种、新技术的推广能力,提高科技服务水平,开展从种苗选择、农资采购、种植技术指导到产品销售的全程技术保障。彻底解决农民科技水平低、产品品质差、市场竞争力弱、种植风险大、效益低的问题。

4.3 推进规模化发展,提升产业优势

通过政府引导,加大规模小区建设,大力推广高标准温室建设,提高温室环境条件与抵御自然环境的能力。引导生 产者向适宜当地 发展的 作物种类集中,形成 产业优势,推进集约化生产,规模化 、标准化 、产业化发展 ,形 成一乡一业、一 村一品的格局,做好农户分散 生产与 大市场的衔接[6]。同时建立规 范化 管理的农产品交易 市场,为产品销售提供保障,消除生产者经营风险。通过政策引导加大一产与 二、三产业 的融合发展,鼓励有能力的生 产者延长产业链条 ,增加产品附加值,提升产业优势,带动周 边产业发展,增强蔬菜种植者的生产积极性。

4.4 加强技术培训,提高生产者技术水平

加强对农民与新型农业经营主体的技术培训,提高生产者与管理者的技术水平、科技素质、经营管理水平。逐步建立市、镇、村技术培训体系,开展分层次培训,技术推广普及部门应建立新成果、新技术、新品种发布制度,并编印发行科学性强、操作性强的科普资料和电子技术信息,加大普及力度[7]。提升生产者对新品种、新技术的接受能力 ,掌握先进的科技理论,解决肥水管理、病虫害防治与设施环境调控等技术难题。

4.5 推动优质产品高质量发展,推进蔬菜产品品牌建设

借助海城便利的交通优势,以农业龙头企业为核心,生产绿色、优质的蔬菜产品,通过网络平台、观光采摘、直销配送等方式销售,通过优质的产品与优良的销售服务理念,打造一批有较高知名度的名牌产品,保持蔬菜生产在市场竞争中的优势。充分调动新闻媒体、行业协会、科研机构等各方力量 ,在产品宣传 、组织管理、技术支撑 等方面发挥各自优势,形成推进品牌建设合力。要树立质量为先的 理念,才能维护好农业品 牌,应重视 农业质量和技术标准体系建 设,在生产 过程 中严格按照 国际标 准和国内行业标准做好产品检测工作,保证农产品质量安全。鼓励企业充分运 用互联网等新兴媒 体进 行品牌宣传,提高品牌影响力。