历史遗留围填海生态保护修复工作探讨

——以晋江盐场围填海项目为例

2022-02-22李婵娟吴耀建李青生郭洲华戴娟娟

李婵娟,吴耀建,李青生,方 婧,郭洲华,戴娟娟

(自然资源部第三海洋研究所,福建 厦门 361005)

伴随着我国城镇化进程的加速,大量沿海城市以围填海的方式解决建设用地不足的发展困境,从渤海湾到海南岛,各地高强度的围填海活动改变了海岸结构和潮流运动,造成了自然岸线和滨海湿地的损失,使海洋和陆地生态系统遭到了破坏[1]。虽然海洋环境保护法规定了违法违规围填海工程应“恢复海域原状”,但事实上围填多年已经形成相对稳定的生态系统的围填海项目,很难完全恢复到原始状态,同时,强制恢复的过程中容易引发二次污染,且花费的成本要比围填海高得多[2]。由此,如何合理处置历史遗留围填海问题,以及如何有效开展围填海项目的生态保护修复具有重要的研究意义。

本研究以晋江盐场围填海项目为例浅谈历史遗留围填海的生态保护修复工作,针对项目情况和区域环境特征,在收集现有资料和补充调查的基础上,分析评估了围填海工程建设的海洋生态影响,并提出了相应的生态保护修复方案,同时总结了本项目生态保护修复工作过程中存在的相关问题并提出建议,以期为类似生态保护修复工作提供借鉴。

1 围填海项目概况

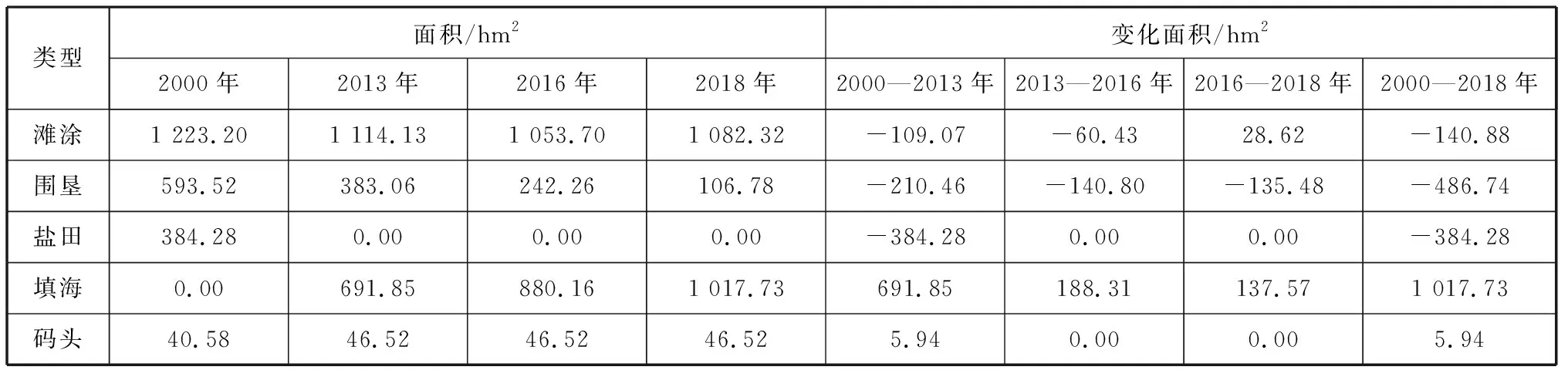

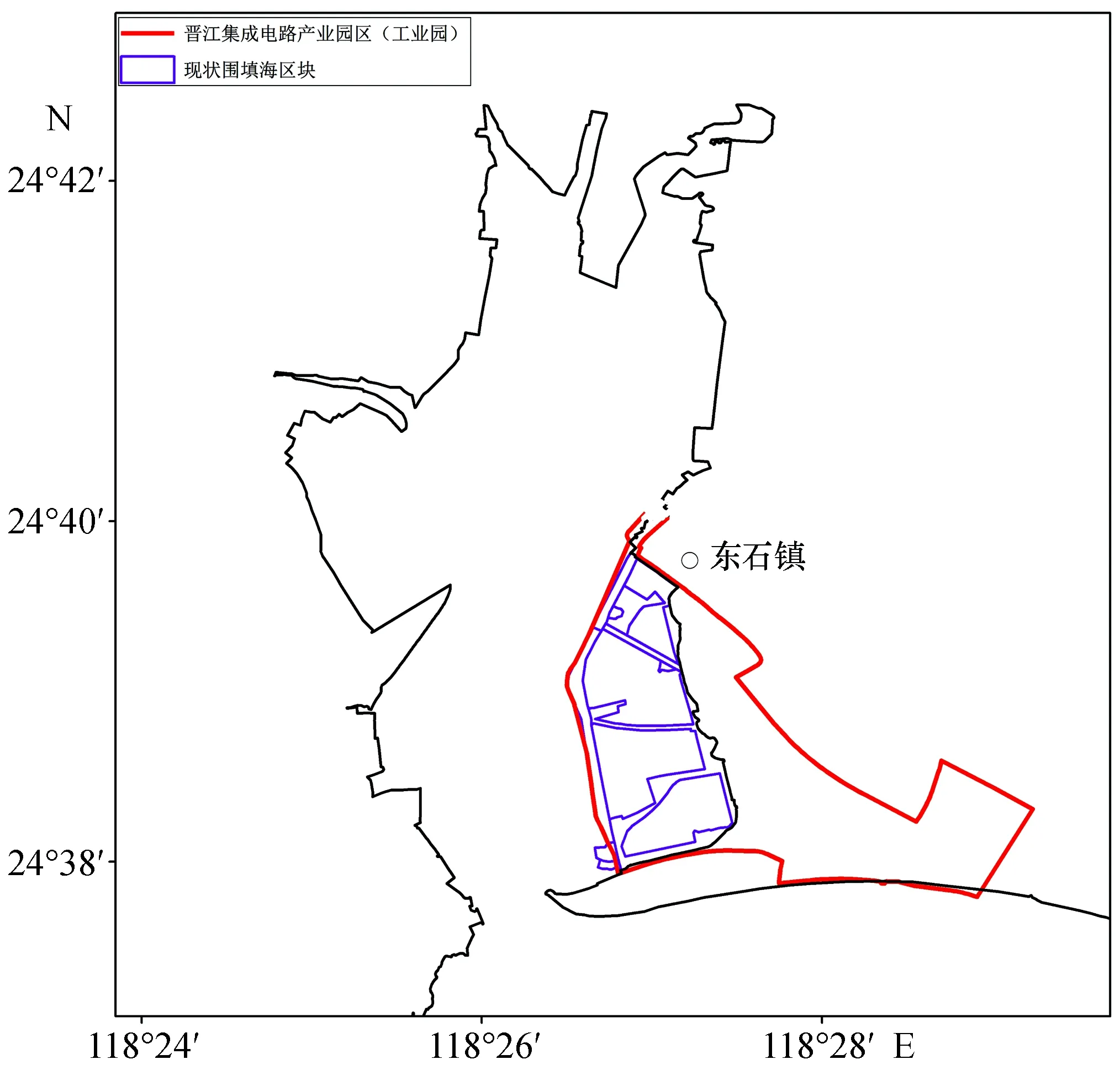

晋江盐场围填海项目地处晋江市东石镇,位于安海湾东侧、东潘海堤东侧(图1)。安海湾位于福建省东南部的围头湾内。安海湾口门宽度仅有0.80 km,海湾东西宽1.88 km,南北长9.00 km,略呈南北向延伸的狭长小海湾。安海湾属于构造成因海湾,但因后期泥沙的充填,至今已演变成为潟湖型海湾[3]。通过现场调查及走访,对比分析2000年12月、2013年12月、2016年12月、2018年7月4个时段的遥感影像,得到近年来安海湾海域空间开发利用情况的主要类型为填海区域、码头区域、围垦区域、滩涂区域及盐田等,详见表1和图2。

表1 安海湾海域空间开发利用情况Tab. 1 Space development and utilization of Anhai Bay

图2 安海湾海域开发利用情况示意图Fig. 2 Schematic diagram of the development and utilization of Anhai Bay

晋江盐场围填海项目用海范围位于安海湾海域东侧、已废转的晋江盐场范围内,早期的晋江盐场水系通过水闸与安海湾相连。晋江盐场始建于1958年,通过东潘海堤在滩涂围垦而成,1976年前围堤后侧种植木麻黄(Casuarinaequisetifolia),2007年划定为沿海海岸基干林,属历史围垦区域。该垦区系福建省食盐定点生产基地之一,近年来,由于安海湾的水质影响到晋江盐场食用盐的质量和安全,2013年6月福建省政府同意废转晋江盐场,经开展土地收储工作后,2014年5月开始进行晋江盐场回填,到目前为止,形成填海面积276.28 hm2(图3)。

图3 晋江盐场围填海项目规划范围及其用海范围示意图Fig. 3 Schematic diagram of the planning scope of the Jinjiang salt pan reclamation project and its sea area

2 晋江盐场围填海项目的生态影响

晋江盐场围填海项目位于1958年就已形成的东潘海堤向陆一侧,属历史围垦区域,围垦区形成时期导致了纳潮量的降低,对安海湾湾内海洋水动力和冲淤环境产生了影响。现阶段在盐场内部进行填海,进一步导致人工湿地(盐田)被直接占用转变为陆域,彻底改变了原有海域的自然属性和滨海湿地分布格局。项目实施导致原有湿地生境灭失,底栖生物、浮游生物等不复存在,水鸟栖息觅食的适宜生境和饵料来源也随之减少,区域生物多样性降低;同时,填海项目导致的湿地资源丧失,将直接造成原有盐田湿地的物质供给、微气候调节、生物多样性维持等生态系统服务功能一并丧失,填海完成后本区域将转化成新的陆域生态系统服务功能。

通过晋江盐场围填海项目的生态影响评估工作,本次围填海项目的主要生态问题包括:晋江盐场围垦区形成时期对安海湾湾内海洋水动力和冲淤环境的影响,人工湿地(盐田)的占用和灭失带来的生态影响,以及湿地资源丧失引起的海洋生态系统服务功能的损失。综上,应就项目造成的上述生态影响开展生态修复,改善项目用海区及周边海域生态环境。

3 海洋生态保护修复方案

3.1 生态修复目标

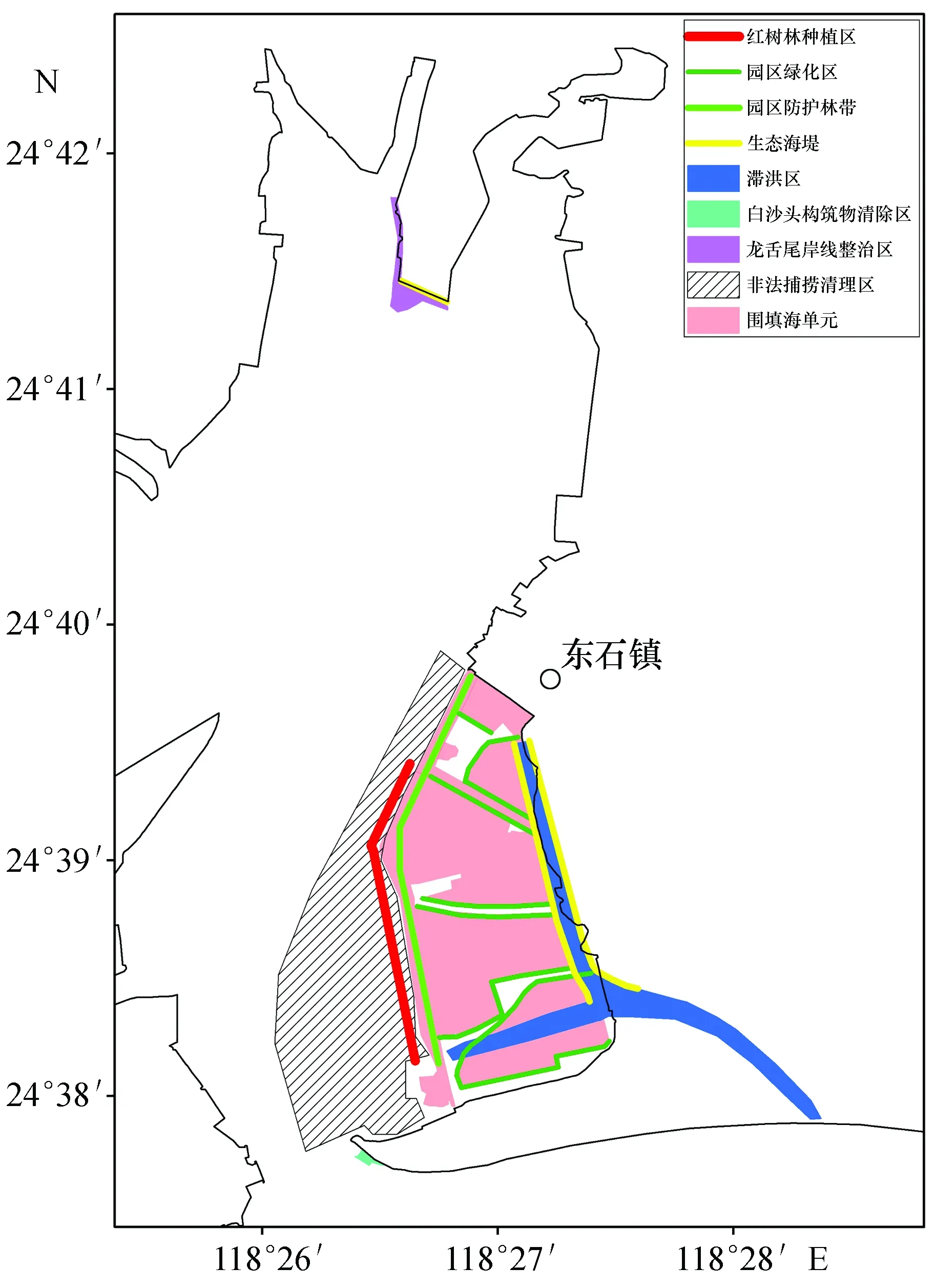

基于用海区的生态本底条件,针对围填海已造成的生态影响,以及即将造成的生态影响,提出生态修复目标如下:①通过拆除龙舌尾围填海区,改造滞洪区及水闸等措施改善湾内水动力及冲淤环境。②充分利用项目区内规划的水域和东石滞洪区构建深浅不同的人工湿地,为各种珍稀鸟类,特别是鸻鹬类、鸥类和鹭类等水鸟提供合适的觅食和栖息场所。根据鸟类活动情况适当投食鱼虾苗,丰富底栖生物多样性,为水鸟营造浅滩觅食场所。③海洋生态系统服务价值损失的几个方面,从区域生态系统角度进行恢复:通过增殖放流等措施恢复供给功能损失;通过白沙沙滩修复、安海湾岸线整治、红树林恢复与繁育、滨海沿岸造林绿化建设等措施恢复调节功能损失;通过绿化和景观建设等措施恢复文化功能和支持功能损失。

3.2 生态修复方案设计

3.2.1 水动力和冲淤环境改善方案 通过拆除龙舌尾围填海区,改造滞洪区及水闸等措施以改善安海湾内水动力及冲淤环境,具体方案如下:

①拆除龙舌尾围填海区。龙舌尾区域位于安海湾湾顶,面积约为4.58 hm2。2001年该区域为滩涂,主要是东石镇萧下村、南安水头镇江崎村村民在此养蛏,2006年后随着建筑业兴起,周边村民在此填海造地作为沙场。安海镇拆旧建新时,一些居民将建筑垃圾堆放到该区域滩涂,形成目前约2.00 hm2的填海造地。通过拆除现有的安海湾龙舌尾区域约2.00 hm2填海造地(图4),采用自然恢复结合人工恢复的方式,恢复岸线的形态和原滩涂地貌,改善项目周边区域水动力及冲淤环境。

图4 修复方案示意图Fig. 4 Schematic diagram of restoration plan

②改造滞洪区及水闸。晋江市东石镇位于项目区东北部,项目区及其周边围垦区规划为东石镇新城区,为保证今后新老城区的防洪排水安全,在新老城区之间规划布置了约0.6 km2的水域作为东石镇城区的调蓄滞洪区。根据规划,今后东石镇区的所有洪水经由滞洪区调蓄后从万岁水闸排入安海湾。东石镇处于丘陵向冲海积平原过渡地带,整体地势是东北高,西南低,其西侧为安海湾,南侧为围头湾。现状镇区内唯一发育成形的河道为新港河,发源于北部丘陵区的山塘,河道总长约为3.55 km,流域面积为4.43 km2。现状新港河以北镇区的洪水主要通过新港河排海;新港河以南为规划东石滞洪区,区内洪水经本填海区及周边的多个水塘调蓄后由万岁水闸及美墩水闸排海,水闸的功能主要为挡潮排洪。现状的万岁水闸及美墩水闸分别与安海湾及围头湾连通。

本次生态保护修复工作中,将对上述滞洪区及水闸进行改造,形成东石滞洪区(图5)。万岁水闸非洪水期间,平均约1个月需启闭1次,放空滞洪区水体的同时通过涨潮纳入新鲜的海水,以使水体能够得到交换。该工程的建设,增加了安海湾的纳潮量,加大了水体交换能力。

图5 滞洪区总体平面示意图Fig. 5 Schematic diagram of the general layout of flood detention area

③对项目外侧海域养殖区进行管控。从改善安海湾水动力环境整体的目的出发,尽快对项目外侧海域火车网等非法捕捞网具进行清理,贯通养殖区内部水系,形成沟通完善的水体网络,实现水文连通,航线顺畅。

3.2.2 滞洪区湿地生态建设方案 利用规划滞洪区构建了人工湿地,缓解了本项目围填海造成的盐田被占用和灭失带来的生态影响,具体方案包括:

①湿地生态廊道构建。项目直接占用的滨海湿地(主要为盐田湿地)面积较大,填海完成后,原海域的自然属性改变,永久性转变为陆域。修复方案主要考虑在填海区规划中保留适当的水域空间,形成与周边海域连通的生态廊道和湿地景观,建设陆域-水域和谐的生态区。鉴于规划的东石滞洪区与本项目区内水体连通,且滞洪区水系兼具景观水体功能,因此可考虑结合滞洪区建设规划一定的湿地生态修复及鸟类栖息地营造方案(图4)。

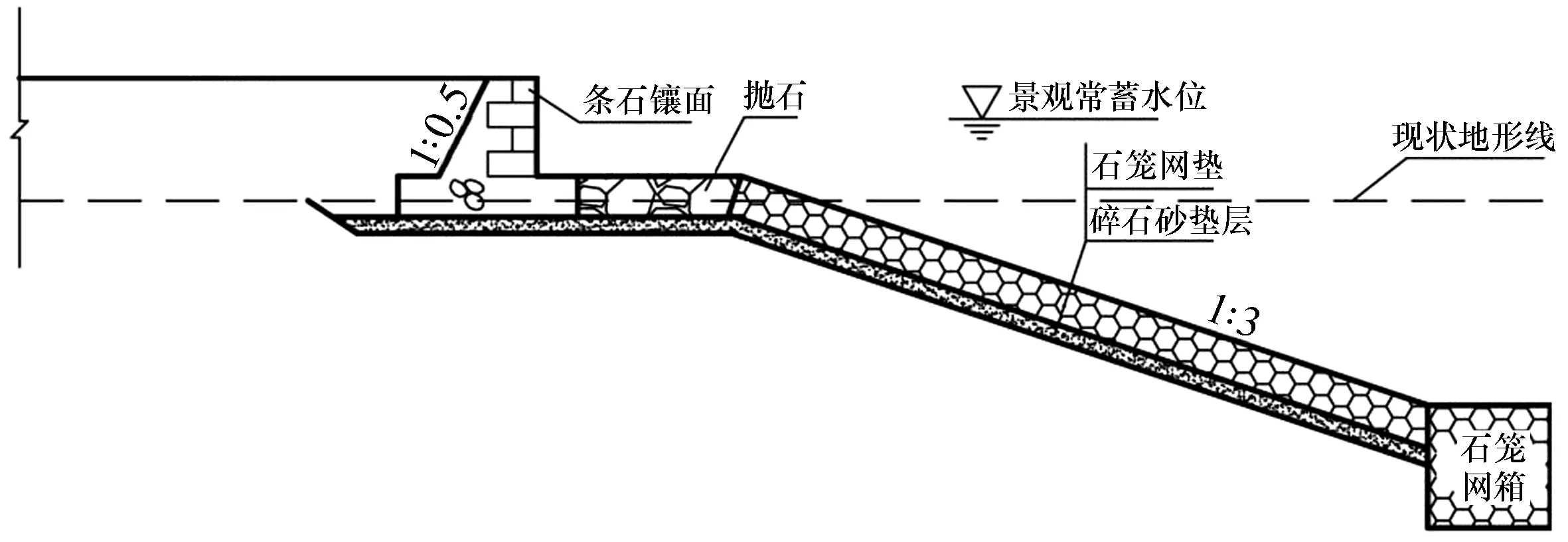

②生态护岸建设。根据规划,东石滞洪区鱼类的主要聚集区为东南部的广水域部分,故本方案将水闸放空工况下鱼类暂时赖以生存避难的生态塘布置于此处。为保障安全性、亲水性和湿地生态效益,滞洪区堤岸绝大部分均采用复式堤岸(复合护岸结构见图6)。

图6 复式堤岸结构图Fig. 6 Structure diagram of the compound embankment

为保证亲水性,一般大面积湖泊的岸边均不设高栏杆将行人隔离,同时湖岸边的浅水区还丰富了湖泊的水生态环境,保证了湖泊水生物种的多样性。复式堤岸上部为直墙,下部为斜坡,直墙与斜坡间设2.5~10.0 m的安全防护平台兼浅水生物区。上部直墙采用重力式浆砌石挡墙,下部斜坡的坡度为1∶3,采用石笼网垫护坡(图7),网垫下设碎石砂垫层,护脚为石笼网箱。网箱及网垫均采用蜂巢形格网,内填充石料。石笼网垫护坡各网垫之间均通过绑扎丝绑扎在一起,整体性好,并且网垫为柔性材料,故石笼网垫护坡能够适应一定的不均匀沉降,较适用于软土区。同时石笼网垫内的填充石料孔隙率较大,有利于微生物及底栖生物的生长,一定程度上也有利于滞洪区的水质改善,其生态性较传统干砌石护坡要好很多。

图7 石笼网格网护面Fig. 7 Gabion mesh protection surface

③排洪渠绿化。项目区域内沟渠主要功能为防洪排涝,应结合防洪排涝规划合理绿化,形成区域内生态廊道。排洪渠两侧可设置绿化带,种植喜湿水生植物等作为蓄水区(图8)。人工渠断面采用复合断面的形式,考虑到水量的变化,既满足雨量最大时迅速排水的要求,又能保证排洪渠常年有水形成良好的景观效果。初期绿化,结合场地设计,抬高种植高程,滞洪区选用耐海水的植物,建设初期,大面积种植速生乔木,让场地先绿起来,形成整个植被空间构架,后期可适当彩化。

图8 排洪渠绿化断面效果图Fig. 8 Design sketch of greening section of flood drainage canal

④鸟类栖息地构建。晋江东石滞洪区堤岸建议采用生态功能和景观效果较好的复式堤型,可营造较好的浅水生态空间;滞洪区在非行洪期间,可通过人工调节水位,形成深浅不同的湿地,为各种珍稀鸟类提供合适的觅食和栖息场所;滞洪区湖心岛种植芦苇(Phragmitesaustralis)、南方碱蓬(Suaedaaustralis)等耐盐碱树种增加湿地植被多样性;根据鸟类活动情况在湖内适当投食鱼虾苗,丰富底栖生物多样性,为水鸟营造浅滩觅食场所[4]。

水鸟由于位处食物链较高位置,因此水鸟多样性指标一直是滨海湿地生态系统健康的重要指标。冬季部分种群的涉水鸟类对养殖池塘的依赖程度较高。本填海区内部尚存在较多的水塘洼地,应尽可能保留并合理规划现有水域,并建成水域之间的连通通道,形成互联互通的湿地生态廊道,维持一定的水动力交换条件和水环境质量,避免形成黑臭水体。通过水位调节营造不同水深的湿地生境,为各种珍稀鸟类,特别是鸻鹬类、鸥类和鹭类等水鸟在高潮位时提供合适的觅食和栖息场所。

3.2.3 海洋生态系统服务功能恢复方案 以区域生态系统角度,通过以下措施恢复安海湾受损的海洋生态系统服务功能:

①渔业增殖放流。在安海湾外、围头湾海域等地选址,制定科学的增殖放流方案,提高渔业资源量。通过增殖放流方式对海洋生物资源的损失进行补偿。

针对闽南-台湾浅滩渔场资源特点,制定科学的增殖放流方案,适当扩大放流的种类、数量和区域,提高渔业资源量,改善资源种群结构。增殖放流可采用放流游泳生物、贝类底播等方式进行。增殖放流的亲体、苗种等水生生物应当是本地种,每种生物放流的数量应科学合理确定。滩涂贝类底播在围头湾沿岸,选择风浪较小、潮流畅通、流速缓慢、滩面平缓、涂质稳定、底质为泥质或泥沙质的滩涂。滩涂贝类底播种类以牡蛎(Conchaostreae)、泥蚶(Tegillarcagranosa)、缢蛏(Sinonovaculaconstricta)、巴非蛤(Paphia)为主,底播密度依苗种规格而定。

②白沙沙滩保护修复。围填海区域外侧白沙沙滩长约1.5 km,受自然风浪、泥沙运移规律及人为破坏等因素影响,发生一定侵蚀现象。针对人为破坏因素,主要是白沙村西侧不合理的硬质护岸和其他构筑物的建设,开展白沙沙滩修复(图4)。清除白沙村西侧不合理的硬质护岸和其他构筑物,保护沙滩资源,恢复沙滩的自然形态。针对沙滩受损情况,以自然恢复为主,结合围栏养护(图9);优化现状优质沙滩,自然优质沙滩生态系统见图10。同时,积极开展沙滩后期监测与管理,必要时进行人工恢复。

图9 沙滩围栏养护区Fig. 9 Fenced beach conservation area

图10 自然优质沙滩生态系统示意图Fig. 10 Schematic diagram of natural high-quality sand beach ecosystem

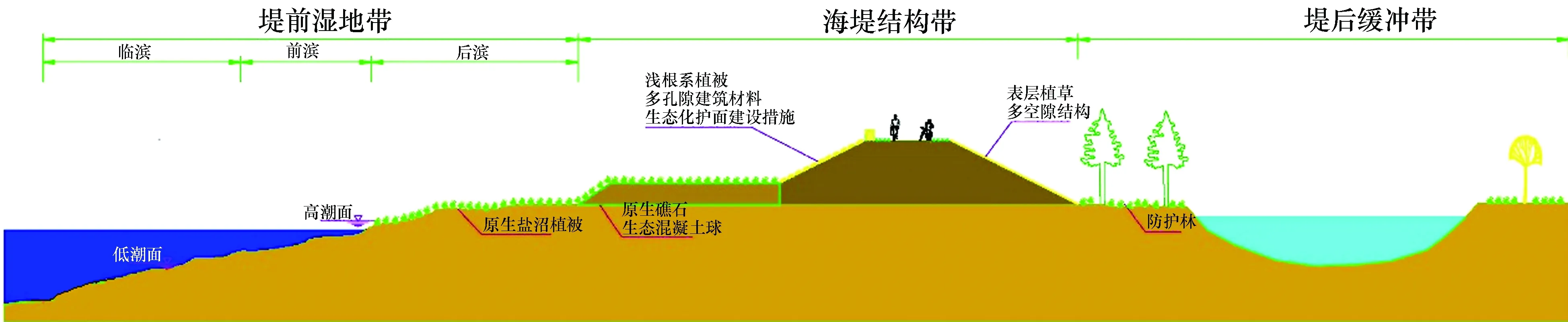

③安海湾岸线整治。在龙舌尾围填海拆除区南侧建设0.4 km长的生态海堤。围填海工程生态海堤建设包括堤前湿地带、堤身结构带、堤后缓冲带3个分带(图11),生态海堤采用复式堤岸,采用上部挡墙,下部斜坡的结构型式,与滞洪区生态护岸一样采用了石笼网箱和石笼网垫护坡,有利于护坡植被的生长,有利于微生物及底栖生物的生长,也有利于安海湾水质的改善。

图11 海堤生态建设范围示意图Fig. 11 Schematic diagram of seawall ecological construction scope

④红树林恢复与繁育。红树林初级生产力巨大,不仅能为多种海洋生物、鸟类提供适宜的栖息环境,还能够有效阻滞水流、稳固沙土成分及岸线结构,提高海岸、海底抗冲刷能力。安海湾整治规划计划构建安海湾两岸滨江生活休闲段,在东石盐场海堤外侧滩涂进行长2 000 m,宽20 m的红树林恢复和繁育,进行沿线绿化景观改造与管理。

气温、滩涂高程、底质类型、水体盐度、潮汐浸没时间和高度、波浪强度等因素是决定红树林分布和存活的重要因素,通常认为红树林生长需一定温度范围、沉积物粒径较小、海岸线隐蔽、潮水可以到达、有一定潮差、有洋流影响和具有一定宽度的潮间带。滩面高程(滩位)往往是红树造林成功与否的关键因素,秋茄(Kandeliacandel)和桐花树(Aegicerascorniculatum)主要分布中-高潮带,白骨壤(Avicenniamarina)和无瓣海桑(Sonneratiaapetala)主要分布于中-低潮带[5]。在红树林植被修复中可根据造林滩涂高程选择较为适宜的物种。

⑤滨海沿岸造林绿化。沿海防护林特别是沿海基干林带的保护与建设规划,对维护区域生态环境,合理利用海岸线林地资源,保障项目区生态安全,实现生态良性发展尤其重要。

安海湾沿海基干防护林带在抵御台风、风暴潮等沿海自然灾害中发挥着重要作用。东潘海堤与环湾大道之间的安海湾沿海基干防护林带不宜规划为建设用地,严禁破坏和随意占用。应加强沿岸防风林带的保护,实施沿海防护林体系建设。针对防风林老化衰退、土壤肥力下降、病虫害易发、景观效果差、人为破坏占用等问题,实施防护林更新改造工程,对沿海基干防护林带进行加宽和断带补齐,对老林带及其他低效林进行更新改造,造林绿化13 hm2以上,对沿岸违规临时建筑进行拆除和清理;建设海岸生态防护林体系,构建由海向陆的地被-灌木-乔木格局,海岸最前沿为固沙护岸为主要功能的藤本、草本地被区,其后为兼具固沙与防风功能的灌木区、抗风为主要功能的乔木区,形成立体生态防护系统[6]。

⑥绿化和景观建设。填海造地形成的陆域在待开发利用时应多绿化,以改善景观,防止水土流失和风沙扬尘。陆域形成后待开发期的绿化方法宜采用相对粗放的方式进行,采用简易可行的绿化布置;填海造地形成的陆域在开发建设后,应根据不同区域的建设功能和地理环境,强化本区的植被景观绿化建设及植被生态建设,进一步控制水土流失,达到美化、优化区域生态环境的目的。此外,应在城市联盟道路、福厦高铁等两侧规划设置绿化隔离带。

4 结语与建议

本次生态保护修复工作,因地制宜地利用规划滞洪区构建了人工湿地,缓解了本项目围填海造成的盐田被占用和灭失带来的生态影响,并通过拆除龙舌尾围填海区,改造滞洪区及水闸等措施以改善安海湾内水动力及冲淤环境,同时,以区域生态系统角度,从各方面恢复了安海湾受损的海洋生态系统服务功能:通过制定科学的增殖放流方案提高了渔业资源量,通过白沙沙滩修复、安海湾岸线整治、红树林恢复与繁育、滨海沿岸造林绿化建设等措施保护了沙滩资源,繁育了红树林植被,恢复了湿地及岸线形态,并构建了沿海一侧的区域生态屏障,以恢复该基干林带的防灾、减灾和维护生态平衡的作用;通过绿化和景观建设达到美化、优化区域生态环境的目的等。本次修复工作围绕该项目的主要生态问题展开,具有较强的针对性,同时各措施从区域生态系统角度出发,较为丰富全面,可为其他类似的历史遗留围填海的生态保护修复工作提供借鉴。为了保证上述修复方案的可行性和有效性,建议在后续一段时间结合上述修复措施进行持续的跟踪、管理、监测。同时,本研究就保护修复工作过程中遇到的问题进行了总结,提出了如下建议:

(1)保护修复应具有系统性。安海湾东侧为晋江市,南侧为南安市,受限于行政管理边界,本研究仅在安海湾东侧实施生态保护修复,建议从生态系统完整性考虑,从水生态环境功能与水文过程的联动关系入手,以整个安海湾区域尺度进一步开展生态评估及保护修复工作,改善湾内逐渐淤浅、水质恶化的生态问题。历史遗留围填海的生态保护修复工作不能仅仅停留在小尺度的局部区域范围内,应考虑一定区域内所有围填海项目生态修复的统筹问题,从而提升生态修复综合成效[7],涉及跨行政区域的生态保护修复工作,建议由共同的上一级行政主管部门来主导整体生态保护修复工作或从大区域尺度制订海洋生态保护修复战略方案;此外,各环境要素的保护修复工程应是彼此联系、相互依托的,因此,不同执政机构应打破“各自为政”的工作格局,积极配合,充分合作,推行整体保护、系统修复的有效机制,实现区域生态系统的恢复与良性发展[8]。

(2)修复对策应遵循历史遗留围填海现有的生态条件。本项目属历史围垦区域,对海域水动力和冲淤影响在上世纪五十年代末就已经形成,现在在盐场内部进行填海基本不改变周边海域的地形及岸线边界条件,对周边海域水动力环境基本不产生影响,如若强制拆除恢复,不仅容易引发二次污染,且花费的成本较高,因此,建议就项目建设造成的人工湿地资源减少、生态系统服务功能下降等生态影响开展生态保护修复工作,以改善项目用海区及周边海域生态环境。对于围填多年已经形成相对稳定的生态系统的围填海项目,制定修复对策应遵循现有的生态条件[9],充分考虑修复工程的成本与效益,增强修复方案的可操作性,做出最有利的决策。

(3)修复模式应以自然恢复为主、人工修复为辅。在践行历史遗留围填海项目的生态保护修复工作过程中,公众往往认为生态修复是一项需要资金投入的人为工程,自然恢复为主的理念常常被忽视,导致形式主义的修复措施给生态系统带来了进一步的损害。因此建议做好生态保护修复的顶层设计和政策引导,生态修复模式应以自然恢复为主、人工修复为辅,最大程度恢复生态系统功能[10]。