21 世纪面向空间规划的荷兰遗产政策

2022-02-21文彦博

吴 骞,文彦博

引言

近年来,针对遗产保护“理想”与发展需求“现实”隔离(separation)的弊端,遗产保护与可持续发展的整合(integration)成为国际关注的焦点:2015年《2030年可持续发展议程》()与2016年《新城市议程》(,NUA)先后强调遗产在可持续发展中的作用,遗产保护与可持续发展整合的研究热度也在21世纪第2个10年里得到了极大的提升。

在这样的背景下,欧洲作为现代遗产制度策源地,其强调多部门、多尺度、跨区域协调空间发展的空间规划被视为助推遗产保护与可持续发展整合的有力工具。1999年,欧盟委员会(,EC)出台的《欧洲空间发展展望》(,ESDP),将“可持续发展,审慎管理和保护自然与遗产(sustainable development, prudent management and protection of nature and cultural heritage)”作为3个总体目标之一,强调遗产通过促进身份彰显、生活改善、经济增长推动空间发展的关键作用。自此以后,欧洲政策制定者越来越认识到遗产作为可持续空间发展的战略资源地位,并开发出更加综合和跨部门的遗产方法,这些方法正逐步通过欧洲空间规划网(European Spatial Planning Network,ESPON)纳入欧洲空间规划实践中。荷兰作为欧洲空间规划的先行者,在21世纪成为欧洲推动遗产政策融入空间规划的先驱之一,20多年来面向空间规划的遗产政策积累了大量宝贵的经验。本文将对21世纪面向空间规划的荷兰遗产政策发展趋势进行解读,并总结其对我国空间规划体系下的遗产保护所具有的启示。

1 21世纪面向空间规划的荷兰遗产政策发展趋势

1.1 发展历程概述

20世纪80年代以来,与西方其他国家一样,荷兰文化遗产保护也面临遗产职能的部门割裂、遗产保护的专家化批判等挑战,以及文化产业、创意产业带来的遗产复兴机遇。1999年《丽城备忘录》(,或)应运而生并提出“通过发展来保护(behoud door ontwikkeling)”的倡议,其“内部整合(internal integration)”与“外部整合(external integration)”的政策创新大大推动了遗产保护与荷兰第五次国家空间规划(2004)的融合。10年后为延续《丽城备忘录》的成果,教育、文化和科学部部长提出的一封政策性信件最终形成《现代化古迹法案》(,MoMo),该法案强调3大支柱:一是强调遗产的区域效用;二是强调重新设计与再利用;三是强调更强大、更简单的监管。同时《现代化古迹法案》还推动了《空间规划法令》(,WRO)、《古迹法》()等相关法规的修订。2011年,作为《现代化古迹法案》的后继者,面向荷兰第六次国家空间规划(2006)的《遗产与空间愿景》(Visie,VER)出台,进一步明确强化了《现代化古迹法案》的3大支柱,形成了3大愿景:超越单个遗产,表征荷兰特色“文化空间(culturele ruimte)”;努力将遗产保护任务与其他空间发展任务联系起来;推动中央、省、市政三级尺度职责更加简化、高效(表1)。

表1 21世纪面向空间规划的荷兰重要遗产政策

1.2 趋势一:面向“文化空间”的多样遗产整合

面向空间规划的遗产政策,首先需要的是政策对象的认知拓展,强调超越单个遗产和建筑,从更宽阔的空间视野描述荷兰的空间发展历史,并阐明未来的文化空间任务。

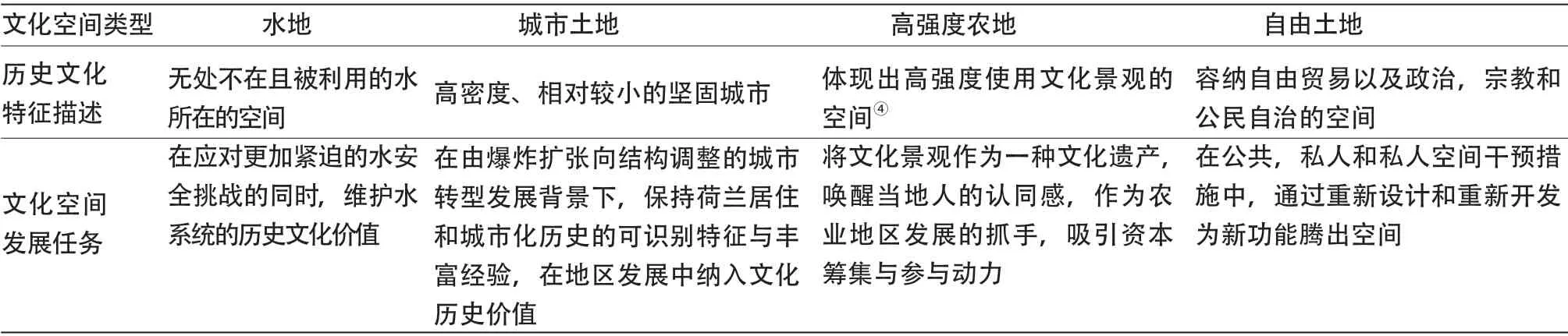

在《丽城备忘录》中,通过“内部整合”,将分割于各国家部门的多种类型、多层级别遗产进行集成,包括考古遗址、历史建筑(城镇)、历史地理、世界文化遗产、历史文化名城,统一各部门、各省遗产清单的标准、尺度、目标,以划定丽城地区(Belvedere-gebieden)作为特殊空间政策(specific spatial policy)区域,并对其文化历史认同、政策机会清单、拟议政策策略进行指示性说明(图1)。在《遗产与空间愿景》中则进一步提出了“文化空间”的概念,指出其关键不是要定义荷兰的“真实本性(ware aard)”,而是要展示“得到广泛认同的荷兰空间特征形象(breed gedragen beeld van het bijzondere ruimtelijke karakter van Nederland)”,并且这一特征是发展的。基于此,《遗产与空间愿景》进一步识别最为鲜明的荷兰空间特征形象,依据历史文化特征提出了“水地(waterland)”“城市土地(stedenland)”“高强度使用土地(kavelland)”“自由土地(vrij land)”4类文化空间,并赋予它们不同的“文化空间发展任务(cultureelruimtelijke ontwikkelingsopgave)”,在遗产空间整合的同时,又强调了历史文化的多元性(表2)。

表2 《遗产与空间愿景》中的文化空间划分与特征、任务描述

图1 《丽城备忘录》中的考古遗址、历史建筑(城镇)、历史地理、世界文化遗产、历史文化名城与丽城地区分布资料来源: 参考文献[4]

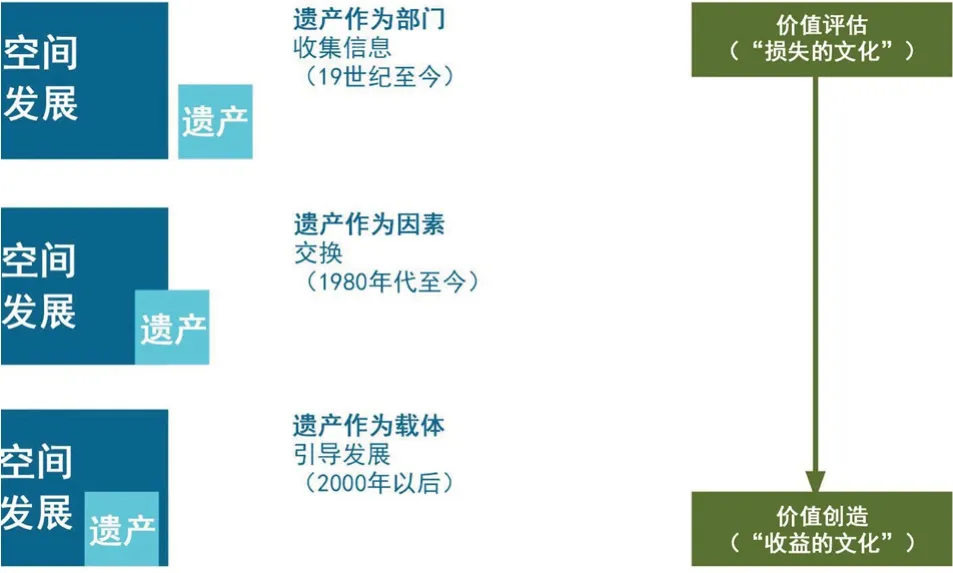

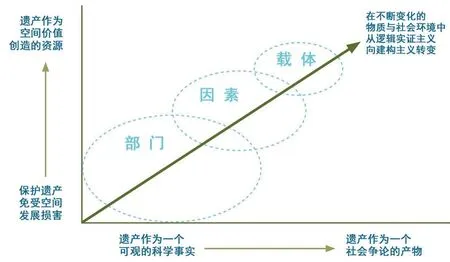

1.3 趋势二:从“部门”“因素”到“载体”的空间政策升级

荷兰遗产保护空间政策的逐步演进隐含着空间发展中遗产概念的转变,从一个静态、被动的空间“禁区”,逐步转变为一个动态、积极的空间“动力”,而且这一“动力”的推动作用,从单一的提升经济附加值扩展为助力社会认同、生态恢复等。20世纪80年代前,登录与区划制度支撑“遗产作为一个空间部门(Heritage as a spatial sector)”,以防范经济发展、空间建设等对文化遗产保护的威胁;20世纪80年代后,项目驱动“遗产作为一个空间因素(Heritage as a spatial factor)”,成为经济发展、空间更新等的现存资源加以利用;进入21世纪,“遗产作为一个空间载体(Heritage as a spatia lvector)”以创造多元化的价值(面向不同人和群体认同遗产的不同方式,并被赋予不同的价值),这里的价值不仅仅是经济价值还包括社会价值、生态价值,等等(图2、图3)。

图2 荷兰文化遗产政策与空间规划的关系演变资料来源:参考文献[8]

图3 荷兰遗产保护的空间政策中不断演进的遗产概念资料来源:参考文献[8]

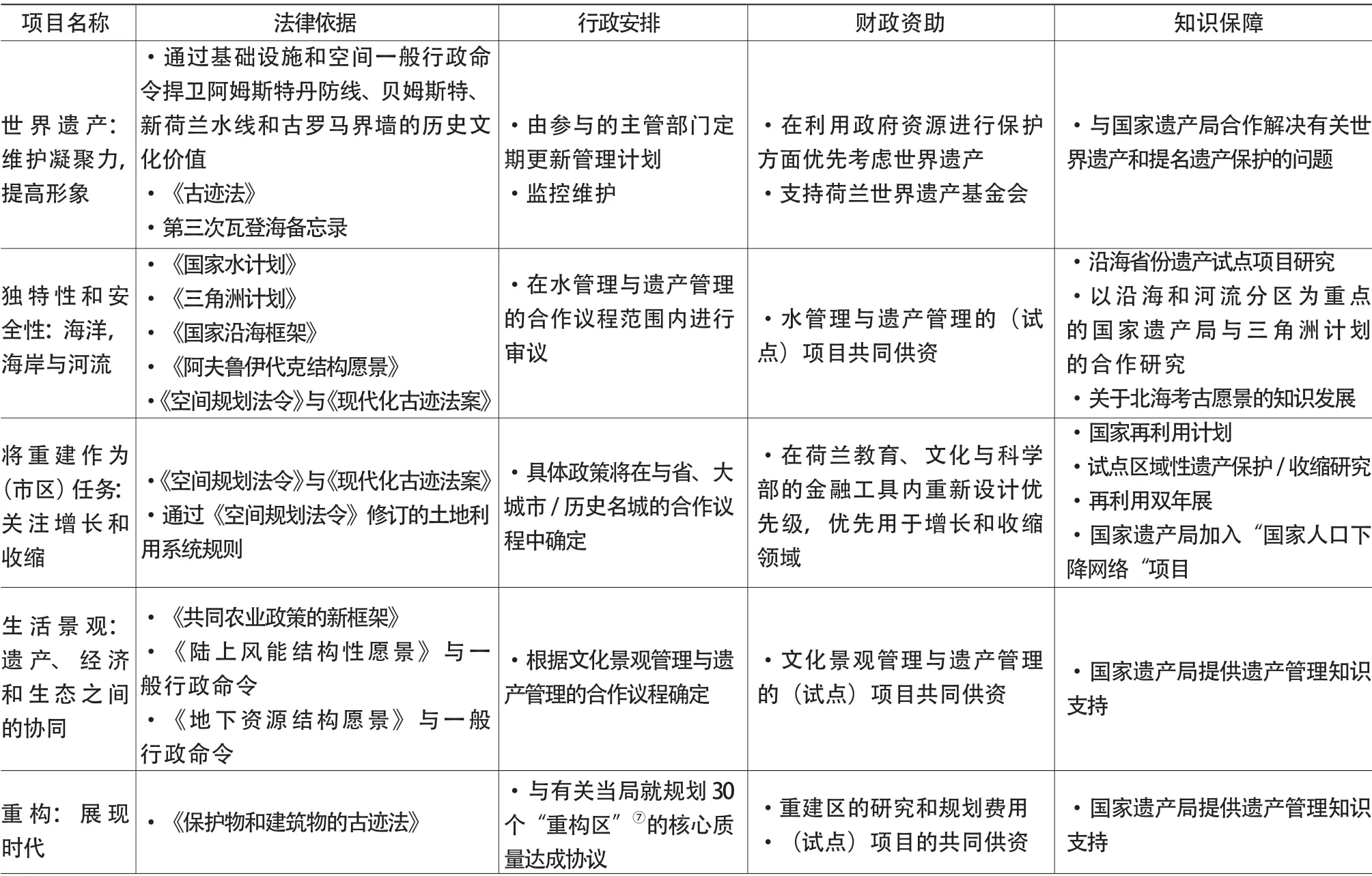

《丽城备忘录》继承了自2 0 世纪8 0 年代开始兴起,并在20世纪90年代日渐完善的“发展导向(development-led)”与“项目驱动(projectbased)”的方法,建立起丽城项目计划(1999—2009年)。在遗产专家、规划师、设计师等各界人士的赠款帮助下成立了项目办公室,重点从财政资助与知识保障两方面在丽城地区开展实践。《丽城备忘录》强调的遗产政策与空间规划的全过程融合、公众“通过发展来实现保护”等政策实践成果被纳入各相关法律与行政法令当中。《遗产与空间愿景》则进一步深化了《丽城备忘录》与《现代化古迹法案》的空间政策,提出了“从登录到关联(van collectie naar connectie)”的理念,将遗产保护与经济(农村再生、人口减少)、安全(水资源管理)和可持续性(气候变化、能源转型)等空间发展目标相关联,强调从“利润(投资于价值创造,增强与显化遗产保护与经济效益的联系)”“人民(共存遗产保护中公共利益与私人利益,增强公众参与)”“地球(使遗产保护与可持续发展三大支柱(经济、生态、社会)的相互促进,增强相关部门的协同)”3方面整合“文化空间”任务与其他空间任务。并将这些整合通过5项国家优先项目(2011—2015),在“法律依据”“行政安排”“财政资助”“知识保障”4方面推动示范落实(表3)。

表3 《遗产与空间愿景》中五项国家优先项目空间政策

1.4 趋势三:简明、高效的空间授权尺度配置

作为遗产地理学中遗产的3个空间属性之一,尺度(scale)近年来成为学界遗产研究的热点,遗产在不同尺度的空间授权关系特征以及优化配置是其中的研究重点。

在面向空间规划的荷兰遗产政策中,简化、增效遗产在不同尺度的空间授权配置,也成为《遗产与空间愿景》中的3大愿景之一。中央尺度主要负责4个方面的职责:负责运作良好的“文化空间”政策系统;管理关乎国家利益的联合国教科文组织世界遗产(包括荷兰的世界遗产临时清单)、城市和乡村文化景观、国家古迹和海洋遗产;以发起者、土地和财产所有者的身份,利用其负责的遗产对房地产投资组合进行具有成本效益和以客户为导向的管理,以创造社会附加值并增强空间质量;与合作伙伴共享遗产知识和专长,并促进该领域的知识发展。省级尺度强调在区域的利益平衡中发挥核心作用:衡量区域空间整体利益并促进省级结构愿景和法规中的遗产利益;在跨城市的遗产任务中起到协调作用;根据《古迹法》,管理被授权管理的考古关注区域;与中央政府共同为市政当局提供知识和设施。在市级尺度,市政当局需要在指明所辖区域内的历史文化价值基础上,负责衡量所辖区域空间整体利益,并促进市级结构愿景、分区规划和相关法规中的遗产利益。

需要指出的是,市级尺度最主要的规划工具——分区规划的相关法规并没有详细规定将遗产纳入规划的程序和方式,遗产仅仅作为“双重用地(dubbel bestemmingen)”中“价值(waarde)”管制叠加要素。根据荷兰《标准类似分区规划》规定,分区规划包含两种类型用地,即用地(bestemmingen)与双重用地(dubbel bestemmingen)。前者包括各功能类别的一般用地(s p e c i f i e k e bestemming)、临时用地(voorlopige bestemming)、拟定用地(uit te werken bestemming),而后者是指由于治理(Leiding)、价值(Waarde)、水管理(Waterstaat)等方面的特定管制需要,在一般用地上叠加特定空间属性的用地类型之一,根据《空间规划法令》第3.1.6条规定,需要由市政当局做出适当的决定(图4)。鉴于此,国家遗产局(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,RCE)在与相关方(包括省、市、水利局、知识机构、房屋协会、土地经理、农业集体等)合作开展的“遗产与空间计划”(Programma Erfgoed en Ruimte)中,开发了“分区规划中的遗产保护矩阵”(Matrix Erfgoed borgen in bestemmingsplan)。此矩阵基于《标准类似分区规划》(,SVBP)与《环境法通用准则》(,WABO),整合指明了不同类型的遗产价值构成要素可选择的规划工具(表4)。

图4 莱顿历史中心分区规划

表4 分区规划中的遗产保护矩阵

2 对我国空间规划体系下历史文化名城保护规划的启示

2019年5月,中共中央国务院印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,提出建立“五级三类”的国土空间规划体系,历史文化名城保护规划作为文物保护专项规划与生态环境保护、林业草原等专项规划并列在一起,这有望推动我国历史文化遗产保护从文物资源到历史文化保护空间的视角转变。在国土空间规划体系初步建立的背景下,亟待探索我国历史文化名城保护规划的前进之路。

2.1 启示一:从“应保尽保”走向“内部整合”

近年来的历史文化名城保护实践,“应保尽保”的原则大大推动了文化遗产的“抢救性保护”。但与荷兰一样,在我国亦存在不同类型遗产管理职责分属于不同部门的情况。一般情况下,文物保护单位管理职责属于文物部门,历史建筑管理职责属于住建部门,工业遗产管理职责属于工信部门等。而这些不同类型遗产的历史文化保护空间都有各自的规定,它们在历史文化名城保护规划中的关系还不尽明晰。例如在《历史文化名城保护规划标准》中规定,“当历史文化街区的保护范围与文物保护单位的保护范围和建设控制地带与出现重叠时,应坚持从严保护的要求,应按更为严格的控制要求执行”,而这一规定似乎存在过于宽泛的问题。因此,结合荷兰遗产政策中面向“文化空间”的多样遗产整合实践,本文认为在我国空间规划体系逐步完善的背景下,需要在历史文化名城保护规划中,明确不同类型遗产历史文化保护空间的范畴与政策协调,实现我国文化遗产政策的内部整合。

2.2 启示二:从“保护主导”走向“载体思维”

在我国国土空间规划体系中,文化空间的保护与发展需要面对与生态空间、农业空间、城镇空间等的关系,以及与这些空间相关领域规划的融合问题。在技术层面,需要加强空间信息技术在文化遗产保护管理领域的应用,推动文化空间纳入“一张图”系统,将文化空间区划管控与“三区三线”管控进行统一。除此之外,还需要更为积极地推进文化空间发展与其他空间发展的整体性策划,实际上,这在“历时性城镇景观(HUL)”理论中已得到多年的倡导。关于文化空间的发展,在我国历史文化名城保护规划中通常有文化遗产展示与利用建议,但这些内容通常不是主要内容,更不是强制性规定,而在其他规划中常常对文化遗产展示与利用不够重视,导致文化遗产保护与利用之间,文化空间发展与其他空间发展之间的关系、逻辑不明,从而一定程度导致了2019年3月14日,住房和城乡建设部、国家文物局联合发布《住房和城乡建设部、国家文物局关于部分保护不力国家历史文化名城的通报》中提及的拆真建假、闲置不用等现象。借鉴荷兰经验,应在我国名城保护规划中加强对于发展战略、项目与机制的重视与对接,或者在名城保护规划指导下增加文化空间所在特色街区、城市、区域的整体性规划设计与项目策划(这其中,相比不可移动的文物古迹,更加具有流动性的非物质文化遗产,通过节庆、教育、旅游等项目推动而在空间中进行展示、传承是带动文化空间发展与其他空间发展联动的重要手段之一),推进文化空间真正融入国土空间发展中,成为国土空间发展中积极、主动的组成部分,真正实现“在保护中发展,在发展中保护”。

2.3 启示三:从“市(县)域局限”走向“区域视野”

目前,我国历史文化名城保护规划体系作为专项规划,能对应涵盖国土空间规划“五级”层次中的“市、县、乡”三级文化遗产。但历史文化名城保护规划的规划范围通常局限于市(县)域,这与历史文化文脉空间范围因历史“层积”而成的“柔性边界”特点并不契合。在荷兰遗产政策的空间授权尺度配置中,关于省级尺度,尤为强调了跨行政区的遗产保护协同与利益协调。本文认为,鉴于我国名城保护规划大多局限于市、县域行政边界的情况,在我国区域协同发展与“跨区域遗产廊道”保护与利用逐步推进背景下,需要在历史文化名城保护规划中,强化与区域历史文化遗产保护对接的内容,在推动名城历史文化价值完整保护的同时,助推区域文化协同。

3 结语

通过分析21世纪面向空间规划的荷兰遗产政策发展演进,可见为实现保护与发展的整合,在空间规划体系下,需要将遗产政策的对象向更加宽阔、更加包容的“文化空间”拓展,将以登录与区划制度为主导的“部门化”空间政策向助力空间发展的“因素化”“载体化”空间政策升级,并优化完善各级空间尺度的政策授权配置关系。在我国空间规划体系初步建立的当下,面对遗产职能的部门分割、保护制度的发展弱势、规划范围的边界局限,本文提出了从“应保尽保”走向“内部整合”,从“保护主导”走向“载体思维”,从“市(县)域局限”走向“区域视野”的初步想法,期望为我国空间规划体系下历史文化名城保护规划研究奠定一定的基础。

注释:

①2015 年,在联合国大会第七十届会议上通过的《2030 年可持续发展议程》中明确强调遗产与可持续发展的关系,提出通过“加强世界文化和自然遗产的努力”,实现17 项可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)中的目标11,即“让城市和人类住区变得包容、安全、韧性和可持续”。2016 年,《新城市议程》在第三届世界人居大会上审议通过,强调了遗产在发展充满活力、可持续和包容性的城市经济,以及维持和支持城市经济逐步向更高生产率转型中的作用。Web of Science核心数据库中主题为“‘Cultural Heritage’and‘Sustainable Urban Development’”的文献数量从2010 年前年均5 篇左右,发展到2010 年后年均20 篇左右,2015 年年均50 篇左右。

②2019 年出台的《欧洲遗产行动框架》(European Framework for Action on Cultural Heritage)中,提出了4 项关键原则,即整体性方法(holisticapproach)、主流与整合方法(mainstreaming and integrated approach)、循证决策(evidence-basedpolicy making)、多方利益相关者合作(multi-stakeholdercooperation)。在这些遗产原则下,2019 年,在欧洲空间规划网合作计划框架内,开展了“作为战略领土发展的物质遗产”(The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development)的研究,提供了有关物质遗产对10 个选定国家和地区经济影响的经验证据。之后,该研究继续进行,开展“作为欧洲区域社会福祉资源的遗产”(Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions)研究,就遗产对社会的影响(包括生活质量)提出泛欧方法论和领土分析,以就文化资产和相关投资如何促进区域、农村和城市发展,以及改善领土凝聚力建立证据和知识。

③修订后的《空间规划法令》与《古迹法》规定市政当局有义务在制定分区规划时阐述历史文化价值,并增加对纪念性建筑所有者的许可要求豁免,推动了市政当局将古迹委员会(monumenten commissies)和福利委员会(welstands commissies)合并为一个空间质量委员会(commissie Ruimtelijke Kwaliteit)。

④因为人文景观的管理职责在荷兰属于农业部,因此这里的人文景观主要指的是农地范畴。

⑤丽城项目计划(1999-2009 年)重点对丽城地区的项目实施进行支持,这些地区享有常规空间政策资金,从2000 年的500 万欧元增加到2003 年及以后的820 万欧元。

⑥强调区域遗产保护的成功与否并不是取决于在多大程度上登录和保护了一组有价值的物体和结构,而是取决于在多大程度上成功地将当前“文化空间”特征和未来空间发展任务联系在一起。

⑦“重构区(wederopbouwgebieden)”是为强调二战/战后遗产,《遗产与空间愿景》通过原始规划与设计的质量,当时的设计原则,当下的城市完整性和稀有性,未来进行设计和实施的示范功能,(国际上的)国家重要性及其当前的历史文化价值等方面进行评估后,从1940年至1965年期间选择的30个具有国家文化历史意义的地区,并划分为重构核心/区域(从战争破坏中恢复的城市),战后居住区与农村地区(战后重建,土地整理和新土地重建的地区),并列出了每个重构区使其具有重要意义的核心空间质量特征。

⑧根据荷兰《标准类似分区规划》规定,分区规划包含两种类型用地。即用地(bestemmingen)与双重用地(dubbelbestemmingen)。前者包括各功能类别的一般用地(specifieke bestemming)、临时用地(voorlopige bestemming)、拟定用地(uit te werken bestemming);而后者是指由于治理(leiding)、价值(waarde)、水管理(waterstaat)等方面的特定管制需要,在一般用地上叠加特定空间属性的用地。

⑨中国城市规划学会城市规划历史与理论学委会副主任委员、清华大学建筑学院城市规划系系主任武廷海教授在接受新华社采访时指出“以历史文化保护空间的方式来落实文物保护利用,实际上是在文物保护理念与实践不断发展的基础上,实现了从资源管理向空间管理的跃进……历史文化保护空间是因人类活动而具有特定文化意义的国土空间,以不可移动文物及其环境为核心组成要素”。