企业信用、地区法治环境与研发补贴的创新驱动效应

2022-02-21柯东昌李连华

柯东昌 李连华

【摘要】选取2009 ~ 2017年我国A股上市公司为基本样本, 实证检验优良的企业信用究竟是促进还是抑制政府研发补贴对企业创新的驱动效应。 实证研究结果表明, 尽管企业所获得的政府研发补贴对企业的创新投入起到显著的促进作用, 但是优良的企业信用显著地抑制了政府研发补贴的创新驱动效应。 由于企业信用不仅是一个道德问题, 其实质更是一个法治问题, 本研究还对完善的法治环境能够产生的调节作用进行了进一步探讨。 结果一致表明, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用。

【关键词】企业信用;研发补贴;法治环境;创新驱动

【中图分类号】F275.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)04-0050-9

一、引言

为了促进企业增加创新投入, 世界各国政府普遍采用的政策之一是向企业提供研发补贴[1] 。 创新产出具有外部性, 即由于企业之间的知识溢出和不完全专用性, 使得企业无法充分获得创新活动的收益, 由此导致的创新投入不足可能会阻碍经济增长[2] 。 因此, 对于政府资助企业研发活动的必要性, 学者和政策制定者之间几乎没有分歧[3] 。 然而, 政府研发补贴对企业研发投入究竟是产生了促进效应还是挤出效应, 已成为学术研究的焦点问题[1,4] , 并且其研究结论存在很大的争议[5] 。

一些经验研究表明, 政府研发补贴能够显著促进企业增加研发投入[5-7] 。 也有一些经验研究认为私人研发和政府资助研发之间的替代关系确实存在。 例如, Wallsten[8] 构建联立方程模型, 对小企业的创新项目进行了实证检验, 其结果表明, 研发资助完全挤出了企业自身的研发投入。 而Busom[9] 研究发现, 样本中约30%的西班牙企业中, 公共资助完全挤出了私人资助的研发。 路春城、吕慧[10] 的研究进一步发现, 财政补贴对企业研发投入的影响存在双重门槛效应, 即财政补贴与企业研发投入存在非线性关系。 本文认为, 导致实证研究结论各异的重要原因是: 虽然以往文献就政府研发补贴对企业创新的影响机制进行了研究, 但忽视了企业自身的特定因素及其所处制度环境的异质性对这些机制所产生作用造成的影响。

与此同时, 随着商事制度改革的推进, 我国政府相继出台了一系列旨在构建和加强以企业信用监管为核心的新型监管体制的重大政策。 2014年6月, 国务院发布了对于优化信用治理环境和提升国家整体竞争水平均具有重要战略意义的首部国家级信用专项规划——《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》, 这标志着信用的优良状况日益成为引导社会资本流向的核心经济要素。 为了落实国务院对信用建设的相关文件要求, 2015年9月国家发改委、工商行政管理总局和中央文明委办公室等38个部门联合发布了《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘》, 2016年1月国家发改委、中国人民银行和最高人民法院等44个部门共同签署了《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(简称《合作备忘录》)。 2016年5月, 国务院进一步颁布《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号, 简称《指导意见》)。 相应地, 为有效实施守信激励和失信惩戒制度, 国家市场监管总局于2019年7月进一步发布《严重违法失信名单管理办法(修订草案征求意见稿)》。 当前正值我国大力推行以企业信用监管为核心的新型监管制度之际, 企业信用的经济后果研究也逐渐成为学术界关注的热点之一。 因而, 结合政府研发补贴的学术动态, 本文将重点探讨优良的企业信用到底是促进还是抑制政府研发补贴对企业的创新驱动效应。 由于企业信用不仅是一个道德问题, 其实质更是一个法治問题[11] , 本文进一步对法治环境的调节作用进行了实证检验。

二、理论分析与研究假设

(一)企业信用与政府研发补贴的创新驱动效应: 资源基础理论的分析视角

资源基础理论认为, 企业是一系列资源和能力的集合, 并且企业所拥有的各种不可模仿的稀缺资源能够转化为持续的竞争优势。 这些资源既包括有形的资源如人力资源、机器设备、建筑物和金融资本等, 也包括无形的资源如商标资产、内部秘诀和信用等[12] 。 其中, 信用是一个广泛的概念, 许多科学领域都有相关研究, 在传递信息时尤其重要[13] 。 本文关注的是企业作为行为主体的信用, 这种形式的信用已经被广泛研究和讨论。 然而, 学术界很少明确定义这个概念, 一般只是列出该概念的要素[13] 。 通常认为企业的信用状况反映了企业履行契约的意愿和能力[14] 。 因此根据资源基础理论, 企业的优良信用作为一种重要的无形资源, 直接体现了企业在资本市场、产品市场和履行社会责任等方面具有较强的竞争优势, 这些优势有利于政府研发补贴创新驱动效应的发挥。 本文将从这三个方面深入分析优良的企业信用对政府研发补贴的创新驱动效应所起的促进作用。

1. 资本市场。 由于研发项目的结果具有高度不确定性且监管成本巨大, 因此一般企业研发项目预期所需资金很难通过外部融资方式获取。 Brown等[15] 更具体地指出, 外部融资约束首先会影响企业的研发投入。 银行贷款虽然是企业外部融资的主要来源, 但是银行与企业间的信息不对称问题较严重, 银行在放款之前必须对借款人的信用水平进行仔细审核和评估。 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘》明确要求, 必须及时在国家企业信用信息公示系统公示失信企业的相关信息, 并采取相应的联合惩戒措施, 其中一项措施就是融资授信限制。 《合作备忘录》也强调, 基于全国信用信息共享平台建立失信行为联合惩戒系统, 引导金融机构在融资授信时审慎性参考, 对拟授信对象为失信被执行人的必须从严审核。 《指导意见》也明确指出, 一方面, 要健全褒扬和激励诚信行为的机制, 例如, 鼓励有关单位开发“信易贷”“信易债”等守信激励性产品, 引导银行等金融服务机构参考使用市场主体的信用信息和信用评价结果, 给予诚信的市场主体更多机会和实惠; 另一方面, 健全相应的约束和惩戒失信行为的机制, 引导商业银行等金融机构按照风险定价原则, 提高对严重失信主体的贷款利率或者限制向其提供贷款。 对于上市公司而言, 良好的企业信用或形象及与之息息相关的股价表现有助于提高该企业在资本市场的再融资能力和降低融资成本[16] 。 通过上述分析, 本文认为, 良好的信用能提高企业的融资能力, 缓解企业融资约束, 进而降低企业将政府研发补贴挪作他用的可能性, 即有助于企业将所获得的政府研发补贴及时投入到研发项目中。

2. 产品市场。 作为企业的重要无形资源, 良好的信用有助于企业提高消费者忠诚度和脱离生存危机, 也能得到监管者和媒体优待[17] 。 这是因为企业信用是企业品牌形象的重要因素之一[18] , 而企业品牌形象不仅会直接影响消费者对企业产品质量的评价, 而且影响经销商对企业的认可度[18] 。 尤其是在不完美的市场机制下, 当买方与卖方在产品质量上存在明显的信息不对称时, 良好的信用等级也展现了企业产品的质量优势, 因而能够帮助企业获得更有利的销售价格[19] 。

《指导意见》明确提出, 鼓励有关部门和社会组织建立各类市场主体的信用记录, 鼓励行业协会和商会尽快完善会员企业的信用评价机制, 引导企业主动发布信用承诺或产品质量承诺等专项承诺, 并在会展等活动中大力推介守信企业。 为贯彻国务院的相关要求和精神, 财政部于2016年8月1日颁布的规范性文件《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》明确强调, 诚实信用是政府采购坚持的基本原则之一, 并要求依法限制失信主体参与政府采购。 基于这一逻辑, 本文认为, 良好的信用能够提高产品市场对企业产品的认可度、拓展销售渠道, 从而提高企业经营绩效和促进内部资金的积累, 这有助于缓解企业融资约束, 进而帮助企业将所获得的政府研发补贴及时投入到研发项目中。

3. 企业社会责任。 优良的企业信用作为企业所拥有的一种无形、优质的经济资源, 不仅带来了社会对该企业保证产品质量、提供优质服务的认同, 而且体现了社会对该企业履行社会责任的认同[20] 。 当前有关企业社会责任与创新关系的主要学术文献是将企业社会责任视为从外部环境获取信息、知识和财务资源的渠道, 这些优势有利于促进企业在不同创新阶段增加内部投资[21] 。 无论是履行环境方面还是社会方面的企业社会责任, 都会通过多种方式促进企业创新。 例如, Sharma和Vredenburg[22] 研究显示, 履行环境方面的社会责任有利于企业获得外部的绿色信息和绿色知识, 进而这些企业很可能会在战略上增加对绿色技术的投资。 与之不同, 目前环境方面企业社会责任的研究不仅仅是关注其对企业创新的影响, 而且还试图探究环境方面的企业社会责任也可能通过构建社会声誉而建立组织间相互进行资源交换的外部联系。 例如, Shu等[23] 的研究表明, 环境方面的企业社会责任有助于企业获取来自外部的支持, 进而带来更多的合作创新。 此外, 社会方面的企业社会责任, 包括支持当地的社区活动、对慈善机构的捐赠及提供培训和职业发展机会等, 有助于企业形成长期守约而非短期机会主义的形象[24] , 从而也有助于企业获得更多的创新合作机会, 因为创新是高风险活动, 需要合作者之间保持长期的相互信任。 基于上述逻辑, 本文认为优良的企业信用体现了企业在履行社会责任方面的竞争优势, 而这会促进企业开展创新活动, 这为企业将获得的政府研发补贴及时用于研发项目提供了客观条件。

归纳上述分析可得, 企业的优良信用是一种重要的无形资源, 而这一无形资源能给企业在资本市场、产品市场和履行企业社会责任等方面带来明显的竞争优势, 这些优势条件在一定程度上可以提升企业的融资能力、内部资金的积累能力和开展创新合作的能力, 进而有助于企业将获得的政府研发补贴及时投入到研发项目中。 为此, 本文提出如下假设:

H1a: 限定其他条件, 优良的企业信用会促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应。

(二)企业信用与政府研发补贴的创新驱动效应: 雪崩效应的分析视角

尽管资源基础理论认为优良的企业信用是能给企业带来多方面竞争优势的经济资源, 但必须指出的是, 具有资本特性的优良信用和其他的一般资源存在本质的区别, 企业的其他资源可能会因为高风险而在一定程度上降低其经济价值, 然而企业信用则可能由于一次失信行为的发生与揭露而一夜之间荡然无存, 这是因为优良的企业信用具有雪崩效应。 在密码学中, 雪崩效应指一种不稳定的平衡状态, 并且也是加密算法的一种特征, 其基本含义是明文或密钥的少量变化就能引起密文的很大变化。 企业信用的雪崩效应是指企业信用的突然崩塌, 可能由于一个疏忽或者一次失误, 或者由于客观因素导致失信行为的出现, 就引发信息在极短的时间内迅速传播与扩散, 最终导致企业通过长时间努力与积累而形成的优良信用被全面否决[25] 。

企业信用的雪崩效应按照其形成的原因不同具体可分为自致雪崩和他致雪崩两大类。 由企业自身过错而造成的信用崩塌称为自致雪崩, 而由企业外部因素或企业自身难以控制的其他客观因素造成的信用崩塌则称为他致雪崩, 二者的区别还体现在雪崩发生后的重塑难易程度上。 自致雪崩的结果发生后, 信用恢复或重构的可能性一般很小, 其后果往往十分严重且影响深远, 典型案例如安达信、南京冠生园、三鹿奶粉、安然、乐视财务危机以及近期的瑞幸咖啡等事件, 就是在自致雪崩效应下最终破产或退市。 而他致雪崩的结果发生后, 信用恢复或重构的可能性很大。 例如, 企业因面临不可抗力因素而失信, 或者由于政治原因导致经营业绩下滑, 这相对容易重新建立自身的优良信用。 从心理学角度分析, 雪崩效应之所以在企业信用中容易发生, 其原因在于社会公众对于企业的信用判断只要出现了一次证伪的经历, 就会导致对该企业的信任心理发生根本性的动摇, 甚至以前所形成的信任不复存在, 因为优良信用记录的积累和延续远远比不过一次负面的信用记录所带给社会大众的深刻印象。 因此, 由于信用具有雪崩效应的属性, 拥有优良信用的企业的管理者必将高度重视企业优良信用的维护, 尤其是要防范企业自致雪崩的发生, 因而这些企业的内部控制制度无论在制定层面还是在执行层面都会更加严格。

首先, 在内部控制重心的定位上, 为预防雪崩效应的发生, 企业内部控制应更加强调短期合规性目标而非长期发展的战略性目标。 财政部会同多部委于2008年联合颁发的《企业内部控制基本规范》把企业内部控制的目标之一确定为: 合理保证企业合法合规、资产安全和提高经营效率与效果。 但是, 如果企业内部控制的目标过于强调当前资产安全和短期经营业绩, 则容易导致无论是企业层面还是事业部层面都过于重视其短期效率, 从而使得企业的投资方向可能远离具有长期性、战略性和高风险的创新项目[26] 。 尤其在事业部制的组织结构中, 很多企业通常用短期的投资回报率来评估各个事业部对整个企业组织的贡献, 并以此为标准来分配各个事业部及其管理者的报酬。 Hill和Hoskisson[27] 明确指出, 当公司高层管理者面临的问题是如何评价由各个事业部所提供的数据时, 尤其是该公司高层管理者对其具体的行业、技术、地理位置等情况没有準确、及时的信息时, 他们一般倾向于使用短期财务业绩指标。 大量研究表明, 对短期财务业绩的过度强调, 会导致企业各个事业部的短视倾向, 从而在一定程度上抑制企业的创新活动[28] 。

其次, 随着严格的企业内部控制制度在执行过程中被不断强化, 必将使得企业管理层在面临创新投资决策时保持更多的职业谨慎, 以尽量规避潜在的风险事项[29] , 这会抑制企业从事创新投入的活力。 Kaplan和Norton[30] 认为创新往往是一个不断试错和面临较大不确定性的过程, 如果企业过于强调内部控制, 制定严格的控制规章和人事考核标准, 可能导致整个企业墨守成规, 进而缺乏创新活力而发展受限。 例如, 严格规范的企业内部控制往往要求企业在面临重大创新投入决策时采取集体决策方式, 但是, 集体决策和其规范的决策流程往往会导致相关决策难以及时达成一致意见, 这是因为不同经历、不同背景的管理者对创新投入的认知存在较大差异。 Ribstein[31] 从企业员工行为的角度指出, 严密的内部控制制度也会使员工有过于被束缚压抑的感觉, 因而也会影响员工的工作激情和创新精神。 因此在美国SOX法案颁布之際, 学术界和企业界产生了一些担忧, 因为美国SOX 法案所要求的严格控制政策和程序可能会抑制企业的持续创新能力。

根据上述分析, 由于优良的企业信用具有雪崩效应的特性, 理性的企业管理者为防止雪崩的发生而对企业优良信用的维护格外敏感, 进而更加重视和强化内部控制。 然而, 过于严格的内部控制制度导致企业管理者更多地强调其短期的合法合规、经营效率和效果目标而忽略了战略性的创新活动, 也会抑制企业进行创新投入的活力, 最终对该企业所获政府研发补贴的及时投放也会产生抑制作用。 为此, 本文提出以下假设:

H1b: 限定其他条件, 优良的企业信用会抑制政府研发补贴对企业的创新驱动效应。

(三)企业信用与政府研发补贴的创新驱动效应: 法治环境的调节作用

法学与金融学的大量研究文献强调法治环境在形成金融契约和公司金融政策中起着至关重要的作用。 例如, Haselmann等[32] 的研究表明, 法律环境影响银行行为, 银行贷款组合的构成取决于法律环境, 良好的法律环境增加了银行对企业的信贷供应。 Daher[33] 的实证结果表明, 法律的强制执行缓解了违反契约后净债务发行量的下降。 更具体地, Butler和Fauver[14] 的实证研究发现, 完善的法律环境对有效的信用机制有重大影响。 因为单纯靠企业信用往往力所不及, 需要与之配套的法律制度帮助其构建具有公共性、公信力和惩罚性的有效信用机制, 所以法治对于企业信用有着显著的“功能支撑”作用[25,34] 。 若离开了强制性的法律保障, 企业信用本身就会失去应有的约束力, 企业信用水平也难以持续提高。 因此, 企业信用不仅是一个道德问题, 其实质更是一个法治问题[11] 。

具体而言, 目前我国政府对企业信用监管的全部流程和环节, 既包括事前阶段的信用承诺、诚信教育, 也包括事中阶段的信用信息归集、信用分级分类和“双随机、一公开”, 还包括事后阶段的失信联合惩戒和信用修复等, 这些都与相应的法律法规息息相关。 例如, 企业的信用信息归集工作, 不仅需要市场监管部门及时收集本部门所掌握的企业信用信息, 还需要市场监管部门以外的其他行政部门(含横向和纵向) 相互推送和共享企业信息[35] , 而且市场监管部门以外的其他行政部门归集涉企信用信息的范围如何来明确, 直接体现市场主体信用体系建设的完善程度, 这些都迫切需要相关的法律法规提供强制性的规范。 因此, 优良的企业信用竞争优势的发挥在很大程度上依赖于该企业所处地区法治环境的完善程度。

然而, 法治环境作为一种宏观制度环境, 其变迁与发展是一个长期逐步改善的过程, 难以在短期内实现大幅度提升。 在我国广袤的地域环境下, 由于各地区的政策、资源禀赋、地理位置、交通、历史等诸多因素不同而导致市场化改革进程呈现出各地区发展的不平衡, 因而当前我国各地区法治环境的完善程度也存在着显著差异[36,37] 。 已有大量地区间比较研究表明, 完善的法治环境能促进和提高企业的信息披露质量[38] , 从而也有利于信用监管部门及时有效地采集和共享企业信用信息, 即提高了企业信用信息的及时性、完整性和透明度。 进一步地, 企业及时公开披露优良的信用信息, 也便于优良信用被市场广泛认可, 更能充分发挥优良信用在市场中的竞争优势, 且其司法、诉讼和执法效率均比较高, 因而能更好地保障守信企业的合法权益, 而且欠完善的法治环境会导致企业的违法违规成本较低[37] 。

通过上述分析可知, 与欠完善的法治环境相比, 完善的法治环境提高了企业信用信息的及时性、完整性和透明度, 也更有效地保障了守信企业的合法权益, 进而更有利于优良的企业信用为该企业带来包括在资本市场、产品市场和企业社会责任等多方面的竞争优势, 这些优势能进一步促进企业将所获得的政府研发补贴及时投入到研发项目中。 即完善的法治环境更有利于优良的企业信用发挥其作为一种重要无形资源的核心优势, 同时完善的法治环境能更好地维护该企业应有的合法权益, 因而在一定程度上减弱可能发生的雪崩效应会给企业带来的过度负面影响。 为此, 本文提出如下假设:

H2: 限定其他条件, 较之于欠完善的法治环境, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用。

三、研究设计

(一)样本选择

本文选取2009 ~ 2017年我国A股上市公司作为初始样本, 并进行如下筛选: ①鉴于金融行业上市公司财务数据的特殊性, 剔除银行、证券和保险等金融行业上市公司; ②剔除研发投入强度、政府研发补贴、企业信用等级等变量存在数据缺失的观测值。 本文最终得到的样本观测值为3069个。 为了排除极端值的影响, 对回归模型中的所有变量在1%和99%分位均进行了缩尾处理。

(二)研究模型与变量定义

借鉴陈红等[5] 的做法, 本文构建以下基本多元回归模型:

RDIINC=a0+a1RD_SUB+a2RD_SUB×CR+a3CR+a4RD_SUB×CR×LAW +a5LAW+a6UNIFY+a7GENDER+a8INDEPEND+a9STATEDU+a10ASSET+a11LEV+a12ROA+a13CASHI+a14ESTABAGE+a15LISTAGE+a16ENVIRN+a17INDUS+a18YEAR+ε

企业研发投入强度(RDIINC)为因变量, 采用该企业本年度的研发支出总额占本年度营业总收入的比率来度量。 该变量的数值越大, 企业的研发投入强度越大。 企业获得的政府研发补贴(RD_SUB)为自变量, 借鉴陈红等[5] 和路春城、吕慧[10] 的方法, 采用该企业本年度所获得的各种类型研发补贴总额乘以100后与该企业本年度的营业总收入之比进行度量。 其中, 企业在该年度所获得的各类研发补贴总额主要是通过从同花顺数据库收集的中国上市公司政府补贴明细逐一进行人工识别和人工判断, 并将该企业在该年度获得的各类研发补贴金额加以汇总而成。

企业信用等级(CR)为调节变量, 其度量方法参照Alali等[39] 和常莹莹、曾泉[40] 等的研究, 即根据该企业在该年度作为债券发行主体的信用评级情况分别进行相应的赋值。 本文第一种信用等级变量(CR1)的具体赋值规则是将信用等级从最低级(CCC)到最高级(AAA)划分为6个档次, 并依次赋值为0、1、2、3、4、5。 为了增强研究结论的稳健性, 本文将企业信用等级变量(CR1)的平方作为第二种信用等级变量(CR2)。 法治环境(LAW)为调节变量, 是该企业在该年度的法治环境指数, 其数据来源于《中国分省企业经营环境指数2017年报告》中各地区(即各个省份)法治环境指数[41] 。 该指数越大, 表示该地区(省份)的法治环境越完善。

若回归模型中政府研发补贴(RD_SUB)与企业信用等级(CR)交乘项(RD_SUB×CR)的回归系数(a2)显著为负, 则表明优良的企业信用对该企业研发补贴的创新驱动效应起到了显著的抑制作用, 若该回归系数(a2)显著为正, 则表明优良的企业信用对该企业研发补贴的创新驱动效应起到了显著的促进作用。 进一步地, 回归模型中三个变量交乘项(RD_SUB×CR×LAW)的回归系数(a4)符号及显著性, 用以考察企业所处法治环境所起的调节效应。

本文所涉及的主要变量定义和来源情况具体见表1。

四、实证结果及分析

(一)H1检验: 企业信用对研发补贴创新驱动效应的影响

表2 报告了企业信用采用第一种度量变量(CR1)的多元回归(OLS) 结果。 从表2中可以看到, 政府研发补贴(RD_SUB)的回归系数在1%的水平上显著为正(系数=0.03868, t=9.24), 而政府研发补贴与企业信用等级交乘项(RD_SUB×CR1)的回归系数显著为负(系数=-0.00749, t=-6.53)。 這表明尽管企业所获得的政府研发补贴对企业的创新投入起到了显著的促进作用, 但是优良的企业信用显著地抑制了这种作用, 因此H1b得到验证。 表3报告了企业信用采用第二种度量变量(CR2)的多元回归(OLS)结果。 从表3中可以看到, 政府研发补贴与企业信用等级交乘项(RD_SUB ×CR2)的回归系数也显著为负(系数=-0.00107, t=-6.15), 同样支持了H1b。 此外, 表2和表3报告的多元回归(OLS)结果均显示, 模型F值的显著性水平均为0.0000, 说明模型整体显著, 而且调整后的R-squared也比较高(均大于26%), 表明模型的解释力较强。

(二)H2检验: 法治环境的调节作用

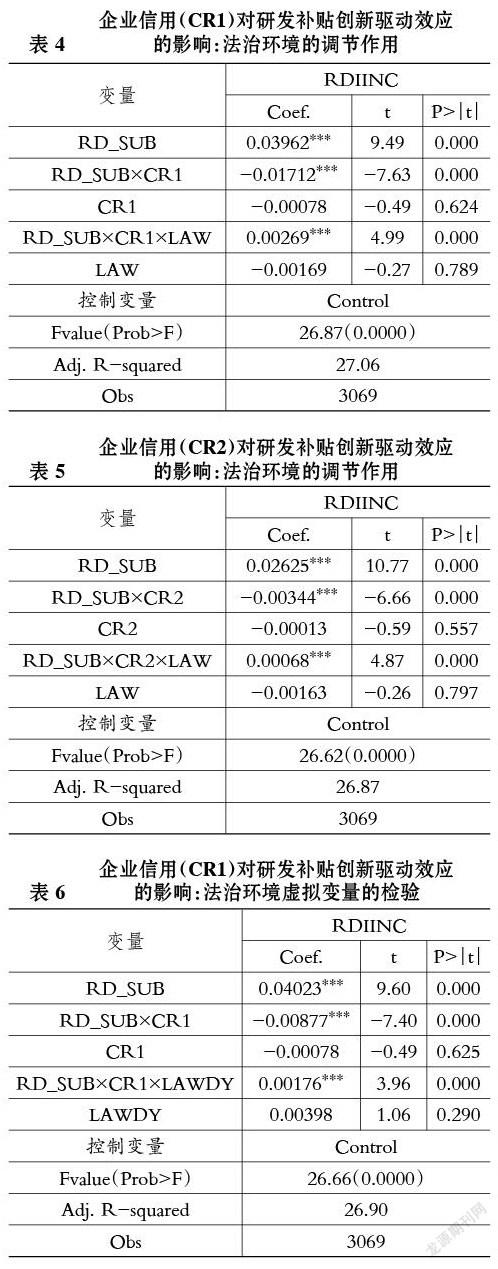

表4 ~ 表6报告了法治环境调节作用的检验结果。 表4的回归结果显示, 引入法治环境后的交乘项(RD_SUB×CR1×LAW )的回归系数在1%的水平上显著为正(系数=0.00269, t=4.99)。 这表明, 较之于欠完善的法治环境, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用, 支持了H2。 表5报告了企业信用采用第二种度量变量(CR2) 的多元回归结果, 可见引入法治环境后的交乘项(RD_SUB×CR2×LAW)的回归系数在1%的水平上显著为正(系数=0.00068, t=4.87), 因此也支持了H2。 表6报告了法治环境采用虚拟变量的多元回归结果, 引入法治环境后的交乘项(RD_SUB×CR1×LAWDY )的回归系数也在1%的水平上显著为正(系数=0.00176, t=3.96), 因此同样支持了H2。 不仅如此, 表4 ~ 表6报告的回归结果也显示, 政府研发补贴与企业信用等级交乘项的回归系数均在1%的水平上显著为负, 再次支持了H1b, 这与表2和表3的回归结果高度一致。

(三)稳健性检验

为了进一步检验研究结论的稳健性, 本文采用滞后期变量、固定效应模型和随机效应模型等多种方法分别进行稳健性检验。

首先, 本文采用政府研发补贴变量滞后1期变量(RD_SUBL1)代入模型进行OLS回归, 其回归结果表明, 交乘项(RD_SUBL1×CR1)的回归系数在1%的水平上显著为负。 这表明优良的企业信用显著抑制了政府研发补贴对企业的创新驱动效应, 再次支持了H1b。 而且引入法治环境后交乘项(RD_SUBL1×CR1×LAW )的回归系数依然在1%的水平上显著为正。 这表明, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用, 再次支持了H2。 并且, 上述回归结果在以公司为聚类变量的聚类(cluster)稳健标准差调整后, 实证结果与前文一致。 限于篇幅, 稳健性检验的回归结果予以省略。

其次, 本文参照Fisman和Svensson[42] 及李春涛、宋敏[43] 的方法, 取企业信用等级(CR1)的年度—行业—地区(省份)均值作为企业信用等级变量的工具变量(IV_CR1), 然后分别采用固定效应模型和随机效应模型进行回归。 其结果表明, 无论是固定效应模型还是随机效应模型的结果, 交乘项(RD_SUB×IV_CR1) 的回归系数均在1%的水平上显著为负, 系数分别为-0.00650和-0.00729, 对应的z值分别为-4.70和-5.16。 这同样表明优良的企业信用显著地抑制了政府研发补贴对企业的创新驱动效应, H1b得到支持。 而且回归结果还显示, 引入法治环境后交乘项(RD_SUB×IV_CR1×LAW)的回归系数依然在1%的水平上显著为正, 系数分别为0.00156和0.00167, 对应的z值分别为5.20和5.37。 这表明, 较之于欠完善的法治环境, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用, H2得到支持。

最后, 对上述工具变量三项交乘的固定效应和随机效应回归中, 本文进一步采用政府研发补贴滞后1期变量(RD_SUBL1)来度量, 其实证研究结果也保持不变。 因此, 表明本文的实证研究结论是相当稳健的。 为节省篇幅, 这些实证结果并未一一呈报。

五、结论与启示

本文从理论分析与实证检验两个维度, 研究企业信用状况及所处制度环境的异质性对政府研发补贴的创新驱动效应所产生的影响, 并试图揭示其中的影响机理。 一方面, 从资源基础理论的视角, 企业的优良信用作为一种重要的无形资源能为企业带来多方面的竞争优势, 进而有利于企业将获得的政府研发补贴及时投入到研发项目中; 另一方面, 由于优良的企业信用具有雪崩效应的特性而可能对该企业所获政府研发补贴的及时投放产生抑制作用。 为了实证检验优良的企业信用究竟是促进还是抑制政府研发补贴的创新驱动效应, 本文利用2009 ~ 2017年我国A股上市公司的经验数据, 构建多元线性回归模型进行实证研究, 并进一步采用固定效应模型、随机效应模型和工具变量等方法进行了多项稳健性检验。 实证研究结果一致表明, 尽管企业所获得的政府研发补贴对创新投入起到了显著的促进作用, 但是优良的企业信用显著地抑制了政府研发补贴的创新驱动效应, 因此, H1b得到了支持。 由于企业信用不仅是一个道德问题, 其实质更是一个法治问题, 因而本文进一步对完善的法治环境产生的调节作用进行了实证检验。 检验结果一致表明, 较之于欠完善的法治环境, 完善的法治环境对于优良的企业信用促进政府研发补贴对企业的创新驱动效应具有正向调节作用, 支持了H2。

本文的研究突破了当前政府研发补贴相关文献的关注点, 首次以企业信用为切入点, 重点探讨企业的信用状况到底是促进还是抑制政府研发补贴的创新驱动效应。 因此, 本文为政府研发补贴的相关学术研究提供了新的视角。 同时, 对企业信用的文献进行综评可以发现, 企业信用相关文献较多的是研究企业信用的影响因素, 而较少关注其经济后果, 因此本文的研究也丰富了企业信用的经济后果研究。 更为重要的是, 本文的实证结论具有一定的政策意义和启示。 首先, 依据本文的研究结论, 企业所获得的政府研发补贴对该企业的创新投入起到了显著的促进作用, 因此为了实现创新驱动发展的国家战略和切实提升企业自主创新竞争力, 建议各级政府继续加强对企业的研发补贴。 其次, 政府研发补贴政策对企业创新驱动效应的发挥程度, 需要考虑企业自身的特定因素和外部制度条件的密切配合。 依据本文的实证研究结论可得到如下启示: 当前我国在全面推行以信用监管为核心的新型企业监管方式的同时, 要依据现有的相关法律, 借鉴发达国家或地区先进的法治经验, 加快完善地方性立法, 且以普法活动带动法治意识的提升, 促进我国各地区的法治环境建设。 这是提升我国政府研发补贴政策和企业信用监管政策有效性的必要途径。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] David P. A., Hall B. H., Toole A .A.. Is public R&D a complement or substitute for private R&D:A review of the econometric evidence[ J].Research Policy,2000(4-5):497 ~ 529.

[2] Stiglitz J. E.. Markets, market failures, and development [ J].The American Economic Review, 1989(2):197 ~ 203.

[3] Dai D.. Intellectual property rights and R&D subsidies: Are they complementary policies?[ J].Journal of Economics,2018(1):27 ~ 49.

[4] 張杰,陈志远,杨连星等.中国创新补贴政策的绩效评估:理论与证据[ J].经济研究,2015(10):4 ~ 17.

[5] 陈红,纳超洪,雨田木子等.内部控制与研发补贴绩效研究 [ J].管理世界,2018(12):149 ~ 164.

[6] Czarnitzki D., Licht G.. Additionality of public R&D grants in a transition economy[ J].Economics of Transition,2006(1):101 ~ 131.

[7] 白俊红.中国的政府R&D资助有效吗?来自大中型工业企业的经验证据[ J].经济学(季刊),2011(4):1375 ~ 1400.

[8] Wallsten S. J.. The Effects of Government-industry R&D progtams on private R&D:The case of the small business innovation research program[ J].The Rand Journal of Economics,2000(1):82 ~ 100.

[9] Busom I.. An empirical evaluation of the effects of R&D subsidies[ J].Economics of Innovation and New Technology,2000(2):111 ~ 148.

[10] 路春城,呂慧.财政补贴促进了中国制造业企业的研发投入吗——基于2008-2016 年上市公司的门槛效应分析[ J].宏观经济研究,2019(8):94 ~ 103.

[11] 刘瑛.企业信用法律规制研究[D].北京:中国政法大学,2004.

[12] Barney J.. Firm resources and sustained competitive advantage[ J].Journal of Management,1991(1):99 ~ 120.

[13] Van Rijnsoever F. J., Welle L., Bakker S.. Credibility and legitimacy in policy-driven innovation networks: Resource dependencies and expectations in dutch electric vehicle subsidies[ J].Journal of Technology Transfer,2014(4):635 ~ 661.

[14] Butler A. W., Fauver L.. Institutional environment and sovereign credit ratings[ J].Financial Management,2006(3):53 ~ 79.

[15] Brown J. R., Fazzari S. M., Petersen B. C.. Financing innovation and growth:Cash flow, external equity, and the 1990 R&D boom[ J].The Journal of Finance,2009(1):151 ~ 185.

[16] 谢红军,蒋殿春,包群.官司、声誉与上市企业更名[ J].经济研究,2017(1):165 ~ 180.

[17] Gürhan-Canli Z., Batra R.. When corporate image affects product evaluations: The moderating role of perceived risk[ J].Journal of Marketing Research,2004(2):197 ~ 205.

[18] 王海忠,赵平.公司品牌形象对经销商关系导向的影响——基于主导地位制造商的中国实证[ J].中国工业经济,2008(3):93 ~ 100.

[19] Shapiro C.. Premiums for high quality products as returns to reputations[ J].The Quarterly Journal of Economics,1983(4):659 ~ 680.

[20] 储昭斌,臧武芳.企业自身视角的企业信用内涵探析[ J].华东经济管理,2005(4):86 ~ 88.

[21] Surroca J., Tribó J. A., Waddock S.. Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources[ J]. Strategic Management Journal,2010(5):463 ~ 490.

[22] Sharma S., Vredenburg H.. Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities[ J].Strategic Management Journal,1998(8):729 ~ 753.

[23] Shu C., Zhou K. Z., Xiao Y., et al.. How green management influences product innovation in China:The role of institutional benefits[ J].Journal of Business Ethics,2016(3):471 ~ 485.

[24] Flammer C., Bansal P.. Does a long-term orientation create value? Evidence from a regression discontinuity[ J].Strategic Management Journal,2017(9):1827 ~ 1847.

[25] 张北阳.上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D].长春:吉林大学,2011.

[26] Hoskisson R. E., Hitt M. A.. Strategic control systems and relative R&D investment in large multiproduct firms[ J].Strategic Management Journal,2010(6):605 ~ 621.

[27] Hill C. W. L., Hoskisson R. E.. Strategy and structure in the multiproduct firm[ J].Academy of Management Review,1987(2):331 ~ 341.

[28] Loescher S. M.. Bureaucratic measurement, shuttling stock shares, and shortened time horizons:Implications for economic growth[ J].Quarterly Review of Economics and Business,1984(4):8 ~ 23.

[29] Bargeron L. L., Lehn K. M., Zutter C. J.. Sarbanes-Oxley and corporate risk-taking[ J].Journal of Accounting & Economics, 2010(1):34 ~ 52.

[30] Kaplan R. S., Norton D. P.. The balanced scorecard:Translating strategy into action[M].Brighton: Harvard Business Press,1996.

[31] Ribstein L. E.. Market vs. regulatory responses to corporate fraud:A critique of the Sarbanes-Oxley Act of 2002[ J].Journal of Corporation Law,2002(1):1 ~ 16.

[32] Haselmann R., Pistor K., Vig V.. How law affects lending [ J].The Review of Financial Studies,2010(2):549 ~ 580.

[33] Daher M.. Creditor control rights, capital structure, and legal enforcement[ J].Journal of Corporate Finance,2017(6):308 ~ 330.

[34] 王若磊.信用、法治與现代经济增长的制度基础[ J].中国法学, 2019(2):73 ~ 89.

[35] 曹朝阳,陆诗秦,袁驰.国家企业信用信息公示系统归集相关部门涉企信用信息的工作考量[ J].中国市场监管研究,2017(9):73 ~ 77.

[36] 郑志刚,邓贺斐.法律环境差异和区域金融发展——金融发展决定因素基于我国省级面板数据的考察[ J].管理世界,2010(6):14 ~ 27.

[37] 何平林,孙雨龙,宁静等.高管特质、法治环境与信息披露质量[ J].中国软科学,2019(10):112 ~ 128.

[38] Francis B., Hasan I., Li L.. A cross-country study of legal-system strength and real earnings management[ J].Journal of Accounting & Public Policy,2016(5):477 ~ 512.

[39] Alali F., Anandarajan A., Jiang W.. The effect of corporate governance on firm's credit ratings: Further evidence using governance score in the United States[ J].Accounting & Finance,2012(2):291 ~ 312.

[40] 常莹莹,曾泉.环境信息透明度与企业信用评级——基于债券评级市场的经验证据[ J].金融研究,2019(5):132 ~ 151.

[41] 王小鲁,樊纲,马光荣.中国分省企业经营环境指数2017年报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2017.

[42] Fisman R., Svensson J.. Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence[ J].Journal of Development Economics,2007(1):63 ~ 75.

[43] 李春涛,宋敏.中国制造业企业的创新活动:所有制和CEO 激励的作用[ J].经济研究,2010(5):55 ~ 67.