基于Q方法论的虚拟交互展示界面中非遗原生态感知研究

2022-02-20胡伶俐

胡伶俐

(1.湖北理工学院艺术学院,湖北 黄石 435003;2.韩国东亚大学,韩国 釜山 49315)

1 研究概述

1.1 研究背景

“原生态”概念在国内开始于2004年在山西左权举办的第二届“中国南北(原生态)民歌擂台赛”和2006年中央电视台第十二届青年歌手大奖赛新增的“原生态”组。之后学术讨论中开始大量采用“原生态”的概念。吴仕民(2006)指出“所谓原生态文化,是指文化的一种初始的、质朴的、更贴近艺术源头的状态”[1]。张效娟(2018)认为“非遗”的原生态主要是指非物质文化遗产本来的、原有的面貌,这种面貌既是一种客观存在,也是“非遗”传承人自发的艺术传承观念[2]。本文的原生态感知研究主要是指赵国栋(2019)强调的“当地未被加工、雕饰、改造的生态文化,是当地长期以来形成的原始的、自然的、原汁原味的文化形态”[3]。

数字化的交互展示方式以其开放性、交互性的特性让大众以自由、开放的形式接收数字化的文化遗产内容,对于增进对文化遗产的理解有很大的推动作用[4]。非遗数字化的交互展示是目前非遗展示与传播的手段之一,若受众因时间、空间或非遗文化的退化等现实情况无法进入非遗原生地的现场进行“在场”的原生态的体验时,通过数字化的交互展示方式也是获取非遗信息的有效途径之一。

阳新布贴(俗称“粘花”)是楚文化在阳新乡村民间的一个奇特结晶,属于民间传统美术,在中国工艺美术史籍中,一直被归类于“刺绣和染织”[5]。阳新布贴至今已有1 500余年的历史,被称为“神奇的东方特有的艺术品”。2008年6月7日国务院办公厅审批阳新布贴为国家级非物质文化遗产[6]。2018年阳新布贴入选国家传统工艺振兴目录,其艺术性得到了广泛的认可。传统的阳新布贴实物是当地农村妇女用缝衣时裁剪下来的边角布,在黑色或深蓝色的底布上,通过剪样、拼贴、缝制,辅以刺绣制作成的具有浅浮雕效果的民间实用工艺品。阳新布贴的图案取材于汉族民间故事、戏曲人物、民俗风情和乡间景物,涉及家庭日用品、妇女婚嫁饰品、儿童穿着、庙堂蒲团、吊幡等30多个系列[7]。其风格特点为色彩浓烈、造型稚拙、构成浪漫,黑漆点金似的色彩效果和跨越时空、将世间万物融为一体的构图组合[8],体现了阳新当地的风俗和妇女的审美趣味(如图1)。在现代文明的冲击下,阳新布贴的实用价值逐渐产生了变化,“活态化”的传承在退化,目前阳新布贴原生态的物品基本都被收藏于博物馆。

图1 阳新布贴民间实用工艺品

1.2 研究对象

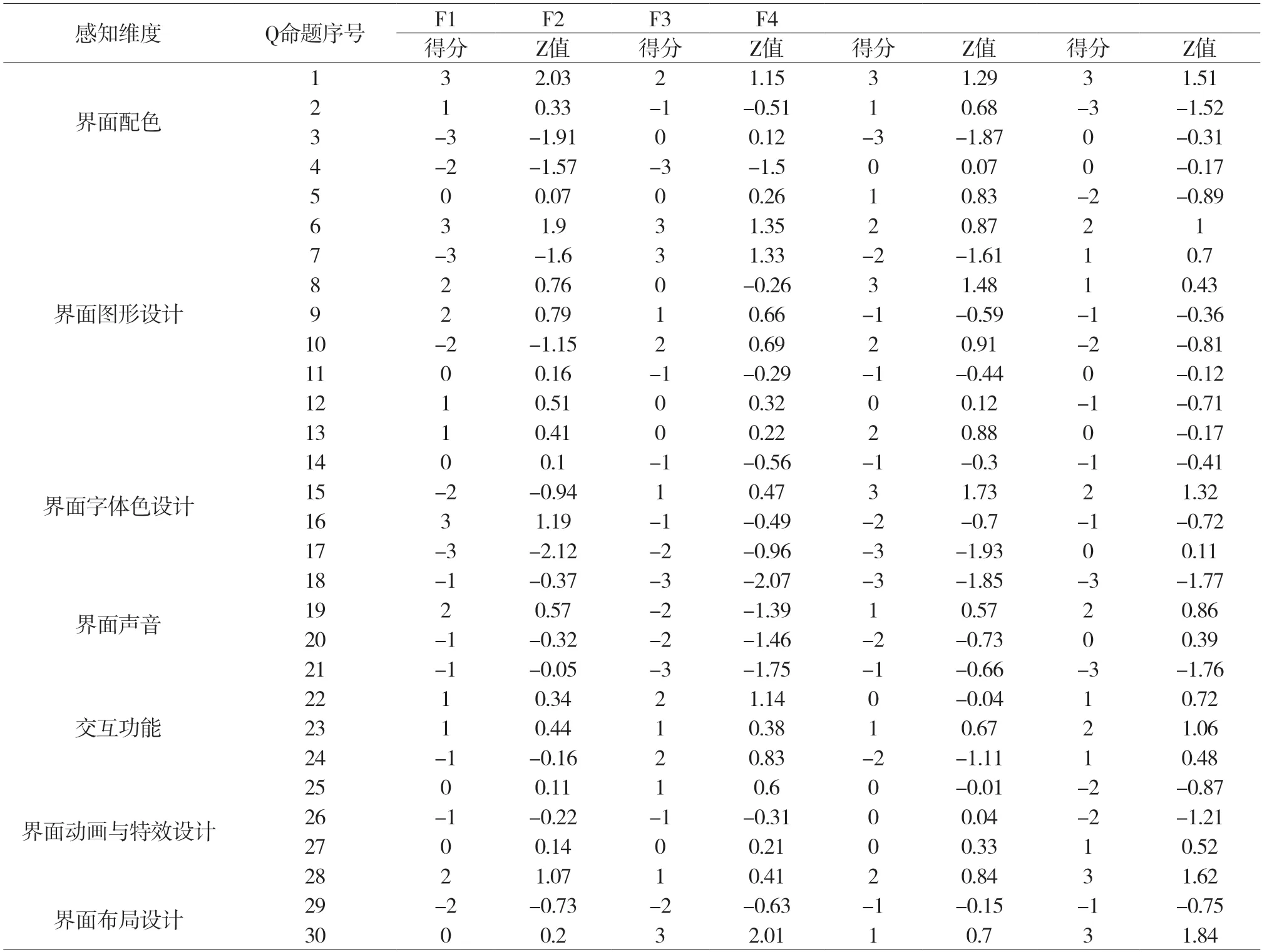

韩成艳(2015)指出:所谓非物质文化遗产保护,就是“发现原生态文化,保持其本真性”的系统工作[9]。笔者近5年都在进行阳新布贴数字化的展示与传播的研究,在2019年主持的湖北省教育厅哲学社会科学研究项目的依托下指导完成了2020年国家级大学生创新创业训练计划项目,研究期间和项目的校外企业导师带领学生团队耗时9个月组织实施并完成了“楚布遗韵——阳新布贴虚拟交互展示系统”项目,参加第13届中国大学生计算机设计大赛获中南赛区一等奖、全国赛区一等奖。该虚拟交互项目运用数字化交互的方式系统地展示了阳新布贴的起源与发展、艺术特色、文化习俗、纹样特点、生活中的应用、工艺流程、保护与传承的现状等内容。项目的主要目的是丰富目前阳新布贴的展示和传播方式,成为湖北省群艺馆和阳新县文化馆内阳新布贴物品实体展示的补充。如图2,在该展示系统中,制作团队对于阳新布贴物品的展示是依据博物馆的实物进行建模和绘制的,实现了高度的还原,而对界面的各因素则进行了再设计。

图2 阳新布贴虚拟交互展示系统部分界面截图

本研究探讨此项目界面设计的体验者对阳新布贴独特的颜色、纹样、构图形式、工艺特点、文化背景等原生态感知的评价,是针对界面要素设计时如何配合展示内容准确地传达非遗原生态的面貌和形态,保持本真性的属性进行的探索,以便后期项目界面修改中将被严重改造过的、不具备原生态性质的设计剔除,提高阳新布贴原生态文化基因的传播和识别,同时,以期为其他非遗项目交互展示界面设计开发提供指导。

1.3 研究的必要性

韩成艳(2015)认为高丙中(2008)的论述中体现的原生态、本真性的内在联系为“民族民间文化在其自在状态是无关原生态和本真性概念的,恰恰是它们被置于另外的关系与情境中,才有用原生态来标示它们与原来的存在状态的关系的必要,才有用本真性来衡量它们在变中是否保持不变的必要[9-10]。”本文研究的交互展示案例是将阳新布贴从原生地置于数字化的情境进行展示,在改变原生态的环境后,对交互展示界面的各因素都进行了再设计,因此衡量交互展示界面各因素的再设计中是否保留了阳新布贴“本真性”的属性,没有偏离原生态的初衷,不会误导受众对阳新布贴的形貌认知走形、变样,能带给受众原生态的信息感知是必要的。

交互展示界面利用其视觉表现优势将抽象的文化信息通过视觉元素具象地表现出来,将非物质文化遗产的历史变化、制作过程等抽象信息“物化”,能带给用户直观生动的认知体验[11]。同时界面是用户体验时接收、传递和交换信息的媒介,受众在接收信息的同时与界面进行人机交互活动,使信息传递具有体验性和有效性。因此,对于阳新布贴交互展示项目中界面设计要素的感知评价是尤为重要的。

1.4 研究的主要问题

如何在数字化交互展示中准确地传递给受众该非遗项目的艺术、文化、技艺等“本真”的且显著的基因信息和面貌形态,使受众认识到非遗区域文化的个性和差异性,感知非遗地方文化身份的标志,对非遗项目能识别、易区分,是数字化交互展示中需要解决的主要问题。

本研究依据Q方法的操作流程进行数据收集与分析,尝试回答以下问题:

(1)界面设计的哪些因素对非遗原生态感知有影响?

(2)影响非遗原生态感知的界面设计的各因素的重要程度如何?

(3)如何评价界面设计是否传达了非遗原生态特点?

这些问题的研究决定了界面设计是否能有效地传递原生态信息,是否能让用户从视觉上感知阳新布贴原生态艺术特色的稚拙浪漫之美,从交互体验中感知阳新布贴工艺特点的有趣性,从而对阳新布贴的主要特征留有基本的认知,形成属于阳新布贴独特文化基因的映像。

2 研究方法和数据收集

2.1 研究方法

Q方法论(Q methodology)是由英国物理学家及心理学家威廉·斯蒂芬森(William Stephenson)于1935年提出的一套心理学方法理论,它能对人类的“主观性(Subjectivity)”进行科学的研究[12]。Q方法在具体实施中通常受访者给出的与命题相关的“主观陈述或意见”是主体,“测量工具”是客体,测试者按照偏好、判断或感觉对陈述语句进行排序[13],然后对排序结果运用统计学软件进行数据的因素分析,来找寻和证明存在于这些观点中的论述模式(即相似的“主观意识”)[14]。

Q方法一般包含5个步骤:(1)收集Q论汇(Q-statement),尽可能汇总与研究主题相关的观点作为母体;(2)根据Q论汇确定Q样本(Q-sample),该样本要能够包括研究主题的所有可能性观点;(3)确定P样本,即根据研究要求确定受访者人群数量和范围;(4)Q分类排序(Q-sort),即要求受访者根据要求对Q样本进行分类排序;(5)对受访数据结果进行分析及解释[15]。

2.2 研究数据收集

2.2.1 Q样本的选择与分析

从现有文献中研究发现,多位学者对界面的设计要素都进行了不同方向和程度的研究。任英丽等(2021)通过用户访谈确定了非遗文化APP交互界面由界面布局、字体样式、主题配色、图标风格、功能数量、功能类别、反馈提示、动效设置这8项设计要素组成[16]。冯波(2021)强调APP界面的图形、文字、色彩、质感等方面要做到整体美感和平衡的把握,在体验上关注用户的切实需求[17]。翟佳佳、张辉(2016)在用户界面的视觉设计、交互设计和信息框架设计中将文字、图像、动画、交互行为等的设计原则定义为易用性、趣味性、艺术性[18]。

在交互展示系统的使用过程中,受众最直接的信息接收来源是界面这个桥梁,用户界面的颜色、图片、图标、视频、按钮、交互方式等是影响使用者体验感知的直观因素,这些因素组合成的展示界面是否能带给用户认知性、易用性、趣味性、审美性等体验感尤为重要,通常体验感知决定了受众对非遗项目产生的认知程度,也决定了非遗项目在传播中被识别的有效度。

本研究根据文献中现有的指标体系确定了界面设计包括色彩、图形、文字、声音、交互功能、动画与特效、布局7个维度,根据这7个维度对阳新布贴虚拟交互展示系统的体验者进行Q论汇的考察和收集,以获得体验者关于对阳新布贴原生态感知有影响的界面设计因素的陈述。为了尽可能多方面地收集不同年龄、不同层次、不同领域的感知观点,笔者通过开放式问卷约谈了阳新布贴文化馆和传习所的部分工作人员,还有正在做阳新布贴非遗文化数字化展示毕业设计的学生,正在做阳新布贴文创产品项目的湖北大学研究生,以及黄石当地高校从事数字媒体和视觉传达专业的教师,还有部分对阳新布贴了解度不高的群众。通过一个月的收集,在2020年11月获得界面设计原生态感知的陈述集合共236条,与此同时对2010—2019年间发表的108篇相关内容文献的相关论点进行梳理后补充了28条陈述。通过这两种方式初选后,共构建了264条Q论汇母体。笔者将重复的母体合并,与本研究不相关的母体删除,经过整理得到有效母体共54条陈述。

2020年12月将54条Q论汇和阳新布贴展示系统分发给数位相关专业人员进行排选整合,并对整合后的语句与相关设计者在2021年4月15日—5月5日进行了两次讨论和进一步的排选,以提高论汇的准确性和适用性。经过收集、补充、筛选、修订后,形成了30条对原生态感知有影响的界面设计因素作为本研究的Q样本。

2.2.2 建立P样本

P样本来源于参与对Q样本进行分类排序的受访者,本研究不是通过随机抽样的方式挑选受访者,而是根据Q方法的特点和要求,有目的地挑选理论上或经验上对界面设计和阳新布贴非遗有认知的受众,主要有设计师、高校教师、阳新文化馆的工作人员。其性别比例、年龄段分布及从业时间分布分别为:男性56.25%,女性43.75%;20岁的占31.25%,30岁的占31.25%,40岁的占37.5%;从业时间0~3年的占31.25%,3~10年的占12.5%,10年以上的占56.25%。根据本研究的Q命题数量和研究要求,Q分类采用7级强制性分布结构,被设计成“-3、-2、-1、0、+1、+2、+3”分布结构,对应的频数分别为3、4、5、6、5、4、3,其中“+3”代表最一致,“-3”代表最不一致(如图3)。笔者于2021年11月通过面对面和QQ屏幕分享的形式,采用相同的30个Q命题对20位专家进行Q方法试验,受访者在阅读完所有Q命题后按照与自己观点的一致程度,将全部30个命题分别填入表格中,形成P样本。本研究最终获得有效P样本16份,符合Q命题与P样本的数量比在3 ∶1~2 ∶1的原则。

图3 Q分类的7级强制性分布结构图(N=30)

3 研究结果分析

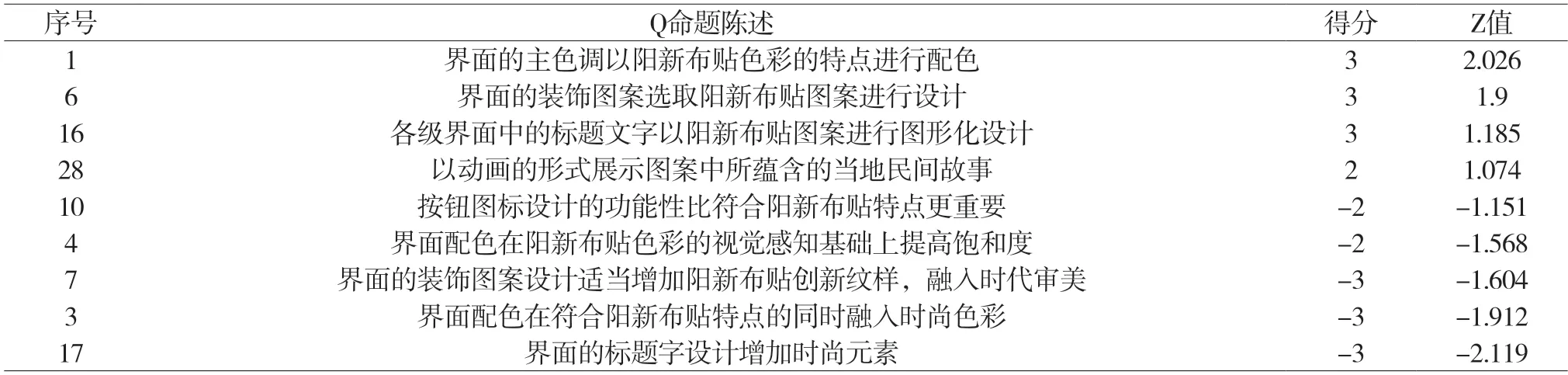

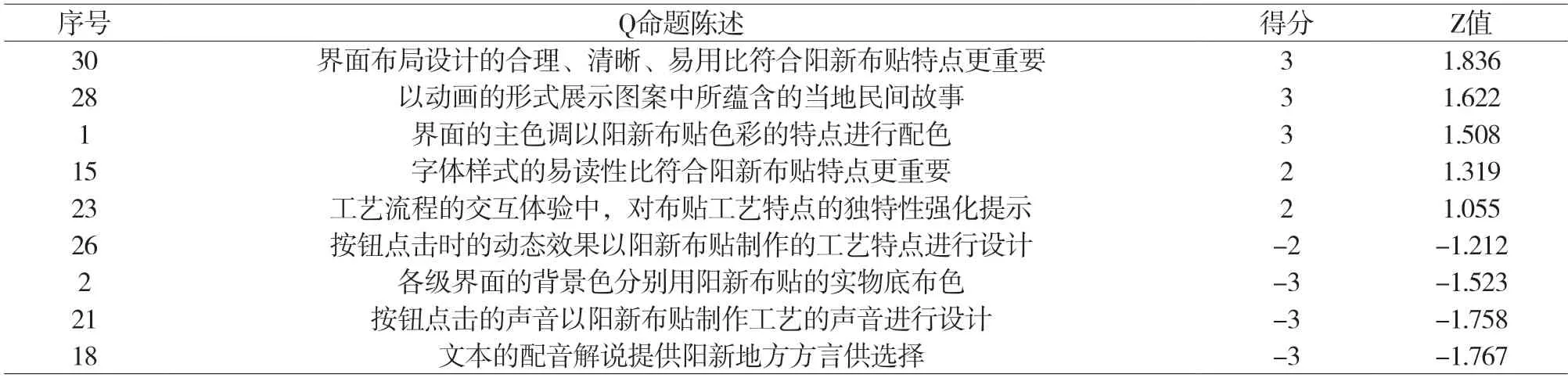

将16份P样本导入在线软件Ken-Q Analysis中计算出相关矩阵,运用提取主成分的分析自动保留了8个特征根。筛选出特征值大于1的因子,共计4个(F1、F2、F3、F4),4个因子累计解释样方差比为66%;之后对4个因子进行旋转,将载荷值满足条件的进行标记,提取出有意义的因子和与之相关的20个样本,并计算出4个因子在30个命题上的对应得分和Z值,如表1。

表1 4个因子在30个命题上的对应得分和Z值

根据因子所含变量的代表性排序阐释各因子含义,归纳得出原生态视觉印象感知类型(F1)、原生态感知有效传播类型(F2)、原生态信息有效性感知类型(F3)和原生态多样化感知类型(F4)4种感知类型特征。针对极值选项的访谈内容,结合受试背景进行各因子类型的比较探析。

3.1 原生态视觉印象感知类型

F1具有4.745的特征值和30%的方差比,其中6位受访者与之呈强相关性。这类专家认为阳新布贴的原生颜色、原生图案是识别阳新布贴的艺术特色基因,界面中的各个设计要素应首先从最直观的视觉感知上遵从阳新布贴的面貌,提炼其艺术规律并展示给观众。因此界面的主色调可以根据阳新布贴色彩的特点进行配色设计(1:+3);界面的装饰图案选取阳新布贴图案进行设计,能配合展示内容形成统一的艺术风格(6:+3);各级界面中的标题文字以阳新布贴图案进行图形化设计,是文字也是图案,能识能赏,具有功能和审美的双重作用,跟阳新布贴的审美与实用的特点也相符合(16:+3)。认同视觉印象原生态感知的专家普遍认为,时尚元素、时尚色彩与原生态的感知是相悖的(7:-3;3:-3;17:-3)。一名参与制作阳新布贴数字化展示项目的研究生认为“阳新布贴色彩饱和度本来就很高,提高饱和度会破坏其黑漆点金和深沉而响亮的视觉特点”(4:-2)。具体如表2。

表2 F1因子得分(±3和±1.00及更高)的陈述

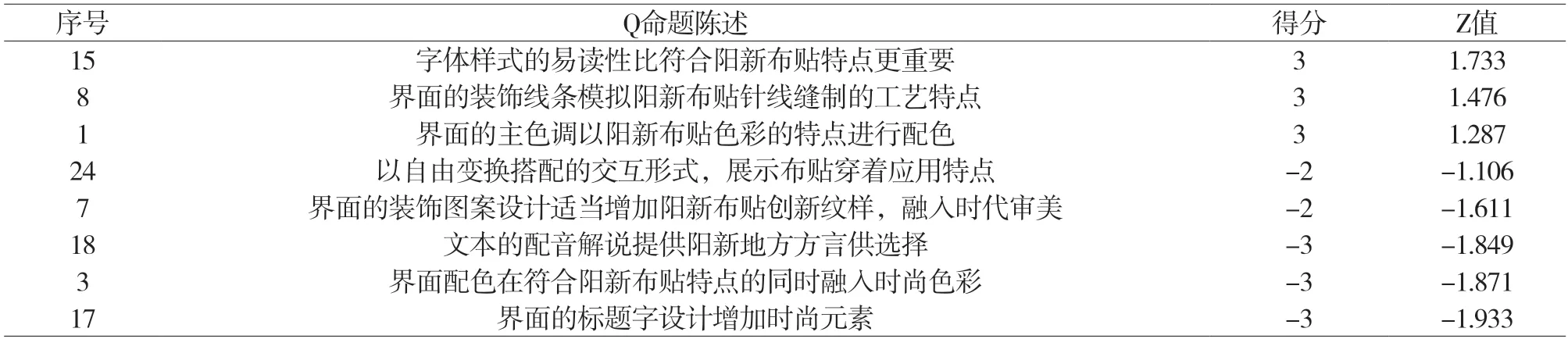

3.2 原生态感知有效传播类型

F2具有2.647的特征值和17%的方差比,其中4位受访者与之呈强相关性。这类型的专家认为:阳新布贴非遗的形貌特点是界面设计时首要考虑的因素(6:+3;1:+2),但在融入时代的活态化传播时才更易被受众接受(7:+3);在良好的交互体验中感知非遗的特色才能提高用户的兴趣和黏度,有效地传播其原生态的特点(22:+2)。一位在数字媒体专业从业10年的高校教师谈到“界面布局和逻辑的架构功能有利于信息的传播,同时交互设计的核心在于人机互动的过程和多维度、多方位的体验”(30:+3;22:+2);一位从业一年的动画专业设计师认为“地方特色的方言运用不当会造成不舒适的感官和理解的偏差,不利于展示的传播效应”(18:-3;19:-2;20:-2)。具体如表3。

表3 F2因子得分(±3和±1.00及更高)的陈述

3.3 原生态信息有效性感知类型

F3具有1.803的特征值和11%的方差比,其中4位受访者与之呈强相关性。这类型的专家认为:信息的清晰易读性能够让用户最直观快速地获取到阳新布贴的有效信息,给用户带来便捷舒适的体验感(15:+3);通过界面的装饰细节体现阳新布贴的工艺特点,是受众在视觉感知中获得非遗形貌特征以外的原生态信息的有效方式(8:+3)。具体如表4。

表4 F3因子得分(±3和±1.00及更高)的陈述

3.4 原生态多样化感知类型

F4具有1.301的特征值和8%的方差比,其中2位受访者与之呈强相关性。两位专家的结果不是对某一类陈述的认可,而是在界面设计的多个因素上做出了积极的评价。如一位从业10年的高校教师认为“以老少皆宜的动画形式展示图案中所蕴含的当地民间故事是了解阳新布贴文化风俗的一种巧妙方式”(28:+3);界面文字信息的易读性和布局的清晰性与阳新布贴的原生态特色一样重要(30:+3;1:+3;15:+2);阳新布贴的工艺也有其自身的独特性,强化提示是区别于其他布贴类型,提升辨识度的有效途径之一(23:+2)。具体如表5。

表5 F4因子得分(±3和±1.00及更高)的陈述

4 结论与讨论

4.1 感知维度的程度评价与思考

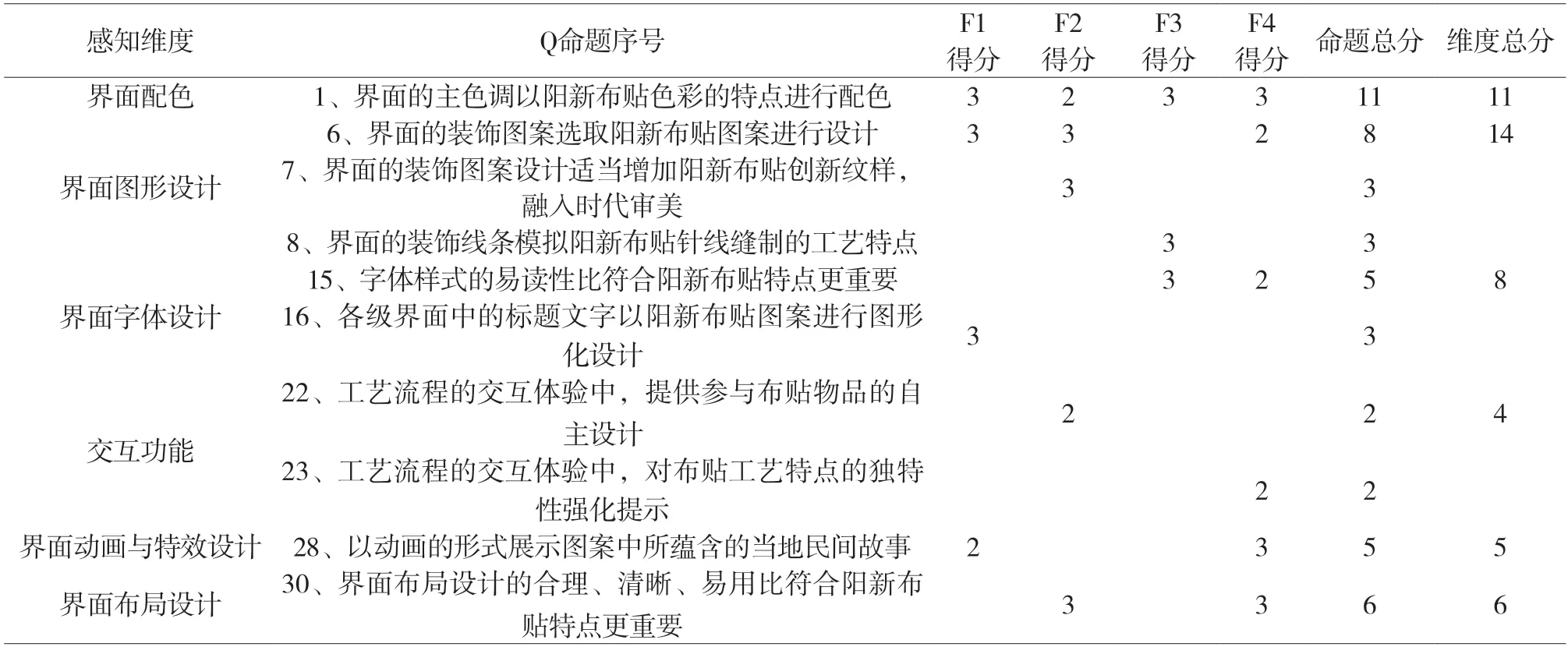

表1所有命题体现了界面设计色彩、图形、文字、声音、交互功能、动画与特效、布局7个维度,根据4个因子中Z值为+1.00或更高的标准得分的命题分析表明:(1)界面的配色、图形、文字维度是视觉印象感知,也是阳新布贴原生态感知的主要媒介,但从维度的具体命题得分发现,图形维度中界面的装饰图案设计适当增加阳新布贴创新纹样、融入时代审美的命题得分较高,体现了新时代社会个体审美的差异化、多元化特点,这对阳新布贴活态传承与传播提出了新的设计思考;(2)在界面布局维度和文字维度,布局的合理、清晰、易用,字体样式的易读都体现了受众对信息有效获取的需求;(3)交互维度有助于阳新布贴工艺特点的有效传播,界面动效维度中以动画的形式展示图案中所蕴含的当地民间故事的命题其实是属于展示方式,但也说明了动画作为阳新布贴文化风俗的传播形式是受众乐于接受的,容易产生情感共鸣;(4)界面声音维度的较低得分表明受众对声音的感知较弱,通过访谈得知受众对声音和原生态感知的联系缺乏认知,这说明设计师可以在声音维度深入探讨和开发,和界面的色彩、图形、文字、交互等一起给受众视觉、听觉、触觉、情感等全方位立体化的原生态感知。具体如表6。

表6 感知维度及其命题的程度得分

4.2 讨论

本文以阳新布贴虚拟交互展示系统为例,采用Q方法对界面设计中非遗原生态感知因素进行研究。研究证实,首先,视觉感知是非遗原生态感知的首要因素,这与阳新布贴属于美术类非遗,有突出的视觉特点是密不可分的,而在其他类型的非遗中这个因素是否仍然是最重要的感知因素,需要根据非遗项目的特点进行程度上的增减设计。其次,信息的易读和易获取是影响非遗原生态感知有效传播的因素。再者,互动体验和轻松有趣的展示形式对于传播非遗技艺和文化风俗的原生态感知有较好的帮助。此外,声音维度和融入时代命题是未来设计师可以探讨和开发的原生态感知新领域。通过原生态感知研究结果指导界面设计,提炼非遗文化的基因特点,对于提高受众对非遗项目的认知度和识别度具有积极的效应。