“气与韵”

2022-02-19刘怒成

刘怒成

钢琴作为西洋乐器的代表之一,在进入中国以后,钢琴艺术的中国化得到不断的发展,涌现出了大量优秀的中国钢琴作品。在新时代的环境下,中国钢琴作品的诠释是否能够运用传统文化中的美学思想来进行指导?针对这一问题,选取著名中国钢琴作品《黄河》钢琴协奏曲的第二乐章《黄河颂》,站在传统美学思想“气与韵”的角度,对其进行演奏分析,试图揭示其内在的发展规律。

“《黄河》钢琴协奏曲创作于1969年,1970年在北京首次公开演出,一经亮相便获得巨大成功,成为一部影响力巨大、享誉国内外的钢琴协奏曲”。作品脱胎于著名诗人光未然作词、著名人民艺术家冼星海作曲的大型抗日救亡声乐套曲《黄河大合唱》,是由殷承宗、储建华、盛礼洪、刘庄等当时国内著名的音乐艺术家们共同合作,将《黄河大合唱》的八首曲目通过合理的改编与创作而形成的一部恢宏巨作。《黄河》钢琴协奏曲由四个部分组成:“第一乐章《黄河船夫曲》:第二乐章《黄河颂》;第三乐章《黄河愤》;第四乐章《保卫黄河》”。《黄河颂》是其中的第二乐章,此曲重点在于“歌颂”,其中大量的音乐元素取材于《黄河大合唱》中的同名乐曲,运用了比喻象征的手法,通过赞颂伟大的母亲河黄河来讴歌伟大的中华民族。在音乐上,引子部分首先由低沉的大提琴音色缓缓奏出主题旋律,经过一系列的音乐手法发展壮大,将音乐情绪推向高潮,描绘了黄河从发源地的一股小溪流,在中华大地上不断茁壮成长,汇入千江万水,滚滚奔流东去,最终注入大海的壮阔画面,在抗战年代,也象征着抗日队伍越来越壮大,抗日救亡斗争必将取得最终的胜利。总的来说,《黄河颂》是一首气势磅礴、充满爱国主义精神的音乐赞歌。接下来,笔者将结合《黄河颂》的演奏实践,利用传统文化中“气与韵”的美学思想,对其进行更深入的剖析。

1.曲式——“贯气通韵”

“贯气通韵”中,“气为内质,韵为表征,韵由气所决定,气贯而后可以韵足”。在音乐作品演奏中,“贯气”是演奏者对曲式结构由局部到整体的把握,是演奏意识与音乐气息的贯通。“运气必须首尾贯通,上下贯通。气息不贯通谓之阻塞。音乐的气息取决于演奏者的气息是否顺畅、贯通”。演奏者通过不断练习,把局部的松散乐句逐渐组合整理成为一个更大的结构整体,使得全曲的演奏能够畅通无阻,从而让乐曲达到一种整体和谐通畅的“韵通之美”,这也是作品演奏到达成熟的标志。

“气息贯通要求演奏者对作品的结构有着贯穿始终的整体把握”。演奏者必须准确划分作品的曲式结构,内心要知道乐段的连接方式、乐句的组合形式等。《黄河颂》的曲式结构如表1,全曲一级曲式由六个部分组成,分别为引子、A部a乐段、A部b樂段、B部c乐段、B部d乐段、尾声。每个部分的小节数要准确地数清楚,并明确每部分之间连接的地方。例如,引子部分为第1—15小节,A部a乐段在第16小节进入,与引子部分相连。每个部分的二级曲式结构要划分清楚,研究的问题包括每个部分的乐句组合方式,每句乐句的小节构成形式等。例如,引子部分为三乐句乐段a+b+c,小节数组成为6+4+5。在练习时,先从局部的乐句开始,仔细打磨乐句中的每一个音符,明确音符的时值长短、和弦的组合方式、旋律的起伏走向、演奏动作的协调配合等,使乐句演奏达到熟练的程度,再把熟练的局部乐句用连续的音乐气息和贯通的演奏意识组合成为更大的乐段,最后让段与段之间通过呼吸连接能够圆融贯通,使整曲演奏一气呵成。演奏者要明晰乐句、乐段的结构与连接,做到心中有数、脑中有谱,达到这一步才能为顺利“贯气通韵”创造前提条件。那么,具体该如何“贯气通韵”呢?以引子部与A部a乐段的连接为例:

谱例1

谱例1中,引子部分为协奏,其与A部a乐段的连接在第16小节。由此可以看到两部分的连接方式,引子协奏部分的最后一个音符出来以后,钢琴主奏部分的一连串三连音便马上开始上行运动,前后两部分间隔的时值不到半拍,这种紧密的连接体现出《黄河颂》在“气韵”美学中气息的连贯与韵律的通畅。演奏者在引子协奏最后一个音符奏出之前,需提前将气吸满,内心跟随引子部分的音乐情绪,在演奏意识上将两部分的音乐气息贯通。演奏时,协奏部分最后一个音符奏出以后,演奏者要立刻配合流动的音乐气息,准确地弹出第一个音符,使第一个音符在声音效果、节奏进行、音乐情绪上与引子部分保持一致性,起到承上启下的作用,让两部分在音乐呼吸与音乐律动的连接上天衣无缝,达到气息贯通的音乐效果。只有把整曲的乐句、乐段连接都做到如此“贯气”,使《黄河颂》全曲在音乐进行的过程中融会贯通,才能达到整体和谐的“通韵”之美。

2.和声——“聚气和韵”

《庄子·外篇·知北游》中说:“人之生,气之聚也:聚则为生,散则为死”。不止是人的生命,在音乐中和声的质量也是由“聚气”而决定。在演奏中,“聚气”指的是演奏者通过气息与力量的结合使纵向的音符形成聚集力而构建出高质量的和弦。“钢琴声音的敲击性特征使它必须具备一定的亮度亦即集中度才能进而具备穿透性”。这里的集中度就是指通过力量的聚集,不同音区、不同音色的音组合在一起,音与音之间相互支撑、共同作用,从而形成“聚气”效果。“和韵”指的是横向上和弦演奏进行的和谐美,不同功能、不同色彩的和弦通过特定的和声手法与演奏技巧组合起来发挥特定的和声作用。“和谐美是通过和声性的纵向组合与横向连接赋予音乐以功能性的发展动力与色彩性的和声美感”。所有的和弦相互作用、共同合作才能发挥出和声效果,体现出和谐的重要性。演奏者掌握和弦时,既要有纵向上的和弦构建,也要有横向上的行进把控。纵向上和弦的构建,“所弹奏的声音要整齐而集中,并有通透感”,要强调呼吸与力量的配合,以及和弦下键的统一性,来提高和弦构建的质量。横向上和弦的进行,要配合气息发挥大臂的连贯优势,“依靠并运用手臂的重量来弹奏和弦”,使所有的和弦顺利行进、互不干扰,突出和谐的特点。因此,演奏和弦的成败、和声色彩的体现都由“聚气和韵”直接影响。

《黄河颂》和弦构建“聚气”的例子如下:

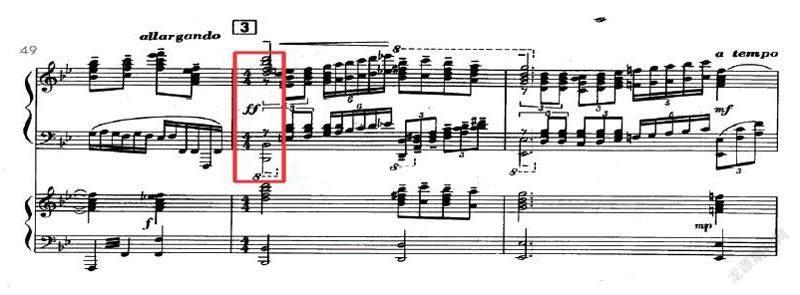

谱例2

谱例2中,在第50小节第一个和弦为两拍的降B大调I级主和弦,通过第49小节整小节的动力推进,进入第50小节之后在这个和弦上达到ff的音乐高潮,因此,这个和弦的质量决定了乐曲高潮的情绪渲染力,体现了《黄河颂》中和弦构建“聚气”的美学效果。演奏者在和弦奏出之前需提前调整呼吸,将力量整合聚拢到手掌,通过手掌连接手指形成一股“抓握”的力量,共同作用在对琴键的把控上,使和弦的音响聚集,提高和弦的声音质量。演奏时,演奏者要配合自身呼吸,在音乐高潮到来的瞬间使和弦中每个音统一下键,并且按键的准确性要高,下键的速度要快,使力量通过琴键能迅速、准确地传递到琴弦上,让演奏和弦中每个音符的振动形成聚集力,达到饱满、通畅的声音效果,从而把音乐情绪推向高点,这一演奏过程便是“聚气”的作用。

《黄河頌》和弦进行“和韵”的例子如下:

谱例3

谱例3中,第61-66小节几乎全是和弦的进行,作为钢琴主奏的结束部分,演奏这些和弦要使和弦按顺序进行,不能混乱,所有和弦共同作用,彰显出整体的和声色彩,渲染结束部分辉煌的音乐效果,体现了《黄河颂》中和弦进行的“和韵”之美。演奏者要提前预备好每个和弦的把位动作,以确保每个和弦的准确性。演奏时,演奏者在和弦与和弦之间要用大臂的重量与连贯动作带动手指触键,下键中每个和弦的深浅程度、音量的大小声效要根据具体的音乐进行状态与音乐情绪效果来设计安排,确保所有的和弦有行进方向,声音的传递井然有序,共同发挥和声效果,从而达到“和韵”的目的。

3.旋律——“顺气连韵”

中国元素的旋律线条最注重的便是“顺连”二字,在演奏旋律时“顺气连韵”是指旋律起伏中呼吸的顺畅以及由此所带来的连绵之美。“呼吸的连贯,呼吸的深浅与速度恰当与否都直接关系着旋律的成败”。在演奏中,呼吸的顺畅与否将直接影响旋律的质量,如果一段旋律演奏得断断续续,听起来滑稽不堪,便毫无美感可言了。“只有气,通畅延绵的气息,才能如一条真正的项链,把零散的珍珠串连起来,构架在一个严密而匀称的形态内”。运用通畅延绵的气息,使旋律流动起伏而形成“顺气连韵”之美。

《黄河颂》中彰显“顺气连韵”的例子如下:

谱例4

在谱例4中展示的是《黄河颂》全曲开头的第一句乐句,旋律声部从第16小节第四拍的小字一组降b开始,到第18小节小字二组g音结束,最高音到达小字三组的d音,其音程跨度最大构成十度,通过八度旋律的顺连起伏,描绘出巍巍高山的音乐形象,其同名歌曲在这里的歌词便是“我站在高山之巅”。演奏好这条耳熟能详的旋律对全曲至关重要,因为它不仅是全曲的开头乐句,更因为它起伏的线条美感成为全曲音乐情绪渲染的基石。演奏时,演奏者每个手指的触键运动要相互配合,前面一个八度音程按键要等到后面一个八度音程下键以后才起来,让旋律音符的运动无缝连接,声音的传递紧密贴合,下键的深浅快慢要配合旋律起伏与音乐呼吸合理地进行,使旋律音符的运动有方向感,做到每个旋律音符能够顺畅、连贯,形成连绵起伏的声音效果,从而使旋律演奏一气呵成,自如地流动起来描绘出线条美感。演奏者要注意手臂、手腕动作对于旋律呼吸顺畅的重要性,旋律音符的进行用手臂、手腕的运动协调手指触键,并提前合理安排好每个音符的音量布局,使内心的呼吸与音符的运动走向相互配合,从而正确地表达出旋律。“手臂、手腕、手指要密切配合,运用手臂的控制,手腕的移动,手指的充分准备去触键”。在练习时,可以先不带踏板,单手体会旋律乐句的气息,找到旋律进行的方向,注意旋律停顿的位置,使每条旋律的流动一气呵成,从而达到顺连的效果。把这条重要的旋律做到“顺气连韵”之美,便可以打好全曲的情绪基础。

4.节奏——“运气散韵”

“运气”在演奏上,指对长短粗细、深浅急缓都各不相同的音乐气息的运用,把力量融会贯通,使力量的传递能够畅通无阻,从而在触键之中配合气息运用自如地表达音乐。“以心行气,以气运身,就是说心中有气才能带动身体,即先意动再形动,将内心的思想气息贯入外部的动作之中”。一般我们看到许多演奏者演奏音乐时跟随音乐而自然显露的外在身体动作,便是“运气”的外露。在书法行笔中也会“运气”,在行笔过程中把力量贯注到笔尖,让笔尖配合气息进行运动,从而呈现出千变万化的线条,书法中的线条是看得见的音乐,音乐中有看不见的线条,书法线条的流动性以及行笔的“运气”方法对于音乐的演奏具有很大的启发性。“散韵”在演奏中是一种弹性节奏,演奏者根据作品的内容和要求自由地处理节奏,体现出一定的自由创造性,但不是随意胡乱的自由,而是要符合一定的情绪要求。京剧谚语“有板时若无板,无板时却有板”便很好地说明了这一点,充分体现出“散韵”的美学思想。“弹性节拍是逻辑语言促成的,按照词的语言逻辑,该强调的字或句,就要加长、加重、加高,或者相反,放低、放轻、缩短,长此以往便使板眼法成为猴皮筋式的弹性节拍”。“散韵”在中国传统音乐中经常使用,更多表现为结构或者节拍的“散”。例如,在古琴音乐中就有散板的结构形式,—般位于乐曲开头或者结尾,是在一定的节奏基础上做出开合有理、松紧有度、有规律可循的自由变奏;在京剧中的散板便是节拍的“散”,其节奏伸缩、节拍自由、散拉散唱的表演形式使得唱腔能够得以舒展。管建华在谈及音乐与绘画关系时说:“中国音乐散板、散拍、散节奏同样也给予了音乐线条运行上活的生命力,如果没有时间节奏上的灵活自由,也就没有演奏、演唱者个性的自由,无法表现出线的生动气韵,而使拘谨、死板”。因此,传统音乐中的“散韵”对于《黄河颂》节奏的处理具有一定的参考性。“运气散韵”的结合,使节奏拥有活灵活现的生命力,从而表现出多姿多彩的音乐情绪。

《黄河颂》“运气散韵”的例子如下:

譜例5

在谱例5中,第64—65小节为《黄河颂》的结束部分,通过第64小节双手的柱式和弦上行运动,在第65小节将音乐情绪推向高潮,最终辉煌地结束在第66小节的主和弦上。可以明显地看到作曲家在第65小节上方标注了rit的速度记号,作曲家的意图是音乐进行到第65小节时速度要合理放慢,从速度的角度为乐曲辉煌的结束提供支持,这里便是“运气散韵”的美学效果。演奏时不能死板地按照乐谱划分的节奏来处理,演奏者要根据音乐情绪做相应的速度调整,将第64—66小节看做一个整体,把第64小节的速度稍微加快,下键要迅速,演奏气息稍急略浅,为第65小节的速度放缓以及第66小节的结束拉开速度空间。演奏进行到第65小节后,下键速度要变慢,演奏气息要变深缓,把每个和弦的速度放慢,节奏距离拉开,使和弦声音的振动更饱满。通过第64小节的时值收缩与第65小节的时值扩张,从而烘托出辉煌的音乐情绪,形成“运气散韵”的艺术效果。演奏者要明白“运气”是节奏的推动力,“散韵”是节奏的表现方式,在运用“运气散韵”的弹性处理时要符合一定的作品要求,“作品中的节奏主要靠演奏者来把握,具有相当的随意性,但并不完全无章可循”。通过将力量配合气息的运用,使力量通过手指传递到每一个演奏的和弦上,确保对每个和弦的把控能力,并将气息调整与和弦的运动同步,从而自如地驾驭多变的节奏,表现出“运气散韵”的美感。

通过对《黄河颂》演奏技巧的分析,使得演奏者可以有效掌握“气与韵”在《黄河颂》中的具体表现与运用,给钢琴演奏带来了便利性与启发性。《黄河颂》诞生在中国大地,作为中国钢琴音乐的经典之作,吸收了大量中国传统音乐元素,结合了西方音乐的创作手法,在钢琴这件外来乐器上发出了中国的声音,使传统美学“气与韵”的思想在钢琴音乐中得以展现,赋予钢琴艺术更多的生命力。《黄河颂》的演奏,要扎根在博大精深的中国传统文化土壤中,充分吸收中国传统文化的精髓,使《黄河颂》的诠释符合传统美学的审美要求,拥有更多的艺术生命活力。通过对《黄河颂》和“气与韵”的演奏研究,促进钢琴艺术中国化的良性发展,促使优秀的传统文化得到传播与弘扬,从而不断推进中国钢琴音乐与中华文化走向世界。

本文系2021年度湖南交通工程学院校级科研项目的研究成果。