呼麦与蓝调音乐融合本体分析与反思

2022-02-19田子川司道锋

田子川 司道锋

呼麦与蓝调分别是流行于东亚与北美地区的不同音乐体裁,各自有着不同的文化主体与文化语境,但二者的音乐融合成果却广为大众喜爱。在全球化发展的今天,音乐、文化的交流与融合每天都在发生,这带给许多古老的传统艺术机遇和挑战。通过对呼麦与蓝调音乐融合的探索与反思,总结出传统艺术在面对文化交流时的可行机遇与隐藏陷阱,这不仅是传统文化传播过程中的重要问题,也是传统音乐从业者不可回避的工作内容。

呼麦(Khoomei)是广泛流传于蒙古国、俄罗斯图瓦共和国及中国内蒙古、新疆等地区的一门独特喉音艺术,它起源于古老的自然模仿与精神信仰,应用于相对原始的生产生活,并作为当地人们的精神文化支柱流传。

然而自近代以来在工业时代、生态文明时代的巨大变革下,呼麦艺术自古所依存的原生文化语境也在逐渐变化。尽管中国、蒙古国已先后为呼麦申报“世界非物质文化遗产”,图瓦共和国也将其视作“民族之魂”,但不能否认的是,呼麦与现今普通民众的社会生活渐行渐远。在这种大环境下,众多呼麦艺术家为更好地传播这门古老艺术,秉持着开放、发展的理念做出了一系列尝试。将呼麦艺术与蓝调音乐相融合便是诸多尝试中的一种,并已取得了一定成果。其中存在着一些有价值的经验需总结,但也暗含着一些问题值得反思。

呼麦与蓝调音乐均为音乐体裁的一种,有着各自不同的艺术特征。呼麦艺术多指一类特殊的喉音演唱形式,连带其特有的音律、乐器及审美特征而构成一种独立音乐体裁。蓝调音乐则立足于一种独具魅力的风格,进而衍生出独特的音阶、节奏与表演情绪,构建出极具代表性的一类音乐体裁,并在一定程度上引领了世界流行音乐的发展。因此,呼麦艺术与蓝调音乐并不具有严格的互斥性,甚至在很多层面相统一,这为二者音乐本体的融合创造了条件。

(一)呼麦中的蓝调元素

蓝调音乐在呼麦艺术中的融入是一次大胆的尝试,呼麦历经上千年的传承发展,早已形成了自己的传统风格,欲与完全不同语境下成长起来的蓝调音乐进行交融,绝非简单地堆叠不同音乐特征就能得以实现。因此呼麦中的蓝调元素主要体现在作为蓝调风格载体的吉他、丰富音乐层次的和声两方面的应用。

1.吉他在呼麦中的使用

吉他是蓝调音乐的重要组成部分,然而在传统呼麦表演中,由于艺术特性,乐器通常不会被赋予太多关注,大多负责曲目的引子演奏、曲中伴奏、尾声演奏等任务,且不是所有呼麦表演都会出现伴奏乐器。在吉他加入呼麦的表演后,曲目中的乐器整体表现力有所增强,但为了较大程度保持呼麦艺术风格,防止吉他出现带来的蓝调风格“喧賓夺主”,吉他通常仅在曲目中人声间歇处展开表现,如前奏、间奏、尾声等部分。如若与人声共同出现,往往与传统乐器一齐伴奏,如图瓦三弦、马头琴等,通过传统乐器规范伴奏框架,而后吉他在框架中进行“有限度的”表现。

谱例1选自呼麦作品《良驹》(Eki A’ttar)的起始引子部分,是一段吉他的散板独奏。《良驹》是图瓦族的传统曲目,流传甚广,在其中加入蓝调音乐元素便是这首作品的独创性。由谱例1可见,在音乐中出现了大量的降三、五、七级音,这是传统蓝调音阶中的代表性音级,三连音、附点节奏的使用,同样展现了浓厚的蓝调风格。该谱例所示典型蓝调风格的引子作为全曲的开端,为整首作品奠定了一个明确的“融合风”基调。然而传统的《良驹》音乐情绪十分欢脱,与引子中所呈现出的散板特征并不相符。并且为了找回呼麦风格的主导性地位,吉他的表现力则需收敛,同时图瓦传统乐器三弦也加入伴奏。

在随后的前奏部分以吉他一三弦共同完成,节奏由散板转为4/4拍,三弦声部以八分音符与十六分音符相结合,有意对马蹄声进行模仿,贴合了音乐主题,并作为乐曲欢快情绪的支撑。同时行进的吉他声部依旧保留有明显的蓝调韵味,但相较引子中大开大合的表现力已经有了很大程度的收敛。前奏的形态特征在此后贯穿全曲。

此处是作品中蓝调对呼麦的第一次让步,这种衬托已经足够体现出呼麦艺术风格在作品中的主导地位,但全曲对于呼麦与蓝调音乐风格比重的调和并非如此简单,在音乐情绪最高潮的结尾部分有着精彩的艺术加工,体现二者在同一作品中对立统一的存在状态。

在音乐的尾声部分,吉他声部一改较为自由的形式,承担起以五声音阶为基础、固定十六分音符持续进行的伴奏任务,与此前三弦的节奏形态相吻合。这是曲中蓝调对图瓦风格的第二次让步。而在曲末的最后三小节,吉他伴奏旋律又呈现出以1.5拍为单位,跨小节分布的半音阶级进式结构,半音阶以五个音为一群,其中降三级、四级、升四级和五级四个音均为典型蓝调音阶中的常用音级。这一音阶特征与节奏中所体现出的重音移位,又是蓝调风格在音乐中的诠释。

整体来看,音乐《良驹》中蓝调对呼麦音乐的融入,经历了展示、让步、再让步、回归四个阶段,几乎完整保留了这首传统音乐中的风格与特点,同时又很大程度提升了音乐的表现力,从手段上看均是由吉他的加入完成的。

2.和声理念的渗入

除吉他外,依附蓝调进入呼麦艺术的“旁类”特征还有很多。这些特征并非蓝调音乐所独有,也不能明确地体现出蓝调风格,仅仅是因融合的机遇,而对传统呼麦产生影响并出现变化。其中最为显著的是和声所代表的纵向思维出现。

必须强调的是,和声在呼麦与蓝调交融的曲目中出现,并非毫无头绪。蓝调音乐最早起源于19世纪末期的美国,受众为社会底层群体,在其后的发展中受到了诸多元素的影响,并逐渐为大众熟知并接受,乃至成为美国音乐文化的代表性体裁。在以西方文化为主导的美国社会中,一类音乐的辉煌不可避免会受到西方音乐体系的影响。因此和声虽不作为蓝调的代表性特征,但也是其中的常用表现手段,这便是其跟随蓝调进入呼麦表演的先决条件。

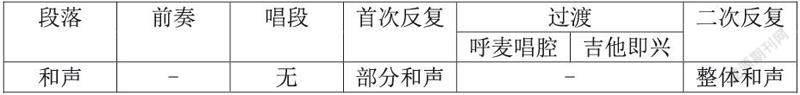

在《良驹》中曾有两句唱词短暂地出现了和声唱腔的附和,是此曲仅有的两句二声部合唱,其中高声部为主旋律声部,低声部为和声声部,两声部间对位较为准确,且呈现出属一主行进倾向,具有典型的西方和声色彩。此外,在另一首图瓦传统曲目《山的另一方》(Kaldak Hamar)中,艺术家们对和声与呼麦共存的诠释更具代表性(见表1)。

音乐《山的另一方》采用分节歌的形式进行演唱,由表1可见,此曲以一个唱段与其两次反复构成音乐主体,由前奏引入,同时在两次反复间加入过渡段落,由呼麦唱腔与吉他即兴旋律两部分构成。此处需着重注意三个唱段之间的和声变化。首段演唱中没有出现和声声部的修饰,以单旋律人声为主导完成,突出这首音乐的传统特征,仅在伴奏方面加入吉他,与三弦共同行进,蓝调色彩并不强烈。紧随其后的是该唱段的首次重复,旋律完整再现,唱词有些许差异,最明显的变化是次段在每句末尾加入的和声声部。

在过渡后的第二次反复中,音乐整体情绪达到最高点,和声完全沿用首次重复中五、六句的模式,由旋律声部与和声声部完整对应呈现。

如果音乐作品《良驹》的发展过程是在蓝调让步下呼麦艺术风格的逐渐明确,那么《山的另一方》则是在呼麦传统风格主导下外来音乐元素逐渐稳固的过程。尽管它们的内部变化各具特色,但整体融合方向都是在呼麦艺术中加入蓝调音乐元素。然而呼麦艺术家们的思路并不局限于此,另一个方向上的尝试也初具成效。

(二)呼麦对蓝调的融入

呼麦艺术与蓝调音乐的融合,并不仅仅是将蓝调音乐元素通过各种形式穿插在呼麦传统音乐作品中。相反,将呼麦的代表性特征服务于蓝调音乐,既能丰富蓝调的风格色彩,同时对呼麦艺术的跨文化传播起到一定的作用。

呼麦作为一种喉音艺术,其最具代表性的特征便是独树一帜的发声方法,而将呼麦融入蓝调最为直观的方式也就是通过喉音替代常规唱腔的发声来完成演唱。音乐《卡基拉之声》(Kargyraa Moan)便是这一形式下具有代表性的作品。需提及的是,“卡基拉”(Kargyraa)一词是图瓦传统呼麦的一种发声方法,通过这种方式发出的音色低沉,犹如滚石震颤,音乐《卡基拉之声》便是专为呼麦“卡基拉”创作。在这一条件下首先需要明确,这是一首藍调音乐作品,从它的各部分音乐特征即可分辨。

作品《卡基拉之声》作为蓝调音乐的标识,由伴奏部分可窥之一二,其大量出现的升四级音是蓝调音阶中的常见音级,另外,三连音为主导的节奏框架,使用了蓝调音乐中极具代表性的Shuffle节奏型。这些细节完整贯穿了全曲的伴奏声部,彰显该作品的蓝调特征。同时,为了进一步明确其蓝调音乐属性,该作品并未采用吉他一三弦伴奏组合,而仅以一把吉他作为全曲的伴奏乐器。在这首作品中,艺术家对于呼麦与蓝调融合程度变化的构思也不同于前述曲目复杂,仅在歌词行进至每处“Kargyraa Moan”时,使用卡基拉唱腔替代常规人声进行演唱,以及在部分没有唱词的过渡句,会进行喉音展示。

以喉音唱腔替代常规人声仅仅是呼麦艺术融入蓝调音乐的一次简单尝试,《卡基拉之声》一曲中的呼麦元素并不丰富,风格表现也不够强烈。而另一首蓝调音乐《再见图瓦》(Tuva Farewell),艺术家们有意提升了呼麦元素在作品中的比重。(见表2)

《再见图瓦》同样为分节歌,音乐主体唱段共四段,每段间以过渡旋律连接,同时在曲首与曲尾加入了引子、前奏与尾声。由表可见,这首作品体现了极为明确的风格分布:伴奏方面一直以吉他与口弦、三弦的合作为基础,展现出融合特征;代表音乐主体的唱段部分采用蓝调风格的常规人声进行演唱;而在引子、过渡等修饰部分则尽可能表现呼麦特色。

由此可见,将蓝调元素融入呼麦的作品如《良驹》《山的另一方》,与《卡基拉之声》《再见图瓦》相反。前者以呼麦为音乐核心风格,构建出框架后吸纳蓝调元素以丰富音乐的表现力;而后者将蓝调音乐作为作品的主导旋律,呼麦元素在蓝调的影响下进行表现。尽管同为蓝调与呼麦的交融创作,但二者方向有所差异,受众群体也各不相同,因此对于呼麦文化的发展也承担着不同的使命。

任何两种音乐体裁的交流融合,都会是在原有传统文化、艺术基础上的一次创新,探索是对于未知领域的涉足。正因如此,呼麦与蓝调的融合创作与表演经验值得总结与反思,其中既有它的先进性,同时又存在着一些阻碍与隐藏的陷阱。

(一)优势条件

不同音乐的融合现象,其难度绝非完全一致,换言之,并不是所有音乐都具备融合可行性,这取决于融合文本之间的相似性。呼麦与蓝调音乐之间看似毫不相干,甚至差异巨大,实则在音乐内部结构方面有着很多相似之处:发声材料方面对人声的重视;乐音音高方面的带腔性;音乐表演方面的即兴性。

在发声材料方面,呼麦的定位为喉音艺术,人声便是这一艺术的灵魂,各类传统乐器的使用多为衬托人声的特殊表现力。早期的蓝调音乐是一种叙事歌,人声吟唱在其中有着较大的比重,在随后的发展过程中,尽管音乐题材、风格有了一定的拓展,但不变的是仍以人声歌曲为主导。人声为核心的音乐艺术其共同点在于内容指向更为明确、具体,对于意境的表达更易引发共鸣。因此在音乐的融合中,情感、内容的互通能有效促进表演者的发挥以及欣赏者的接纳,从而提高音乐融合效果。

在乐音音高方面,腔音在呼麦与蓝调音乐中均有体现。乐音带腔的特性是世界东方传统音乐中代表性特征之一,指代乐律中固定音高之间的音,它作为符合特定音乐体系规则的一部分,常会伴随固定音高的浮动出现,对乐音起到装饰作用。呼麦作为东亚草原民族的音乐文化对于腔音的使用较为常见,在一些散板音乐中,常会通过腔音衬托音乐中辽阔、悠远的意境。在喉音唱法中的泛音部分,也不会严格遵循乐律音阶,常出现滑音、偏音。在蓝调音乐中,滑音同样是表现其艺术特征的重要形式,也是蓝调风格的微观体现之一,腔音的使用是一种音乐理念上的契合,代表了蓝调与呼麦在音律方面的自由性。

即兴性是非西方音乐中的常见特征。在呼麦艺术中,表演者常会根据传统音乐框架,在表演中即兴加入反映个人风格的细节。另外,由于演唱者声音条件各有差异,所擅长的喉音类型不尽相同,因此在表演过程中,表演者通常会根据自身特点对作品进行调整,能够在保留传统风格基础上最大程度发挥自己的个性。蓝调音乐中的即兴片段同样多见,明确体现在乐器伴奏部分,甚至在后期发展过程中,蓝调风格的即兴伴奏已成为不少音乐表演者钻研的热点话题。即兴性代表了表演者在一个声音作品完成过程中的自主创造性,以及对于音乐文本的现实实有认知。这样的相似性特征为呼麦与蓝调的融合表现进一步扫清了障碍。

(二)积极影响

前文将呼麦与蓝调的融合在音乐本体层面划分为两个方向,即蓝调风格对传统呼麦作品的渗透,以及运用呼麦艺术元素表达蓝调音乐作品。这两个方向上的融合创造了不同类型的作品,也对呼麦艺术的整体发展产生了不同影响。

蓝调音乐作為对现代流行音乐产生深远影响的音乐风格,其影响力不言而喻。呼麦原生语境的兴衰,与政府层面的保护力度并不密切,更多则在于时代发展中这一古老艺术能否适应文化主体的各类变化,上千年传承的独特美与当代民众的审美意趣还有几分相符。因此,使人们能够更多地欣赏呼麦,是这一古老艺术焕发全新生机的一个重要途径。借助在世界流行乐界有着广泛影响力的蓝调音乐的融入,进而创新呼麦风格,增强呼麦表现力,贴合时代潮流,拓宽受众群体,短期来看使呼麦吸引了一些关注度,长远来看为呼麦的进一步传承打下了基础。

另一方面,对于某一极具地区代表性的艺术品类,域外民众向来不乏以猎奇的眼光进行品鉴与审视,但由于缺少文化及审美认同,无从谈及接纳,这对地区艺术的域外流通时效与深度均产生影响。在全球化发展进程下,文化间交流从不缺工具与媒介,缺的是跨文化的包容与体认。将呼麦音乐元素融入蓝调音乐中,能够使拥有广泛受众的蓝调成为音乐文化交流的特殊载体,极大程度地帮助民众认识、欣赏呼麦,促进异域文化在本土的理解,进而推动人类文化的和谐共存。可以认为,将呼麦元素融入蓝调音乐,并非面向本位民众的发展,而是促进呼麦乃至草原文化的传播,在更大格局中推动人类文化共同体的努力。

(三)阻力与陷阱

公共群体中任何事物的变革与发展,都会面临一定的阻力与质疑,与变革的剧烈程度呈正比,与主导变革群体的规模成反比。呼麦作为留存千年的艺术形式,在尊古、崇古条件下有序传承、稳定发展是当今更多呼麦艺术家的共识。因此很多观点认为,将一类毫不相干的艺术风格融入传统呼麦音乐,借此博得眼球与关注,其行为目的不纯,是对这一音乐艺术千百年传承的否定,是对传统文化的亵渎。此外,另一类局外人士则持有根源不同但结论相似的观点,他们认为某种文化的存在仅在于它跟时代、社会契合,如若不是,那么这一文化便丢失其内核的生存环境,文化表象也就没有续存的意义,消失于历史的洪流并不值得惋惜。

笔者看来,前述第一类观点在一定程度上呈现出狭隘民族主义价值理念,这类观点趋于排外、封闭,站在本位文化立场对一切行为进行审视,并在潜意识中将文化分以优劣,这无益于其本位文化的发展与传承。而第二类观点则否认了文化的动态变化特质,忽视了不同文化间可能存在的趋同性。这类观点看似将文化与时代、社会紧密联系,实则将其互相分割,不承认在变化的时代、社会中可以存在文化的变化,应是一种自相矛盾的思路。另一方面,这些观点也不能被一味地否定,同样带有着很强的启示性,应辩证看待。

在音乐融合与发展过程中,本位音乐的定位是不可动摇的。呼麦与蓝调的融合,其本质是两类音乐元素按照不同的“量”堆积在同一作品当中,呼麦的“量”占比上升,则其风格会更加强烈,反之同理。而在“量变”到达一定程度之后,则必然会引发“质变”,此时便涉及作品的定位问题。前文将呼麦与蓝调融合方向分为两类,其核心即作品中双方“量”的不同变化,而在艺术家们立足于音乐表象,关注舞台表现效果时,对“量”的精准把控又很容易被忽视。从微观层面来看,这不过是音乐体裁的归属问题,对于一个作品的成功与否并无太大影响,但以宏观角度审视,这又涉及某一文化的主位认知问题。如若疏于对融合作品本质的把握,长此以往必然出现传统作品愈发稀少,本位文化愈发模糊,客位文化占据主导,此时“文化入侵”便悄然发生。音乐中的主位缺失现象较为常见,这并不意味着音乐文化否定交流与发展,它需要每位从业者在变化中坚守本源,切勿落入隐藏的陷阱。

呼麦与蓝调的融合音乐从整体上看出现了两种类型,也是融合的两个方向,分别以呼麦音乐或蓝调音乐作为母本,相应也产生了不同的影响。立足呼麦视角,前者以蓝调音乐的特殊风格作为辅助,提升传统呼麦艺术的表现力,进而拓展受众群体,贴合时代发展脉络,为呼麦艺术确立了全新的传承模式。而后者则是借助蓝调音乐作为载体,通过其广泛的影响力为呼麦跨出草原的域外深度传播打下基础。

这两类音乐的融合模式为其他传统音乐的现代化传承与传播提供了借鉴性经验,同时也给人以警醒。文化的发展不否认变动的客观性,也不否认交流的必要性,但变动与交流的度却难以把握,参与者总会受制于各类因素,或误判、或偏进,从而对文化的发展产生不良的影响。依笔者之见,一切文化行为均应立足于文化自信的根本,客观把握自身传统音乐文化的优势与过时之处,有针对性地进行修整,推动文化多元作为生生不息的长青之松,屹立于时代。