书画中的生命律动

2022-02-17张建业

文/张建业

当重新梳理中国历代书画艺术品资料的时候,我内心深处曾经的思索再次泛起涟漪,即“万物皆有生命”的感触。

流传至今的历代书画艺术精品,不正是一种生命律动的延续吗?如此强大的生命力是什么构成的?为什么能牵动无数人去追逐她?就因为她价值连城吗?

就书画艺术品的价值来说,世人多以金钱来衡量,多数人对艺术品价值的认知仅停留在书画作品每次交易呈现的财富表现,对艺术投资者来说无可非议。如果上升到精神层面,这无疑是浅层次的。从艺术产生源头去探究,艺术对人类社会而言,她的真正价值是愉悦观者内心,触动人情感的艺术感染力,以至于融入拥有者的生命,甚至超越个人生命的珍视,归于整个人类社会的瑰宝。而其金钱的度量只是人类自私占有欲望产生的附加。

书画艺术品作为视觉艺术,她的生命力通过其艺术感染力植根于人类社会。艺术感染力依靠自身的内在品质与外在形式作用于客观对象。因此,书画艺术品的生命力强弱主要由以下几方面的内容决定:

呈现时代审美的高度

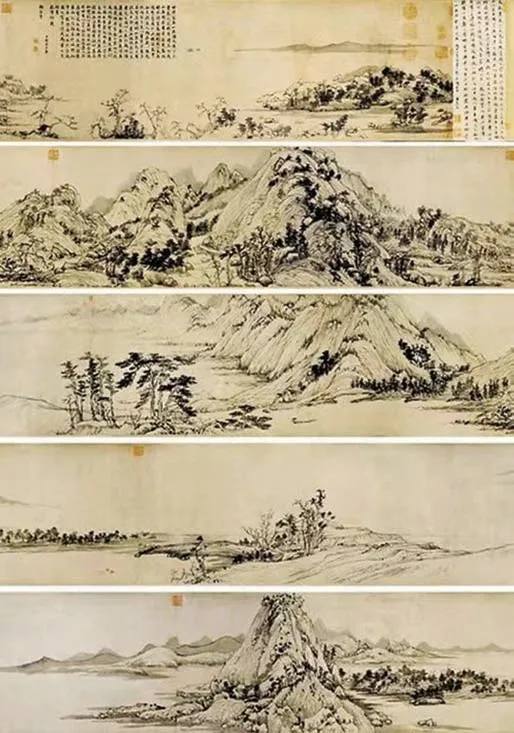

书画艺术自诞生之日起,就没有脱离过社会人群的审美趋向,是人类独有的内在精神需求造就的产物。她独立于生活使用功能之外,却又赏心悦目触动心灵、在漫长岁月中达成纵向审美高峰与横向审美多元共识而代代相传。纵览中国书画历史,像吴道子、王羲之、黄公望、颜真卿等诸先贤,其《八十七神仙卷》《兰亭序》《富春山居图》《祭侄稿》等作品,皆是中国书画艺术巅峰的时代审美地标,吴道子的雍容、王羲之的清雅、黄公望的散淡、颜真卿的悲慷,皆是特定时代文化精神浓缩的经典。

当然更多的书画创作者,虽然在社会发展进程中融入了不同审美群体,为更广大人群的精神需求默默创作着……但随着时代的更替,大多数艺术家及作品的生命轨迹会慢慢淡化消失,甚至无迹可循。

凸显个性的高超技艺

书画作品无论写实或写意,视觉形式决定她需要鲜明的特点与高超的技法来展现其艺术价值。写实的作品容易理解,就是要刻画得栩栩如生、形神兼备。宋代工笔画精品,造型精准、取舍得当、设色典雅、刻画细腻,近千年时光不减其神采。世称天下第一行书的王羲之《兰亭序》,21个“之”字,无一重复,字字精妙。诸如此类传世精品都需要精湛的技法来保障。

吴道子《八十七神仙卷》

黄公望《富春山居图》

宋代工笔画

而写意画尤其大写意画的经典,却往往有认识的误区,看似寥寥数笔近于荒率,或简单至极、转瞬即成。其实不然,删繁就简、高度概括、惜墨如金,又不失传神之状,多一笔添堵,少一笔又不足。

写意审美度的把握,体现作者修养与境界的高度,写意技法锤炼更需要的是人文教化、家国情怀与文人风骨。正如白石老人所言,“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。这是老人历尽沧桑,用一生实践凝练出的精华,既是对大写意画的总结,也是对中国传统文化中审美思想内涵的诠释。

催化成就的传奇阅历

一个人的阅历本身就有它的唯一性和所处时代的不确定性,没有哪个人的人生轨迹是自己划定的,正是这种不确定的外在因素,尤其恰遇时代更替、起伏跌宕、冰火交融,行走于薄冰之上或立于悬崖之边,惊心动魄让灵魂淬火,审美被催化得更加澄明,对常人也许是灾难,但对一个天赋异禀的艺术家就是可遇不可求的人生涅槃。

八大山人朱耷就是最好的例证,假若明朝不亡,不可能有八大山人,朱耷不过是一明王的后裔,明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,恐怕名都难留。可是在他19岁时明朝亡了,无疑对他这个皇亲国戚来说是灭顶之灾,他出家为僧,参佛修禅几十载,57岁以疯癫病还俗入世,融入道法,以笔墨立世。生死于一线,儒、释、道于一人,前无古人、后无来者,天赋独具的造化,终成彪炳后世的艺术大师,朱耷也随一张张书画作品使自己的艺术生命延续下来,八大山人的名字定格在中国传统文化的艺术圣殿。再往前的徐渭,同时代的石涛、髡残、弘仁,近现代的吴昌硕、齐白石、黄宾虹,这些中国绘画史上的大师们,每个人身上都有荡气回肠、异于常人且无法复制的阅历。倘若他们没有如此经历,即使从事绘画创作,其艺术成就必定要打折扣!

书画艺术家的创作无法回避所处时代的影响,左右不了社会大环境的氛围,能做的只有努力完善个人的审美理念,探索适合自己的创作手段,让时代审美的烙印渗化于个人审美的表现,尽可能让自己艺术的生命力因充盈时代的脉动而鲜活璀璨!