无锡乡镇企业档案展示馆建筑方案设计

2022-02-16张楠王小平三江学院建筑学院江苏南京210000

张楠,王小平 (三江学院建筑学院,江苏 南京 210000)

本次毕业设计的江苏乡镇企业档案展示馆,基于文化生态理念,结合建筑项目所在地无锡的自然环境与人文因素,开展文化和生态的重塑,对档案展览馆与梁塘河湿地环境作出统一规划,艺术地再现民族工商历史与乡镇企业文化符号,凸显江南地域文化品性,同时吸收传统文化单位的设计要旨,提高无锡新城工业区的生活环境质量和艺术文化水平,力求成为一个令人记忆深刻的城市地标文化符号。

1 项目概况与现状

1.1 基地背景

项目基地位于无锡太湖新城梁南路与周新路交叉地段,北邻梁塘河、东抵梁塘河生态湿地、南面和西面都是现有工业区,距离市中心9km,是无锡大力发展的新城区域。该基地位处梁塘河生态湿地西侧,东北两侧均有良好的水景景观,自然环境资源优越,本项目作为片区核心的人文景观,协调人文与自然环境,打造馆区与湿地风景区一体的自然文化休闲片区,创造“梁塘河水滨新韵”。

1.2 设计目标

图1 基地区位

苏商文化源远流长,本次档案展示馆建设希望凸显江南地域文化特征,再现江苏民族工商业与乡镇企业发展历史轨迹,传承苏商文化精神。总体功能以展示江苏民族工商业档案、江苏乡镇企业档案、江苏当代民营企业风采为主,倡导与弘扬企业家艰苦创业精神,打造文化认同与精神归宿的文化空间,建成人文与自然优美结合的无锡城市新景观。同时吸纳档案专业领域的文化精髓,成为一个特殊的城市文化载体,充分体现展馆的性质、特点和任务。在当今信息时代,博物馆、档案馆、图书馆的界限已经模糊化,本次档案展示馆希望兼具三者功能,既体现主流价值与话语权威性,又体现开放性和社会性。

在风格造型上,希望融合现代风格与江南元素,将江南庭院建筑与现代广场建筑结合起来,形成多体并联的建筑布局,充分文化建筑的特点气质与地域特征;同时利用生态湿地的自然环境资源,协调展馆与周边环境的内部联系,将馆区与湿地风景区整合为一个有机的生态整体。

1.3 服务人群

本项目为乡镇企业档案展示馆,面向人群主要是公众、企业家和研究人员,给公众提供一个参观交流、休闲娱乐的空间,满足与地方企业交往、展示的要求和专业人员学术研究与档案管理的工作要求,同时要考虑档案馆的文献收藏的特别性。

2 设计理念

如今的主题展览馆已经与信息化、多元化的新媒体时代充分融合,空间形态与展品呈现都突破了原有的模式,而更多地表现为人流与信息流的互动。主题展览馆面对的人群比较宽泛,在空间设计时,希望回避掉传统展览建筑的严肃性与空间的压力感,而呈现出一种更为轻松,活泼的氛围,或者可以说是一个集休闲与学习功能于一体的多功能性的综合空间体。无论是被展览主题吸引的人群,还是无意识闲逛的参观者,都能与主题展览馆进行信息交流。

当前的档案馆设计也在逐渐走向开放性与服务性,强调它的社会服务功能,把公共文化服务理念细化进档案馆日常事务中,通过与图书馆,展览馆的结合,方方面面展现档案馆的公共性、文化性和服务性。档案馆不再封闭的空间,而是成为城市人群回溯历史,了解过去的窗口,承担起科学研究、文化展示、文化教育等功能。在空间组织上,也从原有的单调与封闭走向更为自由、灵活、开放的平面空间,以增强档案建筑的社会影响力与归属感、认同感。

除了突出档案馆本身的文化属性,设计也要充分考虑无锡当地的建筑文化特色,突出建筑的在地性。无锡地处江南水乡,传统建筑与水系的关系密切而亲近,本次设计处于湿地公园,总高不超过3层,尺度与传统建筑相当,希望通过丰富的形体变化,简洁而清晰的立面元素,在分散的形体组织与空间递进中,融入自然,突出城市的人文理念。

图2 建筑鸟瞰图

3 建筑方案设计

3.1 功能分区设计

根据项目要求,档案展示馆的功能主要为四大区块:收藏区域、交流区域、办公管理区域、展览区域。考虑城市肌理与传统的空间关系,将这几块处理为尺度亲近的线性空间,分散布局。

考虑到场地的南侧为城市主干道,西侧为拟建的交通道路,东侧为风景优美的湿地公园。因此在考虑整个建筑体量时,中部设置入口,将建筑的开放性空间沿城市道路展开,绵延向东侧,与湿地公园的游览流线一致,建筑西侧为收藏办公等内部功能。

建筑中间体块包含主入口,学术研究与文化交流一系列对外职能,包括服务大厅、学术报告厅、多功能厅、小型图书馆、大中小多功能会议室、高规格接待厅、档案微缩复制等。一楼大厅设置共享空间包括咖啡厅、纪念品商店、视听室等。建筑东侧体块沿城市干道布置三个主题展厅、若干专题展厅、若干名人名企展厅,共计8000m2,展览大空间灵活隔断,室内外中庭空间亦可交流。西侧体块布置档案库房收藏区域和办公管理区域,分别设置档案入口,工作人员入口与车行流线。

建筑地下一层布置设备管理用房和机动车停车库。机动车停车库出入口在基地西南角,并且布置下沉广场,既能通风采光,同时区别开入口广场,创造了更为安静的研究内院。

图3 总平面图

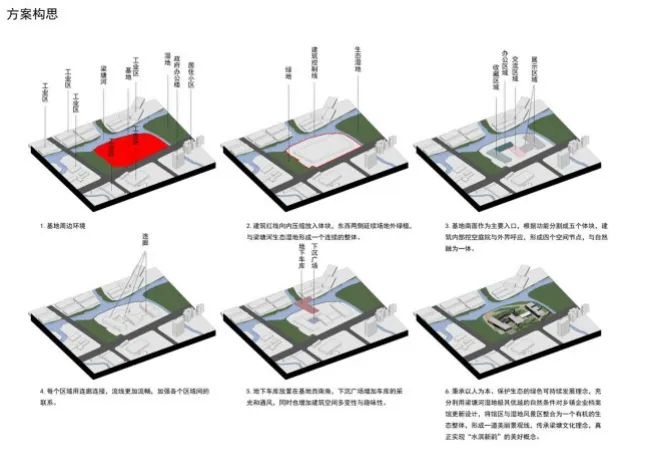

图4 方案构思

从总平面上看,从学术研究交流区域、公共展示区域到收藏区域、办公管理区域几个体块,对场地进行围合,形成内向外向不同感受的半围合庭院,结合生态湿地的自然环境,创造出与自然相互遮掩,彼此辉映的美好空间。

图5 功能布局

3.2 交通流线设计

本项目南侧为东西向的周新路,北侧为东西向的梁塘河,西侧为次要道路梁南路,东侧为梁塘河湿地。梁南路自北向南在与基地之间有块绿地,因此机动车只能由周新路东、西两个方向驶入场地。在建筑西南侧设置一个双车道地下车库出入口。主行人入口位于场地南部基地中部,次行人入口位于基地东北侧。整个场地东西长南北短。消防车道呈环形布置。工作人员可选择临时停靠的停车位,或者通过位于建筑场地西南角的地下车库出入口进入到地下车库停放。

主入口位于南面,在空间划分上,建筑内部形成了“S”字型半围合中庭空间,入口前有大广场可满足日常的大型活动。观展人流和科研人流在大厅分流,前往不同区块。建筑西侧为办公仓储空间,一、二层主要考虑各类收藏空间、实验用房和办公用房。建筑西侧体块周围的人流多为工作人员,设置办公出入口和档案入口,满足办公管理的需求。货运电梯直接与每层相连,方便展品的运送。

位于建筑中段,贯穿南北的游览休闲步行空间,上可到建筑二层,下可到地下停车库,既能满足游客多样化的休闲心理,各个功能体块间的连廊又解决办公人员的交通流线问题。

3.3 建筑空间设计

建筑主入口正对南侧周新路,当人们进入建筑,就可以看到两侧美丽的内院景观,同时前厅的通高空间,也为前厅带来自然光照和阴影变化。大前厅可以很好地分离不同目的来访人流的流线。建筑东侧为展览区域,北侧进入研究、交流区域和档案收藏管理区。通过主入口进入的人流可以很明确的通过前厅分离,去到自己想要去的功能空间,走廊界面都为大面积玻璃,将室外景观与建筑内部连接起来,为游客创造一种室内外交互的感觉。除了便于引入光线,还可以通过光线照在树上投落的影子增加光影变化。线性的展览布局,方便引导人流。明亮的走廊与缓冲空间,使人们在观展的同时,也能有愉快明朗的心境。

3.4 建筑材料运用

城市是由建筑组成的,而建筑则是由不同空间及材料属性的建筑块形成。在设计中,将每一个体块视为或开放,或封闭的砌块盒子,通过钢材、幕墙、板材、混凝土、穿孔板,形成大小不同,虚实变化的砌块,共同组成有起伏,有变化的室内流通空间。大面的玻璃墙,为入口休闲场所带来更好的采光与通透感,建筑的立面色彩与立面材质有一定的对比效果,使建筑整体和谐统一。

图6 建筑立面效果图

3.5 建筑景观设计

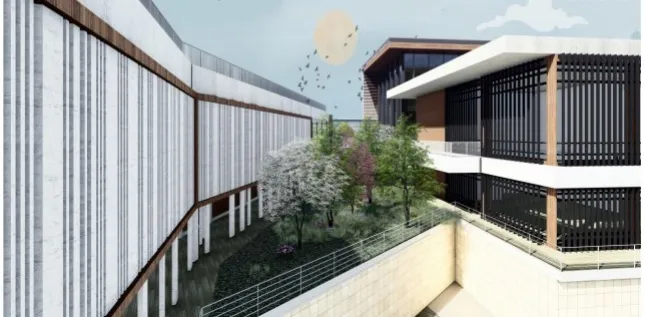

本次设计以中国传统的“半围合”庭院的形成互相包围,线性的使用空间彼此连贯,成为有机整体,屋顶公园和下沉广场,结合庭院,创造起伏的空间流线,解决采光与通风的要求,力求朝向优好,形成光影交错的庭院,创造公共活动空间节点。构建人与自然和谐为基础,坚持可持续发展的基本理念,充分发挥规划场地的社会、生态、经济等资源。在建筑之间,有自然,有风的流动,有树叶的鸣响。结合梁塘河生态湿地的特色景观,形成张弛有度的建筑空间环境。人们可以自由交谈和互动,同时学习、交流和观看展览。

图7 建筑庭院效果图

图8 建筑庭院效果图

4 结语

建筑基地位于无锡的滨湖区,是江苏工业的发达区域,其周围大量的工业科技园带来经济与文化的聚集,深厚的企业文化底蕴、大量的经济流动和得天独厚的自然环境为这块区域提供了良好的活力,本次设计立足于基地地区的地域特色,融合了当地民族工商历史和乡镇企业的文化符号,吸收了档案领域的文化精华,融入了以人为本、绿色节能的现代背景;创造了鲜明的建筑形象特征,并结合时代特征,构建了以人为本、现代化、信息化、生态化、可持续发展的开放式展览建筑。在总体规划控制下,营造契合场地的档案馆建筑氛围;在单体周边环境上,营造出庭院建筑的优美与和谐。