122例感染性心内膜炎临床特征分析

2022-02-16吴娜顾艳婷赵金龙焦琼路喆鑫陈小华奚敏江红汤正好臧国庆张毅余永胜

吴娜 顾艳婷 赵金龙 焦琼 路喆鑫 陈小华 奚敏 江红 汤正好 臧国庆 张毅 余永胜

感染性心内膜炎(IE)指病原微生物迁徙至心脏瓣膜和(或)心内膜、大血管内膜,由于赘生物脱落导致远处栓塞、感染转移和脓毒症的一类感染性疾病[1]。近年来IE的临床特点和病原学发生了显著变化,IE合并先天性心脏病(CHD)和退行性心瓣膜病(DVHD)比例已超过IE合并风湿性心脏病(RHD)比例[2-3],而葡萄球菌已超过链球菌成为IE最主要致病菌[2]。尽管IE的诊治水平已大幅提高,但其1年死亡率无明显降低,仍保持在30%左右,甚至高于部分恶性肿瘤1年死亡率[2]。因此,本研究对我院122例IE患者的临床资料进行回顾性分析,以期提高对IE的诊治水平。

对象与方法

1.对象:2016年1月~2019年12月我院诊治的122例IE患者,诊断均符合改良的Duke标准[4]。

2.方法:回顾性收集122例IE患者的临床资料,包括基本情况、易感因素、临床表现、并发症、实验室检查结果、病原学资料(血培养结果)、药物敏感试验结果、心脏超声检查结果、治疗方式及预后等。

结 果

1.基本情况:122例患者中男88例,女34例,男女比例2.59∶1;年龄15~83岁,平均年龄(48.74±19.81)岁,平均住院时间(26.37±13.72)天。左心受累102例(左心受累组),右心受累15例(右心受累组),左右心同时受累5例。自然瓣膜心内膜炎(NVE)117例(NVE组),人工瓣膜心内膜炎(PVE)5例(PVE组)。

2.易感因素:以基础心脏病(83例,68.03%)为主,其中CHD 26例(21.31%,CHD组)、高血压心脏病(HHD)21例(17.21%)、DVHD 9例(7.38%,DVHD组)、RHD 4例(3.28%,RHD组);恶性肿瘤6例(4.92%)、瓣膜成形术及置换术、糖尿病各5例(4.10%);无基础心脏病者39例(31.97%,NUHD组),其中15例(12.30%)患者未发现易感因素。

3.临床表现:最常见的临床表现为发热(97例,79.51%)。35例(28.69%)患者有栓塞并发症,其中以脑栓塞最多见(27例,22.13%)。

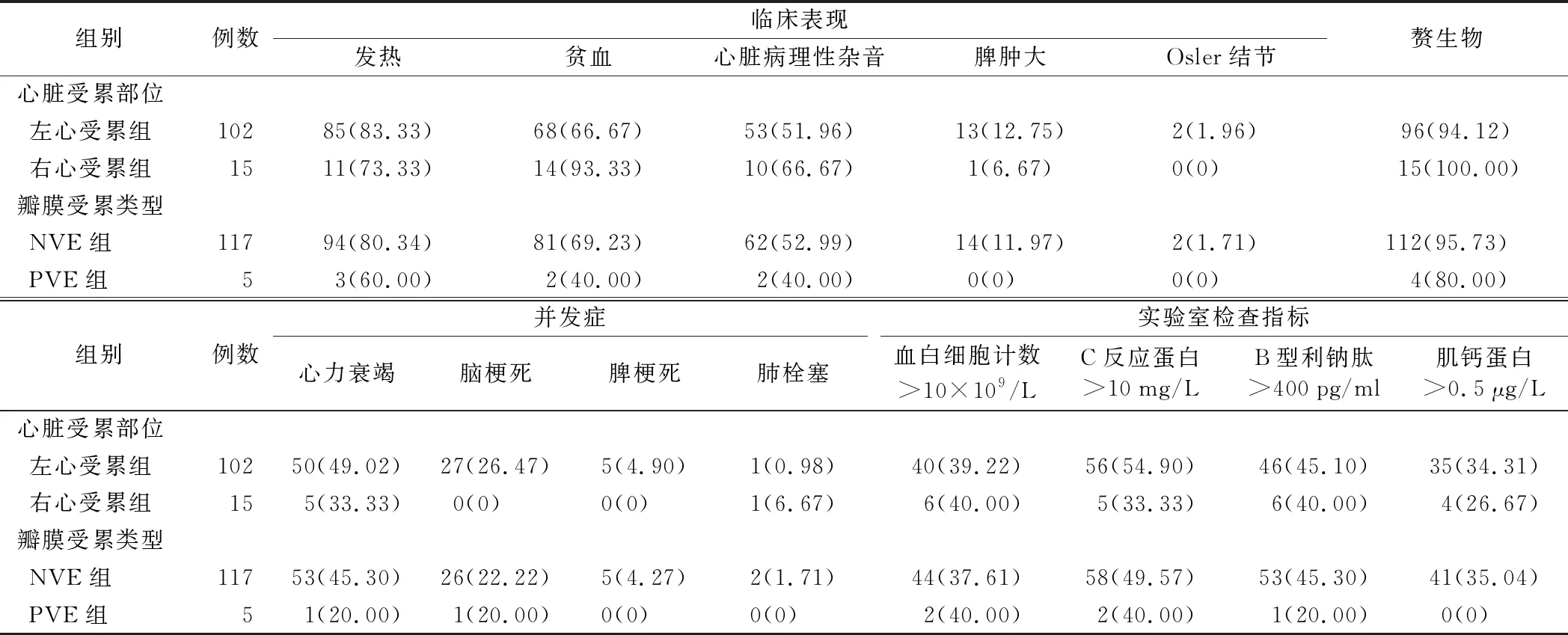

4.不同心脏受累部位或瓣膜受累类型患者临床资料比较:左心受累组和右心受累组患者临床资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。因PVE组患者病例数较少,未发现其与NVE组患者临床表现的差异具有统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同心脏受累部位或瓣膜受累类型患者临床资料比较[例,(%)]

5.合并不同基础心脏病患者临床资料比较:CHD组、DVHD组、RHD组、NUHD组年龄、赘生物位于右心患者比例比较差异均有统计学意义(P<0.05),其中CHD组患者年龄均低于其余3组(P<0.05),CHD组赘生物位于右心患者比例均高于DVHD组和NUHD组(P<0.05)。而4组患者其余指标比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 合并不同基础心脏病IE患者临床资料比较[例,(%)]

6.病原学资料:122例IE患者均行血培养,阳性率为57.38%,共培养出病原菌71株,以链球菌属最常见(39株,54.93%),其中草绿色链球菌比例最高(29株,40.85%),且全部发生于NVE患者中。血链球菌10株(14.08%),缓症链球菌8株(11.27%),格氏链球菌5株(7.04%),颗粒链球菌、副血链球菌各3株(4.23%),咽峡炎链球菌、血红链球菌、无乳链球菌各2株(2.82%)。金黄色葡萄球菌12株(16.90%),血培养阳性的PVE患者均感染金黄色葡萄球菌。粪肠球菌9株(12.68%),人葡萄球菌1株(1.41%),血链球菌与人葡萄球菌混合感染患者1例。表皮葡萄球菌、屎肠球菌、干燥奈瑟菌、副流感嗜血杆菌、麻疹孪生球菌、大肠埃希菌、解糖葡萄球菌各1株(1.41%),未鉴定到种的草绿色链球菌4株(5.63%)。真菌3株(4.23%),其中光滑念珠菌、近平滑假丝酵母菌、白色念珠菌各1株(1.41%)。

7.不同心脏受累部位或瓣膜受累类型患者病原菌分布情况比较:在102例左心受累患者和15例右心受累患者中,链球菌分离率分别为31.37%和26.67%,葡萄球菌分离率分别为9.80%和13.33%,两组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。因PVE组患者病例数较少,未发现其与NVE组患者在病原菌分布的差异具有统计学意义(P>0.05)。见表3。在52例血培养阴性患者中,有4例(7.69%)行赘生物病原体宏基因组学第二代测序(mNGS),结果发现羊布鲁氏菌、变异链球菌、血链球菌、戈登链球菌各1例。

表3 不同心脏受累部位或瓣膜受累类型患者病原菌分布情况比较[例,(%)]

8.4种致病菌对抗菌药物的耐药率比较:万古霉素和利奈唑胺对金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、缓症链球菌、血链球菌具有较高的敏感率,见表4。

表4 4种致病菌对抗菌药物的耐药率比较[株,(%)]

9.经胸心脏超声检查结果:122例患者均行经胸心脏超声检查,116例(95.08%)发现赘生物。左心受累101例(82.79%),其中二尖瓣赘生物64例(52.46%)、主动脉瓣赘生物48例(39.34%)、左心室赘生物2例(1.64%)、主动脉瓣+二尖瓣赘生物12例(9.84%)。右心受累20例(16.39%),其中三尖瓣赘生物12例(9.84%)、肺动脉瓣赘生物5例(4.10%)、右心房赘生物3例(2.46%)。左右心同时受累5例(4.10%)。

10.治疗及预后:122例患者均给予抗菌药物治疗。2例合并妊娠患者中,1例治愈,1例死亡。106例(86.89%)行瓣膜置换术或瓣膜修补术,其中死亡4例(3.77%)。16例(13.11%)行保守治疗,其中死亡2例(12.50%)。

讨 论

据国外流行病学数据结果显示,IE的发病率为3~10/100 000[2],但我国目前尚缺乏IE发病率确切的流行病学数据。与北京1988~2000年确诊的70例IE患者平均年龄[(36.1±16.6)岁]相比较[5],本研究中IE患者平均年龄较大,与其他文献报道结果[2]相似。

Cahill等[2]研究结果显示,DVHD、糖尿病、恶性肿瘤、静脉药物滥用、CHD已取代RHD成为IE主要的易感因素。本研究发现CHD是IE最主要的易感因素,其次为HHD、二尖瓣脱垂、DVHD、恶性肿瘤和糖尿病。HHD约占17.21%,多见于60岁以上患者,考虑该类患者高血压病史长,心脏代偿性增大导致瓣膜关闭不全,易引起血液反流。既往研究显示无基础心脏病的IE患者约占50%[3,6],而本研究中该类患者约占31.97%,可能与各种创伤性诊疗措施较少有关。

本研究中2例合并妊娠的IE患者,1例治愈,1例死亡。Campuzano等[7]的研究结果显示,妊娠合并IE较为罕见,但孕妇和胎儿的死亡率分别高达22.1%和14.7%。因此,对合并妊娠的IE患者要引起足够重视。

本研究中IE患者最常见的临床表现为发热(79.51%),有个别患者发热时间长达8个月。因此,对长期不明原因发热的患者应警惕IE的可能。Hoen等[8]研究结果显示,血尿、脾肿大、Janeway损害和Roth斑分别占IE患者临床表现的25%、11%、5%和5%左右,具有一定的诊断价值。而肌钙蛋白和B型利钠肽水平升高均与IE不良预后密切相关[9]。

既往研究结果显示,IE患者右心受累通常与静脉药物滥用、心脏电子设备植入、留置中心静脉导管、HIV感染及CHD相关[2]。本研究中IE患者右心受累均与CHD、侵袭性操作、血液透析有关,由此提示CHD患者应警惕侵袭性操作导致IE发生的可能。

本研究中IE患者最常见的并发症为心力衰竭(44.26%),而栓塞发生率为28.69%,最多见于脑(22.13%),其次为脾和肾。既往研究结果显示,20%~50%的IE患者栓塞事件可能完全无症状,尤其是累及脾脏和脑者[9]。因此,在临床工作中,对同时出现发热及不明原因脑梗死的青年患者应警惕IE可能。

赘生物是IE的特异性表现,本研究中IE患者经胸心脏超声检查赘生物的检出率为95.08%,高于血培养的阳性率(57.38%)。既往研究结果显示,IE最常见的受累瓣膜为二尖瓣(40.3%~54.2%),其次为主动脉瓣(39.6%~43.2%)[3,10]。本研究发现赘生物累及二尖瓣的比例(52.46%)高于主动脉瓣(39.34%),提示本研究中IE患者以左心受累为主,这可能与HHD、冠状动脉粥样硬化性心脏病(CAHD)及二尖瓣膜自身结构异常比例较高有关。

血培养结果是IE的主要诊断依据,本研究中IE患者的血培养阳性率为57.38%,低于既往文献报道的68%~80%[11-12],这可能与大多数患者在入院前使用抗菌药物有关。本研究中IE患者血培养结果显示致病菌中草绿色链球菌占40.85%,且全部发生于NVE患者,与朱跃红等[12]研究结果相符。5例PVE患者中有2例血培养阳性,均为金黄色葡萄球菌,低于NVE患者的血培养阳性率。既往研究结果显示,葡萄球菌比例不断增加,已超过链球菌成为IE最主要的致病菌[2,8,10,13],但本研究结果未显示出这一趋势。

本研究血培养阴性IE患者中有4例行赘生物病原体mNGS,均检测出致病菌。与血培养相比,mNGS的敏感度更高、检测时间更短,尤其对血培养阴性IE疑似患者的诊断和治疗具有较高的临床应用价值[14]。目前,美国胸外科协会(AATS)专家共识认为改良的Duke诊断标准仍然是临床中最实用的IE诊断标准,CT、MRI、单光子发射型计算机断层显像(SPECT)、正电子发射型计算机断层显像/X线计算机体层成像(PET/CT)等检查均能提高IE的诊断率[15]。

对于合并充血性心力衰竭、严重瓣膜功能障碍、瓣周脓肿、复发性系统性栓塞、较大赘生物和持续性脓毒症患者,应积极考虑外科手术。本研究中IE患者手术率为86.89%,高于既往文献(48.2%~48.9%)[16-17],这可能与赘生物大、心功能差、栓塞率高、病程长、失去保守治疗时机有关。本研究中手术治疗患者术后死亡率为3.77%,均死于心力衰竭,预后优于保守治疗者,表明手术治疗能有效降低IE病死率,防止疾病进展。

既往研究结果显示,约1.3%~6.0%IE患者多于出院后第1年复发[18-20],其死亡率和换瓣风险更高[15]。IE常被误诊为急性心肌梗死、心力衰竭、呼吸道感染、自身免疫性疾病等。因此,应在临床工作中详细询问病史并仔细进行体格检查,及时行血培养和心脏超声等检查,以减少IE的误诊、漏诊和延迟诊断。