基于应用型人才培养的“食品感官评价”课程的教学改革探索

2022-02-16孟德梅王秀红汪建明李红娟阮美娟

孟德梅,王秀红,汪建明,李红娟,阮美娟

(天津科技大学食品科学与工程学院,天津 300457)

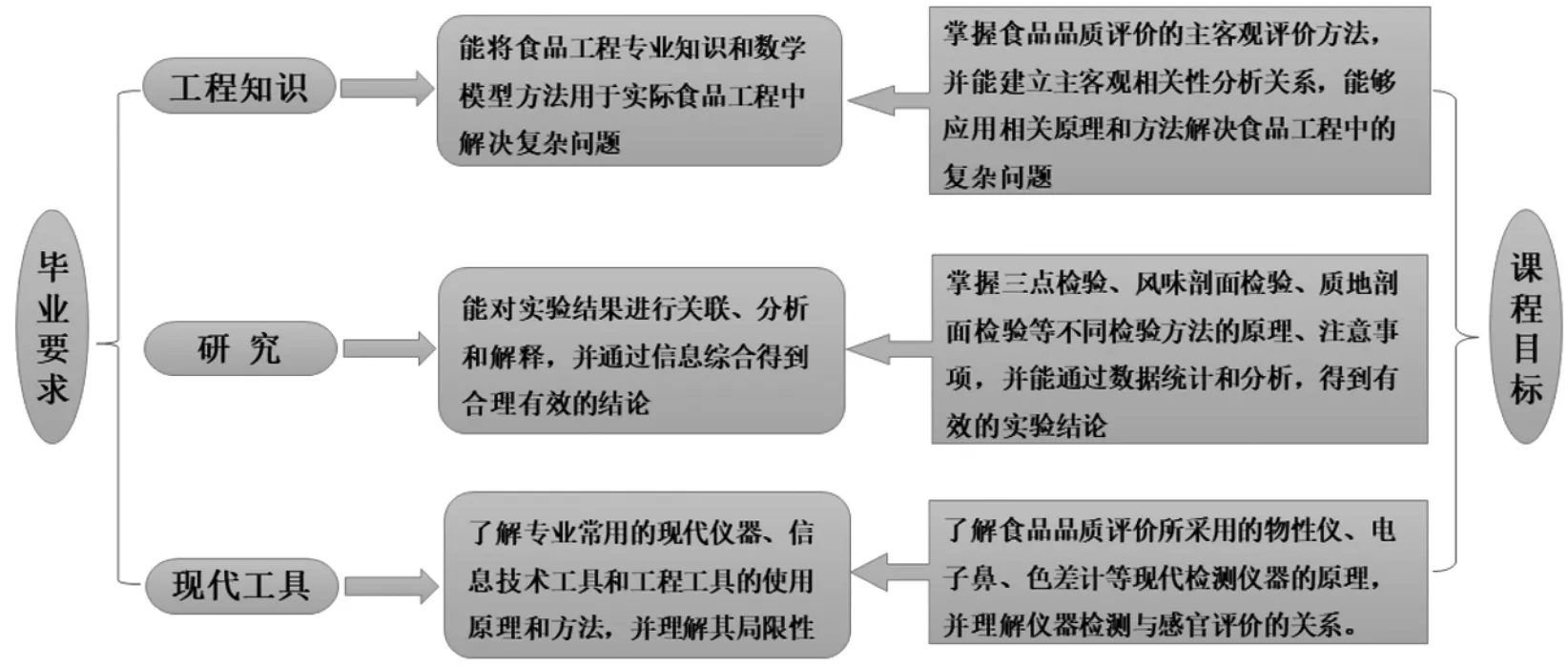

“食品感官评价”是食品科学与工程专业重要的学科专业课程,是培养食品工程技术人才整体知识结构的重要组成部分。食品感官评价技术作为一种不可替代的工具被广泛应用于食品质量管理、市场研究等领域,以生产出更优质的产品,提高消费者满意程度,并最大限度或有针对性地满足各类人群的需求,是提高企业竞争力的关键因素之一[1]。感官评价在未来有非常广阔的应用前景,社会和企业会需要大量食品感官方面的应用型人才。工程教育认证和IFT(The Institute of Food Technologists)食品专业认证也提出,在不断促进食品科学与工程专业教育更好发展的同时,要全面深化食品专业教育体系改革,努力培养更卓越的食品专业应用型人才,以解决实际食品工程中的复杂问题。因此,为培养符合社会和企业需求的食品感官评价应用型人才,高等院校应注重对“食品感官评价”课程的教学改革,提高教学质量,努力培养高素质的应用型食品感官评价人才。对28所高校和18家食品企业进行了食品感官评价调查问卷,并基于工程教育和IFT认证对该课程的毕业要求(见图1)和教学现状进行分析并提出了一些改革措施。

“食品感官评价”课程目标及毕业要求对应关系图见图1。

图1 “食品感官评价”课程目标及毕业要求对应关系图

1 “食品感官评价”课程教学现状的调研和分析

1.1 理论与实验教学学时不平衡,学生设计和分析能力不足

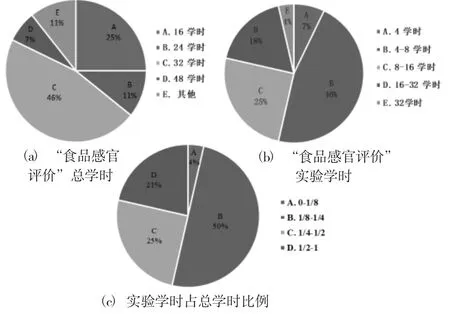

28所高校“食品感官评价”学时调查见图2。

图2 28所高校“食品感官评价”学时调查

对28所高校“食品感官评价”课程学时调查发现,46%高校将该课程总学时设为32学时,然而50%以上的高校实验学时仅为总学时的0-1/4,说明大部分高校开设“食品感官评价”课程的理论与实验教学学时比例严重不平衡。调查显示,仅18%高校将实验学时设为16~32学时,用于差别检验、描述性检验、食品质地的主观和仪器检验、色泽主观检验和色差计测定分析等实验内容的教学;通过调研发现,这类高校学生对于课程学习的积极性和主动性要明显高于其他高校,而且能够非常有效地理解理论课中的授课内容,有效提高了学生感官评价实验的设计和分析能力。实验课时的欠缺使学生无法采用实验操作来加深记忆,导致学生对于知识的理解只停留在表面,理论知识也更容易忘记。对于感官评价流程,学生只知理论,实际操作能力比较薄弱。有调查显示,企业在招聘食品感官评价相关岗位时,最希望感官评价人员具备在实际操作中方案的制定和实际动手能力。因此,高校培养的感官评价人才在很大程度上不能满足企业实际的用人需求。

18家企业最希望食品感官评价人才具备的技能见图3。

图3 18家企业最希望食品感官评价人才具备的技能

1.2 仪器实践教学不足,学生实际操作能力差

18家企业和28所高校食品感官评价仪器的调查见图4。

针对18家企业在食品感官评价过程中使用的评价方式进行调查,结果显示56%企业采用感官评价人员与仪器同步评价的方式进行评价,在评价过程中用到的相关仪器主要有色差计[2]、物性仪[3]、电子舌[4]等(见图4(a)(b))。随着现代工业的快速发展,食品企业已经越来越多地依靠仪器来评价食品的品质,这也是未来的发展趋势。所以,高校培养的学生必须要学会选择感官评价相关仪器并掌握仪器的使用方法。然而,目前14%高校仅是课堂讲授感官评价相关仪器的理论知识(见图4(c)),学生并没有实际操作过任何感官评价仪器,甚至也没有见过电子舌、电子鼻、质构仪等这些常用食品感官评价仪器,只能靠书本知识了解。虽然79%的高校让学生操作过色差计、电子舌等简单感官评价仪器,但94%的企业认为高校学生仍需要加强感官评价仪器的使用,学生对仪器原理、构造、使用方法的理解不透彻,不能真正掌握仪器的实际操作(见图4(d))。此外,由图4(b)可知,企业拥有的感官评价仪器种类多样,其中不乏高精尖的仪器及技术,但仅7%高校学生会涉及复杂感官评价仪器的使用(图4(c))。所以,高校更应该丰富和加强感官评价相关仪器的教学内容,有效加强学生的实际应用能力,从而提升学生的就业竞争力。

图4 18家企业和28所高校食品感官评价仪器的调查

1.3 实践实习内容欠缺,学生解决实际问题能力薄弱

28所高校和18家企业对食品感官评价实践的看法见图5。

针对“28所高校‘食品感官评价’课程实践授课方式的调查”结果显示,55%高校针对该课程没有开展任何实践内容,30%高校会选择以企业参观或与企业合作的方式开展简单实践内容(图5(a))。针对“18家企业愿不愿意接受大学生进企业进行感官评价实习和实践”的结果显示,所有企业都明确表示愿意接受大学生来进行感官评价方面的实习和实践(图5(b))。虽然有些高校会在课堂上以图片、视频等形式展示感官评价及评价流程,但是图片和视频远不及学生亲自实践有效果。学生缺少实践实习机会,使得学生不能很好地将理论知识灵活运用起来,实践动手能力欠缺,不能有效解决相应的实际问题。此外调查显示,实践能力薄弱、技术知识面窄、所学知识与实际工作需要脱节等成为了学生毕业后从事感官评价相关工作中突出的问题(图5(c))。

图5 28所高校和18家企业对食品感官评价实践的看法

由图5可以看出,“食品感官评价”课程的主要教学模式仍停留在“灌输式”,理论教学所占比例较高,教师仅把理论知识完整传授给学生,却忽略了学生的接受程度、学习兴趣和将理论知识转变成实践的能力,使得学生设计和分析能力不足、实际动手能力差、解决实际应用问题能力薄弱,不能有效满足社会和企业的用人需求,这种教学模式也不符合在专业认证背景下,对于培养解决复杂工程问题的应用型人才的毕业要求。

2 基于应用型人才培养的“食品感官评价”创新教学模式探索

为了改变以上教学现状,高等院校需对“食品感官评价”进行教学改革,建立以学生为中心的创新性教学模式,培养企业和社会所需的感官评价应用型人才。

2.1 构建多层次实践教学体系

社会和企业需要大量食品感官评价方面的应用型人才,但传统的、单一的实践教学模式难以满足应用型人才培养的要求,所以构建课内基础和综合设计性试验、仪器实践教学、虚拟仿真教学、课外实践教学等多层次实验教学体系势在必行。

在课程学时设计上,建议“食品感官评价”课程总学时为32~48学时,实验学时为16~20学时,理论与实验学时比例平衡,符合理论与实践操作并重的教学要求。实验学时建议包含5~10个基础性试验和2~3个综合设计实验,基础性实验可以包括味觉、嗅觉敏感度测定等感官辨别能力检验,以及三点检验、成对比较检验、“A”-“非A”检验、评分检验、风味或质地描述性检验等感官评定方法的实验,使学生掌握感官评价不同检验方法的原理、技术要点及注意事项;综合性实验建议以不同的食品主题或实验目的,如“两种品牌红葡萄酒的风味品评与分析”“两种品牌火腿肠质地品质的感官评价和仪器分析”,使学生从评价员筛选培训、样品制备、问卷设计、检验和分析方法选择、仪器或参数选择、试验、结果处理分析及报告等全过程参与试验设计,不仅帮助学生更好地运用基本实验技术和理论知识,提高学生综合设计和分析能力[5],而且有利于学生运用相关方法解决食品中的实际问题。

此外,在基础和综合性实验中,建议融入仪器实践教学内容,通过教师讲解结合学生实操练习,使学生熟练掌握2~3种主要感官分析仪器的原理、构造及使用方法,并学会不同评价目的下仪器的选择和应用。同时,根据“食品感官评价”课程的特点,创建与之相匹配的虚拟仿真教学平台,使学生以3D形式,直观、生动、立体化地了解和熟悉感官分析的全过程,以及高精尖感官评价仪器的结构、原理和使用,极大地丰富了该课程的内容。此外,虚拟仿真教学不仅能将感官分析流程、仪器的理论教学和实践连接成一个有机整体,强化学生对理论更深层次的理解,而且能加强学生对感官分析仪器实践锻炼,有效提升学生的应用能力[6]。

除课堂教学外,高校还应进一步推动校企合作,搭建高素质应用型人才培养平台,实现高校人才培养与社会、企业需求的零距离对接,给学生创造充足的实践实习机会。例如,学校可以与企业对接洽谈,搭建校企合作的感官评价实践教学基地,从感官评价技术培训、教育科学研究、学生实习实践、资源互利、信息共享等方面开展积极合作,从而提高学生感官评价的综合能力,有效为企业和社会培养高素质应用型感官评价人才。

2.2 增设案例教学

案例教学是以学生为主体、案例为主线来进行课堂讲解,以加深学生对感官评定基本知识的理解和运用。教师应注意在传授理论教学的过程中,将理论知识与企业中实际应用案例相结合。例如,在讲解差别检验法中的选择检验法、配偶检验法、成对比较检验法、“A”-“非A”检验等方法时可以通过案例的形式,区分性讲授感官评定的不同检验方法,还可以选择恰当的食品,以不同主题形式,在课堂上模拟感官评价,让学生可以切实感受到描述性分析检验法、差别检验、质地检验等感官评价技术。同时,教师可以利用雨课堂等软件建立专属的“食品感官评价”课程二维码,将真实案例发布到软件上进行课堂讨论,可以实时查看学生发表的观点,还可以通过弹幕互动来活跃课堂气氛,提高学生学习的积极性[7]。此外,可以主动模拟食品企业的感官分析过程,将实验室划分为制备区、试验区和等待区[8],每个实验小组成员分成组长、供样人员、感官评价员3种身份,每个身份根据实验的要求各自组织和管理整个分析过程、设计评价表和供样方式,然后根据所用的实验方法完成实验[9],让学生轮流扮演不同身份,熟悉各个岗位的操作流程。增加案例教学可以使授课内容不断推陈出新,更加生动有趣,同时提高了学生的“抬头率”“参与率”等,培养学生今后在企业和社会独立思考、善于解决实际问题的能力。

2.3 开展“食品感官评价”双语课程

IFT认证要求食品科学与工程相关专业学生掌握一门外语,具有较好的听、说、读、写能力,基本能够使用外语在跨文化环境下进行沟通和表达,具有一定的国际化视野[10]。据调查,目前高校开设“食品感官评价”双语课程鲜有,所以推动“食品感官评价”双语教学,激发学生对于感官评价双语课程的学习兴趣,培养具有国际视野和跨国文化交流沟通能力的复合型工程人才势在必行。相比传统教学模式,“食品感官评价”双语教学对任课教师的教学能力、适应能力都是全新的挑战,对英语水平也提出了更高的要求,任课教师较高的专业水平和英语表达能力是进行双语教学的硬性要求,也是首要条件[11]。教师在教学中除了帮助学生掌握感官评价专业知识和实践技能外,还应注重培养学生对于感官评价相关专业英语词汇的选择和使用,使学生了解和熟悉感官评价相关的国际标准。教师可以在翻译句子时开展发散式课堂讨论,引发学生大胆讨论、充分交流、加深记忆理解,以有效提高学生对双语课程的学习兴趣,凸显以学生为中心的教学模式,教师还应在课堂讨论过程中综合分析学生对英语词汇的综合掌握能力,进而有针对性地进行专业词汇知识补充[10]。此外,教材的选择非常重要,由于当前尚无食品感官评价的双语教材出版,建议借鉴由1998年Lawless H和Heymann H编著的《Sensory Evaluation of Food》参考教学。双语教学是一种创新型的教学方式,“食品感官评价”课程开展双语教学已成为食品科学与工程专业工程教育和IFT认证的必然要求,开展“食品感官评价”双语课程有利于培养符合雀巢、百事、联合利华等世界国际大公司的高素质感官评价应用型人才。

3 结语

高校教育不能完全满足于企业对人才的需要,学校教育与企业所需之间存在差距,企业从实际应用出发,注重员工的实践能力及对仪器的熟练运用程度。基于应用型人才培养背景下,对“食品感官评价”课程的教学模式进行创新性改革,通过构建多层次实践教学体系、案例教学、开展双语课程等改革措施很好地将企业与高校联系起来,提高了学生的积极性和参与性,使学生能够跨文化交流。同时,也为企业和社会培育了更多符合工程教育和IFT认证标准的新时代高素质感官评价人才。感官评价技术越来越被企业和百姓所接受,如何让高校教学适应企业所需,还需进一步探索。