平桂土瑶契约意识与行为的研究

——基于土瑶《入山照》等文献的考察

2022-02-15陈勇

陈 勇

(贺州学院 教师发展中心,广西 贺州 542899)

千百年来,瑶族不断迁徙于南岭广袤绵延的崇山峻岭之中,因此有“南岭无山不瑶”之说。这些生活在不同区域的瑶族,长期珍藏着记录民族起源传说、习俗、家族迁徙以及获准开发山区权利的汉文文书,名为《过山榜》《评王券牒》《过山照》《过山牒》等。由于生活漂泊无定,瑶族对《过山榜》尤为倚重、敬畏,甚至视之为生命的一部分,每份《过山榜》都承载着瑶族人民对生存权利的追求。

目前《过山榜》类文献多达 140 件[1]342。对于《过山榜》,学界自20 世纪20 年代业已开始关注,其相关研究基本着眼于从神话、宗教角度解读盘瓠文化的历史源流,或重点考证、研究盘瓠出身与《过山榜》的由来,或从社会记忆角度探寻《过山榜》之于瑶族生存与发展的重要意义[2]41-46。李本高是较早从契约层面探讨《过山榜》的学者之一,他认为,《过山榜》脱胎于始于唐流行于宋的“租佃契约”,“是南宋封建王朝实行羁縻政策的产物”[3]69。2020 年起,笔者用了近一年时间,对贺州市八步区、平桂区、昭平县、梧州市苍梧县等多地乡村进行了实地走访调研,发现如果从契约发展的历史视野来考察,土瑶的《入山照》《过山牒》蕴含着鲜明的契约性质,且有别于其他区域瑶族的《过山榜》,土瑶群众入苍、入贺都是其坚守契约的体现。

一、土瑶《入山照》等文献及其契约价值

平桂土瑶是较早迁入贺州的瑶族支系,与过山瑶同属于盘瑶系统,都使用勉语,可在文化上却与过山瑶有着明显的差异[4]94。土瑶自称“土优”或“勉”,意为“在地瑶”;过山瑶则称土瑶为“音地勉”,即“原本就生活在这里的瑶族”[1]341。可见,土瑶在贺州的居住历史是相对久远的。古代的中国是一个契约社会,遵守契约成为人们的一种生活方式[5]57-64。土瑶进入贺州,得益于他们所共同持有的《入山照》《过山牒》等文献。《入山照》《过山牒》等土瑶文献具有典型的契约类文书特征,与“租佃契约”极为相似,在目的、内容和形式上有许多相同之处,如都为人们提供栖身之处,使他们避免流亡,都有涉及土地划分和增减赋税的内容,并有“接发榜人、见证人、享有权利”等订立契约的相应格式。

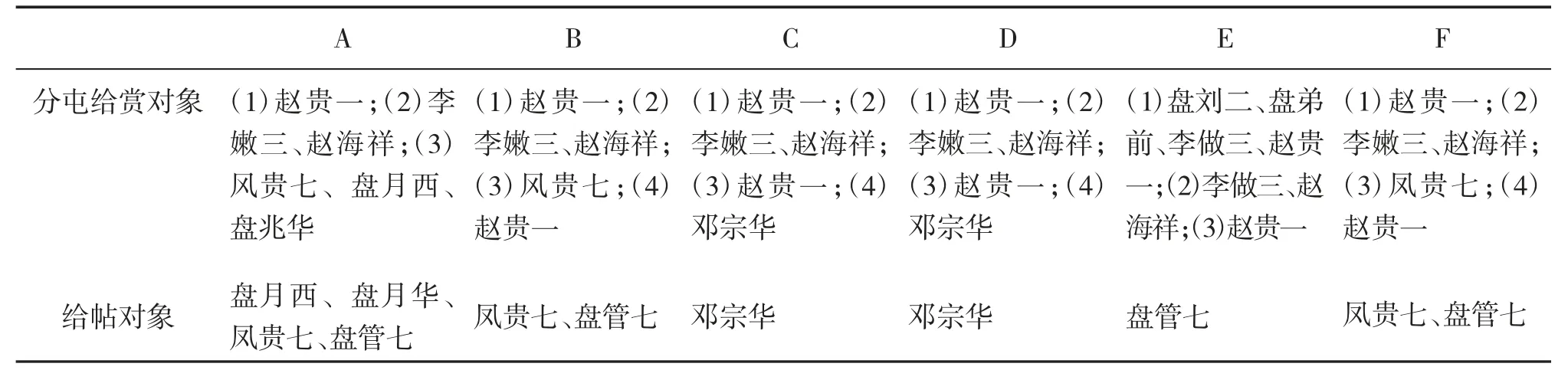

与其他瑶族的《过山榜》不同的是,土瑶所持有的《入山照》《过山牒》等文献的契约特质决定了榜帖中享有的权利(即涉及的土地给赏分划),不再是虚假的、难以实现的,而是真实的、可以实现的,因而,土瑶的《入山照》《过山牒》更符合“契约”类文书的特性。现将贺州区域瑶族六则文献的来源及分屯描述对应地列于表1。

表1 贺州六则土瑶文献的来源及分屯描述对应地

这六份文献,A、B、C、D、F 五份文献流传范围较为集中,基本对应贺州市平桂区沙田镇新民、狮东两个村落。E 文献则来自贺州市昭平县昭平镇古站村。六份文献的篇幅长短不一,但都共同记写了土瑶应招入苍剿贼事件,并且依照“应招→进驻屯扎→征剿→给赏土地→下帖颁照”的契约订立格式完整呈现(为方便叙述,以下称此部分内容为共有内容)。E 文献是昭平古站“白坭冲盘氏瑶”①的族谱,共有内容原只作为族源的历史追记其中。其余五份文献,也同样把共有内容收录进去,但在行文上,却差异很大:A、B 文献(也应包括F 文献)以《入山照》命名,突出“入山”行为,共有内容基本构成了整个榜文的主体;C、D 文献将共有内容放在其他《过山榜》文献必不可少的经典内容(记载瑶族起源的神话故事)的大篇幅记载之后,形似一种补充。学者李晓明、贺瑛把F 文献称之为简式《过山榜》[1]343,笔者认为把 F 类文献(应包括 A、B 文献以及E 文献摘录部分)直接看成一份完整的契约原文更为恰当。

原存广东连州市瑶安乡新九村赵土生家的《平王券牒》[6]420-421和原存广西罗城仫佬族自治县瑶山的《评王券牒》[7]81-83,两则文献都记录了与贺州相关的“募瑶”剿贼事件。《临武县志》[8]的相关记载也可佐证此事件的真实性。在行文方式上,广东连州、广西罗城两地的《评王券牒》与C、D 文献极为相似。前面同样是用大量篇幅记录了瑶族起源的神话故事及封建王朝授予瑶人名义上的官爵情况,之后再将《临武县志》的相关记载,纯粹以“立付帖”形式附加于后。作为附加的“立付帖”,实质就是一份独立、完整的契约。只不过《临武县志》只侧重记载事件的大致事实,而“立付帖”则完全依照订立契约的格式,完整而又详尽地记录贺县(即现贺州市八步区全域和平桂区的大部)鸡笼山盘姓瑶族人如何应招前往、履约剿贼,临武、蓝山两地招主又如何依约给付山地,并报请官府,下帖给照,令其耕守的全过程。显然,“白坭冲盘氏瑶”的出现,以及广东连州、广西罗城两地的《评王券牒》和《临武县志》中对“募瑶”事件的记载,无疑扩大了文献间的可比范围,也大大增强了土瑶入苍剿贼事件的可信度。

二、土瑶入苍剿贼的契约行为考证

除《临武县志》记载了招募瑶族事件,《容县志》卷之二十八“旧闻志三·杂纪·瑶峝”亦有记载:“本朝雍正末年,有与乡民争山抅讼,官拘之讯,瑶以方版粘官文书,顶诸首,由中门直入,不谙叩跪。县令阅毕,挥使退。盖宋时平侬智高后所给。”[9]1137两则史料既印证了《入山照》契约类文献的现实存在,也证实了元、明、清时期地方官对此类文献所沿袭认同的一贯态度。虽然土瑶应招入苍,在苍梧等地方史志上没有记录,但是《梧州府志》“卷之八·瑶壮”却记有岑溪县连城乡“(瑶人)有事则折箭、斫钱,以为约誓。豪民募使耕山,谓之招主,官府勾摄,不听命,招主谕之,则往”[10]180。在此,对当地豪民招主“募瑶屯耕”事件的记录,可谓非常的简略,甚至无法知道招主是谁,招募的对象又是谁,又是于何时何地招募而来。《梧州府志》这一记载,恰恰弥补了地方史志对土瑶入苍事件记录的缺失,不仅证实了“募瑶屯耕”在当地仍然是有例可循的,也间接说明了此募瑶事件的性质是一种发自民间的自发招募。

“昭平寨土巡检司”的设立,则能提供一个指向性更加明确的线索。按《昭平县志》记:明成化年,龙彪因“剿破昭平二十四冲瑶壮作乱”有功,弘治十年(1497 年)二月,总督“奉旨实授”,“立衙署土城,弓矢吏役,管辖二十四冲瑶壮,准予世袭”[11]103。此处出现的“二十四冲瑶壮”,可谓是地方史志上唯一的记载。笔者查阅湖南、两广众多的地方史志和已刊发的瑶族《过山榜》,除了 B、C、D、F 文献有“管束地方二十四山头”类似表述外,其他文献再也找不到相关的记载。作为县志,《昭平县志》用针对性如此强的称谓,无非说明了“白坭冲盘氏瑶”曾经的入苍身份被冠以“二十四冲瑶”(E 文献中也有“管束三十元山、二十四冲”之表述),在进入昭平后,已然通过某种方式公开化了。

(一)土瑶早期屯居地的考证

在中国古代社会,人们对待契约和契约精神是充满尊重和敬畏的[12]32。土瑶既然应地方士绅、豪强的邀约入苍剿贼,当地士绅、豪强须兑现承诺给予土瑶所期待的土地分赏,并且士绅、豪强的履约给赏也必定不能超出自身权利所支配的范围,否则就会导致毁约,出现无法控制甚至无法预料的严重后果。这一过程,对于当事人双方自我约束、自觉重契守约都是必要的。从文献的记述和事件的间接影响效果看,这一契约最终兑现,并各自依约维系了较长时间。

1.土瑶入苍屯扎、征剿地的考证

土瑶入苍剿贼前的屯扎立营地,六份文献的表述共有两处:一处是“梧州府东安上乡山口立营屯创立社”;另一处是“入老君峝麻子浪立营”。对第一处,A、B、E、F 三文献是“东安上乡山口”,C、D 两文献是“东安上山口”。东安乡,现为苍梧县的石桥镇和沙头镇。在地图上查询和实地查考,没有“上乡山口”或“上山口”,只有位于石桥镇的“横江上巷村”,这应是语音记写之误。而第二处,六份文献除A、B、F 三文献可能因错漏有误外,其他三份都共同指向“老君峒麻子浪”。经查证,现苍梧县无老君峒(峝)之地名,只是在石桥镇泗岐村附近有一称为“老毛”的地方。查阅《梧州府志(乾隆)》则可见“老君峝六寨”“其善恶皆视老君峝”[10]178等语句,由此说明历史上确有此地名,只不过现名称已有变化,估计此“老毛”应为古时的“老君”;“麻子浪”应为现在苍梧县沙头镇深塘村附近的“麻子埌”。

此外,具体剿贼地共有五处,“入牛寨巢……入牛岗石巢……入堡雾白鹤巢……又入冷水巢……白马巢……”。经查,现苍梧县境内只能查到苍梧沙头镇与八步区仁义镇交界处“白鸠闸”的“白鸠”、苍梧石桥镇与八步区铺门镇松坪村、广东封开(古时应为开建县界)沙冲村交界处的“冷水界”和苍梧六堡镇蚕村附近的“白马顶”,而“牛寨巢”“牛岗石巢”则暂时无法对应查实。综合征剿的时间(十月初一至初九)和路径、顺序,“冷水界”“白马顶”可分别与“冷水巢”“白马巢”直接对应,“白鹤巢”也可看作是“白鸠”的误称或错记。

上述考证可初步证实,土瑶入苍的屯扎立营地和剿贼地均在苍梧一地。

2.土瑶剿贼后获得的给赏分屯

六份文献对剿贼后的分屯描述,整体上仍有差异,且有很多不合理之处,见表2。

表2 土瑶剿贼后的早期分屯与给帖对象对比

经对比,差异明显表现在对凤贵七(盘月西、盘兆华)与邓宗华的分屯描述上,其区别的产生可能与执帖人自身利益相关,因而只出现在与之对应的个别榜帖中。如A、B、C、D、F 五份文献对应沙田镇新民村的马窝、狮东村的白虎冲以及大冷水三个自然村的土瑶现居地,其中的地名指称非常生僻艰涩,非当地人不能辨识,在调研中对着文献与当地土瑶逐一核对,则处处对应,无一误差。

六份文献唯一的相同之处,就是对赵贵一、李嫩三、赵海祥三人分屯地的描述。赵贵一的分屯有两处。第一处,“开牛田冲,大箩、小箩冲……李纲田”。文献所述地名只查到“大箩小箩冲”“李网(纲)田”,可能是位于现苍梧沙头镇参田村附近的大罗冲、小罗冲、李檬。为此,极有可能,“牛垌田”或“牛田”就是指“麻子埌”东北向的“牛僚”或“牛育”,这与剿贼的第一处战场“牛寨巢”基本相符。第二处,“又开鸡同东峝田”。“鸡同(垌、峝)”,查询有三个结果:一是苍梧狮寨镇森关村附近的“鸡垌界”;二是昭平富罗镇瑶山村附近的“鸡同口”“鸡同尾”;三是平桂区公会镇清水村附近的“鸡洞”。这三个地点,无论对应哪里,都不可能是初次分屯的结果。李嫩三、赵海祥的分屯为“都窕田太平田两合口”,经查,现苍梧沙头镇大片村附近的“公宛”“两合”“太平”等地可能相符,同时,这也与剿贼的第三处战场“白鹤巢”(白鸠)相吻合。

作为有着契约性质的榜帖,其完整性和合理性是必要的。B、C、D、E、F 五份文献却违背了这一原则,都出现对赵贵一的重复给赏。此外,应招入苍的“狼瑶”首领共有9 人,可对于盘管七、盘弟护、盘弟幼、盘第八、黄(王)弟五等人的分屯,六份文献却无一提及,显然,这极不正常也极不合理。六份文献都如此,并非偶然,可能六份文献已不是最原始的榜帖,它们共同传抄的,只是后边某次重新给帖的其一子榜。

(二)土瑶《入山照》给帖与成文时间的考证

对土瑶入苍剿贼的时间,奉高[13]16、李晓明、胡庆生[14]20等学者基本倾向于:土瑶是在元代至元元年(1264 年)入苍剿贼,于至大元年(1308 年)颁帖。可事实并非完全如此。

官府对征调瑶弩手的记录,主要是在宋代。元、明、清三朝虽一定程度上还承袭旧制征募瑶弩手应役,但明清时设立“巡检司”“土司”制和招抚编籍入户等一系列制度的实施,尤其是于桂西一带征调壮族“俍兵”(也称“狼兵”)之后,瑶弩手的征募应役惯例逐渐消失。这在《苍梧总督军门志》“卷之八·兵防”[15]107-110中可找到相当明显的变化痕迹。

显然,在宋元时期,梧州、苍梧尚未成为军政权力的中心,地方官府对地区社会稳定的控制能力相对比较薄弱,而当民众一旦遇到盗贼肆虐,横祸乡里,官府又无力对付时,地方士绅豪强就极有可能仿照先例(事实上,容县招募瑶民参与平定侬智高起义这一事例自然成为一个很好的先例和范本),募瑶入苍平定贼乱,土瑶能以瑶弩手的身份入苍剿贼也才有可能成为现实。

查阅相关府县志,“至元二十一年(1284 年)春二月邕州、宾州民黄大成等武装暴动反元,梧州、诏州、衡民相继而起。元派湖南宣慰使撤里蛮带兵来梧,镇压黄大成反元军”[16]。此事件的规模不小,由于当地军事力量薄弱,朝廷只能从湖南调大军来镇压。大军一撤,当地及周边盗贼逐渐滋蔓,打着各种旗号盘踞溪垌,祸害百姓。C、D 文献也有“大老黄贼之作反,屡打劫村寨,百姓男女无处安身”之表述。于是,至大元年(1308 年),当地土绅仿照先例,招募土瑶入苍剿贼,至大二年(1309 年)依约分屯给赏,至大三年(1310 年)写榜,下帖瑶人。至于土瑶文献为何出现“至元”“至道”的年号,应该是传抄时的错漏所造成的。“至元年”是因“至大元年”漏字而成,“至道”是“至大”添字后形成的“至大道”,以讹传讹,以致在后来重抄或传抄时误以为是“至道”之误,而更改成。

在元代,平乐府与军门等几个关键词是不可能同时出现的。平乐府,元大德五年(1301 年)升州(昭州)为府。梧州,则是到明洪武元年(1368 年)才由梧州路改为梧州府。“军门”“参将”“总兵”这三个词,也是明代才有的机构名称和武职称谓,据《苍梧总督军门志》记载,“苍梧军门两府(总兵府、总督府、总镇府,即俗称之三府)并建始于成化六年(1470年)”[15]7。

为此,在元代至大三年(1310 年)成文的只能是当初士绅给付的最初始的榜帖。由于土瑶与地方士绅之间订立契约纯粹是自发的民事行为,始终未能上升到官方层面,得不到官府的认同与保护,这情形与前述岑溪连城乡瑶族的状况极其相似。依照一些学者的研究,这就是一种典型的不具法律效力的“白契”[12]38。在古代“重刑轻民”的法律传统下,统治阶级对诸如此类的民间契约是放任的,民间契约效力的维护多是依靠民间习惯法和伦理道德的约束。然而,一旦自身有需要,统治阶级就会一改不干涉的立场,以专制强权颁布相关法令,以各种手段干预,导致原契约无法延续或维持。

从内部因素看,此次剿贼的规模是比较大的(器械盔甲,药弩一千余百),牵涉面也广(应募土瑶大首领就有九人),在招主的给榜中,自然无法一一对应,落实到所有应招而来的各“应募土瑶”小首领。此外,参与剿贼的只是青壮年,到真正入苍屯居时,拉家带口,必然又是一个很庞大的群体。随着生活的稳定,人口的繁衍增长,人与土地的矛盾日益突出,土瑶内部一旦协调不下,招主也无力调和,只能告官裁决。那么,本身就先天不足的民则、民约,在与官法自有的强势对抗中,败下阵来是必然的,其结果是部分剿贼者只好选择退避忍让,就此迁离原分屯地。或许,这就是土瑶剿贼事件与容县、临武县“募瑶”事件(即能得到官府的认可,下帖给照)最大、最本质的区别。

从外部因素看,土瑶自元代入苍,到明成化年间,时间长达160 年之久。在此期间,苍梧境内,尤其是东安乡一带相对安宁。这些在《梧州府志》“卷之八·瑶壮”记载中得到印证:“苍梧县……石砚(居九山十二峝,在苍梧、封川、开建界,嘉靖年,愿来属苍梧,约八百余人)。罗峝……料峒(先年纠合樊家、东安等瑶流劫,嘉靖十年,编立排甲耕佃)。老君峒六寨(连东安、贺县、怀集、多贤,时与深源、樊家、北佗为害,后立大塘营弹压之)。大片、石坎、长水(其善恶皆视老君峒,后愿守□白鸠野狸二闸)。”[10]178《梧州府志》“卷之十·戎署”的记载也能间接地说明问题:“金桥营在城北百三十五里东安白鸠闸,为开建贺县之界,崇祯八年(1635 年)设,又名琵琶营,今圮,改名三番营,拨兵防守”;“大塘营在城北百四十五里东安乡上堡,嘉靖间设,后废,万历二十七年(1599 年)复设,抽城兵三十名防守,一年更换,今因之”[10]214。

依上述史料,可推知老君峒六寨是东安乡区域瑶族群体之首,“大片、石坎、长水”等地瑶族以其马首是瞻。如按土瑶入苍时身份地位最高者来论的话,屯居老君峒的自然非盘管七莫属。老君峒地处东安乡与多贤乡、浔阳乡交界之处,随着政区分划的变更,桂东南军事重心的东移梧州,以及更多官抚流民、抚瑶及至壮民的迁入,就更易引发族群矛盾和土地争端。《藤县志》对官府征调“壮丁”入苍屯垦就有这样的记载:“天顺八年(1464 年),调五屯壮垦苍梧平政乡田(府志)”[17]932;“(成化)七年(1471年),招五屯壮垦苍梧多贤乡田,从苍梧民黎胜景之请也。壮孔潘度,凡八十人拨田粮一百五十石有奇(苍梧志)”[17]938。可以想象,盘管七等瑶族群体正是在这种日益严重的冲突和官府逐步强化的高压态势下,感觉无法抗衡而最终被迫迁徙离开原分屯地,迁离的时间不会晚于明景泰年间或天顺年间。相比之下,“大片”等地瑶族则获得不一样的待遇。依据前面考证,可推断“愿守白鸠野狸二闸”的就是赵贵一、李嫩三、赵海祥。

成化初“开府”之后,官府对瑶族极尽剿抚兼施之能事。尤其成化十二年(1476 年),朱英任两广总督,其有感自韩雍大征以来,“将帅喜邀功、利俘掠”的危害,进而采取“招抚瑶壮,效顺者定为编户,给复三年”等措施,直接推动对瑶族的安抚。于是,“马平(现柳州)、阳朔、苍梧诸县蛮悉闻风来归……自是,归附曰众”[10]306。正是在这样的背景下,赵贵一等入苍剿贼的瑶族民众,才有机会于成化年间,凭着原有瑶弩手的身份和曾经入苍剿贼的功绩,及至“俯首听用”之心志,获得官府的认可,得以重新给榜,下帖屯守。于是,才有了现今不同土瑶群体反复传抄的母本。在此次重新给帖时,曾经入苍剿贼之事迹自然成了再次给帖的事由,得以完整保留。遗憾的是,因其他入苍剿贼的瑶族民众先行迁离,以致能得到再次分屯给赏的,就只有赵贵一等三人。

此情形,与现存广西恭城瑶族自治县西岭乡新合路口村《瑶目万历二年石碑古记》记载的“募瑶屯耕”事件有一定的相似性[18]1-2。恭城“募瑶”事件的招募对象是广东肇庆府封川县的赵中金、邓金通等七姓瑶族人,首次入恭剿贼是景泰元年(1450 年),后又分别于嘉靖三十七年(1558 年)、万历十五年(1587 年)再次平定贼乱,“前赴本县文台前伏乞申评上司”,最终于万历二年(1574 年)获官府印照,“给赏良瑶把守山隘口”。然而,《恭城县志》对此事件同样没有任何记载,甚至碑文所记的两个核心事件,县志记载出入很大,不仅时间不对,而且剿贼人物也另有其人。如“雷虎子叛乱”,剿贼人,按县志记,是从“庆远府之河池州宜山县南丹州等处”征调的廿三姓药弩手与民壮,“现在训导李廷绮之始祖李法人,其照犹存”[19]481-482。好在相关事件的记载,尤其是给赏屯守的清晰划分,恭城“募瑶”事件最终能得以碑刻形式即时固定,留存至今。

三、迁徙入贺:土瑶契约行为的延续

《贺县志》对土瑶的入迁及其曾经的入苍身份未见只字记载,只在“风俗”卷中有记录:瑶居山中,亦聚族成村,多盘姓,自称盘古后[20]70,其中的“聚族成村”自然点明了他们的群居习性。严英俊等学者[21]在1958 年调查邓姓和凤姓土瑶的迁徙历史时就获知:狮东村邓姓土瑶入居约425 年,鸭尾村凤姓土瑶入居约350 年,迁入的时间大约是1533 年和1608 年。而1988 年黄淑娉、龚佩华两位学者[22]调查居住在新民村马窝自然村的盘姓土瑶则有不同的迁徙记忆,在约749 年的辗转迁徙中,曾到梧州苍梧的六堡,居住了180 年,按此推算,其入居苍梧的时间大约是1239 年,1419 年迁离,之后辗转到贺街(时为贺县县治所在地),再到沙田芳林,到道石、马峰,再到沙田逸石,最后于1586 年从松木、牛洞到现居地。依照瑶族的习俗,他们每到一地居住,定会在当地建盘王庙立社祭祀。对此,黄淑娉、龚佩华认为以这些盘王庙的建立为线索,有可能追踪其迁徙的路程。笔者于2020 年沿着这条土瑶自述的迁徙路线做过走访调研,在芳林、逸石、大盘等地,对瑶族曾经的居住历史,老人们都仍然存有依稀的记忆。而土瑶所述庙宇,贺州境内的大多都还在,名称基本不变,只不过在汉族人或壮族人到来之后,这些庙宇又变成汉族人或壮族人的祭祀之地了。《贺县志》“卷三·政治部·坛庙”也有如下记载:宝福观,在马峰,明建;凤凰庵,在沙田墟西十里;三界庙,一在沙田逸石山上……石排庵,在沙田石排山上;马子庙,在芳林封河[20]170-171。这些庙宇依然留存,也侧面证实了土瑶曾经的迁徙历史。

需要明确的是,上述三姓土瑶的入山始祖都不是入苍剿贼事件的当事人。小冷水村邓姓土瑶的入山始祖是邓应运;鸭尾村凤姓土瑶入山始祖是凤远林;盘姓土瑶的入山始祖是盘日才、盘日有兄弟二人,人称入山公,入居马窝已300 多年。据黄淑娉、龚佩华两位学者的调查记录,马窝村里最大的姓是盘姓,是最早迁入的,而凤姓、赵姓、邓姓都是在盘姓上门后,子女从父姓才有的。可见他们当时的入山规模是比较小的,经过三四百年的生息繁衍,到1988 年,两个乡镇的土瑶支系总人口为4 600 余人。

从迁入的时间看,邓姓土瑶的迁入时间比较符合当时苍梧、贺县两地的形势变化;盘姓土瑶的自述,虽然其入苍时间与前面考证不相吻合,但迁离苍梧的时间,按推算应该是永乐年间,或许也是事实。然而,也不能排除剿贼瑶族在入苍后,因各种不同的原因,很多人或早或迟地以各种不同方式离开原屯居地,不断地迁徙入贺或进入其他县区。况且,进入的路径也远不止沿贺水、芳林封河溯水而上这一条路。查《苍梧总督军门志》“兵防·营堡”的设置,在平桂沙田、大平、水口一带,只设“盘八山营”和“车田营”,其中“车田营”大致位于大平河上游“大段”一带,“民壮六十名,目兵八十二名,每名梧州府月支银四钱五分,防苍梧县牛栏、石岐……诸贼故置”[15]128。由苍梧东安溯六堡河、大平河而上,显然已是当时进入贺县的一条重要通道。

至于贺县壮族人的进入,广西学者徐杰舜等人在研究贺州平桂区沙田、鹅塘,八步区南乡、里松以及广东连山、怀集、阳山等地壮族的族谱、碑文等诸多材料后,得出了“贺县壮族是元明时期,朝廷从桂西调来平息桂东一带‘叛乱’的壮族土兵的后裔”[23]7-19。这一说法,贺县沙田乡桥头村壮族黄氏族谱和鹅塘乡芦岗村韦氏“祖墓”碑文都可以印证。黄氏族谱记:朝杰公生于广西庆远府南丹州,武术千总出身,“后设计诛寇,有功复职,不肯就任,遂落居贺县沙田里桥头村”[23]7-8。韦氏墓碑则记:“始祖官灵公系湘省衡阳府珠玑巷人,于明朝年间迁广西省平乐府贺县桥头村落籍定宅。后再由福发公迁到鹅塘芦岗村……根据前辈传闻,惟桥头村官营岭之阳有十冢祖墓存焉。”[23]8“桥头村”位于现平桂区沙田镇大盘村附近。《苍梧总督军门志》中记:“盘八山营(民壮五十名,目兵一百二名,每名梧州府月支银四钱五分。防大小盘八、牛峝、灰峝、地瓜、冷水、老龙诸峝贼,故置)。”[15]128“盘八山营”即在现在的沙田镇大盘村。可见,“盘八山营”的设置,已明显针对冷水冲里狮东村等地的土瑶。笔者在沙田芳林、大盘等现已为客家人聚居地的实地调研中,村民普遍反映,这些地方最早入居的是瑶族人,但是随着壮族以及客家人先后到来,瑶族在不断的迁徙中,逐渐地搬到深山峡谷或高山岭顶,从而逐渐形成了此地汉族人住平地、壮族人住山口、瑶族人住山顶的格局。

由此看来,入贺土瑶基本上是入苍剿贼瑶族的后裔。他们当时入山的规模小,分批不断迁徙进入,甚至是不管是否被迫,又是否获得地方及官府的认可,是否已持有《入山照》等榜帖,但他们仍然凭着瑶弩手的身份意识和对入山契约的执着追求,以及为实现夙愿的刻意隐忍,才成为真正的“土瑶”。

四、土瑶契约意识与行为的历史和现实意义

土瑶无论是入苍还是入贺,其瑶弩手的身份意识和对安居屯耕执着追求,都已深深地刻入他们的骨子里,于外如同标签,于内则为品性,由此才造就了他们迥异于过山瑶“吃尽一山过一山”的生存方式。在苍梧,土瑶的入居不仅剿除盗贼劫害,也对一方的稳定起到积极的促进作用。《梧州府志》有如此评价:“苍梧县瑶居大山中,迁徙无常,伐木为业,谓之刀耕,其性淳朴。”[10]179到贺州,虽说他们是辗转迁徙,曲折艰难,但是,他们入居现居地——大桂山腹地之后,开山垦荒,种植禾、黍、粟、豆和经济作物。生活极其艰苦,然而日积月累的耕山劳作,也已形成独特的作物轮耕间植技术以维持生计。这种独特的生产生活方式,得到了官府的认同,因而在《贺县志》的描述中明显区别于“无定居,焚山、布种一二年,地力尽,又徒别山”的过山瑶。

土瑶对一方社会的稳定作用,地方官府是赞赏有加的,如《贺县志》“卷二·社会部·风俗”中,就用了大段篇幅极尽赞美之辞:“每岁迎春轮值,赴县随长官班春,女操瑶音,唱丰年歌,男击土皷和之,官犒以鱼、盐、丝绒,遣归。……人言瑶驯壮恭,在贺则然。然通谓之蛮,三代以前,惟以德服。汉唐而后,或顺或叛,羁縻而已。明代以威力相临,三江诸蛮遂桀骜不可制,而环贺之富昭苍怀辄有群起响应者。贺治东逼连山排瑶,北则江华壮宼,二百余年,中六里受其扰害,兵戈不已,境内瑶壮不闻有一人窥附,且仇敌之。迄今,秀者争诵弦,顽者每耕凿,贺之瑶风,不诚冠粤右诸蛮之上哉?(旧志)。”[20]70-71其中“不诚”二字,在此前很多学者往往都理解成“不诚实、不守信”,实际上,此处的“诚”是副词,表示“真正、确实”。如此,才能一语连贯,赞誉之情直溢言表。

尤为值得一提的是,《临武县志》记载的“募瑶”事件,征招对象是“广西贺县鸡笼山”盘姓瑶。经查证,此“鸡笼山”应该是现位于贺州市平桂区公会镇清泉村附近的“鸡笼山”。首先,从地点看,清泉村附近的“鸡笼山”处在土瑶现居地的边缘,当时,此地理应成为由苍梧溯六堡河、大平河,经水口、大平进入贺县的土瑶的暂时栖身地;其次,从事件的先后顺序看,临武县募瑶事件发生在土瑶入苍剿贼之后,募瑶屯守,很可能正是受土瑶入苍剿贼事件的启发,或者是直接奔着土瑶瑶弩手的身份而去,甚至可能此次应招的瑶族首领就是入苍剿贼瑶族的后裔。说到此,来自湖南桂阳的朱英任两广总督时期的影响,自然也不容忽视。《临武县志》中的“国朝以来,如明旧制,世给獠人□帖”,也从一个侧面说明明朝招募贺县瑶弩手“给其田地,令其守边”在湖南一地仍然得以延续,并形成一种制度,因而,此次招募是得到地方政府的认可而最终能记录在地方史文献中。

土瑶以他们独特的耕山轮作间植技艺,种植茶叶等经济作物,繁荣了当地市场,促进了经济繁盛。《贺县志》“卷四·经济部·林产林业”里同样用大篇幅予以记述:“茶之属,茶之叶,制茗,不异武彝。向来,姜七、姜八两都颇收其利。冷水茶,出三叉山,味美。仙人茶,出三叉山老树三株,高丈余,味清香……永庆、大宁、大小水等处皆不及。种植用于培护,用草木灰。采叶时,以手搓之,以锅炒之。每年产量三万余斤,最多三角或二角。昔时制红茶,又名珠茶,行销粤地,由粤运洋。制叶,用麻布袋,以足践之,用火焙之。每年产量不下十万斤。”[20]238其中,“姜七、姜八两都”是指鹅塘、沙田两地,实际上是土瑶居住的区域。黄、龚两位学者的调查报告指出,土瑶自述曾在梧州、苍梧、六堡一带居住,有名的六堡茶就是他们种植的。此虽为一家之言,但不可否认的是,新中国成立后的较长时期里,土瑶生产的茶叶一直是六堡茶重要的原料供应地。20 世纪50 年代初,当时的狮狭瑶族乡成立被称为“茶叶社”的农业高级社,种植面积和产量迅速增长,收入也随之增加,1955 年,茶叶收入为 47 000 多元,1956 年增至65 000 多元。由于茶叶生产成绩优异,1956 年生产优异评选中,该乡被评为全贺县和整个广西的茶叶生产优异地区,党支部书记还出席了全国先进生产者和工作者会议,1958 年12 月贺县沙田人民公社获得了周恩来总理签发的“奖给农业社会主义建设先进单位”奖状。

结 语

平桂土瑶支系以瑶弩手的身份于“元至大元年到至大三年(1308—1310 年)”应招前往苍梧剿贼,他们的主动迁徙与其他瑶族民众的被动迁徙有着本质的区别。他们善于利用山地环境开展农耕活动,这明显有别于过山瑶支系漂泊不定的生存理念与“吃完一山过一山”的生活习性。剿贼后民间士绅所给予的土地分赏,又为土瑶民众的生存和生活提供了最基本的保障,也自然而然造就了他们重契守约、屯居耕守的自觉意识和品质。期间,《入山照》作为履行承诺的凭证,其所蕴含的强烈的契约特性,已然成为土瑶族群普遍认同的价值观念,渐渐融入土瑶自身的行为习惯之中并代代相传。土瑶在迁入苍梧、贺县后促进了当地社会安定、经济繁荣。即便现在,土瑶执着不懈的契约追求和敬畏契照、重信守约的行为对建设现代和谐社会也具有深远的现实意义。

注释:

①“白坭冲盘氏瑶”,在族源迁徒的描述中,自述三兄弟(即E 文献提及的盘管七、盘弟前、盘弟护)曾在“白泥冲”居住,后分居各处:盘弟护上府江(荔浦),盘弟前往古站,盘管七住庇江。大约清雍正时期接受“改土归流”,新中国成立后曾一度被误定为汉族。1985 年,经昭平县人民政府审核批复(昭政发〔1985〕52 号),才重新恢复其瑶族身份,其分布包括现在的贺州市昭平县昭平镇古站村、走马乡玉洞冲、庇江乡联安村、文竹镇七冲村以及桂林市平乐县源头镇木林村横溪组、兰垌村和桂林市荔浦县。