吐蕃简牍研究评述与展望

2022-02-15李锋杨铭

李 锋 杨 铭

(①青海民族大学,青海 西宁 810000;②西南民族大学,四川 成都 610041 )

公元7世纪初吐蕃王朝建立后,由于其自身的发展,开始向外扩张。7世纪中叶在征服吐谷浑、党项后,将发展的目光转向河西走廊及新疆地区。唐高宗咸亨元年(670),吐蕃初次占有安西四镇,之后从长寿二年(692)到咸通七年(866)的一百多年间,虽有唐数次收复四镇之举,但新疆南部几乎一直都在吐蕃的控制之下。吐蕃在占据新疆期间,在天山南路驻军、设驿站,置巡逻斥候,督促当地民众进行生产,这些都在吐蕃简牍中留下了踪迹。

吐蕃简牍内容涉及吐蕃时期的政治、经济、语言、宗教等内容,是当时保留下来的没有经过改动的中古时期藏文的忠实记录。最早对吐蕃简牍进行著录与研究的是英国学者托马斯(F.W.Thomas),从1927年开始,他陆续在《英国皇家亚洲学会学刊》(JRAS)上发表有关中国西域的藏文文书研究文章。这些文章后来经过修订,在1935年和1951年以《关于中国西域藏文文献和写本》为名汇集出版,其中第二卷中收录有398枚古藏文简牍。后来国内文物考古工作者在中国新疆、青海等地进行考古调查时又陆续发现一些古藏文简牍。为推进对古藏文简牍的研究,王尧、陈践两位先生对这些古藏文简牍进行了整理,于1986年编译出版了《吐蕃简牍综录》一书。其中包括上述收藏在英国伦敦印度事务部和大英博物馆的吐蕃简牍380枚,以及新疆维吾尔自治区博物馆和俄国学者马洛夫的部分所藏,共计收录吐蕃简牍464枚。2003年,刘忠、杨铭两位先生将收录有吐蕃简牍的托马斯《关于中国西域藏文文献和写本》一书英译为中文,取名《敦煌西域古藏文社会历史文献》由民族出版社出版。书中对英译本和文书原文有出入的地方,做了加注说明或予以纠正。

上述成果都是研究吐蕃简牍的大部头著作,除此之外,也出现了不少研究吐蕃简牍的论文,这些论文有对吐蕃简牍的发掘、收藏情况进行介绍的,也有利用简牍资料对吐蕃的部落、职官、经济状况等进行研究的。此外,一些考古发掘简报、发掘报告、发掘成果摘录和汇编等资料,也零星公布了新发现的一些吐蕃简牍。有鉴于此,为推动吐蕃简牍研究的不断深入,笔者对过往的吐蕃简牍研究成果进行梳理和评述,以期对吐蕃简牍研究和吐蕃社会、历史研究有所裨益。

一、发现与收藏

吐蕃时期流传下来的简牍几乎全部来自考古发掘,我们在传统的藏文历史著作中难觅其踪。吐蕃简牍的发现最早和外国探险家斯坦因、柯兹洛夫、马洛夫等人在中国的活动有关,这些外国探险家曾在新疆等地活动时盗掘了若干吐蕃简牍。后来中国的文物考古工作者在新疆若羌等地进行调查和发掘时,也陆续发现了一些吐蕃简牍,现将有关吐蕃简牍的发现和收藏情况概述如下。

(一)斯坦因藏品

出自中国丝路沿线的吐蕃写卷和简牍的数量,当今斯坦因的收藏品可能数全球最多。从已刊布的斯坦因所藏吐蕃简牍情况看,斯坦因曾在今新疆若羌县的米兰古城遗址(罗布泊南部)和今新疆和田的麻扎塔格遗址中发现了数百枚用古藏文写成的简牍,发现简牍的地点是当年吐蕃军队驻军据点、戍堡所在地。斯坦因在米兰、麻扎塔格等地所获吐蕃简牍后被影印出版在托马斯《关于中国西域藏文文献和写本》一书中。其中的部分木简即398枚的目录已被托马斯(F.W.Thomas)编写,但因种种原因没能及时完成全部简牍的编目,这些吐蕃简牍部分介绍还见于《西域考古图记》[1]和《亚洲腹地考古图记》[2]两书中。

斯坦因收藏的古藏文简牍文献,除了托马斯在《关于中国西域藏文文献和写本》第二卷中公布的390多枚外,还有很多未予以公布,总数达2200多枚,包括麻扎塔格、卡达力克及米兰的古藏文简牍。虽然已经有2214枚已被查明,但是,最终的数目还有待查清。这些古藏文简牍主要收藏在大英博物馆和印度新德里博物馆。在1997年至1999年,随着乌尔力克·佩吉尔(U Irich Pagel)编制的临时电子目录,这些简牍被封装起来。简牍的数字化项目后在萨姆·范·沙克(Sam.Van.Schaik)的管理下进行,武内绍人在该数据库里和范·沙克等一起编制了一个完整的目录。这个数据库在2003年通过DP交互式网数据库(http//rip.bl.uk)启动生效。

(二)马洛夫藏品

俄国突厥语学家马洛夫在1909—1915年在中国考察期间,也搜集到出土于米兰的一批藏文简牍。马力山大·卓林在《俄罗斯科学院东方学研究所藏藏文古籍》一文中对这批藏文简牍做了介绍,这批简牍有57枚,分别标有 TD 1-55,56/a ,56/b的编号,上面有藏文题字。这些简牍出自罗布泊附近的米兰藏人边塞(Tibetan fort),今天位于新疆维吾尔自治区境内。“木简的内容是军事和行政报告。”[3]木简在1925年从人类学和民族学博物馆转交给俄国科学院亚洲博物馆,后来收藏在由亚洲博物馆改为的东方研究所亚洲写本部。苏联的印度学家、藏学家沃罗比耶夫—捷夏托夫斯基对马洛夫搜集的藏文简牍进行了介绍、描述和研究,撰写了《马洛夫收藏的藏文木简》(《东方学研究所学报》)和《罗布泊地区的藏文木牍》(《东方碑铭学》1953年)两文,共公布了6枚藏文简牍。《新疆出土文物》中有公布的木简的图版。[4]

(三)柏林藏品

武内绍人在2002年9月举行的国际吐鲁番学会上,获知在印度美术博物馆Museum für Indische Kunst收藏品中发现了藏文简牍约15枚,同时发现这些简牍与斯坦因藏品中麻札塔格出土的刻木是同一类型。[5]

(四)中国藏品

建国后,新疆的考古工作者陆续发现了一些古藏文简牍。1959年,新疆维吾尔自治区博物馆组织的考古工作组在若羌县米兰古城清理残破房屋时,发现了一些“古民族文字”简牍,王尧先生在《吐蕃简牍综录》一书中论及这些“古民族文字”皆为藏文。这批古藏文简牍据彭念聪披露有100多枚,[6]92-93而在以往的学者介绍中却说彭念聪清理出的古藏文简牍共计225枚。翻阅彭念聪原文,发现统计为225件是因为研究者未加分辨,将所有房子出土的木简和纸片总数当作出土藏文木简的数量,这才导致对木简数量统计的错误。

1973年,考古工作者在新疆若羌米兰发掘了一座唐代吐蕃的古戍堡遗址,古堡内东部为一大型房屋,北部按照土坡形势砌盖小屋,在北部的房屋遗址内出土了大批的吐蕃文简牍和文书,计300多件。[7]1979年,王尧先生从新疆维吾尔自治区博物馆带回米兰发掘出土的藏文简牍的照片,加上他手头已有的托马斯《关于中国西域藏文文献和写本》第2卷中的藏文简牍资料,于1986年和陈践先生合作著成《吐蕃简牍综录》一书,此书共收吐蕃简牍464枚,不仅把托马斯书中的简牍几乎全部收录,还包括新疆维吾尔自治区发掘所得的简牍78枚,以及被俄人劫去的简牍6枚。[8]1

2012年6—8月,为配合对米兰遗址抢险加固工程的实施,新疆文物考古研究所对新疆若羌县米兰遗址进行了前期考古发掘,在编号为F3房址中发现吐蕃文简牍3枚,简牍均呈方形,一端有孔。在斯坦因原编号为M1号戍堡出土简牍90枚。斯坦因认为该戍堡年代在8—9世纪,发掘者认为戍堡年代或许更早,下限可至8—9世纪。发掘者虽未明言戍堡简牍的所属年代,但是结合斯坦因和发掘者对戍堡年代的推定及之前在米兰遗址出土古藏文简牍情况看,此次戍堡内发现的简牍可能属于吐蕃简牍。[9]

除了新疆发现和出土的藏文简牍,在青海也发现一些用藏文书写的简牍。1982年,青海省考古文物研究所对都兰热水吐蕃墓群进行考古发掘,在第6号墓中出土了一枚古藏文简牍。[10]176-1791985年,青海省文物考古工作队对都兰县热水乡血渭草场的两座古墓进行发掘时,在热水沟北岸命名为1号大墓中发现有吐蕃文木质简牍11枚。[11]1321998年青海省文物考古研究所在青海都兰香加乡莫克力沟发掘墓葬21座,在其中的M14号墓中出土古藏文简牍,具体数目不详。[12]1999年7—9月,北京大学考古文博学院和青海省文物考古研究所在青海都兰热水乡血渭草场联合发掘了四座大、中型吐蕃时期墓葬。其中第一号墓出土简牍1枚,二号墓出土1枚,三号墓出土3枚,共计5枚简牍。[13]

2014年,青海省文物考古研究所和陕西省考古研究院对位于青海省都兰县热水乡扎麻日村东南约2公里处的察汗乌苏河两岸的山前台地进行发掘,在察汗乌苏河北岸的M23,南岸的M16中出土古藏文简牍。M23木椁墓出土简牍3枚,M16木椁墓出土简牍2枚。[14]同年,陕西省考古研究院在青海都兰县热水乡扎麻日村遗址发掘了10座房址,有9座在察汗乌苏河北岸区,1座在察汗乌苏河南岸地区,在房址中发现有古藏文简牍,具体数目不详。[15]2018年在青海都兰县热水乡察汗乌苏河北岸,中国社会科学院考古研究所和青海省文物考古研究所对血渭1号墓被盗墓葬进行发掘,发现藏文简牍一枚。[16]

上述发现之外,我国境内古藏文简牍还有如下馆藏:武山县博物馆藏简牍13枚,武威文化馆藏简牍6枚,[17]甘肃省图书馆藏简牍6枚,新疆苏公塔博物馆1枚,[18]于阗县文化局、民丰县文化局,以及新疆大学、新疆社科院内的馆藏数量不等。

二、吐蕃简牍的材、质、形等特征研究

早期“简”“牍”是两种不同的材质,“简”以竹为之;“牍”是从木头上削下来的片。现有研究表明,早在汉代,书写者就已经把“简牍”看做一体,不管是竹制的、木质的书写材料都称之为“简”。简牍使用的历史较为悠久,根据地下出土的简牍实物,最早是在战国早期。但从文献记载看,或早至殷商时期。

简牍自出现以来,对其使用历经东周、秦汉、魏晋,一直到吐蕃时期。简牍在吐蕃统治的西域等地继续使用可能与当时吐蕃统治的西域地区纸张缺乏,内地转运和保存不易,价格又较昂贵有关,人们选择将木质的材料削成薄片做成书写材料。简牍在长时间的使用中,在形式与称呼、材料及书写、编连和容字、题记和符号等方面形成一套用简制度。以下拟对吐蕃时期的简牍特征进行论述,并考察吐蕃简牍和中国原有简牍之间的关系。

(一)材料及形状

根据目前所见出土实物,吐蕃简牍未见有用竹制作的,这或与吐蕃简牍基本发现在新疆、青海、甘肃等西北诸省,因竹材稀缺,民众或屯戍部卒等多取当地怪柳等为原料有关。简的正反面和其他侧面一般削平,但也有一些简表面不甚平整、纹理粗糙,木简的表面直接保留着树皮,甚至可以看到一些凸起的小块。一些长条形的木简不平直,可以明显看到长边呈现一定的弧形。根据这些特征可以推测木简可能选择直径较小的树木或树枝,制作成条状等,或用直径较短的材质直接削刮而成。

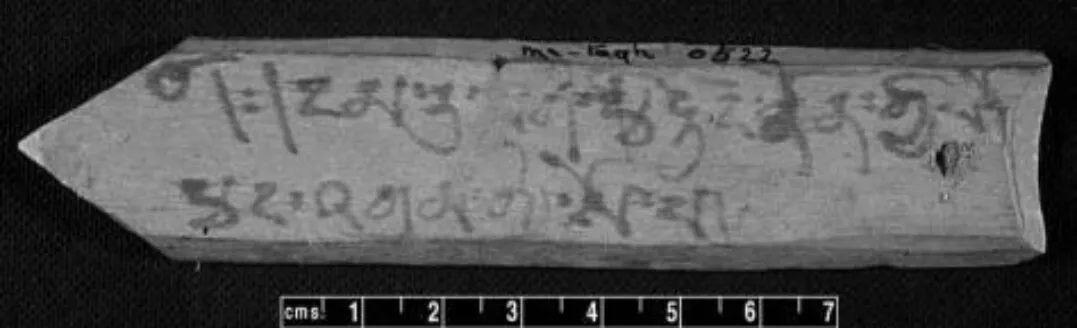

吐蕃简牍的形状多为近似长方形(图1),长边略呈弧形的长方形(图2)、角柱形(图3、4)、不规则形(图5、6、7 有封泥匣形、尖端形、木棍形),不规则形数目较少。

图1 米兰出土(引自《国际敦煌学项目》网站Http://idp.bl.uk)

图2 青海热水乡哇沿水库坝址M16(国家文物局:《2014中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2015年,第124页。)

图3 米兰出土(引自《国际敦煌学项目》网站Http://idp.bl.uk)

图4 麻扎塔格出土(引自《国际敦煌学项目》网站Http://idp.bl.uk)

图5 米兰出土(引自《国际敦煌学项目》网站 Http://idp.bl.uk)

图6 2012年发掘米兰F2房址(国家文物局:《2012中国重要考古发现》北京:文物出版社,2013年,第139页)

图7 麻扎塔格出土(引自《国际敦煌学项目》网站Http://idp.bl.uk)

(二)形制规格

吐蕃简牍没有像王国维《简牍检署考》中所述古代简牍有着严格的等级尺寸规定,吐蕃简牍多从实用的角度出发,因书写文字长短、材质所限等原因而采用不同的长度和幅宽。

《敦煌西域古藏文社会历史文献》一书中翻译有托马斯整理的部分斯坦因探险所获的吐蕃简牍资料,明确载有出自麻扎塔格的简牍213枚。简最长75 厘米,最短3厘米,宽在0.75—5.5厘米,厚度在0.75—5厘米。出自米兰遗址简牍数量为170枚,简牍最长23厘米,最短1厘米,宽在1—21厘米。[19]35-452彭念聪也披露了出自米兰的一批木简资料,简牍最长19.9厘米,最短1.6厘米,宽在1.3—3厘米之间。[6]92-93斯坦因也曾谈及在新疆米兰获取吐蕃文木片的基本情况,大多数木片“长6(15.2cm)—8英寸(20.3cm),宽近2(5.08cm)英寸。”[20]

建国后,文物考古工作者在青海陆续发现一批藏文简牍。1982年,青海省考古文物研究所发掘都兰热水吐蕃墓群,在第6号墓中出土的一枚古藏文简牍为长方形木片状,长25.8厘米,宽2.5—2.7厘米、厚0.2—0.5厘米。[10]1761985年,在都兰县热水乡血渭草场热水沟北岸1号大墓中发现11枚吐蕃文木简,最长10.5厘米,最短6.3厘米,宽度在2.3—1.3厘米,厚度在0.2—0.6厘米。[21]127-1301999年都兰热水乡血渭草场四座大、中型墓葬出土5枚木简,最长24厘米,最短4.7厘米,宽度在1—3.6厘米,厚度在0.5—1.9厘米。[11]20、44、1062014年在都兰县热水乡哇沿水库坝址关涉区域清理出2枚木简:M16:4,长11厘米、宽在1.4—1.9厘米、厚0.7厘米;M16:10,长10.1厘米、宽1.6厘米、厚0.5厘米。[22]44、462018年在青海都兰县热水乡发掘的血渭1号墓中出土藏文木简长8.5厘米、宽2.2厘米。[23]

从上述新疆麻扎塔格、米兰和青海等地出土的吐蕃简牍看,简牍的幅宽和长度并没有一个统一的标准,最长75厘米,最短1厘米,宽度最小0.75厘米,最宽21厘米,厚度在0.75—5厘米。虽无标准,但是简牍的长宽幅度在这些数值上仍较为集中,即长度在20厘米左右或10厘米左右,宽度在2厘米左右。

(三)简牍的缀合

简牍由于长埋地下受腐蚀或其他原因会发生断裂和破损,要对发生断裂或破损的简牍进行研究,就必须根据简牍的形制、材质(木材质料、纹理)、书体(写作的格式、写作的特征、字体等)、内容等进行复原。我们在国际敦煌学项目网站上可以发现斯坦因收藏品中出土于新疆米兰,原编号为MI.iv.38、MI.iv.39的2枚断裂被缀合在一起,这2枚断简断裂成两片。我们可将断简图版展示的断裂的痕迹走向、字体的相接、木质的纹理等作为简牍缀合的依据。

(四)简牍的其他特征

《敦煌西域古藏文社会历史文献》一书和《国际敦煌学项目》中的木简图板也展示了吐蕃简牍的其他特点。麻扎塔格的木简呈现出:简多为长条形、角柱形;简两端平直或一端削尖;多为在一端穿孔,右边穿孔数量较多;一些简削去一角使整简成刀形;简的正反面或其他面上时有数道刻痕;有一定数量的简在中间部位或其他部位有似三角形的豁口;除了在简牍正反面见有藏文外,有相当数量的简的正面或反面或其他面上可以看到斯坦因对简的编号、简的装盒号(Box 1-50是第二次探险收藏品,Box 51-56为斯坦因第三次探险收集品);个别简上有柄;简多为草写楷书字体。刘忠、杨铭认为,麻扎塔格出土的简牍存在刮削后重写的现象。[19]168

米兰出土刀形简牍的数量比麻扎塔格出土数量要少,有封泥的简仅见米兰遗址。 除具有麻扎塔格所出简牍特征外,还呈现出其他一些特点:如极少数简上可以看到在两长边边缘有两条划线。在一枚简的文字开头有圆圈符号。青海历次出土简牍的特征表现为:简多呈长条形,一些简为微弧长条形;一端有孔;简的正面或其他面上时有刻痕;一些简在其棱角等部位有三角形缺口。

对于新疆、青海出土简牍的性质,王尧、陈践两位先生认为,新疆米兰、麻扎塔格等地出土吐蕃简牍乃是写在木片上面,横行书写,字迹古拙,大部是出自下级的军官、军士和基层官员之手。[8]5两位先生还对1985年都兰县热水乡血渭草场热水沟北岸1号大墓出土的11枚吐蕃文木简内容进行了研究,认为其性质为随葬衣物疏。在青海还发现有这种随葬衣物疏性质的其他木简。2014年,在青海省都兰县热水乡扎麻日村东南约2公里处察汗乌苏河两岸的山前台地进行发掘时,在察汗乌苏河的M16中出土了2枚木简。标本M16:4上古藏文译文为“(有)头巾等若干。(有)缠头巾等”。标本M16:10上有古藏文译文“(有)衣服一件”。[22]46可以看出,青海热水发现的简牍多是随葬衣物疏,只记和墓主有关的服饰品。

王尧先生还对新疆、青海两地出土吐蕃简牍其他方面的差异进行了论述,通过对1985年在都兰县热水乡血渭草场热水沟北岸1号大墓发现的11枚吐蕃文木简分析后认为,简牍字迹均为古藏文简牍中常见的行书体,介于草书和楷书之间,流畅而气韵生动,清晰可读,与新疆出土的简牍无甚差异。另两地出土吐蕃简牍的特征也基本相似,进而判断两地出土吐蕃简牍大致属于同一时期,即公元9世纪藏文改革前。[21]127-134

综合上述对新疆、青海等地出土吐蕃简牍特征的论述,在王尧和陈践两位先生对吐蕃简牍特征认识的基础上,将吐蕃简牍的特点归纳如下:

1.从文字和形制等看,新疆和青海出土的简牍在字体、书写风格、文字结构等方面较为相似,应是属于同一时期的产物。文字一般横写,文字古朴,和同一时期的藏文手卷字体风格基本一致。简牍上的字迹不太工整,有些甚至不太清楚。

2.有一定数量的简牍在正反面或其他面上有划痕或刻痕,痕迹数量少则一道,多则十几道。痕迹所在位置不一,有在简牍正反面,也有在侧面等其他位置。这些痕迹或为捆扎所用。

3.简牍一般为长条形,但有数量较少的简牍或将左端削尖或是右端削尖。有个别简在一端有小柄。

4.个别简在其一端上有一方形状凸起的凹槽(印齿),应是用来捆扎和加盖封泥,表明此简应为重要的文书,或是用来递送的公文。

5.有的简牍上有刮削的痕迹,每刮削一次,在边沿上就刻一个记号。或因为当时纸张缺乏,反复加以利用。

6.许多木牍多在一端有一个小孔,多可串联成册,不受其形制的限制,可根据需要,编成长短不同的文书。也有一些简在其棱面上有三角形楔口,或编联简牍或固定编绳。[8]5

三、吐蕃简牍的综合研究

《中国大百科全书》在对简牍的定义中提到,简牍是“中国古代用竹、木制成的书写材料。流行于东周至魏晋时期。纸被普遍使用后,简牍才逐渐废弃。”[24]这一开始废弃时间大致在东汉时期,但是由于新疆和青海一带特殊的地理、气候环境以及历史背景,据考古发现和文献记载,直至唐代,青藏高原上的吐蕃、吐谷浑等仍然以简牍作为重要的书写材料。

吐蕃时期的藏文简牍,藏语称khram,或byaug bu,是古代藏族书写用的竹简和木片,包括竹简、木简、竹牍和木牍。早在吐蕃王朝建立之前,吐蕃先民就有刻契竹木之上以表记事的习惯。《旧唐书·吐蕃传》载,吐蕃“无文字,刻木结绳为约”。[25]《新唐书》亦言“其吏治,无文字,结绳齿木为约。”[26]目前见到较早记载吐蕃简牍的文献是《贤者喜宴》,其载:“噶尔为了筹划吐蕃本部负担料集数字,请求拨给石子与木简,木简写满三驮岥牛驮运之数,简牍不敷,形成错乱……”[27]《敦煌本吐蕃历史文书》大事纪年篇中也有多处关于“木牍”的记载,如:

虎年(690年)“夏,赞普驻于跋布川,……坌达延与大论钦陵于藏之‘林噶园’集会议盟,立大藏之‘红册’。”

龙年(692年),“赞普驻于辗噶尔,……冬,于‘畿’之‘林仁园’集会议盟,立红册木牍。”

羊年(707年),“夏,赞普驻于跋布川,……‘岸’之宫廷直属户籍移之于木牍”。

鸡年(709年),“赞普驻于跋布川,……统计、清查‘茹拉’之红册木牍。”[28]

《大事纪年》中还有“诏令木牍”“立木牍文诏”“点验红册”“依红册征集兵丁”等字句。从上述这些内容摘录得知,红册似有记录政府诏令,统计部众人数,登录兵丁人员等作用,而书写红册的材料多是木制的简牍。

从简牍的内容看,目前所见的吐蕃简牍文献涉及吐蕃在丝路沿线的政治经济、历史宗教、语言文字、文学艺术、军事管制、生活方式、社会结构等,其作为中华民族历史文化中的又一个“百科全书”,颇具文献价值,为研究吐蕃在西域的活动提供了珍贵的资料,也是研究吐蕃在西域活动期间唐蕃关系史的重要资料。

(一)国外学者的研究

对吐蕃简牍的研究使用,英国学者托马斯应属较早研究的学者之一。从1927开始,托马斯开始陆续在《英国皇家亚洲学会学刊》(JRAS)上发表有关中国西域古藏文文书研究的文章。这些文章后来经过修订,在1951年以《关于中国西域的藏文文献和写本》为名集结,编为第二卷出版。第二卷汇集了约600件珍贵的古藏文文书,其中就包括390多件古藏文简牍。我们知道吐蕃的历史资料很多是宗教方面的,社会历史方面的确很少,而这些文书内容正是关于7至9世纪中叶的吐蕃社会,特别是里面涉及到吐蕃边境地区的一些情况。

鉴于托马斯《关于中国西域藏文文献和写本》一书文字艰深简古,其对研究吐蕃社会又极为重要,又因长期以来一直无人通译此书,故为了让人们了解托马斯的译文和注释,刘忠和杨铭遂以托马斯的英译本为依据,对英译本进行翻译、校对和注释,对英译本和文书原文有出入者加注说明或予以纠正。最终于2003年取名《敦煌西域古藏文社会历史文献》,由民族出版社出版。后随着古藏文文献研究的不断深入,原译者对《敦煌西域古藏文社会历史文献》一书重新进行修订,吸收了对古藏文研究的最新成果,包括有对吐蕃简牍的重新考释,于2020年由商务印书馆修订再版。

此外,据悉武内绍人已将收藏于大英图书馆的两千多枚吐蕃简牍全部编目,并全文录入拉丁字母转写,编辑名词索引等,即将刊布,因其于2021年初去世,而至今未见问世,足为惋惜!

(二)国内学者的研究

在国内,古藏文简牍研究领域的先驱是穆顺英先生,穆先生撰写了《新疆出土文物中关于我国古代兄弟民族的历史文化》一文,提及1973年考古工作者在新疆若羌米兰发掘唐代吐蕃古戍堡遗址出土大量吐蕃文简牍一事,另附带摘录了《新唐书吐蕃传笺证》中记载米兰地区过去出土吐蕃文简牍的汉文译文。[29]后来王尧先生也注意到新疆出土的吐蕃简牍,发表了数篇简牍研究的论文,有《新疆藏文简牍考述及释例》[30]、《吐蕃文献叙录》[31]等文。

之后王尧先生将自己搜集到的在新疆发掘出土的藏文木简照片,手头存有的托马斯《关于中国西域藏文文献和写本》第2卷中的简牍资料,及俄国藏有的部分简牍资料汇编辑结,和陈践先生于1986年3月合作出版了《吐蕃简牍综录》一书。该书将托马斯《关于中国西域的藏文文献和写本》中的300余件简牍的转写部分,几乎全部录出,还根据转写复原成藏文。该书除辑录斯坦因所得藏于英国大英博物馆的380多枚简牍外,还收录有新疆博物馆发掘所得的78枚,及俄藏6枚。

《综录》一书收录的简牍大部分出土于新疆南部罗布泊南岸的米兰古城遗址(今若羌县管辖),小部分出土于新疆麻扎塔格遗址(今于阗地区)。书中有藏文原文抄录和拉丁字母的转写,并附录有汉文的译文及研究的考释,另附有选自藏于新疆维吾尔自治区博物馆的简牍图版和羊胛骨卜辞的图录。简文内容涉及土地、农田管理、土地分配、农田轮更、小麦、大麦、粟米56支;记述实物地租、人口税、劳役等赋税事宜13支;涉及民间借贷、粮食、牲畜、用具16支;记录衣服、纺织、食品、用品30支;记载战争、军队、兵器、巡哨、坐哨65支;涉及部落、氏族84支;关于地名63支;关于报告、禀帖、命令、军队驻守、粮秣运输、缉捕逃亡的97支;涉及宗教事务的25支。[32]这些木简内容完全可以和《敦煌本吐蕃历史文书》的记载相互印证。

其他有关吐蕃简牍综论的文章还有,顾祖成《吐蕃简牍石刻钟铭档案综述》,叙述了吐蕃历史文书中的吐蕃王朝简牍档案,阐述了吐蕃时期简牍档案的出土情况、新疆出土简牍的特征,并就吐蕃简牍内容对研究吐蕃社会性质、政治体制等进行了概述。[33]汤冬妮对《吐蕃简牍综录》内容的记载分析后认为,吐蕃简牍中所录内容对研究吐蕃社会性质、政治体制、社会生产、文化发展,以及揭示吐蕃在中国历史上从多元走向一体的过程中所做的贡献提供了重要的资料和原始凭证。[34]朗措指出古藏文文献解决了藏族历史上很多有争议的问题,弥补了汉文史籍中内容的缺载,澄清了许多欠准确的内容,因此需要不断地抢救、整理、挖掘古藏文文献。他还特别提到古藏文文献的研究对古代藏族历史的演变、汉藏经济文化的交流、维护祖国统一和促进民族团结等具有重要的意义。[35]

四、吐蕃简牍的分类研究

自《吐蕃简牍综录》一书出版以来,中外学者们利用该书中收录的吐蕃简牍资料对吐蕃历史、经济、宗教等开展讨论,以下略作评述。

(一)政治管理

张云以新疆出土的藏文简牍为资料,在《唐代吐蕃统治西域的各项制度》一文中讨论了吐蕃在西域的军事制度、经济制度、社会组织与法律制度、驿传制度。[36]

李并成在《蕃占时期对塔里木盆地东南部一带的经营—以米兰出土简牍为中心》一文中,对蕃占时期塔里木盆地东南部这一区域设置的军政官员、军事布防、生产方式、农田经营等进行了系统讨论。[37]

朱悦梅在《从出土文献看唐代吐蕃占领西域后的管理制度》中根据简牍的记载推知,吐蕃曾将本土以部落为核心的堡寨(rtse)所属的民事管理体系运用到对西域吐蕃人的管理上,作者认为吐蕃在塔里木盆地南缘的新占领区实行了一套羁縻管理体系。[38]王欣利用《吐蕃简牍综录》公布的资料,探讨了吐蕃在西域的驿传制度。[39]

(二)经济社会

李茂林通过对吐蕃简牍的研究,从土地制度、商业贸易、农牧业、赋税、劳役和借贷关系等方面分析了7—9世纪西域经济发展的情况,谈及吐蕃在攻占西域后,基本保留了原来唐王朝的经济制度。[40]许新国在《从丝路出土的藏文简牍看唐代吐蕃的货币形式》中提到在王尧等编写的《吐蕃简牍综录》中有一部分简牍内容反映了吐蕃的商品交换和货币的使用情况,特别提到物物交换在吐蕃的经济活动中占有重要的地位,吐蕃一度形成了实物货币、金属货币长期混合流通的局面。[41]

陈跃在《吐蕃统治西域时期的农牧业管理》中述及吐蕃在西域的土地分配、农田管理、农作物品种及加工、牧业的管理和经营、畜牧品种及其使用,农牧业的税收等。[42]东嘎·洛桑赤列对1982年在青海都兰热水吐蕃墓群发掘的6号墓中出土的一枚古藏文简牍考释后认为简牍内容是写给萨萨芒姆基的问候信。[10]177

(三)军事制度

武内绍人利用西域出土的简牍,讨论了吐蕃在西域的军事体系的组织形成和特点。他在整理西域出土的吐蕃简牍后,发现驻扎在不同区域驿站里的吐蕃斥候有不同的来源。托马斯对吐蕃斥候来源不同的现象解释为,罗布在吐蕃的军事进攻下是较早取得,是处在和平的地方治理之下;而于阗是吐蕃使用了武装力量在较晚的时间才征服的。[43]

(四)职官、部落、人名、地名研究

1.职官

张云从新疆出土简牍出发,考略了简牍所见的吐蕃在西域的军事和民政两个职官系统。吐蕃在占领西域后也增置了一些新的职官,如郎官、节儿、军镇长官等。[44]德格吉通过分析和比较吐蕃本土传统卫藏地区的文献和吐蕃曾控制下的敦煌、米兰等西域地区出土的写本和简牍两类文献中记载的官职名称,讨论了吐蕃王朝在吐蕃本土区域和吐蕃东向扩张中在新占领区实行的职官制的区别。[45]

2.部落

张云利用《吐蕃简牍综录》中的资料,对简牍中所见的吐蕃部落进行了考述,认为吐蕃在西域的部落仍多保存有吐蕃本土的名称和编制,此外还有从吐蕃原有部落中分化出的部落、新归附的部落和吐蕃在西域按照民族和居地情况组建的部落。[46]杨铭在《吐蕃统治鄯善再探》中利用从米兰出土的藏文写本和简牍,对进入鄯善的吐蕃部落进行了论述。[47]朗措在《吐蕃与于阗关系考述》中根据新疆出土简牍内容及其他文献对于阗、鄯善的吐蕃部落进行了论述,还提及吐蕃在西域部落的族属和特点。[48]

3.人名

王尧在《青海都兰新出吐蕃文汇释》一文对1999年在都兰县热水乡血渭草场热水沟南岸发掘的M1号墓中出土简牍上似为人名的内容做了研究,考释M1号墓墓主是名叫“甲贡”的尚论思结桑。[11]132-134

4.地名

杨铭考述了吐蕃简牍中出现的地名,涉及大罗布、小罗布、七屯、弩支、且末、萨毗等,并指出:《吐蕃简牍综录》的编者在地名一章的开头说:“纳职、婼羌(大、小罗布)、于阗、和阗、鄯善都是古老的称呼,沿用至今,从木简上的记录可以唤起人们的回忆,也反映出吐蕃当时活动的范围。”[8]58作者论及,按照藏、汉文地名的实际对应情况,“纳职”应为鄯善(大罗布,今若羌),“婼羌”应为七屯城(小罗布,今米兰);“和阗”即于阗,而“于阗”应为于阗人,非地名;最后,“鄯善”当即“神山”,今麻扎塔格。[49]

5.其他研究

刘文锁在《新疆出土简牍的考古学研究》中把简牍作为一种纯粹的考古学遗物,对简牍进行了类型学和年代学研究,并对历次在新疆发现简牍的情况进行了分区和分类研究。[50]拉毛加以简牍作为史料基础,考述了简牍文献的形成,简片及牍片在藏族文献中的区别,阐述了吐蕃统治于阗的时间、社会历史等。另通过对简牍文献和其他古藏文文献的比较揭示简牍文献的语法特征和语言应用。[51]

孙丽萍从形制和尺寸上对吐蕃简牍特点进行了讨论,提到在吐蕃简牍中,长条形的木简最多,而以有封检的长方形简牍具有代表性。[52]郭金龙在《新疆维吾尔自治区博物馆馆藏吐蕃简牍保护简述》中对新疆维吾尔自治区博物馆1959年、1973年在若羌米兰发掘简牍的背景做了交代,并谈到对这批简牍的研究现状,作者尤其讨论了这批简牍的保护现状、简牍发生病变的原因,简牍事宜的保存环境和条件。[53]

五、结语

吐蕃简牍作为研究吐蕃的重要原典文献之一,从其被发现至今,其间虽有学者利用出土简牍上的内容对吐蕃的政治制度、经济、文化等进行研究,但整体来说,研究成果依旧有限,一些内容还有待于做进一步挖掘。为了推进吐蕃简牍对吐蕃历史研究的作用,笔者建议从以下几个方面入手:

第一, 加大对收藏和出土资料的整理与释读。斯坦因收藏的吐蕃简牍总数达2200多枚,经托马斯整理的目前只有300多枚;除斯坦因收藏品之外,在俄国等其他国家收藏的吐蕃简牍也有待于进行汇集整理;国内新疆和青海等地出土的吐蕃简牍大多处于未公开状态,未来也要加快对这些资料的整理与公布。

第二,吐蕃王朝对简牍的使用应经历了一个发展的过程,吐蕃简牍在形式与称呼、材料及书写、编纂和用字、题记和符号等方面,与中原王朝简牍制度之间有何关系,此应成为研究的关注点之一。因为在出土的吐蕃简牍中发现了封检,表明吐蕃简牍和中原地区的简牍存在一定关联。

第三,对已经整理公布的吐蕃简牍,很多学者还是以《吐蕃简牍综录》一书中收录的资料为主要获取来源,在研究上还停留于将已经释读的简牍作为史料来源的阶段,因此将现有简牍资料的各种释读,并结合其他吐蕃原典资料进行分析研究,应是下一步推进的目标。