“茶马司”到打箭炉:明清汉藏官营茶马贸易

2022-02-15王一祎

王一祎

(中国人民大学,北京 100872)

一、问题的提出

饮茶之俗传入后,边疆各族都乐习此道,藏地更有俗语“宁可一日无食,不可一日无茶”。 不过,涉藏地区并不产茶,其茶叶消费极需仰赖内地,这赋予了川藏茶叶贸易特殊的安边意义。 汉藏茶贸建立在资源互补的基础之上,往往是以藏地所需之茶与内地所需之马匹进行交换。 “蕃人嗜乳酪,不得茶,则困以病,故唐宋以来,行以茶易马法,用制羌戎”,[1]自唐代开茶马互市起,历代皆以此为安边要策,延续至明清,其重要性不坠,但因明清两朝面临局势不同,处理汉藏茶贸问题时采取的策略也并不相同。

既有的明清汉藏茶贸的研究十分丰富,论者却鲜少分析明清茶马互市的制度延续与变革。研究明代茶马贸易时,多关注其政治作用与制度设置:如,陈汎舟、刘俊才《明代川陕与藏族地区的茶马贸易》认为明代茶马贸易是一项重要的政治策略,对巩固边疆、加强经济联系起到了重要作用[2];敏政《从明代汉藏间的茶马互市看明代的治藏政策》也认识到明朝的茶马互市承担了更多的政治功能,对治藏起到了良好的效果。[3]而清朝汉藏茶贸研究主要关注输茶入藏的功能,以及对茶马互市的贸易地点、路线、贸易办法进行探析。 鲁子建《清代藏汉边茶贸易新探》较为全面地分析了清代汉藏商茶贸易的政治作用与衰落原因,[4]贾大泉《川茶输藏的历史作用》考察了川茶的藏区市场、川茶输藏的政治和经济作用。[5]吴吉远《清代打箭炉城的川藏贸易的产生和发展》聚焦于川藏贸易的重要关隘打箭炉,注意到汉藏贸易对打箭炉兴起的决定性作用。[6]石涛、李欢《晚清川藏南路边茶探析》是对涉藏地区南路边茶供给的量化分析,同时考证运输路线,探究边茶贸易对四川地区的经济带动作用。[7]许存健《清代打箭炉关与川藏商品流通》则关注川藏贸易商品种类以及税收变化,以此推断打箭炉的商业发展情况。[8]

实际上,明清两朝看似均开设茶马之市,且后者被视为“承明制”,但是,清代互市的核心功能早已发生变化。 明代茶马互市为官营主导,在川陕均设有茶马司负责茶马交易,只是因其贸易过程中的官为定价等原则缺乏灵活性,以致茶马比价失衡,加之强行征发番族马匹等施策手段较为强硬,又兼优容番僧等携带私茶,冲击官引,四川官茶贸易每况愈下。 另外,明廷的茶马贸易政策乃至纵容番僧私贩的态度,均出于边防需求,如汉藏茶马互市就是九边获取马匹的配套制度,维持西藏稳定则是对抗西北边族的重要政治前提,故而,所实施的茶马边政或张或弛莫不与之密切相关。 相较之下,清廷在陕甘与四川实行不同的贸易策略。 陕甘延续官营茶贸的形式,设茶马司主导茶马贸易,川区则废除茶马司与茶局,推行严格的引岸制,在国家指导下对茶叶统购统销,四川的边销茶数量不断增加,且税率较高。 同时强化对川藏贸易重镇的掌控,其施策目的已经从安抚西藏上层转向对涉藏地区实行有效统治,加之西藏对内地的经济依赖程度有所提升,藏僧与藏商均被纳入清朝制定的汉藏贸易条例之内,是为加强边政管理的重要表现。 基于以上变化,本文拟从明清两朝在四川、陕甘地区的茶马司设置、茶贸管理条例、茶税设置入手,对茶马贸易制度的演变及其所体现的治理趋向加以阐释与探究,以求教方家。

二、从川边到甘边:明代官营茶马贸易制度与实践

《清史稿》将明代茶法简要概括为“曰官茶,储边易马;曰商茶,给引征课;曰贡茶,则上用也”。[9]其中,官营茶马贸易自唐宋始,元代停罢。 至明代,因九边重镇用兵,重开茶马之市,所售之茶并非全系官茶,而是“有官茶,有商茶,皆贮边易马。官茶间征课钞,商茶输课略如盐制”[10]。官营茶马贸易由茶马司负责,洪武五年(1372 年),设秦州茶马司,[11]三十年(1397 年)改设西宁;洪武七年(1374 年),于陕西设河州茶马司;永乐九年(1411 年),陕西再设洮州茶马司;[12]甘肃茶马司于洪武十一年(1378 年)设立,正统八年(1443 年)裁撤,嘉靖四十二年(1563 年)复建。[13]后因形势变化,万历十一年(1583 年)增设庄浪茶马司,二十二年(1593 年)设岷州茶马司,①由此形成陕甘河州、洮州、岷州、甘肃、西宁、庄浪六茶马司并立的格局。“设茶马司於秦、洮、河、雅渚州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千余里”[14],四川的碉门、雅州为入藏茶贸的重要关隘,为便川藏茶贸,洪武十九年(1386 年),“置雅州、碉门茶马司,秩正九品,设大使副使各一人”,[15]正式确定了明朝以川边与甘边为两大核心区的茶马贸易策略。洪武二十二年(1389 年),因雅州茶马司位置不便于番商贸易,改移至岩州:

四川岩州卫奏,每岁长河西等处番商以马于雅州茶马司易茶,其路由本卫经黎州始达茶马司,茶马司定价每堪中马一匹给茶一千八百斤,令于碉门茶课司支给,不惟番商往复路远,实且给茶太多,今宜量减马价,移置茶马司于岩州,将碉门茶课司所贮茶运至于此,马至则验马之高下以茶给之,诏茶马司仍旧唯定其价,上马一疋与茶一百二十斤,中马七十斤,驹马五十斤,番商有不愿者听。[16]

一般而言,明代的官营茶马贸易实行官为定价,贸易环境往往对边地各族并不友好。 “洪武二十三年定茶易马例,上马每匹一百二十斤,中等马每匹七十斤,下等马每匹五十斤”,[17]实际上,茶马比价会根据贸易形势波动,如上引材料中洪武二十二年的茶马比价,较之定制看似有所提升,但与以前雅州茶马司每匹1800 斤的价格相比,新定的岩州茶马司官价压低马价达十余倍之多。 而且,为了满足朝廷的用马需求,交纳马匹几乎成为川陕边各番部的义务。洪武年间,确立“金牌信符制”。所谓“金牌信符”,即征发马匹时以金牌为信,上书篆文“皇帝圣旨”,左曰“合当差发”,右曰“不信者斩”,一藏内府,一藏藩部,持有金牌的藩部每三年合符一次,按照规定数目纳马。[18]明廷在强力推行以茶中马的同时,却不能保证给番茶叶的质量,“有司又屡以敝茶绐番族,番人抱憾,往往以羸马应”,[19]直接征发马匹使边地各部面临的交易环境更为恶劣,加以各部互相攻伐,又多气象灾害等因素,金牌丢失、多有内徙,纳马制日渐衰落,在正统年间最终废止。

为确保茶马贸易中大宗茶叶供给稳定, 明廷对产茶区域的税收多有特殊施策。 明代的榷茶之法一般征收实物茶叶,三十税一,但因茶马司易马之茶主要产于陕西、四川,这两处往往被收取更多实物茶。洪武四年(1371 年),朝廷特别规定加征陕西、四川产茶区的茶税,令军队直接采收无主茶园:“陕西汉中、金州、石泉、汉阴、平利、西乡诸县,茶园四十五顷,茶八十六万余株。 四川巴茶三百十五户,茶二百三十八万余株。 宜定令每十株官取其一。 无主茶园,令军士薅采,十取其八,以易番马。 ”[20]洪武六年(1373年),又诏四川两茶马司附近的天全六番司民,“免其徭役,专令蒸乌茶易马”,与涉藏地区贸易。②从征收茶叶的数量来看,川茶是输藏的主力,茶马司在陕西仅收茶2.6 万余斤,四川却有100 万斤之多。 川茶中的乌茶专供西藏,“碉门、永宁、筠、连所产茶,名曰剪刀粗叶,惟西番用之,而商贩未尝出境”,[21]朝廷在永宁、筠州、连州均设茶局征收茶税。

在明朝有军事需求时,茶马贸易的官营性质空前凸显,制度设置与监察措施均较为严密。 在对北元的军事作战需要补给大量马匹的背景下,明太祖朱元璋专门派出佥都御史监察川陕私茶,此后,都察院三至九月之间按月派员巡视茶马司,直至宣德十年(1435 年)定为三月一巡,成为常制。 同时,“陕西汉中茶三百万斤,可得马三万匹,四川松、茂茶如之,贩鬻之禁,不可不严”。[22]官营茶马贸易顺利推行,必须禁绝私茶,因官茶需要纳税,其价格往往高于避税贩卖的私茶,私茶泛滥必定冲击官茶销量,有鉴于此,明朝私茶立法极严,“私茶出境与关隘失察者,并凌迟论死”,[23]驸马都尉欧阳伦就因贩卖私茶被处以死刑。

即便如此,川边的私茶贸易依旧蒸蒸日上,由于茶马贸易官方定价,而明廷蓄意抬高茶价,私茶贩卖得获暴利。 为防止私茶冒混,嘉靖三年,御史陈讲以商茶低伪、黑茶产地有限,“乃第茶为上中二品,印烙篦上,书商名而考之”,同时规定四川茶引五万道,“二万六千道为腹引,二万四千道为边引。芽茶引三钱,叶茶引二钱。 中茶至八十万斤而止,不得太滥”[24]。 但是,这反而引起了边引与腹引供需不平衡的问题,“然边引报中者多恒苦不足,腹引常置于无用之地。盖向来腹多边少者,无非谨中外之防也。然腹地有茶,而汉人或可无茶;边地无茶,番人或不可无茶,故边引易行而腹引常滞,先此议茶法者曰茶乃番人之命,不宜多给,以存羁縻节制之意是矣”,鉴于西藏对茶叶的市场需求一直存在,少发边引并没有起到羁縻的作用,反而将市场缺口置之不理,反过来刺激了私茶贸易,“乃边引愈少,私贩愈多,只为奸人作私屯耳”[25]。此外,还有一批官方容许的私茶贩运者,那就是经川藏道入京朝贡的僧团。 洪武三十年(1397 年),“兰州奏朵甘乌思藏使臣以私茶出境,守关者执之,请寘于法。上曰:禁令以防关吏及贩鬻者,其远人将以自用,一时冒禁勿论。”[26]宣德九年(1434 年),“乌思藏阐化王所遣贡使癿藏等以朝廷赐物易茶,至临洮,临洮卫疑为私茶拘留癿藏等,收茶于库,请释癿藏等还其茶。上命行在户部悉如昭所奏,庶不失远人之心。”[27]类似的材料在明代各朝实录中比比皆是,可见,明代的私茶禁令其实是单向的,与严密的制度设计相对的是,西藏僧人和使团并不在惩罚的范围之内,在马匹需求较弱的背景下,明朝官方乐于放松监管西藏僧人与商人贩运茶叶,换取其顺服,即使私茶贩运会促使官营茶马贸易衰落。

明朝官方对西藏僧民夹带私茶的宽容态度其实表明,茶马贸易并非完全出于获取马匹的军事需求,更是抚绥西藏的手段之一,“边关立互市,所以资国用来远人也”,[28]尤其是战争平息后,安抚西藏成为明朝汉藏茶贸的首要功能。所以,即便没有马匹贸易需求,只要藏地仍需仰给内地产茶,汉藏茶贸依然会在官方的提倡之下继续繁荣。 不过,由于官营贸易条件恶劣、私茶冲击等诸多原因,官营茶马贸易日渐萧条,川边茶仓与诸茶马司逐渐以纳米中茶代替征收实物茶叶,以减少茶叶存储,兼供赈济灾荒。 成化年间,开始征收商茶折课银,也就是以纳银代替上交茶叶。 相较于川边而言,陕甘的马价相对较低,到了弘治三年(1490 年)开商中茶时,四十万斤茶叶只能换取四千匹马,折一匹马均价一百斤茶,致使“番马悉由陕西道,川茶多浥烂。 乃令以三分为率,一分收本色,二分折银,粮茶停二年”[29]。 尽管朝廷做出诸多努力,明代的茶马互市还是不可避免地走向了衰落。

三、引岸与边市:清代四川茶贸

至于清朝,《清史稿·食货志》以简单的“清因之”概括明清两朝茶法的关系,实际上,明清两朝面临的统治局势并不相同,茶法也发生了变异。清代官营茶贸呈现出两种不同的面相:一是为满足马匹需求,沿袭明代,在陕甘设茶马司,征收官茶中马;二是在四川汉藏贸易中,以强化对西藏的统治为目的,全面推行引岸制并控制打箭炉等边市,从而代替茶马司行使控制边茶的职能。 由于目的不同,二者的发展趋势也截然相反,陕甘官茶中马因军事需求减弱而衰败,各茶马司雍正年间即停止中马,官茶积压朽坏,只能折银或充作军饷;四川在不设茶马司的情况下,茶叶交易依托打箭炉、松潘等边市蒸蒸日上,有清一代,土引与边引一直呈增发趋势,涉藏地区与内地的经济联系不断深化,显示了与陕甘所置茶马司所具有的同样功效。

不同于明朝设雅州、碉门茶马司与成都等茶局,清朝入关后,裁撤旧有机构,继承并发展了明朝在川边的茶引制,细化茶引分类且推行严格的引岸制:

四川有腹引、边引、土引之分。 腹引行内地,边引行边地,土引行土司。 而边引又分三道,其行销打箭炉者,曰南路边引;行销松潘者,曰西路边引;行销邛州者,曰邛州边引。 皆纳课税,共课银万四千三百四十两,税银四万九千一百七十两,各有奇。[30]

不同于明代简单区分行销涉藏地区的边引与内地自销的腹引, 清代的引岸制在发引征税的同时规定了茶商采购、销售茶引的地区。边引分三道,“其行销打箭炉者,曰南路边引;行销松潘者,曰西路边引;行销邛州者,曰邛州边引”,[31]茶商领边引运茶,必须前往松潘、打箭炉等边市,与其对口的某藏商出售所运茶叶,再由此藏商运往涉藏地区某地出售,其中领取的茶引数目、交易地点、交易对象都受到管控,引岸制的全面推行,意味着国家全面掌控川茶的产量、运输者、销售去向。③

清代四川边引虽然由户部颁发,边市却是理藩院负责,其选址颇具深意。 早在明代,朝廷就已认识到打箭炉与松潘地理位置的特殊之处。 松潘是内地与涉藏地区的茶贸枢纽, 对周边茶叶贸易具有较强的辐射作用,对明朝而言是难以解决的私茶集散地,“洮州卫所属思曩日等族邻四川松潘地方,军民深入各族易换马牛,以此洮州番夷有茶,节年易马,俱各生拗,不听抚调。 洮州私茶既多,则河州西宁远近生熟番夷相传贩卖,俱从外境相通,难以禁绝”。[32]打箭炉则是另一个沿边贸易网络的中心,“炉不产茶,但系西藏总会,口外番民,全资茶食,惟赖雅州府属之雅安、名山、荥经、天全、直隶邛州等五州县商人行运到炉,番民赴炉买,运至藏行销”,[33]又地势险要,“打箭炉地方,外通西域,内皆高山峻岭,实为天设之险”[34]。 作为川藏贸易要冲,松潘和打箭炉的控制权对于掌握对藏贸易具有关键作用。

乱则停发,定则复行,主要为涉藏地区而设的边、土二引,正是清廷治理涉藏地区的重要经济与政治手段。康熙三十五年(1696 年),清廷始允许藏商在打箭炉贸易,[35]继之,又因故禁止川茶销藏。康熙三十八年(1699 年)土司叛乱,占据打箭炉,四川提督的应对措施是“禁阻茶烟米布”,[36]并在次年发动西炉之役将其重新夺回。 西炉之役后,清廷曾考虑是否重开汉藏边市,康熙帝谕第悉桑结嘉措:“令彼速遣大喇嘛来监督贸易,倘若迟滞,将我等彻回永远不得贸易矣”,对此,第悉的回应非常恭顺:“尔等务遵上旨,行事不得有违,不但于尔等有益,即我喇嘛亦受福庇。 倘若有违,不但无益尔等,即我喇嘛亦无益处”,朝廷才“俱令照常贸易”[37]。 康熙五十八年(1719 年)准噶尔叛乱,涉藏地区上层胁叛,朝廷的第一反应是“西藏资茶养生,应令松潘禁茶出口。 里塘、巴塘番寨所需,当开具户口,定数买运”,[38]四川边引与土引全部停发,“四川省茶课,边引、土引共六万四千九十八张,先于松潘、打箭炉二处营销,今俱行禁止,将引缴部,其应征税银暂行停止。”在叛乱结束后,方又“寻以二处土司相继归诚,仍发边土二引行销”[39]。可见,为了实现对西藏的有效控制,清廷十分重视茶叶这一必需品,牢牢掌控对藏茶贸,对边市的管理十分严格,番僧不再是制度的例外:

凡通接西番关隘处所拨官军巡守,遇有夹带私茶出境者,拿解治罪。 其番僧夹带奸人并私茶,许途官司盘检,茶货入官,伴送夹带人,送官治罪,若番僧所到处,该衙门官纵容私买茶货,及私受馈送增改关文者,听巡按察究。 又进贡番僧应赏食茶,须给勘合,付四川布政司拨发有茶仓所,照数支放,不许于湖广等处收买私茶。[40]

以茶驭边的政治考虑促使国家更加重视茶引制的完善和茶税的征收,以掌握入藏茶叶数目,这就导致四川形成了对点销售区域,且茶引发行数目长期以来一直处于调整状态,很难形成定量。 面对涉藏地区庞大的销茶市场,盈利成为了又一考虑,如何征税成为新的关注点。 在此基础上,四川边引数量最为庞大,且征税最高,土引税额也偏高,边、土二引数量远远高于腹引,据雍正《大清会典》载,四川茶课,边引发销量最大,单张税率最高,课税最多,土引次之,腹引发量最少,课税最低:

(四川)额销边引五万八千一百六十七张,每张征课银四钱七分二厘,共征银二万七千四百五十四两八钱二分四厘;腹引三千二百九十二张,每张征银二钱五分,共征银八百二十三两;土引一万八百二十五张,每张征银三钱六分一厘,共征银三千九百七两八钱二分五厘。[41]

边引占据了四川茶课纳税总额85%以上, 其销量不断递增, 几乎从未削减。 康熙二十六年(1687年),四川增加边、腹茶引 10105 张;二十九年(1690 年),又增引目 2423 道,税银 1143.6 两;四十一年(1702 年),因打箭炉开市,天全土司发茶引5600 道,雅州增茶引2097 张,邛州增300 张。 与明朝的局势相同,四川边引、土引持续增发,腹引却较易滞销,乃至部分腹引直接改为边引,可见,对藏茶贸始终是四川茶务的重中之重。④作为入藏贸易的两大关口,打箭炉、松潘两处每年销茶总量巨大,几乎可以视作四川边销茶的命脉所在:

四川边销茶每100 斤为一引,每引课银一钱二分五厘,征税银四钱七分二厘,可附茶14 斤。 在税则相同的情况下,两处关口的茶叶交易特点有所不同,松潘的贸易辐射范围极广,其对口各县单笔销茶量虽不如打箭炉庞大,但是涉及的州县范围更为广泛,而打箭炉的茶叶来源更为集中,每年五百多万斤的茶贸总量堪称巨大,其繁荣程度可见一斑。随着川藏贸易发展,西藏对内地的经济依赖度不断增高,藏地在川藏贸易中用以交换茶叶的货物,从马匹变成了黄金、麝香、羊毛等非日常所用的奢侈品或装饰品,但涉藏地区从内地购得的,却是布匹、川茶之类的生活必需品:“(打箭炉)凡康藏土产系由此出口,以黄金、麝香、碉砂、药材、羊毛、皮革为大宗;入口以川茶、绸缎、疋头、铜铁器具、瓷器以及杂货等,每年交易数字至一千八百余万两”,[42]可见,打箭炉与松潘作为川藏贸易重镇,很好地满足了涉藏地区民众日常生活需求,其职能较茶马司而言更为复杂、贸易内容也更为广泛,推动了西藏与内地的经济联系日益深化。

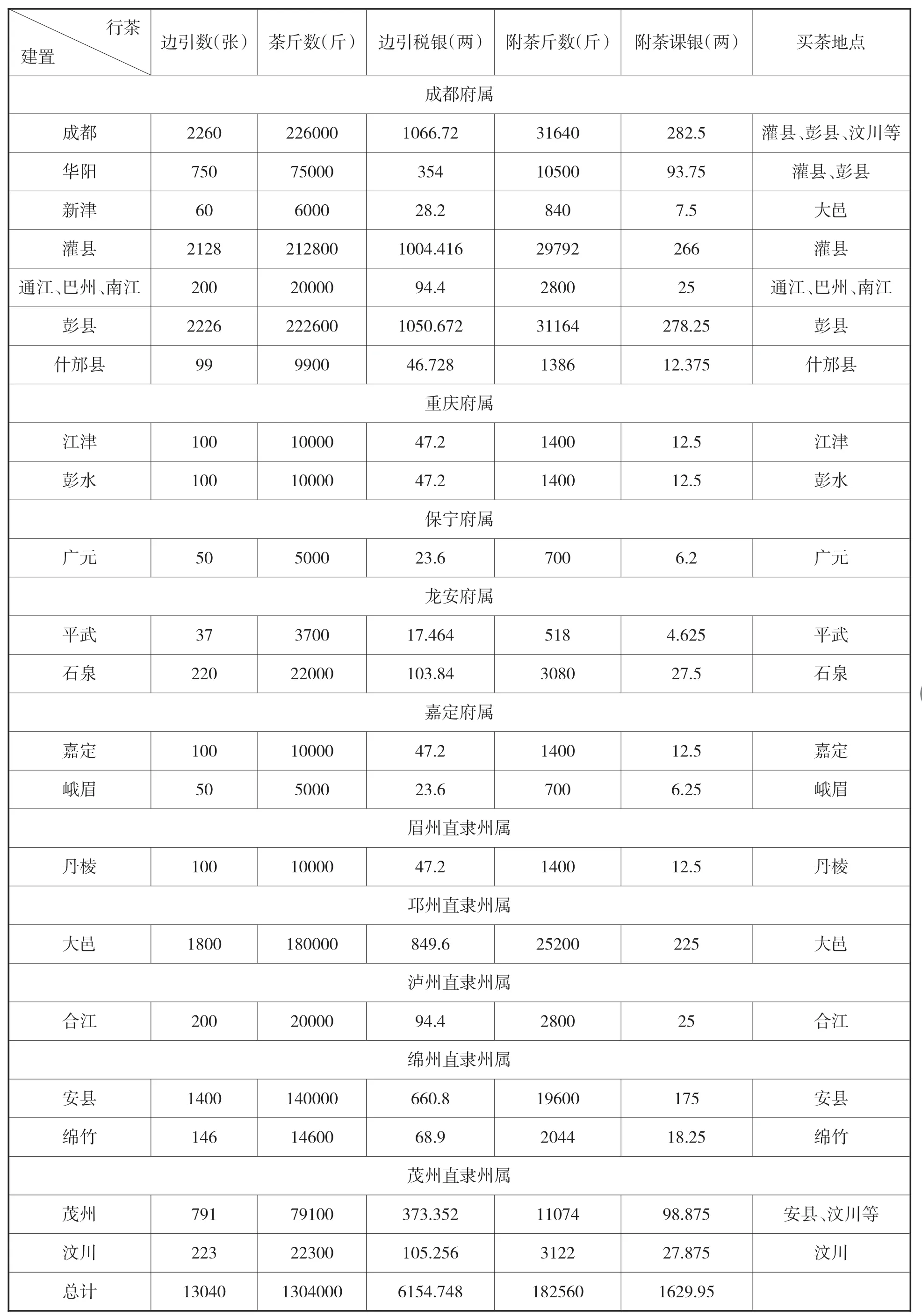

表1 乾隆年间四川边引对口松潘行茶情况

四、中马与折银:清代陕甘官营茶马贸易

在四川力行边市贸易的同时,清廷在陕甘沿袭明制,实行茶马互市,设有西宁、洮州、河州、庄浪、甘州五茶马司,由茶马御史管理,又设苑马寺卿一员,下辖七个苑马监。[43]茶马御史主管招商领引运输官茶,纳税后汇总报部;苑马监则负责喂养所购马匹:“所中马牡者给各边兵,牝者发苑马寺喂养孳息”[44]。

由于清初战事频仍,马匹需求量大,茶马互市得到国家的大力扶持,五茶马司承销的茶引占到了全国茶引总数的95%。[45]进入茶马互市的茶叶,根据茶引种类决定纳税多少,以大小两种茶引区分,大引一半入官易马,另一半由客商发卖;小引纳税不等,悉归民用。 大引、小引的区别,主要在于运茶斤数。 大引10 斤一篦,930 篦为一引;小引按包计算,每5 斤成一包,每200 包为一引。 大小引起初附茶数量也有不同,大引每引附茶60 篦,小引每引附茶67 斤,以防损耗,剩余者补贴商人任其售卖。 顺治十年(1653 年)规定大小引统一,每贩茶1000 斤,允许附茶140 斤。 与川茶附茶数相同。[46]其中,入官者为官茶,其外由客商自行贩卖的部分,与贩运茶引时允许携带的附茶,均为合法行销的商茶。

虽然清初茶马互市的机构设置基本继承了明代的框架, 但这并不意味着明清两朝面临的社会政治及经济局势相同。明朝的茶马互市“虽以供边军征战之用, 实系番夷归向之心”[47],具有怀柔番族的作用。可即使对茶马互市的刚性需求始终存在,出于军备废弛、私贸盛行等原因,明朝后期的茶马互市仍然衰落。而步入清朝,随着完成统一,马匹数量已经充足,茶马互市的军事价值逐渐丧失,制度根基遭到动摇,茶马互市的相关机构不断被裁撤。 康熙四年(1665 年)“裁陕西苑马各监”,七年(1668 年)又“裁茶马御史,归甘肃巡抚兼理”[48],乾隆二十五年(1760 年),因洮州司位置偏僻,“该司商销茶觔历年俱告改别司售卖,惟交官茶封仍交洮库,徃徃积至数十万封始请疏销”,将洮州司裁撤,额颁茶引并归甘州、庄浪二司。乾隆二十七年(1762 年),河州司“虽附近青海防古,而一切交易俱在西宁,从不一赴河州,其情形与洮司无异,亦行裁汰,其额引五千道并归甘庄二司”。[49]

裁撤茶马司等相关机构,源于供需矛盾倾斜后官茶中马功能的废弛,“本朝牧地广于前代,稍为孳息则已骊黄遍野,云锦成群,今则大宛西蕃尽为内地,渥洼天马皆枥上之驹,中马之制久停”。[50]边疆对茶叶的需求依旧,但清廷已然无需依靠茶马互市获取马匹,茶马司官茶陈陈相因,难以处理,只能被挪作他用。 康熙三十二年(1693 年),西宁五司收贮茶篦年久浥烂,令“每篦十斤变价银六钱”,又以兰城无马可中,将甘州司积贮茶篦以“银七茶三,每银一两搭放值三钱茶一封”混入军饷发放。[51]在不断处理库存的同时,清廷着手减少入库量,减少官茶实物征收,代之以一定比例的折色银。 康熙四十四年(1705 年),西宁司停止中马,将库存陈茶同当年新茶一并折银,“每新茶一蓖折银四钱,陈茶一蓖折银六钱充饷”。[52]雍正朝尝试官茶本、折色交替征收,以实现官茶的收支平衡,甘肃诸茶马司自康熙六十一年(1722 年)起,以五年为期,“五年之内,总收本色,五年之后,即将五年以前之茶发出变价,挨次出陈存新”。

表2 乾隆年间四川边引对口打箭炉行茶情况

可是,直至乾隆元年(1736 年),陈茶积聚问题依旧存在,“时西宁五司陈茶充牣,令每封减价二钱,刻期变卖”。[53]乾隆朝官茶征收折、本色比例不定,但征收折色银比例极高,本色官茶征收较少,与四川相同的是,满足边疆民众的饮茶需求也逐渐成为陕甘茶贸的发展方向,陕甘官茶开始逐渐易换粮食、牲畜,[54]乃至输送新疆的驻防军队。 乾隆二十七年(1762 年),陕甘总督杨应琚请求暂停交纳官茶,将库存陈茶按照每封三钱折价,直到全部售空,再征本色。[55]乾隆二十九年(1764 年),开始将官茶发给新疆驻防官兵:“现在新疆需茶甚多,将官茶运往搭支,亦照内地每封扣银三钱,并将脚价摊入茶本,于官兵盐菜银内扣还,较买自商人,实多减省。”[56]乾隆三十六年(1771 年),因安置在新疆的土尔扈特部需赏茶一万封,甘肃官茶当年改征二成本色、八成折色,将本色官茶用以赏番;乾隆四十二年(1777 年),“以库贮茶封足数新疆十年之用”,甘肃官茶折色比例再度提升,征一成本色、九成折色。但即使所征本色官茶比例压低至此,库存茶叶依旧难以处理。 至于嘉庆朝,嘉庆十七年(1812 年)陕甘总督那彦成上疏,请求官茶全征折色,四年后终于将陈茶处理殆尽,在嘉庆二十一年(1816 年)改征一成本色九成折色,成为定例。[57]

虽然茶马互市不可逆转地走向衰落,但是,销往西北的茶引却不减反增。 由于承平日久、人口增殖,边疆人民对于茶叶需求日增,原先作为官茶之副的商茶,逐渐占据了贸易的主流,带来的利润与税收也日益为清廷看重,开始针对性地增加茶引、清点税收,如“(康熙)五十七年议准,陕西西宁地方为通番大路,原额茶引九千二百四十八道,不敷民番食用,今加增茶引二千道,毎引照例征茶五篦,毎篦折银四钱,共征银四千两”。 “六十一年(1722 年),覆准陕西西宁、庄浪、岷州、河州界连口外,增茶引四千道。 ”[58]因此,四川与陕甘看似采取不同的官营茶贸形式,但不管是前者定向销售的引岸制,还是后者以官茶中马,最终都殊途同归,归于满足边疆民众饮茶需求之上,这也是清代西陲茶法的发展趋向,与大一统国家内部进行跨区域资源调配的必然结果。

五、结 语

综上所述,明清两朝茶法更易并非“清承明制”能够简单概括,实际上,两朝都根据自身统治形势与外部环境对茶马贸易政策进行了一定的调整。 具体而言,由明入清,在四川并未继承明代茶马司与茶局的相关制度,而是通过推行引岸制、多发边引,推动茶贸发展,打箭炉等贸易市镇也随之繁荣。而在陕甘,清朝继承了明代茶马司的制度设置,是其官营茶马贸易的中心区,但因军马需求逐渐减弱,茶马贸易逐渐走向凋亡。 四川与陕甘茶贸看似施策不同,其立足点均为满足边疆民众对茶叶的日常需求,无论是在四川多发边引,还是陕甘增发商茶,都加深了甘青涉藏地区与内地的人员交往与经济交流。

国家加强边销茶管理是明清两朝呈现的另一个重要特点。 “茶之为物,西戎土蕃,古今皆仰给之。 以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解,是山林草木之叶,而关系国家大经也。 ”[59]边销茶安边抚民的特殊功能,导致国家的茶贸策略往往与对西藏或蒙古的施政取向息息相关。明朝意图抚绥西藏以抵御蒙古,故对番僧与番商夹带私茶采取宽容态度;清朝则将汉藏茶贸作为治理西藏的重要手段,其施策宽严与否,取决于国家能否对西藏进行有效的统治。 研究明清两朝汉藏茶贸政策的延续与变迁,不仅能够深化对汉藏经济联系的认识,也是管窥明清两朝对边商贸交往与文化交融的一扇窗口。

注释:

①关于岷州茶马司的设立时间,具体考证参见敏政:《岷州茶马司设立原因再探——兼论其设立时间和“招番中马”》,《西藏研究》2021 年第 5 期。

②此处“天全六番”,即受天全六番招讨司管辖的“河东六番”,包括杂道、岩州、沈边、冷边、黎州、天全六部,治所位于雅州的碉门城,临近四川两茶马司。参见张洁:《茶马古道线路兴替:基于官办茶马贸易的考察》,《西北民族研究》2021 年第4 期,第 181 页。

③关于官督商办的茶叶贸易中引岸制具体实施过程的各种细节,参见鲁子健:《清代藏汉边茶贸易新探》,《中国藏学》1990 年第 3 期,第 50—60 页。

④康熙四十四年(1705 年),四川名山县增边引3310 道,于当年为始,纳税行茶,又因四川雅州腹引难销,令改为边引行茶。 四十八年(1709 年)、四十九年(1710 年)连续增发天全土司茶引共 1230 张。 参见雍正《大清会典》卷五三《茶法》,第3182—3183 页。