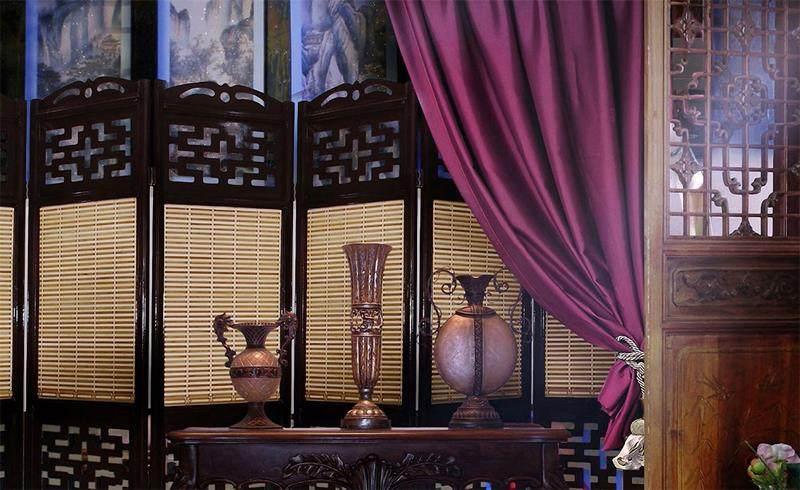

隔断空间的“小”手段

2022-02-13

有据可考的屏风最早出自西周左右。在陕西岐山凤雏村西周宗庙建筑遺址中,就出土过屏风。不过,在崇尚礼制的那个时代,屏风可不是人人都可以使用的,或者更准确点来说,就是天子专用。最初的屏风又被称为扆(yǐ),它并没有隔断空间的作用,而是固定设置在天子王位座席的后面,作为其威权的象征。别看这小小的一面屏风,在不同场合的形制讲究都还有所区别。例如在室内王座后陈设的屏风叫作“黼(fǔ)依”,屏面为绣着黑白色斧形图案的红色布帛;而当天子外出参加祭祀田猎等活动时,在户外帷帐中使用的又是另一种屏面由五彩羽毛制成,被称为“皇邸”的屏风。不同场合下的使用规则繁复折腾,却是万万不能出错的,毕竟越在这些细节上折腾,才越能体现王的威严嘛。

倒是在那个时代还有一种名字不叫屏风的礼器,名为“乏”或者“防”。这个乏是一种礼器,其作用是在贵族们举行射礼时用来遮挡,防止流箭误伤人。据古籍记载,乏的宽高均为七尺,外表由牛皮包覆,再刷上红黑色的髹(xiū)漆,突出的就是一个结实扛造。单从这制作工艺上来看,它的身份就不如用帛或者羽毛制成的屏风金贵,不过比起屏风,它反倒更可能是后世具有空间隔断功能屏风的雏形。

到了东周末年,随着礼乐崩坏,对屏风的使用限制也没那么多讲究了。除了天子之外,诸侯甚至有权势的贵族都开始“僭越”使用屏风。例如《史记》中关于孟尝君的列传中就记载“:孟尝君待客坐语,而屏风后常有侍史,主记君所与客语。”从这段记载还可以看出,这时的屏风仍然具有彰显身份的象征作用:主人与客人坐在屏前,而负责记录的工作人员(侍史)只配藏在屏风后面不能露脸。但从另一个层面看,它已经开始起到隔绝空间的功能了。

因为功能的分化,到了秦汉时期屏风也开始出现了两个不同分类。一类主要传承其礼仪性功能,被称为“座屏”。这类屏风体量较小,多呈“一”字形,一般置于重要建筑物,如殿、堂的中轴线上,背北朝南,以突出使用者的地位尊贵。因为这一类屏风讲究的是一个仪式感而几乎没有实用性,自然无法普及。而如今我们所说到的屏风大多数是第二类“围屏”,它才真正起到其如字面意义“屏”的空间隔断作用。

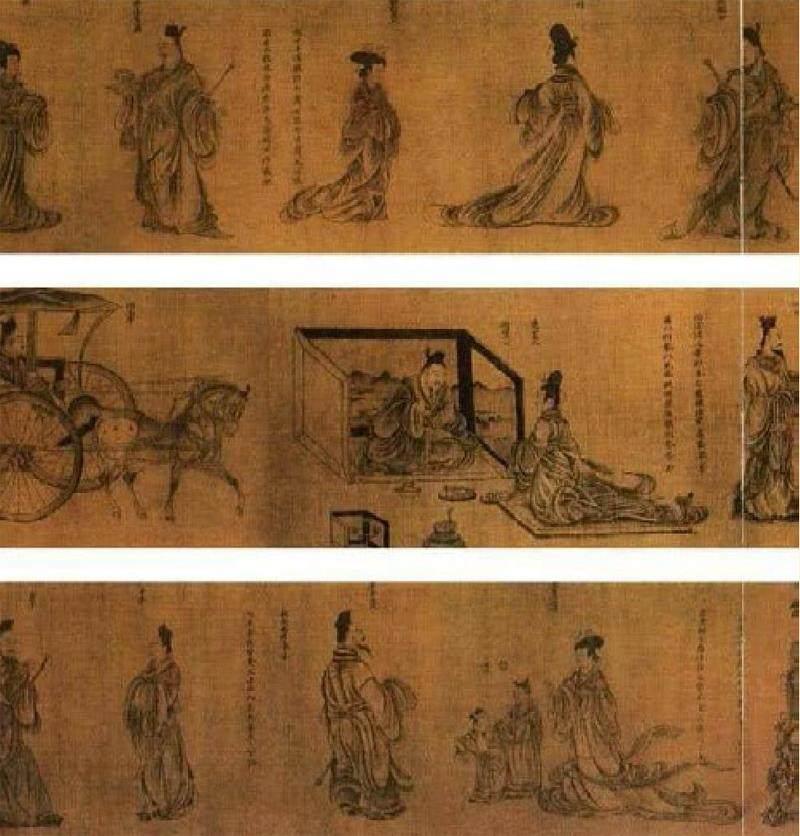

比较有意思的是,随着时代变迁,“围屏”的形制与放置方式也发生了很大变化。魏晋及之前的时代,因为古人跪坐的习俗,围屏通常是横向放置,即长边与地面平行,短边为高,并且经常与当时的座席或床榻组合。在东晋顾恺之的画作《列女仁智图》中,就重现了卫灵公与其夫人对坐于地面席上,灵公三面被矮围屏围挡的场景。而到了南北朝之后,随着高坐逐渐取代了跪坐,围屏才开始逐渐被“立”了起来,并逐渐变成了真正参与室内空间隔断的重要室内建筑元素。

《列女仁智图》

随着屏风的大规模普及,作为隔断类家具,它的制作工艺也越发精湛。到了宋代,各种屏风的基本形制就已经趋于成熟,后世工匠们则是在此基础上各种拼材质抠细节,力争将屏风艺术玩出花来。而到了明代,部分屏风干脆直接落地,变成了固定的靠墙屏。

随着屏风制作工艺的“内卷”,匠人们在设计屏风时除了满足其空间隔断的基本需求之外,纷纷绞尽脑汁追求其附加价值。屏风因此也成为中国古代绘画以及书法艺术的重要载体,历代擅长屏风画的书画大家也不乏其人,例如前面提到的东晋顾恺之。除此之外,唐代的绘画史著作《历代名画记》中也有提到,闫立本、吴道子、展子虔等大师都擅长创作屏风画。

博古架

到了明朝,在空间隔断器具中出现了一种形制“奇葩”的家具——博古架。它的“奇葩”之一在于兼具了空间隔断与放置物品的功能,之二便是从诞生之时起便没有统一固定形制,不过其外形大多是一个高大的木架,上面有多层若干个异形的镂空储物格,主要是用来陈列古玩,具体形状会根据所陈列物品的尺寸形状定制。其名字来源,应该是出自北宋时期官方金石学著作《宣和博古图》。而博古架具体何时出现以及如何出现已很难考证,如果非要往上追溯,咱们倒是又可以往上追溯到西周时期的几种冷门礼器。其中之一叫作“桁(héng)”,用于祭祀时放置祭品,其外形为多个案几形状的架子堆叠起来的样子。另外还有两种用来悬挂与放置乐器的架子,分别叫“簨(sǔn)”与“簴(jù)”。不过这些礼器在漫长历史长河中早已中断了传承,只存在于古籍文献之中。而后世的匠人们是否受此启发发明了博古架,

《列女仁智图》就不得而知了。