陆路篇:解放双脚

2022-02-13李智宇

李智宇

对早期的人类而言,陆路交通很可能是他们最重要的行动手段——毕竟,步行是绝大多数古代人(以及那些还没有完全荒废这一能力的现代人)最起码的行动方式。而在一个没有汽车、货车甚至自行车的时代,两条腿的重要性自然就更高了。

从远古“走”来

如果你穿越到的时代足够早的话,步行很可能会成为你在陆地上移动的唯一选择。对,没错,因为最早有轮子的车辆,大概是在公元前2000年~公元前1500年这一时段,从中亚地区经过河西走廊和北方蒙古草原地区传入中原的,而骑乘马匹的技术甚至在那之后才出现。因此,在传说中的三皇五帝时代乃至更晚的时期,你只能穿着用草茎或者兽皮制成的简陋鞋子,在榛莽丛生的荒原里前行。如果是在开发度较高的中原,好歹还能在村落之间找到一些踏出的小路,而在当时还丛林密布的江汉流域,走路是非常麻烦的——后来成为国号的“楚”字,最早就是用于形容人们在丛林中痛苦前进的样子。

时间线

远古-先秦

石器时代

没有车坐,没有马骑,靠双脚行

走于天地间。

商朝

驯化了牛、羊、驴等动物,用于

搬运货物。

商周时期

马车的出现,推动了道路的修建

和維护。

春秋战国

列国纷争使道路变得支离破碎,

国家政权需求新的道路系统。

LINK

早期的文明古国大多有搬运巨石兴建宫殿等建筑的记载,如古埃及的壁画中就发现有人力拉动滑橇运输石像的记录。

当然,虽然既没有车坐,也没有马骑,但在这一阶段,倒也不是没有办法在陆路交通中降低你的负担:在部分地区,人力拉拽的滑橇——这是一种用树干固定成“A”或者倒“Y”型的简单工具,一头固定在人或者牲畜身上,另一头则与地面接触——很可能被那些需要经常出远门,而且要携带行李的人所使用。相比于手挑肩扛,把东西固定在那上面拖曳,至少会省力不少。

如果你能搞到一头牛……

牛车是当时普通百姓最经济实惠的选择。

即便马匹在这一时段还很少见,但牛(包括南方的水牛和北方的家牛)却已经在古中国被早早地驯化了。商朝王室的祖先王亥就有“服牛”的记载,大概就是驯化了牛用于搬运货物。而商族也正是靠着“王亥服牛”带来的优势,得以扩大贸易规模,发家致富,最后成为一方诸侯,甚至让“商人”这个词一直流传至今。如果你能搞到一头牛的话,旅行显然会变得轻松不少。当然,前提是你能找到足够多的饲料,确保牛的健康并让它时刻保持体力。

除了牛之外,山羊和绵羊这两种在内亚地区最先驯化的牲畜,在原始部落公社时代也已经出现在了中国。不过,虽然某些闲得没事干的家伙(比如后来的晋武帝)会无聊到搞出“羊车”这样的猎奇玩意儿,但羊的体格和力量决定了它们在搬运货物时通常是“不堪重负”的。相较之下,驴的进入倒是不算太晚。这种家畜的体格太小,载重能力低,而且实在是不够温驯,作为骑乘对象而言算不上什么很好的选择,但是它至少在价格上相对较为亲民,而且也能用来拉拽车辆。当然,除了苏美尔人在五千年前所使用的原始战车之外,几乎不会有正规军用驴车作战,这让驴比马更容易被一般平民获取。

手头宽裕的话,考虑一下大象

如果你是个有钱或者有地位的人,那么,还有一种在现代社会已经极为罕见的驮畜是你可以选择的:大象。在商代和更早的时期,因为气候暖湿,以及古中国内陆地区的生态尚未遭受之后的极严重破坏,亚洲象的分布边界并不像现在这样可怜兮兮地贴在亚热带的边缘,而是深入了河南、山西一带,甚至在商代贵族墓中也能看到大象的骸骨。商人在驯服牛之后,也成功驯服了大象。这个时代的大象显然主要是用于军事的,“殷人服象,为虐于东夷”,指的就是大象被投入战争的场景。但是,根据现代经验来看,除了战争之外,大象也可以被作为“起重机”和“卡车”搬运重物,进行运输,或者索性被拿来作为地位与财富的炫耀手段。因此,不能排除它被用于非军事用途的可能。

不过,大象最大的问题在于——它的胃口太大了。一头大象在体力充分、照料得当的前提下,自然可以提供极大的助力,但这也意味着多达数百千克的饲料需求。即便远古时代的中原比现代更加草木葱茏,但指望让大象就地采食,还是颇为困难的。如果你是个富有的贵族,当然可以很好地伺候大象,但对寻常人而言,指望骑着大象长途跋涉还是不切实际的。

马车加入,要修修路

到了商代中后期,来自中亚/中东地区的马拉车辆传入了中原。由于是外部传入的新技术,在甫一进入中原之后,中国的马车就显现出了非常成熟的形态,拥有以蒸汽弯曲技术制成的、带有辐条的轮子,以及相对轻便但构造合理的车体。不过,这个时代的马车基本上都是战车,老百姓显然没多少乘坐的机会。而驴、牛牵引的货车虽说也很快基于马车技术演化而来,但无论是速度还是舒适性都非常……有限。而在寒冷的北方地区,雪橇这种交通工具在这一时段也已经逐渐发展成型,其中一些以人力牵引,另一些以驯化的狗或者驯鹿来牵引,但它们基本上是肃慎、扶余这些北方民族的“专利”,在中原自然是用不上的。

值得庆幸的是,虽然乘上马车的机会不多,但马车技术的引进还是给人们带来了一些好处:由于车辆需要在平坦的路面上才能有效机动,因此,在商周时代,统治者们开始有计划地组织大规模筑路运动,修建了一批从都城向周边地区辐射的道路,以确保能够随时对外投送其军事力量。在许多先秦时代的典籍中都特别提到了这一阶段的道路,也就是“周道①”。在《诗经》中便有“周道如砥,其直如矢”“周道挺挺”的记载,表明它们是适合车辆行动的笔直道路。《国语》则有“列树以表道”的记载,可见当时已经有了道路两侧最早的“行道树”。

①周道

周王朝在国都镐京和东都洛邑之间修建的宽广平坦的大道,也是先秦时代的官道。

LINK

周代对道路的管理与维护十分重视。周代的“途制”,即筑路规范,就规定了道路的宽度。“国中九经九纬:经途九轨,环途七轨,野途五轨。”都城的主要街道就有16.5米余幅寬,环城大道也有13米左右,野外的干线幅宽达9米以上。另外“雨毕而道除”等条令,要求每次大雨之后必须清理和修整路面。每隔十里要修一座庐舍,准备好饮水与干草,以便过往人员休整喂马。

战争与交通

虽然当时的道路的主要用途并不是方便民间交通,而是为了确保周天子能够将“天子六军”的核心力量——大量战车——及时投送到全国,也就是所谓“戎车孔博,徒御无败”,不过,在大多数时候,平民们显然也可以使用这些道路更加方便地旅行。因此,在公元前10世纪左右,如果你的旅行目的地恰好是都城附近的某个地区,沿着这些大道前行显然是个比较方便的选择。不过,等到车战这一战争模式开始衰微,周天子的权威也逐渐瓦解后,养护得很好的“周道”也就在春秋战国的列国纷争之中衰落了。

到了东周时代,列国的纷争进一步增加了远距离旅行的难度:为了防范可能的入侵,各国都借助“山川之险”修建了大量关隘要塞,扼守道路,一般人要通过这些地方,多少会遇到一些麻烦——尤其是在发生武装冲突的时候。而到了后来,国力稍强的国家甚至开始在边界线上相互筑起一道道长城,将本就支离破碎的交通变得更加糟糕了。唯一对旅行者还算友好的地方,大概就是天子脚下的洛阳一带了。由于是法理上的首都,这一区域相对安全,而且地理区位优势确保了发达的商业和四通八达的道路,除此之外,在那些较为重视商业往来的诸侯国内部(比如齐国),旅行也会相对方便一些。而当时相对更加落后的国家(比如秦国)对于出远门的人可就相当不友好了。

你动身去往地图上圈起来的地方,每在一个地方落脚,你便会打听“怪人”的消息。这一路你慢慢熟悉了古代的谋生方式,也有了些银钱,买下了一头驴骑着赶路。

终于在一条山路上,你远远看到了一个穿着冲锋衣的人,衣服颜色鲜艳,远远就望得到。仔细看,他不只穿着冲锋衣,浑身上下的打扮都仿佛一个野外探险家,甚至还背着一个巨大的背包,带着登山杖。难怪这一路都被人当作从奇怪国家来的“怪人”。

你骑着驴冲向他,这让他也注意到了你,拔腿就跑。眼看你们之间的距离正在缩小,忽然前方山体发生了滑坡。几块巨石落了下来,正落在你和他之间的山路上。

滑坡很快停下了,没了危险。但你前方的路被石头挡住了,“怪人”在被堵住路的另一头,已经跑得越来越远了。

现在怪人已经知道有人在追自己了,如果错过这次机会,以后想找到他的行踪,只怕会非常困难。

(使用结果请移步公众号,回复角色或道具名称获得)

时间线

秦汉-隋唐

秦代

秦统一全国后,修建了以咸阳为中心的驰道,并对交通进行规范管理。

汉代

出现了用于传达政令文书的邮站,汉武帝时期正式开通了与外国交流的陆上通道——丝绸之路。

隋唐

各州郡、县之间修筑起大道,层层连接,形成稠密的交通网络。车的形制越发丰富。唐朝颁布的《仪制令》,是我国最早指导道路交通和礼仪的文书。

建于公元前212年,全长超过700公里的夯土路秦直道,是一条军事通道。

随着春秋战国时代的兼并战争,以及大河流域农业在东亚的发展,在前三世纪,古中国终于逐步转化成了专制主义中央集权政体。在这种政治体制下,中央政权需要直接控制下辖的郡县,并且在不同地区之间调度物资和军事力量,因此,对道路的需求自然也远远超出了前代。

道路系统,为政权服务

在秦代迅速覆灭之前,它就已经初步建立起了一整套道路系统,并在之后被不断完善。这些道路通常集中于干旱的内陆,尤其是北方,目的性非常明显。比如直道,“道九原,直抵云阳”,另一重要交通线北边道则是一条沿着长城铺开的交通道路,用于军事调动和后勤运输。这一阶段的道路大多是夯土路,有着厚实(出土遗迹表明,它们大多有一米以上厚度)的路基和平缓的路坡,宽度最大可达数十米。但是,由于南方地区河网纵横、内河运输发达的特点,在纯粹以运输为目的时,陆路交通的效率总是远不及内河交通,因此,在后者的“挤出效应”下,通过陆路进行的运输通常集中于缺乏河道、也无法进行海运的北部和中原区域。

与欧洲不同,古中国的城市道路基本上也是夯土路,很少使用石材铺筑。即便到了清代末年,京师的道路仍旧“尘埃漫天”,而且往往“灰土杂以人马骆驼之粪”,相当影响卫生,也并不好走。直到进入20世纪之后,城市里才逐渐铺上了柏油和混凝土马路。

邮传驿站系统,安全有保障

与更加发达的道路系统对应的,是在这一时期发展起来的邮传驿站系统——当然,严格来说,此时的驿站只被称为“驿”,还没有“站”字,因为后者来自蒙古语“站赤”的音译,要到元代才因为蒙古人的统治而成为一个汉语词汇。与现代主要服务于一般民众的邮政体系不同,古代的驿站主要用途是维持中央集权帝国的运行:位于首都的朝廷要想有效地控制地方,(相对)快速的信息传递是必不可少的。因此,驿站的主要“服务对象”是投递政府公文的驿卒和使者,同时兼任官方旅馆,为那些拥有官方身份的公职人员提供住宿饮食服务。对于一般旅行者而言,要指望驿站实在不太可能,毕竟由于规模不大,即便只接待官方身份人员,驿站也经常“客满”。

不过,基于经济学基本原理,任何需求都会催生市场。随着货币经济的发展,以及经济规模的增长导致的商业进步,位于交通要冲的各种私营旅店、客栈也变得越来越多。虽然因为汉末、三国、十六国、南北朝和隋唐易代等时期的反复大规模冲突,这些旅店、连同它们所依附的道路,都经常遭到严重破坏,但每當社会重新安定下来并恢复生产后,这些设施又会“自然而然”地重新出现。许多客店同时也兼做酒店、餐馆或者百货商店,因此,旅行者可以在这些地方购买到各种需要的东西,而至少在较大的城镇之内,住店的安全仍然是有保障的。

LINK

鸡鸣山驿是我国现存最大、功能最齐全的古驿站,位于河北省张家口市怀来县鸡鸣山下。鸡鸣山驿始建于元代,到明清屡有修葺。驿站分驿、站、铺三部分。驿站是官府接待宾客和安排官府物资的运输组织。站是传递重要文书和军事情报的组织,为军事系统所专用。铺由地方厅、州、县政府领导,负责公文、信函的传递。

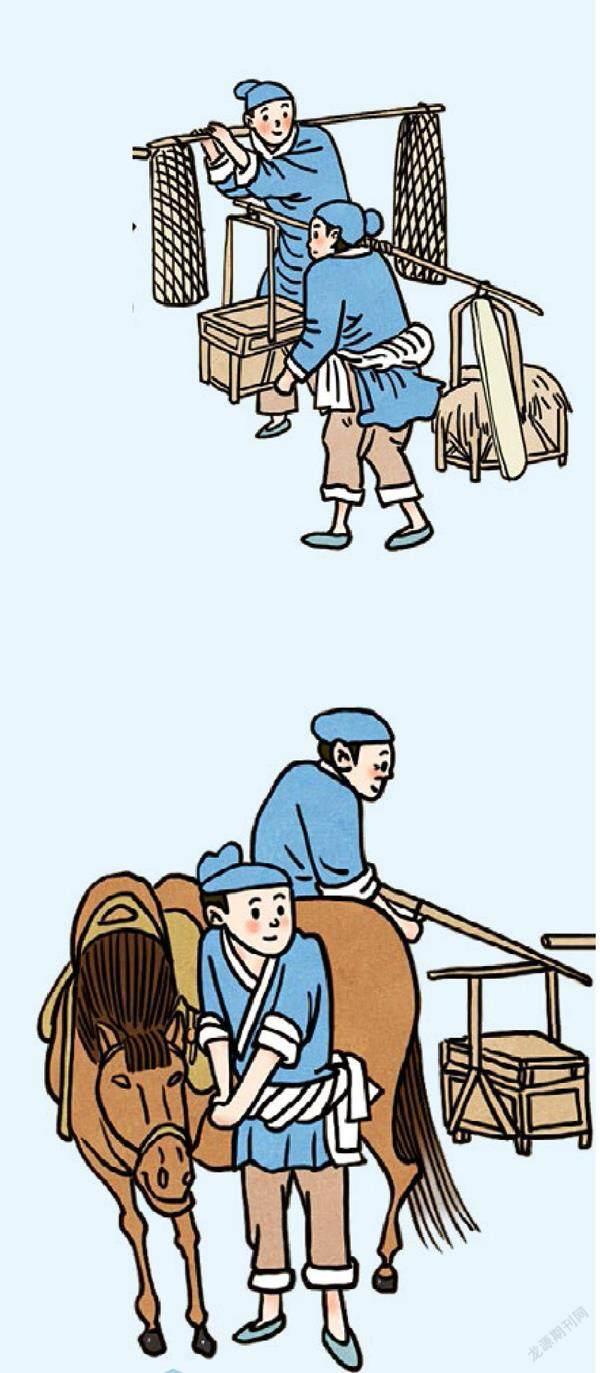

好马配好鞍,马术普及

在这一时段,人们的陆路旅行方式基本上没有太大变化,仍然以步行、骑乘牲畜或者乘坐畜力车为主。不过,一些关键发明仍然让出行变得更加便利了,其中之一就是骑马技术的普及。在最开始,马匹主要被用于载货或者驾车,骑乘的情况相对较少,不过,在缺乏成熟马鞍。没有马镫的时代,以斯基泰人为代表的草原民族就开始学会用双腿控马进行骑乘。而在公元前5-公元前4世纪,早期的骑马技术在草原上逐渐扩散,并进入古中国。到赵武灵王“胡服骑射”之前,现代内蒙古、辽西、陕西一带,骑马已经很普遍了。

这些发明当中,马镫的发明让骑马者不需要长时间用腿部费力地控马,能够更方便地持续骑乘。负责递送政府公文的驿卒们之所以能长时间进行高强度的“接力赛”,在一定程度上也是托了它的福。不过,就算能够弄到马匹,如果你打算长途旅行或者有比较多的行李需要搬运的话,那最好还是悠着点。在近代前,虽然偶尔能从中亚获得“汗血宝马”②这样的优良马种,但古中国的大多数马匹仍然是较矮小的蒙古马,载重能力相对于大型挽马非常有限,负重过度或者长时间骑乘,很容易超出其负担极限。当然,要是有一到两匹马用于换乘,问题倒是不大——但考虑到马匹昂贵的售价,这对财力显然是不小的挑战。

②“汗血宝马”

学名是阿哈尔捷金马,世界上最古老的马种之一。体型优美,四肢修长,皮薄毛细,速度快且耐力强。

新成员“骆驼”上线

虽然随着气候变迁,曾经被作为重型运载工具的大象,此时已经基本退出了中原,但另一种大型驮畜却适时地取代了它们留下的空缺。在古代东亚,野生单峰驼种群也活跃于北方干旱的戈壁荒漠地带,并逐渐被北方游牧民族所驯化。在隋唐时代,驯化的骆驼在西北和北方已经相当普遍,被用于骑乘和搬运物资。在唐代的彩塑、壁画中普遍都出现了这种动物的形象。比起马和驴,骆驼的载重量大、对恶劣环境耐受力强,而且驯化程度也相对更高。对于那些打算在干旱的荒漠戈壁中长途跋涉的勇者而言,有几头骆驼无疑是非常必要的。

不过,就像马一样,使用骆驼也有一个问题:价格。虽说这些“沙漠之舟”在极端情况下可以忍受长时间的缺水与饥饿,但它们毕竟不是永动机,巨大的身板决定了它们的高能耗,而要让一头骆驼高效率地工作,大量高营养饲料以及盐都是很必要的。除此之外,骆驼本身的售价——即便在作为原产地的北方——也不比良马便宜,对囊中羞涩的人而言,参加一支现成的驼队搭“顺风车”显然是更为经济的方法。

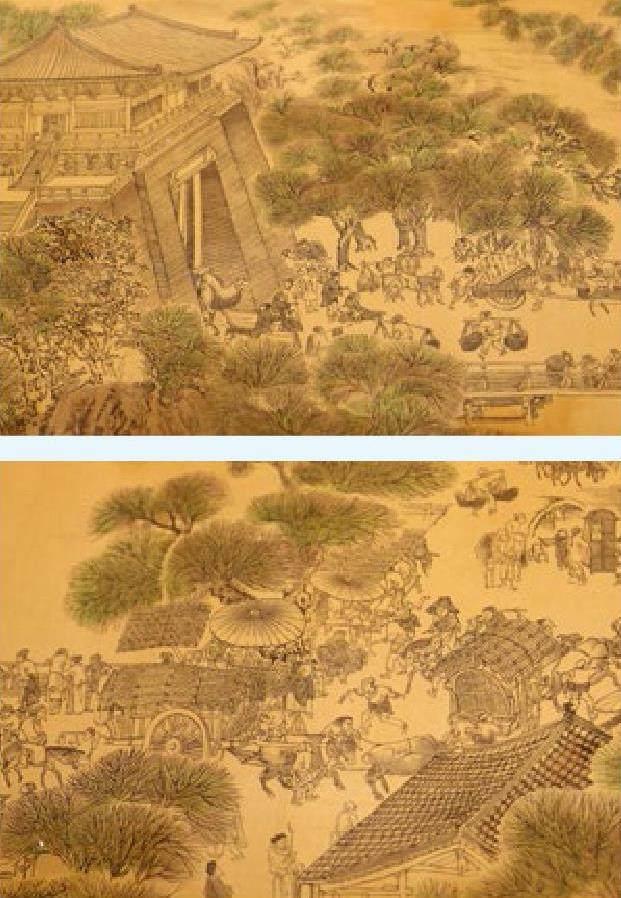

《清明上河图》中的骆驼、独轮车和双轮车。

车辆发展花样多

车辆的制造也有了一定程度的进步。由于在战国和秦汉时期,风靡一时的战车逐渐被骑兵淘汰,造车技术的发展也失去了最重要的“动力源”,而带有转向装置的四轮车技术还没有传入中国。因此,马车的发展主要表现在产生了更多复杂的花样、形制和装饰品上,这些雕饰繁复、造价不菲的大型车辆大多是用来展示权力与财力,典型例子是用黄金装饰供天子出行的“金根车”,沉重稳当的“安车”“油壁车③”等。至于普通百姓乘坐的车辆,虽然简陋但皮实坚固,载重量大,载人载货都相对方便。

人力车在古中国也被广泛运用,它们大多是“木牛流马”这类独轮或者双轮车,其中一些会加上木制的“脚”来增加稳定性,有些甚至会装上风帆,巧妙地节省推车者的体力。但是,在黄包车这个近代玩意儿传入之前,人力推车通常是不被用于载人的。虽然乘坐者也可以屈尊作为“货物”乘坐上去,但不消说,这么做往往比乘坐牛车和驴车更不舒服。

③油壁车

古人乘坐的一种车子。车壁用油涂饰。

在宋代之后,古代中国社会由开放逐渐转向内敛,自然经济下的技术发展也开始碰到了“瓶颈”。由于人口持续增长(在北宋超过一亿,在明清时期达到四亿),社会各行各业出现了典型的“内卷化”趋势,其表现之一,就是人力雇佣成本的持续下跌。这对古代交通的发展也起到了较大的影响。

时间线

宋元明清

宋代

轿子成为主要交通工具,修建通往汴京的“官道”,馆舍与邮驿合并,形成“馆驿”。

元代

在行省之下的省与府、府与县之间建筑大道,形成三级交通网,是陆路交通的繁荣时期。

明清时期

对道路进行修缮与整治,交通习俗与制度逐渐固定。《一统路程图记》《水陆路程》等出行攻略出现,这些书籍标注有行程路线、途经名胜、投宿建议、食宿行费用等内容。

LINK

轿子原型产生于夏朝初期,《明史·舆服志》中有“轿者,肩行之车”,所以,轿又称“肩舆”“平肩舆”等,是我国古代靠人抬着行走的交通工具。汉代的轿子是能走山路的车。

乘轿之风

由于人力成本的低廉,在唐、宋时期一度出现的各种省力机械,到明清时期已经不再常见,对车辆等设备的改造也趋于停滞。相反,另一种交通工具——轿子开始迅速普及。最早期的轿子来自步辇和肩舆,是一种由人抬着的简易椅子,有着很长的历史。但在汉唐时代,它仅仅被作为登山等情况下的简易代步工具,并不算常见。当时的有钱人更乐意乘坐马车、牛车,或者自行骑乘马和驴,甚至到了北宋,王安石等人仍然将坐轿子视为一种不太道德的行为,因为在他们看来,这等于是将人类视为与牲畜等同的东西了。

不过,随着人力成本越来越低,人们的价值观也悄然起了改变。轿子在明代中后期得到了普遍接受,成为有钱人家的常见代步手段。

《清明上河图》中的轿子,轿身改制成全封闭的轿厢,轿杆固定于轿厢中部。

财富与地位的象征

原本那种类似滑竿的“敞篷”原始轿子,也很快被封闭的、带有轿笼的轎子所取代。就像马车曾经经历过的演变一样,轿子也开始变得越来越庞大,装饰越来越精巧。而在当时的社会中,地位越高的人,能够乘坐的轿子就越豪华,拥有越多的轿夫。很快,作为与等级制对应的象征,附加在轿子上的各种与身份和等级制相关的规定也开始变得越来越繁琐严密。清代初期,三品以上京官使用四人轿,出京可以坐八人抬的轿,外省督抚使用八人轿,普通官员坐四人轿。于是“八抬大轿”成为高级官员的出行标志。民间一般为二人抬轿,只有娶亲用的花轿允许八人抬轿。轿帷用料也有一定规格,亲王坐的轿子是银顶黄盖红帏,三品以上大官可用银顶、皂色盖帏,四品以下只准乘锡顶,至于一般的地主豪绅只能用黑油齐头、平顶皂幔的。

当然,由于人力抬轿的行动速度缓慢,轿子对大多数旅行者而言,并不适合进行远距离陆地旅行。但除此之外,宋元明清时代的陆地交通并没有比过去变得更加便利,甚至因为道路的失修(这和北方地区的环境退化导致的经济衰退有关),变得比过去还要麻烦了。

LINK

明朝的路引就相当于离乡的证明或通行证,上面写着旅行者的姓名籍贯、面貌特征、出门原因。

减少流动,限制交通发展

相较于糟糕的道路,在这个时代,百姓要出行还需要面对一个更大的麻烦:官方的阻力。在元代“宽松”的统治结束后,明朝建立了一套基于军事管理系统的身份社会体制,在这种制度下,“理想”的社会状态是将社会成员尽可能地束缚在原本的居住地上,尽可能减少任何社会流动,并确保职业——无论是农民、工匠还是士兵——都是世袭的,因此,明代的迁徙甚至社会流动都变得相当困难。离开居住地百里之外的人,都需要携带被称为“路引”的凭证,否则一旦被查获,就会被视为非法流动。虽然这些制度在后期逐渐随着国家机器的腐化失灵而陷入瘫痪,但造成的危害是确确实实的:交通限制导致的商贸和旅行衰退进一步减少了各种相关需求,诱发了道路修筑的进一步萎缩和道路养护的衰退,并抑制了交通技术的发展。一方面,巨大的轿子和步辇发展得越来越繁复和豪华,另一方面,普通人在出行时的手段并没有什么像样的进步,反而还出现了一定程度的倒退。比如18世纪,欧洲人试图将带有弹簧减震系统,已经发展得较为完善的四轮马车引入中国,却没有得到任何积极回应,原因除了“人比马便宜”之外,也和糟糕的路况不适合较为复杂的四轮车有关。

历史的发展从来都不是一帆风顺的,无论是技术、生产力还是社会上层建筑都是如此。在接近近代的几个世纪中,如果你想在中国境内进行陆地旅行,其舒适度和方便程度反而很可能会在一定程度上低于中古时代。而现代的交通之便利,古人也是难以想象的。