上颌中切牙不同预备形式单端IPSe.max CAD粘接桥的粘接性能研究

2022-02-12李美康陈志宇安奕霖马晓平韩碧潭王学谦

李美康 陈志宇 安奕霖 马晓平 韩碧潭 王学谦

粘接桥修复自20世纪70年代首次应用于临床,与传统固定义齿修复相比,对于单颗前牙缺失,粘接桥修复是一种更加微创的修复选择,并且随着树脂粘接技术和全瓷材料的发展,全瓷树脂粘结桥的修复成功率进一步提升[1,2],临床应用日益增加。目前全瓷粘接桥材料主要采用氧化锆陶瓷和玻璃陶瓷,氧化锆陶瓷抗折强度最高[3],而玻璃陶瓷的美观性能和粘接性能优于氧化锆陶瓷,在前牙修复中应用较多[4]。全瓷材料的加工方式包括传统铸造方法和CAD/CAM(computer aided design and computer aided manufacturing)系统,CAD/CAM系统可显著提高工作效率,制作的全瓷修复体微裂纹更少、结构更加可靠[5],且修复体与牙体间更加密合[6]。

粘接面积、固位体设计、修复体材料、粘接材料等因素均会影响粘接桥的最终修复效果[7],其中粘接面积是重要因素之一。一般认为粘接面积越大,粘接强度越高,可获得更佳的修复效果,但上颌中切牙常因前伸运动导致切端釉质磨耗,或因轻度扭转导致局部区域咬合过紧,无充足的牙体预备空间,釉质粘接面积减少。体外实验研究[8]发现,牙体粘接面积较小、只有邻面翼板的前牙单端粘接桥反而表现出更高的剪切强度,但前牙单端粘接桥舌侧固位翼板的设计形式不同对粘接桥粘接性能有何影响还缺乏体外实验研究。本实验拟采用可切削的玻璃陶瓷IPS e.max CAD瓷,设计制作不同形式固位翼板的前牙单端粘接桥进行破坏载荷实验,以期为临床上前牙缺失的单端全瓷粘接桥修复方案选择提供实验指导。

材料与方法

1.主要材料及设备

日进标准牙颌模型(Nissin,中国);3Shape TRIOS3口内扫描仪(3Shape,丹麦);3Shape Dental System(3Shape,丹麦);椅旁数字化研磨仪(vhf,德国);IPS e.max CAD瓷块(Ivoclarvivadent,列支敦士登);Programat P300烧结炉(Ivoclarvivadent,列支敦士登),37%磷酸酸蚀剂(Heraeus,德国);5%HF(Heraeus,德国);硅烷偶联剂(Ivoclarvivadent,列支敦士登);粘接剂(3M,美国);透明树脂粘固剂(3M,美国);自凝树脂(Heraeus,德国);万能力学试验机(Instron,美国)。

2.实验方法

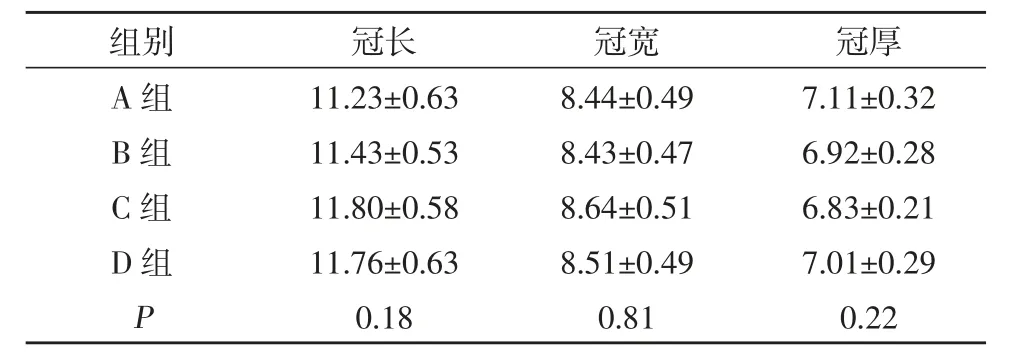

(1)离体上颌中切牙收集、分组、测量:收集成人离体上颌中切牙32颗(河北医科大学口腔医院伦理委员会审查批准[2019021]),患者年龄范围为37~65岁,均签署知情同意书。纳入标准:牙体完整,无龋坏,釉质完整,无隐裂纹,拔除前牙髓活力正常,牙冠大小、形态相似。刮除牙面及根面残留牙周膜组织和牙石,将中切牙随机分为A、B、C、D四组,分别测量各组离体牙的牙冠长(切缘到颈缘根方最低点之间距离)、冠宽度(牙冠近远中最突点之间距离)、冠厚度(牙冠唇舌面最突点之间距离),SPSS软件进行统计学分析,如表1所示,各组冠长、冠宽及冠厚差异无统计学意义(P>0.05)。将离体中切牙储存于5%麝香草酚溶液中,一个月内使用。

表1 各组中切牙测量值(χ±s,mm)

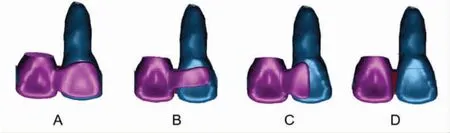

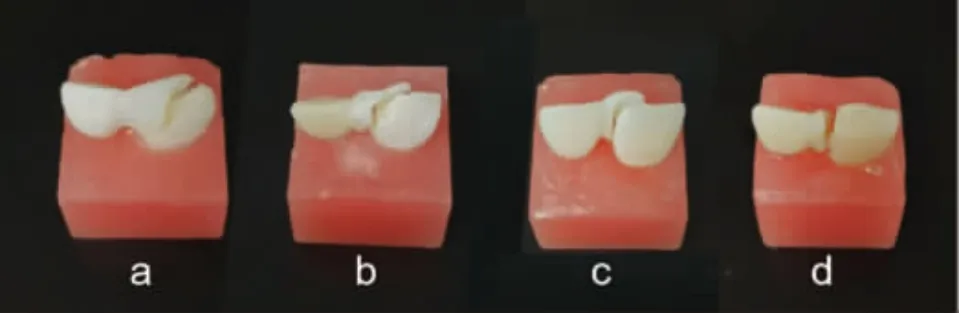

(2)离体牙预备:四组中切牙由同一位有经验的医师使用高速金刚砂车针进行牙体预备,如图1所示,A组:舌侧翼板完全覆盖中切牙舌侧,龈方边缘位于舌侧釉牙骨质界上2 mm,切端边缘距离切缘0.5 mm,邻面牙体预备边缘距缺隙侧唇侧边缘嵴0.5 mm;B组:舌侧翼板占据中切牙舌面中1/2,邻面预备同A组;C组:舌侧翼板远中边缘位于中切牙近远中向1/2,其余预备同A组;D组:无舌侧翼板,仅11邻面翼板,邻面预备同A组。预备深度0.8 mm,浅凹型边缘。

图1 中切牙单端粘接桥设计示意图

(3)修复体制作:拆卸日进标准牙颌模型11、21牙,将离体中切牙固定至模型11或21处,硅橡胶填塞21或11牙槽窝并塑形,建立上颌中切牙缺失模型。3Shape TRIOS3口内扫描仪扫描牙颌模型,模型数据导入3Shape Dental System软件进行单端粘接桥设计,舌侧翼板厚度均匀,设计为0.8 mm,将修复体数据发送至vhf椅旁数字化研磨仪,切削IPS e.max CAD瓷块,烧结,试戴,抛光。

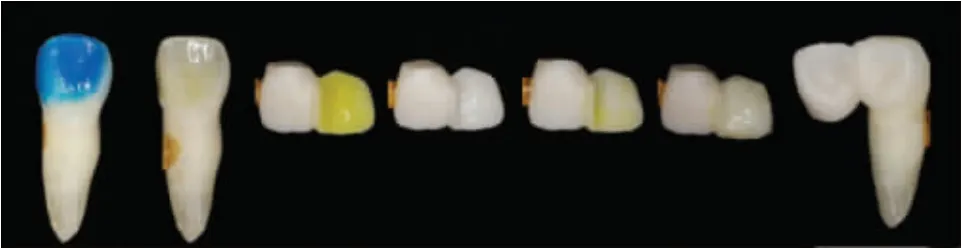

(4)修复体粘接:清洁离体中切牙待粘接面,35%磷酸凝胶酸蚀40 s,冲洗干燥,涂布双层3M粘接剂,吹匀,修复体粘接面使用5%HF酸蚀20 s,冲洗干燥,涂布硅烷偶联剂,静置1 min,轻吹,涂布单层3M粘接剂,吹匀,涂布透明树脂粘固剂,指压就位,光固化60 s,去除多余粘接剂,抛光(图2)。所有操作均由同一名有经验医师完成。

图2 修复体粘接

(5)试件包埋:医用胶带均匀包裹离体中切牙根尖至釉牙骨质界下2 mm,厚度约0.2 mm,模拟牙周膜,准备2 cm×2 cm×2 cm硅胶模具,调拌自凝树脂于釉牙骨质界下2 mm包埋离体牙,自凝树脂与桥体龈端无接触,试件长轴与底面垂直(图3),浸泡于蒸馏水中备用。

图3 自凝树脂包埋试件

(6)破坏载荷实验:将A-D组试件置于万能力学试验机上进行破坏载荷实验。加载头加载于桥体舌侧切中1/3交界处,斜向45°加载,以模拟中切牙在正中咬合关系时的受力。如图4,加载速度为1 mm/min,直至出现修复体折裂、脱粘接、基牙折裂任意一种情况,记录各组试件破坏载荷力值并观察试件破坏类型。

图4 万能力学试验机加载试件

3.统计学分析

使用SPSS软件对各组破坏载荷力值进行单因素方差分析,采用LSD-t检验,检验水准α=0.05。

结 果

1.4组试件破坏载荷力值(表2)

表2 各组破坏载荷值(±s,N)

表2 各组破坏载荷值(±s,N)

组别 破坏载荷 95%置信区间上限 下限A组B组C组D组199.01±16.46 82.24±9.46 84.67±11.71 61.20±8.41 212.77 90.15 94.46 68.23 185.25 74.33 74.88 54.18

A组破坏载荷力值最大,且差异与其他三组力值有统计学意义(P<0.01);D组破坏载荷力值显著小于A、B、C三组(P<0.01);B组和C组间无显著性差异(P=0.69>0.05)。

2.试件破坏类型

A组试件全部表现为翼板脱粘接伴基牙近中切角折断,B组试件有3例翼板脱粘接伴有基牙近中少量釉质折断,B组其余5例试件和C、D组试件全部表现为翼板脱粘接(图5)。

图5 试件破坏类型

讨 论

单颗前牙缺失选择全瓷粘接桥修复可以兼顾良好的美观性、生物相容性及微创性。Anweigi[9]对51例粘接桥进行了7年的随访观察,成功率为86%。Thoma[10]汇总分析了642例粘接桥应用5年的效果,结果显示上颌与下颌粘接桥的5年存留率分别为95.0%和87.3%,上颌粘接桥存留率更高且与下颌粘接桥相比具有更低的脱粘接率。在粘接桥的固位翼板设计上,有单侧或双侧设计形式,Kern[11]对比观察16例双端粘接桥和21例单端粘结桥的5年生存率,分别为73.9%和92.3%,单端粘结桥成功率高于双端粘结桥。Tezulas[12]综合回顾29篇研究,结论同样是单端粘接桥较双端粘接桥成功率更高。分析原因是与双端粘接桥相比,单端粘接桥可有效避免因两侧基牙动度不一致而产生不良扭力和剪切力[13],因此粘接桥设计单侧翼板可获得更高的成功率,但其对翼板的设计形式对于固位效果的影响并未深入研究。

本实验针对单颗上颌中切牙缺失设计单端全瓷粘接桥修复,并改变单侧固位翼板的设计形式,观察翼板形式变化对修复体系抗折及粘接性能的影响。四组中舌侧全覆盖翼板粘接桥破坏载荷力值最大,B组和C组舌侧翼板粘接面积均减少约1/2,粘接桥破坏载荷力值较A组明显降低,但B、C组间破坏载荷力值无统计学差异,说明粘接桥固位力与翼板粘接面积具有相关性,随着粘接面积的减小,粘接桥固位力降低。其中舌侧全覆盖翼板粘接桥破坏载荷力值显著大于正常成人前牙最大牙合力[14],能够满足临床应用需求。其余三组破坏载荷力值低于前牙最大牙合力,破坏形式主要是脱粘接,分析原因是粘接桥无机械固位形,全部依靠粘接力实现固位[15],B、C、D三组粘接桥粘接面积与A组相比明显减小,因此具有较高的脱落风险,其中D组粘接面积最小,且无舌侧翼板分散剪切应力,所以破坏载荷力值最小。因此在临床应用中,建议修复体粘接面增加喷砂等处理措施[16],进一步提高翼板与牙体组织的粘接强度。此外,本实验设计加载于桥体舌面,临床实际应用中建议减轻桥体咬合负担,调整至轻接触甚至无接触,避免成为前伸或侧方咬合的引导牙。

对于修复体的破坏类型,Miettinen等[17]进行了49例粘接桥临床研究的回顾,结果显示修复体失败的主要原因包括连接体断裂和脱粘接。考虑到有效粘接强度与美学效果,本实验中选用可切削玻璃陶瓷进行粘接桥修复,结果显示各组试件均未出现单一的修复体断裂,说明IPS e.max CAD瓷抗折强度可以满足前牙粘接桥修复要求。本研究中观察到各组试件均有翼板的脱粘接,且随着粘接面积减小,牙折所占比例降低,粘接力对抗折强度的影响增强,脱粘接率增高,与临床随访研究结果相符。A组8例试件全部出现基牙近中切角折断,断面至牙本质层,分析原因可能是较薄的切端牙体经过预备后强度进一步降低[18],桥体受力时基牙近缺隙侧应力大于远缺隙侧[19],最终造成基牙近中切角牙体的折裂。而C组试件只有翼板脱粘接,基牙牙体无损伤,可能因为翼板近远中力臂较短,修复体受力时易以连接体为中心发生旋转,发生舌侧翼板脱粘接,具有相似大小粘接面积的B组试件因为翼板力臂较长,有3例伴有基牙折断,但较A组轻微,仅少量釉质折断。D组因粘接面积最小,桥体受力时粘接层受到较大的剪切力,全部表现为翼板脱粘接,但因D组无需磨除舌侧牙体,邻面可以选择微预备甚至不预备,在临床可作为一种暂时修复方案。本研究中各组试件破坏类型多为有利型破坏,B组5例及C、D组全部试件修复失败后基牙未明显破坏,可进行再次粘接修复。

本实验中舌侧全覆盖单端粘结桥在修复后即刻表现出最佳的粘接性能。对于咬合力较小的患者进行修复时,也可考虑采取更加微创的固位翼板设计形式,适当减小舌侧粘接面积。粘接桥修复后处于复杂的口腔环境中,在机械力及冷热循环作用下易发生陶瓷和树脂材料的疲劳老化[20],所以前牙单端全瓷粘结桥的远期效果有待于进一步实验研究,减小舌侧粘接面积后在临床实际应用中的长期效果还需要临床病例观察证明。