“宁诎青莲而奉少陵”

——论梅鼎祚《唐二家诗钞》对李、杜的认识

2022-02-11吴怀东潘雪婷

吴怀东,潘雪婷

李白在诗史上的崇高地位在其生前就已确立,而杜甫的诗史地位从中唐才开始提升,到了宋代基本形成共识,但对李、杜为人、为诗的特点及其异同却存在不同认知,韩愈虽然说“李杜文章在,光焰万丈长”(《调张籍》),但没有回答这一问题,因此,从中唐开始,李、杜异同乃至优劣就成为诗学史上重大问题。与宋代“千家注杜”之出版盛况不同,李、杜诗歌合刻在明代成集蔚然成风,此时除却秉持李、杜并尊观点的诗集外,亦有意在通过合选合注李、杜诗集来辨析比较二者创作之异同——各存所长。明代出现大量李、杜诗合选本,既反映了李、杜在明代唐诗接受史上处于关注乃至争议焦点的时代特点,也反映出不同选家独特的诗学观念和审美趣味。在明代李、杜合选的诗集中,宣城人梅鼎祚选评的《唐二家诗钞》具有重要地位:它是明代第一部以“唐二家”命名的李杜诗合选本[1]。周采泉先生较早注意到《唐二家诗钞》的版本问题①,认为《唐二家诗钞评林》为梅鼎祚所撰,或与《唐二家诗钞》同源异流[2]。当代学者陈晨深入讨论了《唐二家诗钞》的刊刻流传,确认“现存的《唐二家诗钞》显然是呈现梅禹金(按,梅鼎祚字禹金)李杜批评思想的最后定本”,并且讨论了《唐二家诗钞》诗学批评观念[3]。梅鼎祚一生以读书、藏书、著书为乐,他的创作成就并不高,但这部诗选在当时的广泛传播,显示出他观点的独特性以及对当时文学好尚的准确把握。《唐二家诗钞》除选诗之外,还有不少评论,多为直感式品评及象喻式品评②,或从鉴赏的角度揭其美,或从思想的层面掘其深,或从技术层面探其巧;这些评论或自出机杼,或援引他人之评,主要是宋代学者刘辰翁和同代学者王世贞、李攀龙等人的评论。作为一部面向大众阅读的诗选,并不刻意追求“一家之言”的立论效应,但是也体现了选编者梅鼎祚的诗学倾向。梅鼎祚在《唐二家钞小叙》中说:“盖凡余所为钞,其意务裁于法,故宁诎青莲而奉少陵。……要以大节不谬于是非,服习者之有端而已。”可见,他秉持“其意务裁于法”的编撰原则,从创作师法、借鉴的动机出发,提出了“宁诎青莲而奉少陵”的观点,即就师法的普适性与难易度而言,他宁愿委屈李白而尊奉杜甫。这正是《唐二家诗钞》的主要思想倾向。本文则立足于已有研究成果,进一步讨论《唐二家诗钞》对李、杜的不同认知及其具体诗学内涵。

一、从选诗数量看梅鼎祚对李、杜诗歌成就之判断

有明一代,随着复古派诗歌运动的兴起,辨体成为明代诗学批评的核心内容,是主流格调论诗学的第一要务[4]。梅氏的选本即为辨体之作。

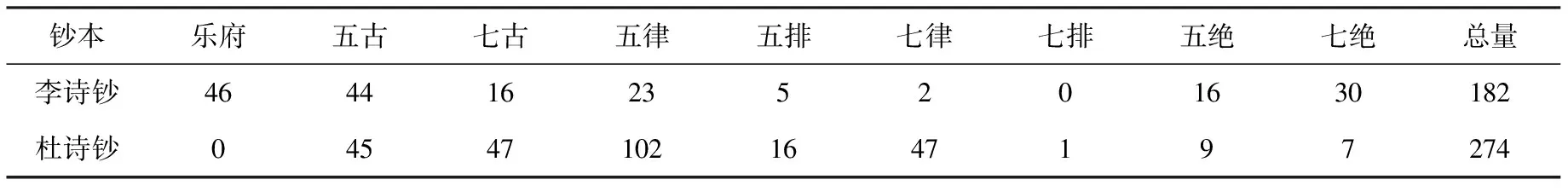

《唐二家诗钞》总计选诗456首。梅氏选择分体的编纂体例,将李、杜不同体裁的诗歌分卷选释。他对李、杜的不同认知首先从辨体选诗的数量上进行呈现。如表1所示:

表1 《唐二家诗钞》中李、杜不同体裁的选诗数量

梅鼎祚对杜甫的乐府诗并没有单独编纂成卷。从李、杜传世的全部创作数量看,李白有五古512首,杜甫有五古263首,李白五古的数量是杜甫五古数量的一倍左右。从他们诗歌总数的比例看,李白五古占其诗总量的51.3%,而杜甫五古只占其诗总量的18.1%[5]。就七古而言,梅氏所选李白七古占选本总数的3.51%;杜甫的七古现存140首左右,梅氏选入47首,占选本总数的10.31%。杜甫创作的诗歌总数为1450余首,五律有600余首,七律为160首左右,五、七言律诗约占半数以上[6]。胡应麟推重杜甫的祖父杜审言:“唐初无七言律,五言亦未超然。二体之妙,杜审言实为首倡。”[7]受家学影响,杜甫在律诗创作上的成就极高。如果说梅鼎祚对杜甫五绝的态度仅是低估,那么他对杜甫七绝的态度则是轻视甚至无视。从选诗数量看,杜甫五绝31首,梅氏选录9首,杜甫七绝107首,梅氏仅选7首。李白的五、七言绝句共110首左右,梅氏收录46首。

通过统计,大致勾勒梅氏对李、杜辨体比较的态度:1.他推重杜甫的七言古诗。2.律诗、七言古诗和绝句,是梅氏对李、杜比较之重点所在。3.梅氏轻视杜甫七绝,在绝句一体上存在严重的扬李抑杜的倾向。虽然选诗数量并不一定代表选家对李、杜诗歌的整体看法,但一定程度上反映梅鼎祚的诗学倾向。当然,要准确了解梅氏的认识,则还需要结合考察《唐二家诗钞》中的具体评论。

二、梅鼎祚对李、杜古体诗之评论

古体诗是李、杜创作的一大类别,梅鼎祚对李、杜古体诗都颇为推崇。

(一)乐府

王世贞元美云:“太白古乐府窈冥惝怳、纵横变幻,极才人之至。然自是太白乐府,斯其论操本者哉!第所为窈冥惝怳、纵横变幻,非前无古,实后无。今绝句、歌行而外,要当以乐府胜耳。”(《李诗钞》卷一)

少陵五言古诗苦心独造,颇涉矜持,其佳者朴茂笃至,风雅未亡,创为乐府,词致隐恻,亦自动人矣。王元美有言:“青莲拟古乐府以己意己才发之,尚沿六朝旧习,不如少陵以时事创新题也。少陵自是卓识,惜不尽得本来面目耳。”(《杜诗钞》卷一)

梅鼎祚对李白乐府诗的看法大多承袭王世贞,他认为李白拟古乐府沿袭六朝习俗,但也承认李白古乐府诗存在创新之处,对李白的名作《将进酒》,梅鼎祚曰:“汉短箫铙歌二十二曲之一,白此篇与古词异”。

梅氏选评了李白的24首乐府诗,表达了对李白诗的推崇,有时也涉及李白诗内涵的理解,如评论李白《前有樽酒行》:“英雄之气亦自难平。余未壮年诵辄心折”,评论《清平调词三首》(其二):“巫山妖梦昭阳祸水,微文隐讽风人之旨”。梅鼎祚赞美李白乐府诗“承楚人之风而使人一唱三叹有遗音”,从整体认识看,这个评价对李白诗歌艺术风貌把握相对精准。

《唐二家诗钞》没有单列杜甫乐府诗,而是将杜甫乐府诗分列在五言古诗、七言古诗目下,如《兵车行》等。王世贞认为“青莲……不如少陵以时事创新题”,梅鼎祚认可这个观点,梅鼎祚论及《哀王孙》的创作背景说:“天宝十五载鄜州作。时安禄山反,哥舒翰领朔方兵守潼关,为贼所败,玄帝仓卒西幸,夜半出延秋门,诸嗣王公主皆不及从,多见屠辱。太子即位灵武,是为肃宗。”杜甫眼见王孙流落窜匿的狼狈景象,恻然心伤,于是赋成这首感伤时事的新乐府诗。但梅氏并不因此就认为李白乐府诗的成就不如杜甫,他将杜甫乐府诗归入五、七言古诗目下,不仅是为了对杜甫古体诗艺术风貌进行整体观照,也出于“不尽得本来面目”的考量,因而没有将其单独分卷。

(二)五言古诗

白选体似歌行尔,大都从鲍明远来,开丽隽伟,故足雄长一世,其于古颇在远近之间,愈长愈多衍辞矣。(《李诗钞》卷二)

梅鼎祚认为李白五言古诗“开丽隽伟、气势雄长”,但仍有病处。他遵循“诗贵乎情”的诗学标准,考证李诗创作背景,较为准确地概括了李白五言古诗清真自然的特点,其评语用词雅致,意蕴悠长。

他赏评了23首五言古诗,主要阐释对诗歌内涵的理解(如《寓言》评论)、注重分析李诗的创作技法(如《天台晓望》评论)及阅读感受(如《赠卢司户》评论)。此外,他还对李白诗中的讽喻功能十分重视,在理解诗歌内涵时兼涉文史,力求体会诗人对时局的看法。如对《寓言》的内涵,梅鼎祚认为“当是微刺杨妃”。

梅鼎祚对杜甫五言古诗的总体评价是:“苦心独造,颇涉矜持,其佳者朴茂笃至,风雅未亡”,其中“苦”说明杜甫创作之用心,“独”表明杜甫五古诗有与众不同之处。杜甫的五古最偏重赠答、祖饯、行旅三类题材[8],其用语矜到,意蕴悠长。杜甫五古诗将个人经历与时代背景联系起来,呈现出“其佳者朴茂笃至”的特点,梅氏对此具有强烈的共情。他还关注杜诗的用韵技巧,如《玉华宫》梅氏引李东阳《麓堂诗话》云:“五七言古诗子美多用侧韵,如《玉华宫》、《哀江头》等篇,其音调起伏顿挫,独为矫健”。梅鼎祚还十分关注前人学杜的情况,如宋代张耒的“极力模拟”(《玉华宫》评论)、苏轼《送小本禅师赴法云》一句为杜诗全语(《别赞上人》评论),他还辨析宋人学杜之误,如杨慎与王世贞对宋人将杜诗冠以“诗史”之称的分歧(《无家别》评论)、前人对杜诗盲目称赞以致出现了“诗本浅,宋人看得太深”等误读的情况(《梦李白二首》、《听杨氏歌》评论)。

要之,在五言古诗的评论中,梅鼎祚遵循其“诗贵乎情”的观念,对李、杜诗歌的整体艺术风貌仅加以区分,并无高下之论,他重点分析李、杜诗歌的创作技巧。

(三)七言古诗

梅鼎祚对李白七言古诗的整体判断如下:

七言歌行千载而下无不以白为嚆矢。李攀龙于鳞序《唐诗选》云:“太白纵横往往彊弩之末,间杂长语,英雄欺人耳,虽似矫枉太过,故是名言。”(《李诗钞·卷三》)

梅鼎祚对李白七言歌行的评价极高,特别注重赏评其用语,如对《金陵酒肆留别》诗,梅评:“不浅不深,自是钟情之语”。又如对《酬中都小吏携斗酒双魚于逆旅见赠》“双鳃呀呷鳍鬣张,蹳剌银盘欲飞去”一联,梅鼎祚评论说“亦是奇语”。

《唐二家诗钞》对杜甫七言古诗亦有品评:

余读何仲默《明月篇》序云:杜子七言诗歌其陈事切实、布辞沉着而调失流转;又以子美博涉世故、致兼雅颂,而风人之义或阙;其调反在唐初四子之下。及李于鳞则谓:惟子美不失初唐气格,而纵横有之。要所持论皆非,无当甘辛澡湿,善用者当必有调剂矣。(《杜诗钞·卷三》)

李攀龙、何景明对杜甫七言古诗的“格”“调”各有辨析,但梅鼎祚秉持“善用者当必有调剂”的原则,更注重分析杜诗的创作技巧,如用韵、善用典故、炼字句工等。他指出杜诗中的俚语、累句,及宋人学杜之误(《高都护骢马行》、《古柏行》诗评),他还征引杨慎(《高都护骢马行》评论)、苏辙(评论《哀江头》“事接文属,气象联络,此最为文之高致”)、王楙(评论《洗兵马》)、王世贞(评论《乾元中寓居同谷县作歌七首》)等人的评语,赞美杜甫创作技巧之高妙。

总之,在“乐府”一体的评论中,梅鼎祚意不在高下对比;在五、七言古诗中,梅氏承认李、杜风格各异。他不盲从于前人之评,从“善用者”的角度观察、评析,他更欣赏杜甫的古体诗风格。从师法的角度出发,他认为李白的诗歌创作“重才性”,成就极高,但欠缺学习的普适性,而杜甫的创作技巧丰富、普适性高,适合后学模仿创作。因此,他注重辨析、澄清前人解读杜诗之误与学杜之误,一定程度上为后学正确师法杜诗清除了一些阻碍。

三、梅鼎祚对李、杜近体诗之评论

梅鼎祚“宁诎青莲而奉少陵”的倾向在其对李、杜近体诗之评论中更加展露无遗。

(一)律诗

李白有言:“兴寄深微,五言不如四言,七言又其靡也,况使束于声律徘优哉?”以故白五七言律绝少,七言犹不数篇。余所钞止此不事雕饰,颇近自然,七言实无全盛者,排律亦称鸿丽矣。(《李诗钞·卷四》)

梅鼎祚对李白律诗的整体评价是“不事雕饰,颇近自然,排律鸿丽”,他引王世贞语称黄庭坚仿李白为“点金作铁”(《秋登宣城谢朓北楼》评论),引皇甫汸(《金陵二首》评论)赞美李白“言简意尽”,引潘淳对李白诗中用词的追溯与理解,引王世贞对李白《登金陵凤凰台》效仿《黄鹤楼》的不满,从这些评语中可见他对李白律诗“不虚美、不隐恶”的客观态度。

梅氏对杜甫律诗的整体品评如下:

杜五言律,会情切理,际境穷事,悲婉宏壮,无所不有,便知王孟诸子,当是具体而微。(《杜诗钞·卷五》)

他高度赞扬杜甫五律的成就,认为杜诗中表达的内容会情切理,气势风格或悲婉或宏壮,无所不有。除了赞美杜甫高超的创作技法,他还注重赏评杜甫诗歌蕴含的情感,认为诗歌创作应师法杜甫,注重情、理、事、境的适配。他的17条评语讨论范围较广,涉及对杜诗内涵的理解(如《萤火》评论等),追溯杜诗化用前人之语(如《独酌成诗》评论等),把握杜甫五律的艺术风貌(如《夜》评论等),抒发读杜感受(如《南征》)。胡震亨评杜甫五律曰:“纵横变幻,尽越陈规,浓淡浅深,动夺天巧。百代而下,当无复继。”[9]梅氏的评语与胡震亨对杜甫五律评价一致。

关于五律,梅氏征引40条刘辰翁之评,指出前人对杜诗的狂热推崇(如《春望》评论等)。梅鼎祚始终关注前人法杜的情况,并对谬处进行精微地辨析,他纠正刘辰翁对杜诗理解之误(《重过何氏》评论),还指出杨万里品评杜诗之误(《宿江边阁》评论)。他反对机械模仿杜诗,他认为师法杜甫并非简单地在杜诗原句上改动文字,而需要深刻理解杜甫其人其诗,从而从创作题材、思想感情、创作技法等多方面下功夫揣摩、学习。他引杨慎语云:“杜诗语及太白处,无虑十数篇,而太白未尝假借子美一语,以此知子美倾倒太白至难。”(《天末怀李白》评论)又引《唐子西语录》云:“《岳阳楼》子美诗,四十字耳,气象闳放,涵蓄深远,殆与《洞庭》争雄,太白、退之辈,率为大篇,极其笔力,终不逮也。”

由于李、杜对律诗创作观念的差异,二者对五律的创作不仅风格各异,数量也相差悬殊,因而梅氏在提倡师法的人选上难免有所偏向,他认为杜甫的成就远胜于李白,就实际创作的普适性、难易度而言,梅氏认为师法杜甫显然是更好的选择。

《唐二家诗钞》对杜甫七律的总体品评如下:

李于鳞《唐选序》:“七言律体诸家所难,王维、李颀颇臻其妙,即子美篇什虽众,隤焉自放矣。”王元美云:“王维、李颀虽极风雅之致,而调不甚响,子美固不无利钝,终是上国武库,有味哉。”王先生之言其所为隤焉自放者,时时有之,要不得为定论尔。元美以王允宁(维桢)生平所推伏者独少陵,其所好谈说以为独解者:“七言律大要贵有照应,有开阖,有关键,有顿挫,其意主兴主比,其法有正插有倒插,要之不必尽然。予谓允宁释杜诗法,如朱子注《中庸》一经,支离圣贤之言,束缚小乘律,都无禅解。如此读杜,足省耳目烦苦。”按《艺苑巵言》,又云:“七字为句,字皆调美,八句为篇,句皆稳畅,虽复盛唐,代不数人,人不数首,古惟子美,今或于鳞,骤似骇耳,久当论定。”(《杜诗钞·卷七》)

李攀龙认为杜甫七律诗甚众,但质量尚存参差;王世贞、王维桢认为杜甫七律成就最高。梅鼎祚辩证地接受二者观点。他的评语共18条,多是理解、赏评诗歌内涵及情感(如《玉台观》评论),概括杜甫七律的艺术风貌(如《野望》评论),对杜诗化用前人之语的追溯如《小寒食舟中作》。他还援引前人读杜、注杜、学杜的感悟与方法(如《白帝城最高楼》,杨慎评:“以杜注杜。”对杜甫《阁夜》诗,引蔡絛评:“作诗用事,要如释语”,引周紫竹评:“杜诗暗用迁语”),为读者提供切实可行的途径。

梅鼎祚欣赏杜甫七律风骨苍然、沉雄富丽、用语雄畅的风格,但他并不避讳杜甫七言古诗中“未至上佳”者,如对《玉台观》诗,梅评:“两‘有’字终是失检”。前人对杜诗的狂热推崇,难免存在盲目跟风的情况,因此,辨析、澄清杜诗理解与师法的误处,顺势成为梅鼎祚编撰的重点所在。

《唐二家诗钞》对杜甫排律的整体评价如下:

王元美云:“五言至沈宋始可称律,排律用韵稳妥,事不傍引,情无牵合,当为最胜。摩诘似之而才小不逮,少陵强力宏蓄,开阖排荡,然不无利钝。”“七言排律,创自老杜,然亦不得佳,盖七字为句,束以声偶,气力已尽矣。又欲衍之使长,调高则难续而伤篇,调卑则易冗而伤句,合璧犹可,贯珠益艰。”(《杜诗钞·卷五》)

王世贞认为杜甫五言排律虽气势开阖排荡,但仍有平庸之作;杜甫虽创七言排律一体,但受体工束缚,佳作实少。梅氏认同其观点。他引13条刘辰翁之评,总体而言,他同意刘辰翁的观点:对杜甫五言排律“严缜鸿丽”的风格比较欣赏,但对七言排律则持“录存一体,不必诗佳”的保留态度。比起李白“七言全无实盛者”的品评,梅氏显然更认可杜甫七律的成就。他对杜甫律诗的品评并不细致,没能分析出其律诗的独特成就。律诗讲求声律严格,而杜甫自谓“晚节渐于诗律细”,但究竟“细”至何处[10],他却没有多加关注。

(二)绝句

李于鳞云:“太白五七言绝句实唐三百年一人,盖以不用意得之,即太白亦不自知。其所至而工者顾失焉。”王元美云:“王江陵与太白争胜毫釐,俱是神品。” 而元美复以白七言大胜五言,诚然诚然!(《李诗钞·卷四》)

李攀龙认为李白绝句为唐人最佳,其妙者在于李白的“不用意”。王世贞则认为李白绝句当属“神品”,而其七绝又比五绝更高一筹。梅鼎祚赞同二者观点。

梅氏有评语5条,按语2条,主要关注李白绝句的艺术风貌及其创作用语。他援引前人对李白绝句中用语的追溯,揭示李白诗“兼裁其意,撰成奇语”的特点。他还引用了杨慎之评论(《早发白帝城》评论),一是表明李、杜优劣可论的观点,二是梅氏认为李白绝句之成就远远优于杜甫。

他对杜甫绝句的评价如下:

子美于绝句,本无所解,杨用修之论确矣。近代献吉诸君亦覆效颦可怪。谢茂秦论诗,五言绝以少陵‘日出篱东水’作诗法,又宋人以‘迟日江山丽’为法,此皆学究教小儿号嗄者,则王先生知言哉!(《杜诗钞·卷八》)

梅鼎祚援引杨慎的观点(《赠花卿》评论),认为杜甫于绝句“本无所解”,还表达了他对时人效法杜甫绝句的不满与讥讽,他更欣赏李白“不用意”的自然与用语奇丽。

胡震亨《唐音癸签》(卷十)曾转引杨慎之评:“唐人之诗,乐府本效古体,而意反近;绝句本自近体,而意实远。故求风雅之仿佛者,莫如绝句。唐人之所偏长独至,而后人力追莫嗣者也……少陵虽号大家,不能兼擅。以拘于对偶,且汩于典故,乏性情尔。”显然,杨慎从“拘泥对偶典故”出发,认为杜甫绝句“乏性情”。梅鼎祚甚至直接否定了时人(如李梦阳等)师法杜甫绝句这一行为。然而,杜甫对绝句真的“本无所解”吗?部分诗论家低估杜甫之绝句,是因为他们认为杜甫之绝句不符合“正声”③。杜甫之五绝虽题材延续传统④,但不能因此否定其具有独特的“异趣”,即使他承袭传统题材仍注重抒发真情。他似乎没有注意到杜甫创作七绝的时间、背景、特点,只是附和杨慎“本无所解”的轻视态度,说明梅鼎祚对杜甫绝句认识不够全面。尽管杜甫对五绝、七绝进行的探索有得有失,但其绝句所取得的独特成就不应该被忽略,这是梅氏选本的缺陷⑥。

总之,论律诗,无论从选诗数量还是质量上看,梅鼎祚更认可杜甫的成就;论绝句,他认可李白的成就,却对宋人及时人“奉少陵”的做法加以否定。

四、余论

葛景春指出:“历代的李杜优劣论,只不过是一部历代的读者用不同的思潮和眼光对李杜的接受史,是接受主体对作品客观的不断理解或误解而已。”[11]梅鼎祚并非单纯全面、系统比较李、杜各自的成就及其高下优劣,而是客观地从创作师法、借鉴的角度指出李、杜不同诗体的成就、特点,以方便后学者之学习与欣赏。“宁诎青莲而奉少陵”,并不是简单否定李白而推崇杜甫,梅鼎祚只是强调了杜甫诗歌经验的可学习、可借鉴,从某种意义上说,李白是“诗仙”,属于“天才”,其创作经验很难学习、复制——这其实是对李白成就的更高肯定。梅鼎祚的观点反映了明代唐诗学的基本立场,对于诗歌技法的尊尚,正是明代格调派唐诗学的重要特点,格调派把体制、声律看成唐诗的最基本素质,认为诗人的性情、诗歌的兴象风神最终可体现在诗歌的体制声律上[12]。客观地说,梅鼎祚并不长于诗学,这部诗选中出自其本人的评论并不多,主要是引用刘辰翁以及王世贞、李攀龙等人的观点——却是当时主流的观点,同时,他“宁诎青莲而奉少陵”的倾向显然属于基于李、杜创作实际的持平之论,这两个因素使得《唐二家诗钞》深受大众认可,从而才获得广泛传播。《唐二家诗钞》作为明代第一本以“唐二家”命名的李、杜诗合选本,具有比较重要的诗学价值和史学价值。

[注 释]

① 本文所据版本为万历七年鹿裘石室集刊、日本内阁文库藏本,共五册十二卷,其中《李诗钞》四卷,《杜诗钞》八卷。卷前有蹇达于万历六年所撰《唐二家诗钞序》及梅鼎祚万历四年撰《唐二家钞小叙》,接着是《二家诗总评》。书末有万历七年史元熙《刻二家钞后序》。该书半页八行,行十六字,双行夹注,行间有圈点。周采泉认为《唐二家诗钞》版本多样或与书坊商为营利而刻,而陈晨肯定这一观点,并进一步指出屠隆为集评人亦系书商噱头,参见其博士论文《梅鼎祚文学创作与文学批评研究》。

② 有关“象喻式品评”及“直感式品评”的概念,参见孙学堂:《崇古理念的淡退——王世贞与十六世纪文学思想》,天津:天津古籍出版社,2004年,第142-143页。

③ 葛晓音总结道:“盛唐五绝以王维、李白为标准,七绝以王昌龄、李白为标准,其共同特点是句意委婉,兴象玲珑,情韵深长,含蓄不尽。这就是盛唐绝句的正声。”参见葛晓音:《杜甫五绝别论》,香港浸会大学《人文中国学报》,2016年第22期。

④ 刘曙初:《论杜甫五绝的正与变》,《杜甫研究学刊》,2002第2期。他将杜甫31首五绝的题材归纳如下:“咏舞女一首,寄赠酬答三首,写景、思乡十八首,咏史怀古四首,描写时局五首。”

⑤ 葛晓音《杜甫七绝的“别趣”和“异径”》(载《文学评论》2017年第6期)认为杜甫七绝另有“别趣”,杜甫追溯到七绝的源头,突破传统作法的禁忌,以各种“创体”辟出“异径”,体现了他对七绝表现原理的独到认识。但是,梅鼎祚并没有突破前人桎梏,没有认识到杜甫绝句的独创成就。