儿童语音障碍辅音错误222例病例系列报告

2022-02-11霍亭竹杨文旭周小娟罗小丽

霍亭竹 章 岚 杨文旭 周小娟 程 岚 程 婷 谭 婷 罗小丽

语音障碍(SSD)是儿童期常见的造成沟通障碍的病因之一,是指持续的语音生成困难影响了语音的可理解性,妨碍了有效交流,从而对社交参与、学业成绩等造成影响,可单独出现或以任意组合出现,症状发生于发育早期,且并非由于先天性和获得性疾病(如脑瘫、腭裂、耳聋或听力丧失、创伤性脑损伤或其他躯体疾病或神经系统疾病)所致[1,2]。世界范围内,学龄前儿童中SSD患病率为8%~9%[3]。SSD病因不明,儿童发音器官结构及肌肉、神经系统、听力、智力等均无异常[1]。SSD儿童学龄期出现阅读困难、读写障碍等的风险增加,可能与音韵意识和语音输出缺陷、非文字性记忆能力较差有关[4-6]。如长期得不到纠正,对儿童成长和心理健康有极大影响,甚至影响终生。本文回顾性分析了在成都市妇女儿童中心医院(我院)就诊的SSD儿童的临床特征,为临床提供参考。

1 方法

1.1 伦理 本研究经我院伦理委员会批准[科研伦审2020(98)号]。

1.2 纳入标准 2020年1月1日至2020年12月31日于我院儿童保健指导中心因“发音不清”就诊、符合SSD诊断、语言发育≥4岁的连续儿童。

1.3 排除标准 合并影响语言功能的先天性或获得性疾病,如颜面部结构异常、听力障碍、脑瘫、智力障碍和脑损伤等。

1.4 语音评估 检查环境为独立的隔音房,本底噪音<35 dB。测试人员均取得专业培训合格证书,根据科室制定的语音测评SOP标准化操作,且每月进行双人质量控制检查。

语音评估采用图片命名法,图片来自香港教育大学张显达编撰的《儿童汉语评测》的语音测评部分(此部分尚未发表,与作者联系后取得使用权)。共40张图片,每个辅音出现次数为2~4次。要求儿童对每张图片发音3次,如不认识图片内容,评估者可示范该图片的标准普通话发音后让儿童重复,同时在评估记录中备注“示范”。

儿童的辅音发音评估结果分为,①正确;②歪曲:辅音的发音被扭曲,听起来并不只有元音的发音;③替代:用其他辅音替代该辅音的发音;④省略:辅音被省略,只发出元音;⑤添加:辅音和元音均发出正确声音,并在辅音中加入其他发声。

辅音根据发音部位及发音方法进行分类分析。①发音部位指发音时气流在口腔内受到阻碍的位置。根据发音部位,辅音分为双唇音(b、p、m)、唇齿音(f)、舌尖前音(z、c、s)、舌尖中音(d、t、n、l)、舌尖后音(zh、ch、sh、r)、舌面前音(j、q、x)、舌根音(g、k、h)。②发音方式指辅音的气流在口腔内是如何受到阻碍及如何解除阻碍。根据发音方式的不同,辅音分为塞音(b、p、d、t、g、k)、塞擦音(z、c、zh、ch、j、q)、擦音(f、s、sh、r、x、h)、鼻音(m、n)、边音(l)。

记录辅音正确率(PCC),计算公式为:PCC=正确辅音个数/(正确辅音个数+错误辅音个数)×100%。严重程度分级:PCC <50%为重度,~65%为中重度,~ 85%为轻中度,~100%为轻度[7]。

1.5 资料截取 从病历中截取SSD儿童的年龄、性别等人口学特征及语音评估结果。

1.6 统计学分析 采用EPIDATA 3.1软件建立数据库,根据数据库要求对测试结果统一编码。双录入资料。采用SPSS 23.0软件进行统计分析,定量资料采用方差分析,分类资料采用χ2检验,有序分类资料采用趋势χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

男、女生的平均PCC分别为(43.3±20.9)%和(44.9±18.9)%,差异无统计学意义(F=0.303,P>0.05)。

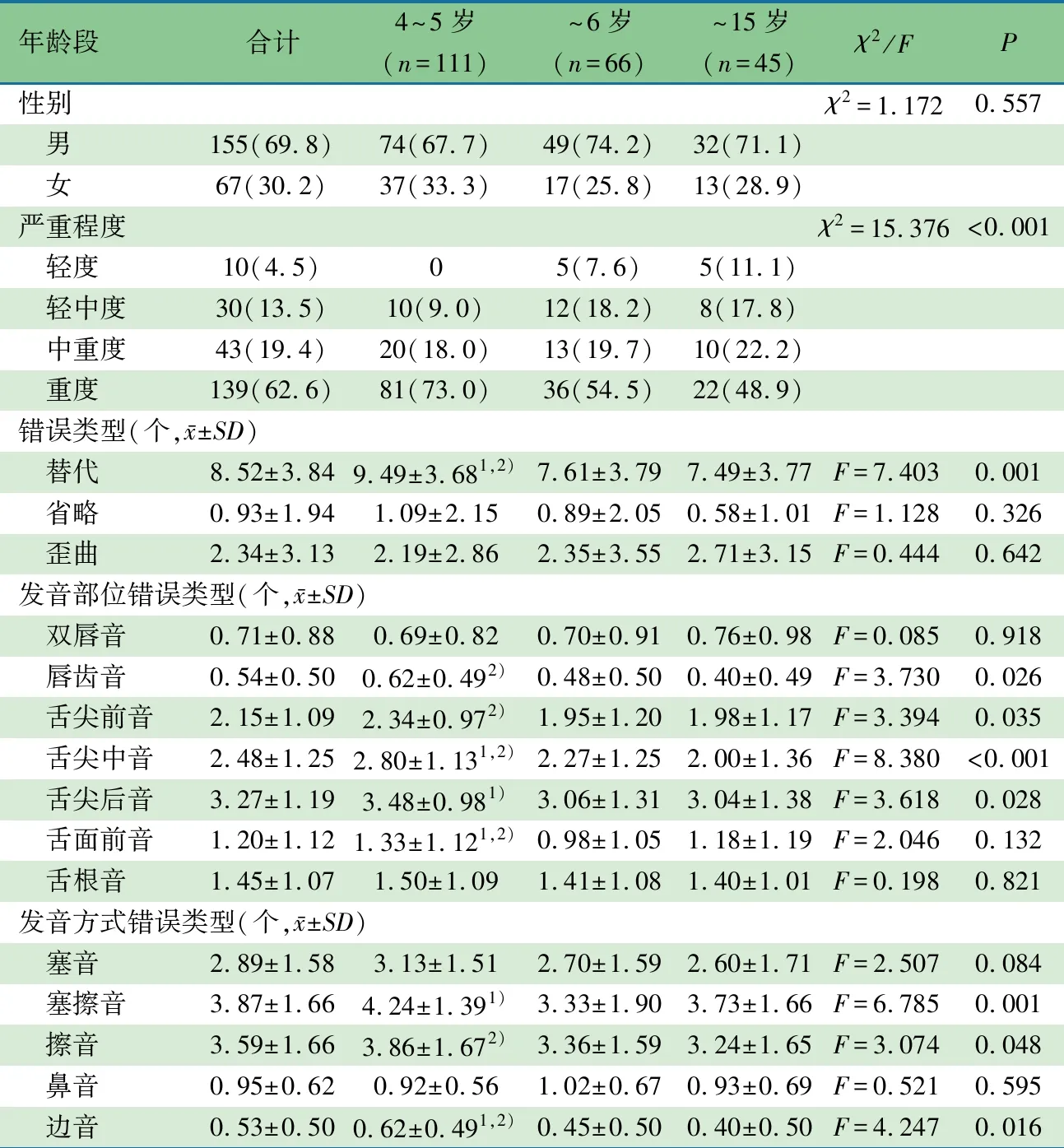

2.2 不同年龄段SSD儿童辅音错误类型的分析 见表1。

表1 不同年龄段语音障碍儿童中辅音错误类型的分布[n(%)]

2.2.1 严重程度 趋势χ2检验提示,年龄与SSD严重程度呈线性关系(P<0.001),随年龄增长,重度辅音错误占比降低。

2.2.2 错误类型 在各年龄段,发生替代错误的平均个数均高于省略和歪曲。替代错误的平均个数随儿童年龄增长而下降,4~5岁组替代错误的平均个数多于~6岁组和~15岁组,差异均有统计学意义。替代错误个数与年龄呈低度相关(P<0.05,r=0.217)。省略、歪曲错误个数随年龄变化的差异无统计学意义。本研究中未发现添加类型。

2.2.3 发音部位 发音部位错误的平均个数从多到少依次为:舌尖后音、舌尖中音、舌尖前音、舌根音、舌面前音、双唇音和唇齿音。

不同年龄段SSD儿童之间比较,唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音平均错误个数差异均有统计学意义,均随年龄的增加而减少。

2.2.4 发音方式 发音方式错误的平均个数从多到少依次为塞擦音、擦音、塞音、鼻音、边音。

不同年龄段SSD儿童之间比较,塞擦音、擦音、边音的平均错误个数差异均有统计学意义,4~5岁年龄段高于其他两个年龄段。

3 讨论

多数SSD儿童并没有可以识别的躯体原因[6,8],可能是由于在听觉-知觉的转录过程中出现了差错[9],但更多的文献支持SSD与儿童的语音意识、工作记忆、听觉感知和口腔运动技能有关,他们在听觉加工、听觉辨别和听觉记忆任务上常常表现较差[10-12]。SSD在治疗上与言语相关的口腔运动链相关,而与非语言口腔运动无明确相关性[13, 14]。此外,SSD还可能与快速协调发音的能力或技能方面存在延迟或不协调有关,可能存在语音或语言障碍的家族史[1]。

应根据SSD患儿的辅音错误严重程度、错误类型选择适当的治疗时机。SSD儿童随着年龄的增加,习得音素的数量会逐渐增加,清晰度随之提高。本研究中,与年幼儿童相比,年长儿童的辅音错误程度较轻,与著华等[14]对普通话儿童的研究结果一致。本研究中最常见的发音错误类型为替代,随年龄增长替代错误的平均个数逐渐减少;发音部位错误最常见的为舌尖后音、舌尖中音;发音方式错误最常见的为塞擦音、擦音,这些类型的发音发育时间偏晚,口腔功能要求及发音难度较高。如zh、ch、sh、r等部分发音错误在学龄期仍存在,提示在语音训练中辅音存在难易差别。美国精神医学学会的《精神障碍诊断与统计手册》中提到,按照年龄和社区常模,>4岁的儿童发音比较清楚,到7岁时儿童应该清晰地发出大部分语音并能准确读出大部分单词,通常最晚学会最常发错的语音,这些语音被称为“迟到的八个”(l、r、s、z、th、ch、dzh和zh),8岁前发错这几个语音中的任意1个均属正常[1]。“迟到的八个”部分发音位置、方式与普通话中辅音的舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、塞擦音、擦音类似,与本调查中发现的错误率较高的发音种类符合。但该手册中也提到,涉及到复合音时,在儿童能够准确发音的年龄之前,可以把针对这些比较困难发音的练习作为改进儿童沟通可理解性的训练内容[1]。需结合不同个体的具体语言、认知能力、社交沟通受损情况及家庭需求等制定个体化方案训练。

在言语语言病理学家(SLP)治疗的儿童言语及语言障碍案例中,SSD占40%~90%[15-17]。近年来,家

长对SSD的重视程度提高,初次就诊年龄有所提前。但仍有不少医务人员和家长持等待态度,本研究中6岁以上就诊儿童占18.2%。大多数SSD的治疗效果很好,治疗方法根据病情严重程度有所差别,平均需治疗30~40个疗程。长时间和高强度的治疗可能对严重的SSD儿童有益,但是受经济、家庭支持、地理条件等的限制,高密度、高强度干预往往难以执行[15,18]。SLP人员不足而使大量等待言语治疗的人员排队[16],是延误SSD儿童治疗的重要原因。对于轻度SSD儿童,治疗目的可能是提高言语的质量和自然度,而对于重度SSD儿童的治疗目的可能是提高清晰度及交流能力[19]。尽管评估干预时机对结局影响的研究很少,但大多建议早期干预,如一项RCT显示,SSD干预组在治疗15个疗程后,相比于等待6个月的对照组,PCC更高,且干预组中仅对1/3的目标音素进行了治疗,未经治疗的音素在治疗阶段出现了自发改善,而等待6个月组在观察期间没有发现自发改善的现象[20]。Almost等[21]将30例严重SSD的学龄前儿童随机分为两组,一组为接受4个月治疗,随后4个月不治疗,另一组反之,发现在第4个月和第8个月,早期治疗组患儿言语的可懂性改善更大。建议医务人员及家长对存在“发音不清”的儿童引起重视,减少盲目等待的时间,我国SLP人员储备远远不足[22,23],儿童往往等待干预时间偏长。因此,结合家长及儿童改善沟通的效度的需求,建议SSD儿童5岁后即可就医,由专业的医生及SSD诊治,以降低对儿童的近远期损害。

本研究的局限性,单中心数据,且样本量偏小。我国方言众多,发音差异较大,辅音各音素的发展速度在北京、重庆、广东等不同省市和地区报道有所不同,各地开展SSD相关研究需结合自身方言特点。