大口黑鲈苗种致病性类志贺邻单胞菌的分离和鉴定

2022-02-11庆辉周国勤陆健张佳佳王佩佩

庆辉 周国勤 陆健 张佳佳 王佩佩

(南京市水产科学研究所,江苏南京 210036)

加州鲈又名大口黑鲈(Micropterussalmoides),隶属于鲈形目、太阳鱼科、黑鲈属,原产于美国加利福尼亚州密西西比河水系,20世纪80年代被引入中国,因其具有适应性强、养殖周期短,营养丰富、肉质鲜美等优点而受到养殖者和消费者的喜爱,是深受市场欢迎的优质特色淡水养殖品种[1-2]。近年来,随着大口黑鲈专用人工配合饲料的成功研发,大口黑鲈的养殖产量有了大幅提升。但伴随高密度养殖而来的是病害也随之增多。近年来,由于水体污染、管理不善等因素的影响,大口黑鲈的病害呈现多样化的特点,给养殖户带来了严重的经济损失。

2021年3月初,江苏省南京市的某养殖户反映,其温室养殖的大口黑鲈鱼种开始零星死亡。该养殖户自行使用聚维酮碘全池泼洒,连续用药4 d,但病情未见好转,且鱼种死亡数量日渐增多。本试验采用理化方法和分子生物学方法对该温室患病大口黑鲈的病原进行了研究,以期为诊断、防治大口黑鲈苗种病害提供基础数据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

患病大口黑鲈来自江苏南京某养殖场育苗温室,3月龄,体质量25~35 g,临床症状表现为患病个体反应迟钝,离群独游,鳍部溃烂、出血,肛门红肿,食欲下降。

试验所用胰蛋白大豆琼脂(TSA)、胰蛋白大豆肉汤(TSB)均购自青岛高科技工业园海博生物技术有限公司。药敏分析试剂板购自南京菲恩医疗科技有限公司。所有化学试剂均为分析纯。DNA提取试剂盒购自生工生物工程(上海)股份有限公司。

1.2 病原菌的分离与纯化

取濒死的病鱼,现场用70%的酒精棉球反复擦拭消毒病鱼的腹部和体表,用无菌剪刀打开腹腔,无菌操作取病鱼肝脏、脾脏,划线接种于血平板,35 ℃培养24 h后观察发现,有1个菌落出现微溶血现象。挑取此菌落,划线接种于普通营养琼脂培养基上,35 ℃纯化培养24 h,将纯化后的菌株在TSB液体培养基中增殖备用,并将该分离菌株编号为Q-1。取少量纯化菌置于载玻片上,经革兰氏染色后进行显微镜观察。

1.3 回归感染试验

将菌株Q-1无菌接种至TSA平板上,35 ℃培养20~24 h后,挑取单一菌株至TSB液体培养基中,以180 r/min、35 ℃培养至稳定期(20~24 h)。细菌悬液离心去上清液后,用无菌生理盐水10倍梯度稀释后涂布于TSA培养基上,平板计数,计算出细菌悬液浓度为5.0×108cfu/mL。随后,用无菌磷酸盐缓冲溶液(PBS)制备菌悬液。

选取相同规格的健康的大口黑鲈40尾,平均分为A、B两组,采用两种不同感染方式进行试验,并分别设置对照组进行对照。

腹腔注射感染试验:将浓度为1.0×108cfu/mL的菌悬液,以腹腔注射(0.3 mL/尾)的方式进行人工感染,对照组则注射同量无菌PBS缓冲液。

浸浴感染试验:选择体表无损伤的健康大口黑鲈,放入含菌量1.0×108cfu/mL的曝气自来水中进行暂养观察,对照组不加菌液。

1.4 病原菌的鉴定

试验采用十六烷基三甲基溴化铵法(CTAB法)提取细菌DNA。提取的细菌DNA经核酸电泳验证后,置于-20 ℃冰箱保存。扩增引物为:27F(5′-agagtttgatcctggctcag-3′)/1492R(5′-tacggttaccttgttacgactt-3′)。反应总体系50 μL:Master Mix 25 μL,去离子灭菌水20 μL,DNA模板3 μL,上、下游引物各1 μL。

16S rRNA基因扩增反应条件:95 ℃预变性5 min;95 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸90 s,共34个循环;72 ℃延伸7 min。将PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳检测,回收目的片段,进行T载体克隆,并对重组质粒进行测序。测序工作由生工生物工程(上海)有限公司完成。测序结果比对拼接后在National Center for Biotechnology Information(NCBI)上在线分析。

1.5 生化检测

参照《伯杰氏细菌鉴定手册》[3]中的细菌鉴定方法,对完成增殖的Q-1菌株进行各项生化指标测定。

1.6 药敏试验

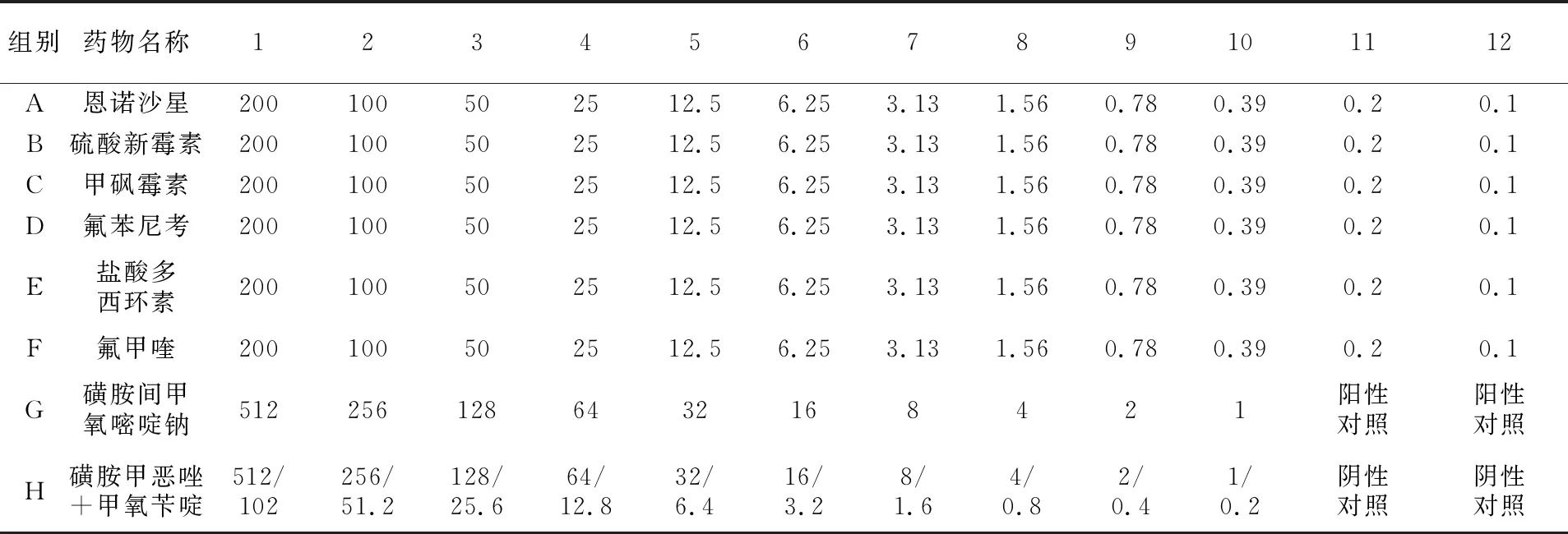

选用FIEN-MED药敏分析试剂板对Q-1菌株进行抑菌试验。该药敏分析试剂板的主要成分及板条设置见表1。

表1 药敏分析试剂板的主要成分及板条设置 单位:μg/mL

2 结果和分析

2.1 病原菌的分离和纯化

将菌株Q-1接种到TSA培养基,于35 ℃培养24 h后,可见其生长良好,菌落呈圆形、中央微隆起、呈半透明、表面湿润光滑边缘整齐,整体呈灰白色、半透明。经革兰氏染色后观察发现,该菌株为革兰氏阴性杆菌(见图1)。

图1 分离菌株Q-1革兰氏染色

2.2 回归感染试验

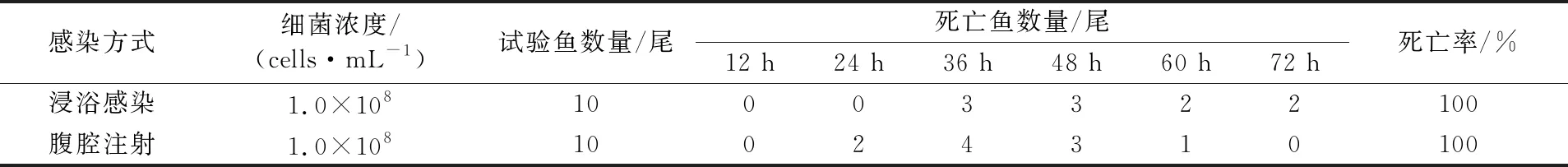

由表2可见,试验组20尾大口黑鲈注射或浸浴接种Q-1菌株后,3 d内全部死亡,致死率为100%。其中采用腹腔注射感染的试验组大口黑鲈24 h后即出现死亡,60 h内全部死亡。采用浸浴感染的试验组大口黑鲈36 h后出现死亡,72 h内全部死亡。人工感染致死的大口黑鲈所表现出的临床症状与患病大口黑鲈一致,且从其体内分离到与Q-1菌株形态特征、生化性质一致的细菌,而对照组鱼没有出现死亡,也未分离出该细菌。

表2 回归感染试验结果

2.3 16S rRNA序列分析

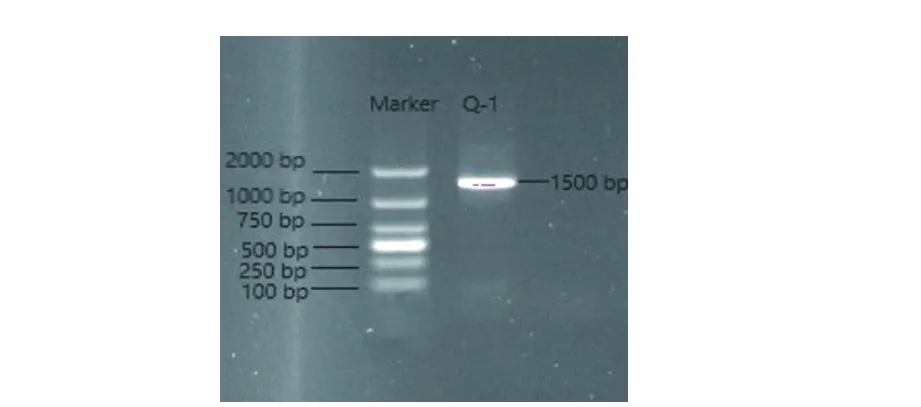

采用试剂盒提取菌株Q-1的DNA,以其为模板进行16S rRNA基因PCR扩增。将PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳检测,获得的目的片段长约1 500 bp(见图2)。将目的片段回收测序,经BLAST比对,B-1菌株与类志贺邻单胞菌(Plesiomonasshigelloides)(登录号:KC633882.1)的同源性为100%。

注:Marker为DNA分子质量标准。

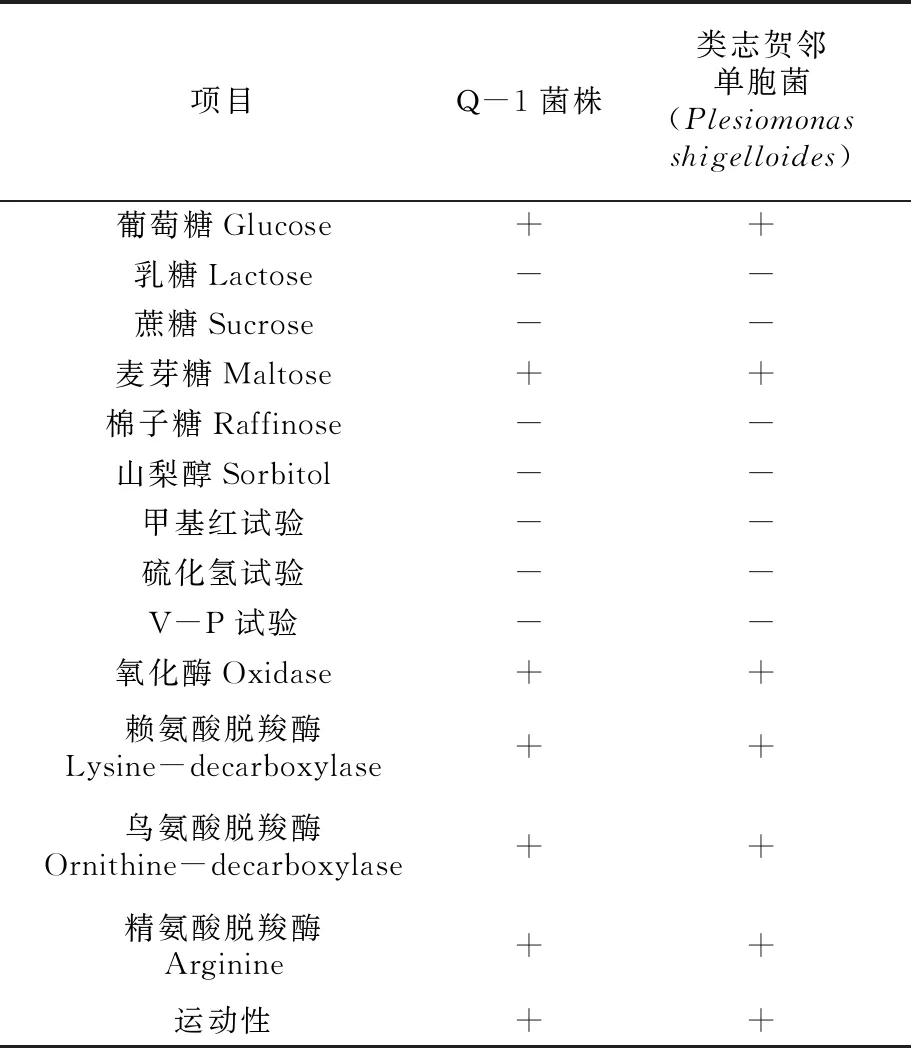

2.4 生化检测

生化检测结果显示(见表3),分离菌株Q-1的生化特性与类志贺邻单胞菌一致,结合16S rRNA序列分析结果,鉴定菌株Q-1为类志贺邻单胞菌。

表3 分离株Q-1的生理生化特征

2.5 药敏试验

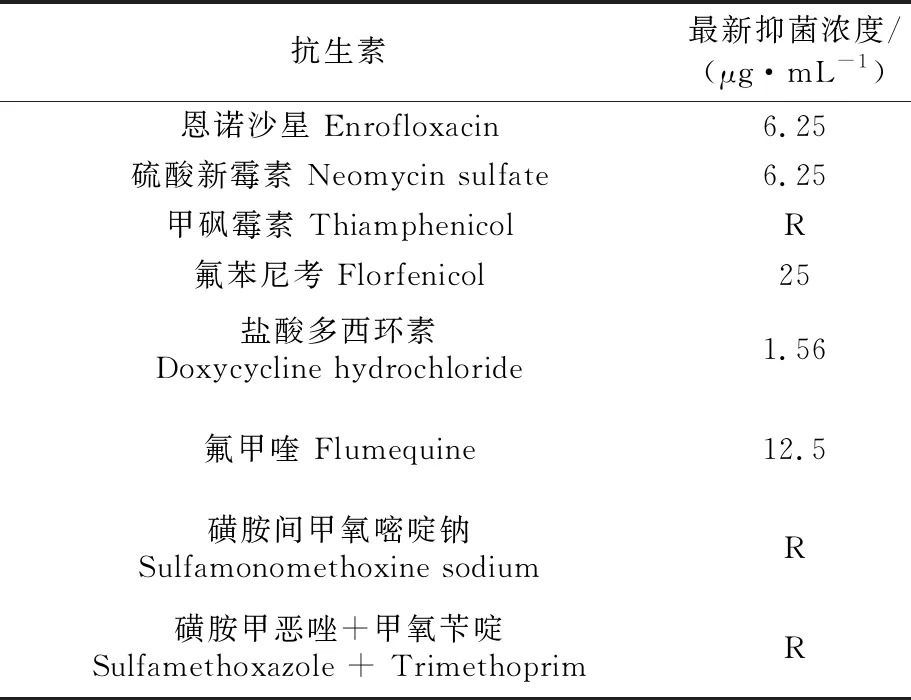

根据FIEN-MED药敏分析试剂板的使用说明书判断结果,分离菌株Q-1对恩诺沙星、硫酸新霉素、氟苯尼考、盐酸多西环素和氟甲喹敏感,对甲砜霉素、磺胺间甲氧嘧啶钠和磺胺甲恶唑+甲氧苄啶耐药(见表4)。

表4 分离株Q-1的药敏试验结果

3 讨论

类志贺邻单胞菌是1种厌氧性的革兰氏阴性菌,广泛分布于自然界,尤其在水中和动物体内更为常见,是人-畜-鱼共患的条件致病菌。人们在饮用生水或食用未煮透的水产品时,容易感染类志贺邻单胞菌,引起肠胃炎、脑膜炎、肺炎、骨髓炎、角膜炎、败血症等疾病[4-6]。淡水鱼是类志贺邻单胞菌常见的天然宿主[7],对该菌的报道已见于黄颡鱼、斑点叉尾鱼回、淡红墨头鱼、鲟鱼、异育银鲫、草鱼、黄鳝等[8-14]。为了减少人类感染类志贺邻单胞菌的风险,必须对发病池塘加强管理,做好水体消毒工作,养殖尾水不能随意排放,以免发生交叉感染。

目前,对从急性腹泻、食物中毒的患病人群中分离出的类志贺邻单胞菌的致病机理研究相对较多,但对从病鱼来源的类志贺邻单胞菌的致病机理研究较少。本研究在江苏省南京市某养殖场的患病大口黑鲈组织中分离得到类志贺邻单胞菌菌株,此前未见有相关报道。通过对分离菌株进行革兰氏染色、16S rRNA序列分析、生化检测,并进行了药敏试验和回归感染试验,结果表明,该菌株为类志贺邻单胞菌,且可确定其为病原菌。药敏试验结果表明,分离菌株Q-1对恩诺沙星、硫酸新霉素、氟苯尼考、盐酸多西环素和氟甲喹敏感,对甲砜霉素、磺胺间甲氧嘧啶钠和磺胺甲恶唑+甲氧苄啶等耐药。这一结果与从其他病原生物中分离得到的菌株的药敏结果存在差异[8-14]。这些菌株间的耐药性差异可能是动物源不同或环境不同导致的。

近年来,由类志贺邻单胞菌引起的养殖鱼类病害屡有发生,对水产养殖业造成了较大损失,同时也是食品安全的潜在风险。因此,有必要对鱼源致病性类志贺邻单胞菌的致病机理和防控措施进行深入研究,以期及早开发出预防疫苗、快速诊断试剂盒和新型非抗生素药物等,这对预防和诊治该类鱼病并控制其传播及流行具有重要意义。