高中生物理问题解决中错误类型及成因的实证研究*

2022-02-10刘瑞峥

刘瑞峥

(宁夏大学物理与电子电气工程学院 宁夏 银川 750021)

马亚鹏

(银川市第九中学 宁夏 银川 750011)

杨 桦

(宁夏大学物理与电子电气工程学院 宁夏 银川 750021)

物理问题解决(physics problem-solving performance)是物理教育研究的重要内容,指导学生提高物理问题解决能力是物理教师的重要职责.为了更好地促进学生物理问题解决能力的提高,有必要对学生物理问题解决中的错误类型及成因展开基于问题解决心理学的实证研究.

本文基于对学生物理问题解决中可能出现的错误类型及成因的系统归纳,设计制作了《学生物理错题错因反思单》,通过实证研究,具体概括了学生在问题解决过程中的错因分布特点,对科学指导学生物理问题解决提供借鉴.

1 学生物理问题解决中的错因分析

常言道,“失败乃成功之母”,要提高学生的物理问题解决能力,首要的是全面了解学生在问题解决过程中出现的错误类型及其成因.对于理科问题解决中的错因,如有研究将数学解题中的错误分为“知识性错误、逻辑性错误、策略性错误、心理性错误”4类[1],还有研究将学生的物理错因分为“知识性错误、感知性错误、思维性错误、习惯性错误、心理性错误、数学性错误”6类[2].更为具体的,有研究将学生在物理学习中的心理障碍归纳为“不能全面、正确地理解物理概念和物理规律,分析实际问题的基本观点模糊、方法错误,对研究对象及其物理过程不能正确地建立物理模型,基本技能差、运用基本法则不熟练,受思维定势影响和缺乏推理能力,思维的肤浅性所产生的错误”[3].

结合问题解决心理学对知识迁移、元认知等研究,笔者整合了上述多项研究成果,认为学生物理问题解决中的错误可分为理解性错误、思维性错误、数学性错误3个维度.其中,理解性错误可具体分为不理解概念、规律,不理解题意和错用公式等3种情况;思维性错误则主要表现为思维定势、其他知识干扰和缺乏解题方法;数学性错误主要是运算错误.每种错因的具体表现及实例如表1所示.

表1 物理问题解决中的错因类型

2 学生物理问题解决中的错误类型实证研究

依据上述理论研究,笔者设计制作了《学生物理错题错因反思单》,如表2所示,下称“反思单”.在银川市J中高三年级某次月考后,发放自编的反思单给两个班级的学生,共发放反思单99份,回收99份,有效反思单99份.此次考试为理科综合能力测试,物理部分共14道题,其中,选择题8道,实验题2道,计算题2道,选考题2道(二选一作答).填写反思单的学生考试平均分为63分,说明参与反思的学生整体学习情况较好.现从“不同分数段学生错因特点”“典型错例的错因类型”等展开具体分析.

表2 学生物理错题错因反思单(样表)

2.1 错因频次分析

对所有题目的错因类型进行整体的统计汇总,结果如图1所示,高频错因依次为“不理解概念、规律”“运算错误”“不理解题意”.学生出错频次最高的类型是“不理解概念、规律”,可见学生的错误主要源于知识性错误.物理概念和规律是物理学的基石,不能正确理解物理概念和规律就无法形成正确的物理观念,在运用物理观念解决问题时容易出错.其次是“运算错误”,说明学生不能有效运用数学工具解决物理问题.再次是“不理解题意”,不理解题意的本质是学生不会分析物理过程建立之前的物理模型,即不能正确表征问题.

图1 所有题目错因类型统计图

鉴于反思单是在考试后收集的,考虑到考试情境中学生在时间分配、答题技巧方面的不足会导致错误,笔者采用“其他”原因分栏,让学生开放性填写.根据学生填写情况,导致学生出错的原因还有“考试时间不够”“分析不全面”“选择题少选”.其中,“分析不全面”这种现象,学生既可能是产生了理解性错误,也可能产生思维性错误.

2.2 不同分数段学生错因特点

根据此次考试情况,由于中低分段学生错因极为相似,故将0~70分学生分为中低分段学生,70分以上学生分为高分段学生.不同分数段学生的7种错因占比统计结果如图2所示.

图2 不同分数段学生错因比率统计图

整体上,高分段学生错误类型主要为“运算错误”,占30%.高分段学生物理水平较高,但在数学计算方面还不够严谨细致.相比高分段学生,中、低分数段学生的主要错因为“不理解概念、规律”,占比27%.中、低分段学生基础知识不够充实,对物理概念、规律的理解不够到位.两个分数段的学生共同错误为“不理解题意”,即不能正确地表征问题.而问题表征一般依赖于个体的知识经验,受到注意、记忆和思维等心理活动的制约.因此,教师应加强学生审题方法训练,提高学生审题能力.

2.3 对典型错题的具体分析

【例1】如图3所示,倾斜的传送带始终以恒定速率v2运动,一小物块以v1的初速度冲上传送带,则自小物块冲上传送带时,小物块在传送带上运动的速度图像可能是( )

图3 例1题图

例1错因类型分布如图4所示,学生主要错因为“不理解概念、规律”“缺乏解题方法”“时间不够”.

图4 例1错因统计

这说明学生对物理概念理解不够透彻,缩小了物理概念的外延,忽略了在相对运动中,摩擦力的大小、方向可能会突变的情况,从而漏选.其次,解题方法的欠缺也是一重大错因,因本题未给出v1和v2的大小关系,学生需要将初始条件进行分类讨论来解题.若学生无法对信息进行有意识地加工并选择适当的解题策略,则出错.

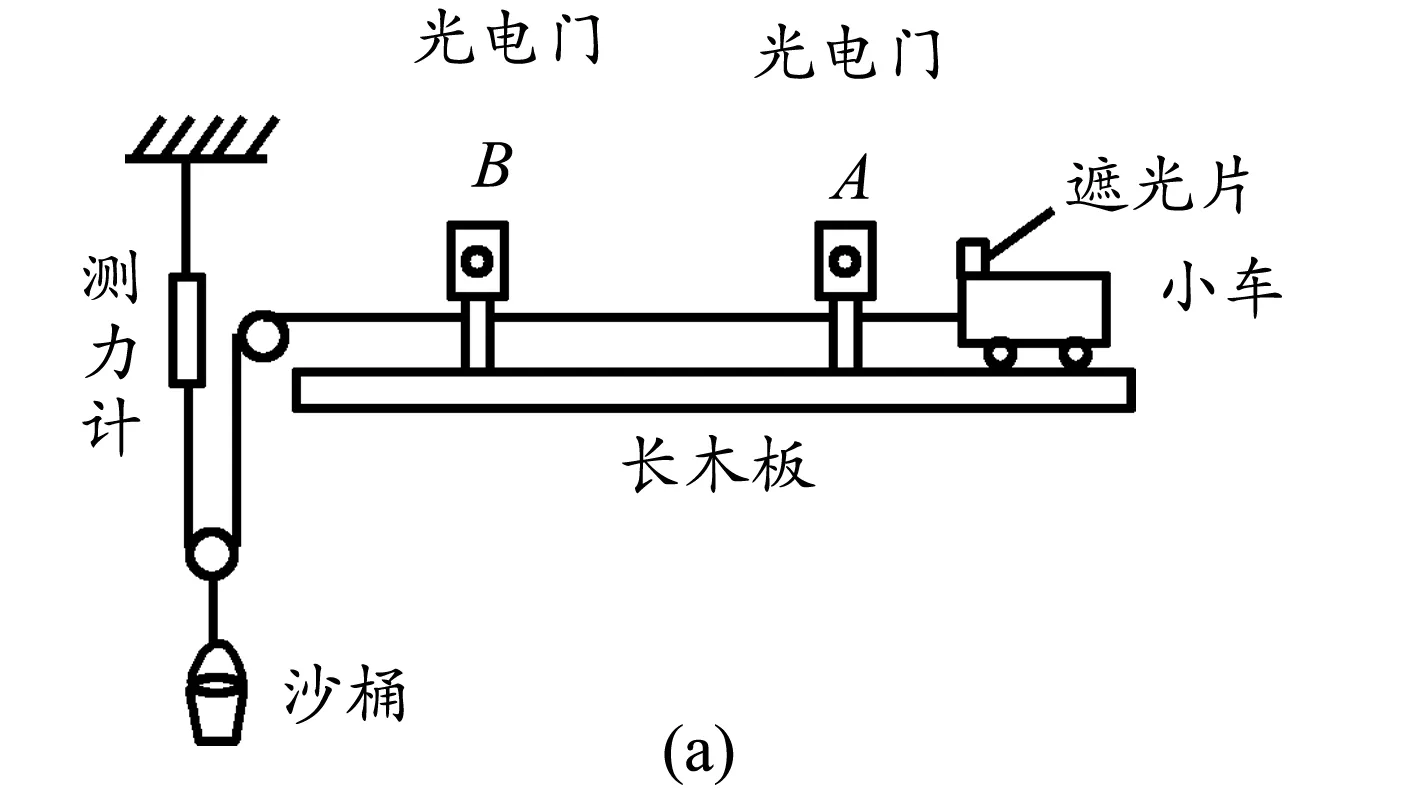

【例2】如图5(a)所示是某同学在探究“物体质量一定时,加速度与合外力的关系”的实验装置,实验时将小车从光电门A的右侧由静止释放,与光电门连接的数字计时器可以测量遮光片经过光电门A和B所用的时间tA和tB,回答下列问题.

(1)下列实验要求必须满足的是.

A.保证沙桶和沙的质量远小于小车的质量

B.保持沙和沙桶的质量不变

C.保持穿过光电门的细线与长木板平行

D.保持小车的质量不变

(2)为测算小车的加速度,实验中还需要测量的物理量有和.

(3)实验中改变沙和沙桶的质量,得到小车加速度a与测力计示数F的对应关系如图5(b)所示,图线不经过原点,可能的原因是.

图5 例2题图

例2错因类型分布如图6所示,学生主要错因为“不理解概念、规律”“套用熟题出错”“不理解题意”.

图6 例2错因统计

【例3】如图7所示,质量M=8 kg的小车放在光滑的水平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,取g=10 m/s2,求:

图7 例3题图

(1)放上小物块后,小物块及小车的加速度各为多大;

(2)经过多久二者达到相同速度;

(3)从小物块放到小车上开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移为多少.

例3错因类型分布如图8所示,学生主要错因依次是“运算错误”“不理解概念、规律”“缺乏解题方法”.本题出错频次最高的原因是“运算错误”,对数据进一步分析发现,大部分学生是在应用牛顿第二定律列式时出错,少部分学生是纯计算出错.究其原因是学生对于牛顿第二定律的理解不深,对“板块模型”的认识不足,同时不能正确判别摩擦力的方向,属于“不理解概念、规律”的错因类型.其次,“缺乏解题方法”也是学生出错的重要原因,学生对“整体法”“隔离法”的运用不当,不能正确表征题目隐含信息,不能模拟出小车与物块共速的情形并画出位置关系图.这类题目看似简单,学生却易丢分,教师应锻炼学生的审题能力以及数理运算能力.

图8 例3错因统计

3 提高学生物理问题解决能力的教学建议

3.1 了解学情科学进行学法指导

《中学教师专业标准(试行)》要求教师“主动收集和分析相关信息,及时掌握学生的学习现状,进而对教学工作进行反思,促进教学相长”[5].结合上述实证研究,笔者认为教师应在实际教学中,运用科学的方法准确了解学生实际学习情况,开展学法指导,做到因材施教.

对于中、低分段学生,教师应当重视其基础知识的稳固,其次进行思维能力的培养和答题技巧方面的指导.例如,在课堂上,教师结合学生最近发展区水平进行有效提问或预设问题串,让学生通过“接力式”回答得出答案,教师再给予激励性理答.课后结合学生认知水平来布置作业并进行正向评价与反馈.

对于高分段学生,教师应在稳固基础知识的前提下重点锻炼其物理思维,提高学生应用数学知识解决物理问题的能力,加强审题方法训练.例如,讲解光在三棱镜传播时,教师要充分运用数学几何知识,引导学生寻找角度与长度的关系,体会物理与数学的密切关系;习题课时,教师抛出问题,让学生进行头脑风暴,在知识的碰撞中顿悟,接着教师围绕核心知识运用多种形式进行反讽,有利于高分段学生思维的拓展、深化.

3.2 重视过程扎实搞好物理概念及规律教学

“不理解概念、规律”是学生物理问题解决中频次最高的错因,反馈到教学中,则要加强物理概念、规律教学.“只有让学生运用物理思维进行分析、比较、抽象、概括的过程,才能找出物理现象共同的、本质的属性和特征,从而建立物理概念、规律.”[6]

如学生在解决物块与圆盘模型问题时,不能正确地判断物块所受摩擦力的方向,究其原因是学生在学习摩擦力时,未能准确理解相对运动的含义.学生认为摩擦力的方向应该与物体运动的切线方向相反.正确的判断是:圆盘对物块施加静摩擦力,物块受到摩擦力方向与相对圆盘运动趋势方向相反即背离圆心[7].

在教学时,教师可通过趣味实验帮助学生建立丰富的物理表象,用细绳系着物块在光滑水平面上运动,绳的拉力模拟摩擦力,剪断细绳观察物块的运动轨迹;利用图像法和数学几何关系引导学生进行思维加工,画出物块相对运动的位移;通过生活现象联系物理情境,汽车左转人们相对于汽车右倾,并有被向外甩出的趋势,而不是沿着切线方向向前的趋势,可知圆周运动中物块相对运动趋势的方向是远离圆心的.

上述案例帮助学生理解物理概念的内涵和外延,明确了“静摩擦力的方向与其相对运动方向相反”的内涵,即物体相对运动的方向是以施力物体为参考系来判断的.因此,教师应设计恰当的学习情境,通过有意义的任务驱动概念、规律在学生头脑中的建立过程,厘清物理概念、规律、方法等之间的联系,引导学生对相似知识的异同进行区分,归纳总结以形成完整的物理知识网.

3.3 深度研讨切实进行审题方法训练

“审题是能否成功解题的关键,其过程实际上是一个信息加工的过程,即通过阅读题干获取初始信息,将初始信息抽象成物理情境,建立与问题含义相对应的物理模型的过程.”[8]物理问题复杂多样又具有抽象性,而学生认知能力有限,不能发现题目隐含信息,搜寻相匹配的解题策略.因此,教师在实际教学中,要注重“学生研讨”以及“审题训练”.

例如倾角为θ的粗糙斜面上(动摩擦因数μ=tanθ) 放置质量为m的物体,在水平推力F的作用下恰好静止于斜面上,探究F满足的条件.这道题展现在学生面前,教师讲解题目前先留给学生足够的时间读审题目、勾画信息,再出声领读,对题目进行二次解读帮助学生搜寻适配的物理模型.教师搭建支架进行有效提问,鼓励学生大胆猜想,对问题进行交锋.接着通过画示意图、建坐标系等直观手段辅助学生进行问题表征并将规范、严谨的解答展示给学生,还可以挑选学生在黑板上讲解审题思路并解题,让学生评判正误.教师微调已知条件让学生进行变式训练,引导学生在师生、生生互动中“自省”“自悟”,这样不仅能丰富学生解决问题的策略,还有助于学生元认知水平的发展.

3.4 数理结合灵活培养数理逻辑思维能力

灵活运用数学知识是成功解决物理问题的重要保障,“数理结合也是培养学生数理逻辑思维能力的重要途径”[9].“教师应在教学过程中,渗透物理思维,将数学知识迁移到物理知识中,为物理问题寻找相应的数学模型,以数学语言表达出物理量之间的相互关系,增加物理学科与数学学科的关联性.”[10]

数理逻辑智能是指能有效运用数字和推理的能力.在学习重力势能时,学生需要通过数学知识推理,利用“微元法”计算物体沿任意路径向下运动时重力所做的功,从而得出重力势能与重力做功的关系,进而验证“保守力做功与路径无关”.由于物理学科与数学学科知识进度不同,在学习开普勒三大定律时,教师应补充“焦点”“长轴”“半长轴”等知识点,辅助学生后续以数形结合的方式理解开普勒三大定律.解题的最后一个重要步骤是运算.学生易在求解方程组、单位换算上出错,教师需引导学生从不同角度进行验算,评估解的合理性,防止在计算方面失分.例如:多个方程组求解未知物理量后,可代入其他方程进行验算.若题目中有直线、抛物线、双曲线、椭圆以及圆的图像,可建立坐标轴并将解代入数学函数来评估正误.