世界一流大学高地形成的时空逻辑与经验启示

2022-02-08王战军蔺跟荣

王战军 蔺跟荣

摘要: 世界一流大学高地是国家之需、区域之需、时代之需,在服务国家重大战略需求、区域发展和创新创造方面,发挥着不可替代的作用。通过历史与空间的二维逻辑分析发现,世界一流大学高地的形成有其历史必然性,是自然环境和社会环境综合发展下的产物,是知识生产时代世界一流大学与区域协同发展的必然结果,是国家的统一规划和政策支持的产物。新时代、新阶段,我国世界一流大学建设要借鉴世界一流大学高地形成和发展的经验,立足科学技术发展前沿,加大“双一流”建设力度;加强国家宏观统筹,协调布局世界一流大学建设规划;加强大学与城市的融合发展,提升大学的创新与服务能力;努力开创大学协同创新发展的新模式,加快形成我国世界一流大学高地。

关键词:高质量发展;“双一流”建设;世界一流大学高地;时空逻辑;大学与城市

中图分类号:G640文献标识码:A文章编号:1672-0717(2022)01-0004-08

自21世纪初以来,世界各国越来越意识到高水平大学是国家创新发展的战略资源,是国家核心竞争力的标志。德国、英国、法国、俄罗斯、日本、韩国等国家都出台了高水平大学建设计划[1-3],建立以研究为导向的世界一流大学(WCU)。我国在“211工程”和“985工程”的基础上实施世界一流大学和世界一流学科建设战略,进入以提高质量为核心的内涵式发展新阶段[4],国家高等教育质量和國际影响力不断提升,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

一、问题的提出

世界一流大学是高等教育在促进人类文明进步并服务国家经济社会发展过程中形成的,在人才培养中取得突出成就,在科学知识创造与社会文化发展中发挥引领示范作用,是位居世界最前列的综合性研究型大学[5]。世界一流大学在培养一流人才、产出一流成果、促进社会发展、引领文化方向、参与全球治理等方面发挥着重要作用[6]。世界一流大学是国家、区域发展的重要驱动力量,而诸多世界一流大学的汇聚则能够为国家和区域发展提供战略支撑。

世界一流大学高地集聚了若干世界一流大学及其他优质高等教育资源,形成新的人才高地和创新高地,为国家战略发展、区域经济建设、国际交流与合作提供支撑[7]。随着国家和区域城市创新体系的构建以及知识经济推动发展方式的转变,世界一流大学群体集聚并形成世界一流大学高地是国家跻身世界舞台中心的重要战略前提和途径。世界一流大学高地作为以人才培养、科研创新为手段来回应社会需求的国之重镇,同时也是为区域经济建设、国家战略发展、国际协同合作创造优质资源、提供智力支持的建设基地,其具有服务性、创新性、前沿性、引领性等特征。

我国世界一流大学建设服务国家整体布局和区域发展,对接国家“一轴两翼”总体空间规划、长江经济带和黄河经济带发展新格局,成为国家创新体系构建和经济社会发展的战略支点。围绕国家发展战略布局,北京、上海、长沙、武汉、南京、广州等城市区域世界一流大学高地正在形成。

2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时强调,一个国家的高等教育体系需要有一流大学群体的有力支撑,一流大学群体的水平和质量决定了高等教育体系的水平和质量[8]。世界一流大学是国家、区域发展的重要推动力量,以区域城市为中心的世界一流大学高地开辟了世界一流大学发展的新形态、新路径。因此,探索世界一流大学高地形成的时空逻辑,总结世界一流大学高地形成的规律和经验,对于我国建设高等教育强国,推进世界一流大学建设具有重要历史意义和现实意义。

二、世界一流大学高地形成的历史逻辑

日本学者汤浅光朝在《解说科学文化史年表》中用定量的方式描述了16~20世纪世界科学活动中心及其转移的情况。世界科学活动中心转移的顺序大致是:意大利(1540~1610年)—英国(1660~1730年)—法国(1770~1830年)—德国(1810~1920年)—美国(1920年至今),每个国家的科学兴隆期平均为80年左右[9]。世界科学活动中心与世界高等教育中心的转移路线具有极强的相似性,当时的世界科学活动中心同样是世界一流大学的聚集地,诸多世界一流大学支撑了国家科技强国的地位。

(一)以探索自然为特征的世界一流大学高地

早期大学的产生是人类探索自然世界规律的需要。16世纪中期,意大利出现了资本主义萌芽并带动发达的商品贸易,为意大利成为世界科学活动中心和世界一流大学中心奠定了坚实的基础。意大利经过文艺复兴的洗礼,政治运动与人文主义促进了思想的解放,自由的学术思想激发了人们对探究自然规律的兴趣,大学成为探索自然、研究上帝与自然关系的理想场所。

意大利利用教会学校和世俗学校并行发展的良性传统,创建了世界最早的大学——博洛尼亚大学,此后又在原有专门学校的基础上创建了帕多瓦大学、萨莱诺大学、维琴察大学等当时世界著名大学,形成了以艾米利亚-罗马涅、坎帕尼亚、托斯卡纳等区域为中心的世界一流大学聚集高地。至15世纪末,意大利有16所大学,占同时期整个欧洲大学的25%,是欧洲大学最多的国家。其中,博洛尼亚和帕多瓦大学等一批大学是当时世界著名的大学,尤其是博洛尼亚大学的组织结构,成为法国、德国、英国等国家创办大学的模型和范本。欧洲各国的有志青年都到意大利留学,如著名天文学家哥白尼由波兰到博洛尼亚大学留学,对他研究的托勒密地心系问题产生了很大影响。意大利世界一流大学的发展,为其初步形成与中世纪神学和经验哲学完全不同的新科学体系及其近代科学的诞生奠定了基础[10],成为欧洲高等教育发展的源头。如艾米利亚-罗马涅区域内聚集了博洛尼亚大学、帕尔马大学、费拉拉大学等世界一流大学,坎帕尼亚区域内有坎帕尼亚大学、那不勒斯费德里克二世大学等世界一流大学。意大利世界一流大学聚集的高地,为意大利成为世界科学技术中心和世界强国奠定了基础。

(二)以科学技术为特征的世界一流大学高地

1660年以后,随着资产阶级政治地位的提高,英国为其大学发展提供了制度保障。受欧洲文艺复兴和自然科学主义思潮的影响,英国大学在思想意识和学术意识方面不断觉醒并逐步摆脱了宗教的控制,回应社会需求,走向独立和崛起[11]。大学开始重视自然科学的研究,以伦敦为中心的世界一流大学兴起,牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、英国国王学院、伦敦政治经济学院、伦敦帝国学院等迅速成为世界著名的一流大学,培养和造就了吉尔伯特、牛顿、波义耳、哈维、达尔文等各领域内的大师,产生了以吉尔伯特论磁、牛顿经典力学、波义耳元素说、哈维血液循环论以及达尔文进化论等为代表的重大科学成果,开辟了物理学、化学、生物学等多个现代学科。

英国世界一流大学对自然科学的重视,提高了英国科技教育的水平,培养造就了大批受到严格训练的科学家和工程师,推动了英国自然科学的进步,引发了人类历史上第一次技术革命。率先完成工业革命的英国,很快成为了世界霸主。随着以伦敦为中心的世界一流大学聚集高地的形成与发展,英国成为世界科学技术活动和高等教育的中心,英国的世界一流大学成为世界各地留学生的理想目的地。据不完全统计,英国在1660年至1730年间,培养了60多名世界杰出的科学家,占当时全世界杰出科学家的36%,所产生的重大科学成果占全世界科学成果总数的40%以上。

18世纪中期到19世纪中期,启蒙运动形成了法国自由理智主义的传播。法国先后恢复、改制和新建了巴黎高等师范学校、中央公共工程学院、巴黎政治学院、巴黎大学,建立了自然科学、数学和工程技术的稳固联系,以巴黎为核心聚集了巴黎索邦大学、巴黎高等师范学校、巴黎第七大学、巴黎第十一大学、巴黎政治学院、巴黎综合理工学院等一批世界一流大学,法国逐渐形成了世界一流大学高地。以巴黎为核心的世界一流大学高地的形成,为法国成为世界科学技术中心提供了可能,涌现出居里夫妇、达朗伯、萨迪·卡诺、拉普拉斯等一大批科学家,在热力学、化学、天体力学等学科领域做出了突出贡献,为内燃机革命和化学革命提供了理论基础,引领了世界科技发展的潮流[12]。

(三)以应用科学为特征的世界一流大学高地

19世纪初至20世纪初,德国资产阶级革命以后,德国大学在学习英国发展的成功经验的基础上,积极采纳现代哲学和科学思想,坚持学术自由和教学与科研相统一的原则,建立了规范的教育体系。以柏林大学、哈勒大学和哥廷根大学为代表的德国大学将教学与科研结合,使得科学研究成为大学的主要职能之一[13]。

德国大学教学和科研结合、科学与企业结合、科学与技术结合的办学模式在世界范围内得到认可[14]。德国世界一流大学的成功为德国科学技术的成功打下了人才基础,培养了一批世界著名科学家,如德国科学家施莱登和施旺提出了细胞学说,物理学家基尔霍夫提出了著名的电流定律,伦琴发现了X射线,普朗克提出普朗克常数等,引领了时代的发展。据统计,1901~1910年德国诺贝尔奖获得者占世界总数的25%[15]。19世纪末德国的大学成为了现代研究型大学的先行者和引路人,引领高等教育步入一个崭新的时代,形成了柏林、慕尼黑、科隆等世界一流大學高地,促进了科技的进一步发展。在世界一流大学高地的支撑下,德国的教育和科技快速发展,使其在第二次工业革命后迅速崛起。

(四)以创新驱动为特征的世界一流大学高地

创新驱动是美国世界一流大学高地发展的显著特征。南北战争之后,美国扩大各州立大学的办学规模,同时仿照德国大学的模式,创办了美国自己的第一所大学——约翰霍普金斯大学。该校将教学与科学研究紧密结合,后来居上地建立起新的教育制度。新制度将创新作为大学的核心,充分发挥学术带头人的作用,培养了大批创新人才。以约翰霍普金斯大学为代表的研究型大学为国家创新提供了不竭动力,同时促进了城市经济发展,为城市经济和产业的发展提供了知识、技术和人才支持[16]。

第二次世界大战使美国成为最大的赢家,强化了其超级大国的地位。美国大学利用技术创新的优势,积极承担战时研发任务,促进了大学科研水平的提高。一方面,美国大学利用国家投入巨资开展著名科学计划,服务于国家发展,促进了大学创新水平和实力的提升,作出了重要贡献。例如,二战时期哈佛大学35%的教师服务于战争,战争的需要成为大学科研的风向标[17]。麻省理工学院在第二次世界大战期间是最大的战时研发承包商,承担了大量先进武器装备的研发[18]。另一方面,美国大学利用稳定的政治环境,吸引了大批优秀人才,譬如二战期间许多德国优秀科学家被美国接收,其中包括爱因斯坦、原子弹之父西拉德、氢弹之父特勒等世界著名科学家。

二战结束后,哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州理工大学和哥伦比亚大学等世界顶级一流大学迅速崛起,使得美国成为世界高等教育的中心。美国的世界一流大学以创新为主要特征,与区域城市深度融合发展,形成了以纽约、波士顿、洛杉矶、旧金山为中心的世界一流大学高地,成为美国和区域城市社会经济和科技创新的动力源泉。

我国从2016年启动了旨在提升高等教育综合实力和国际竞争力的“双一流”建设。首轮建设名单中包括42所世界一流大学建设高校和98所世界一流学科建设高校。其中北京、上海、长沙各有3所世界一流大学建设高校。围绕国家发展战略布局,北京、上海、长沙、武汉、南京、广州等世界一流大学高地正在形成。

三、世界一流大学高地形成的空间逻辑

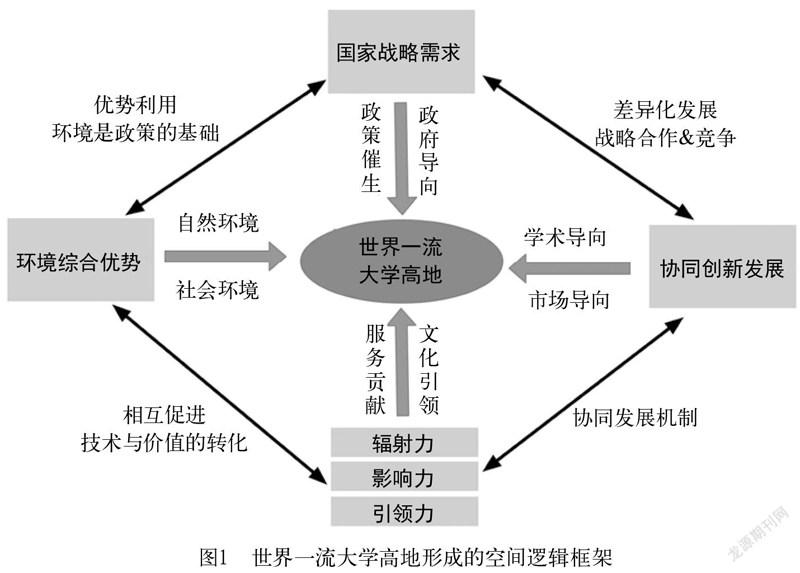

从世界一流大学和城市区域的发展空间逻辑看,世界一流大学高地的形成是新时代背景下国家战略需求与政策支持、自然与社会环境综合优势、大学与区域城市协同创新发展、大学服务贡献与文化引领等要素催生下的产物。世界一流大学高地形成的空间逻辑框架如图1所示。

(一)世界一流大学高地是国家战略需求与政策催生的产物

国家战略和宏观规划对世界一流大学的定位和发展具有导向作用,政府政策支持是世界一流大学高地形成的重要支撑。

第一,国家战略和统筹规划是世界一流大学高地形成之本。世界一流大学高地建设是对国家与区域发展战略的回应与支撑。哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学、东京大学、北京大学、清华大学等世界一流大学诞生于国家战略、城市发展需要之际,这些大学通过开展相关领域的科学研究,支撑国家重大发展战略需求。政府对城市区域和大学的统筹规划,使全球各地的一流学生和学者集聚在一起,为坚固世界一流大学的地位提供了有力的支撑。法国因为20世纪上半叶的两次世界大战蒙受了巨大的损失,大学的发展更是一落千丈。进入21世纪,为了应对高等教育全球化的激烈竞争,法国政府加强对一流大学的统筹布局,先后颁布实施高等教育改革法案《综合大学自由与责任法》和《高等教育与研究法》[19],启动“学士助成”计划[20]、“卓越大学计划”,从根本上扭转了法国大学国际竞争力不强的局面,整体上提高了法国世界一流大学的办学水平,扩大了法国大学的国际影响力。

第二,经费保障和政策支持成为世界一流大学高地的力量之源。纵观全球世界一流大学高地的发展史,政府为世界一流大学建设和发展提供了充足的经费保障和政策支持。世界一流大学获得大量科研经费,增加了自身的经济实力,丰富、拓展了自身的资源配置与发展空间。更为重要的是,世界一流大学高地的学术生产力和技术创新能力在这一过程中得以充分彰显与释放,为高科技创新型城市的建设与发展提供了源源不断的创新动力与科技支撑。二战结束后,美国政府进一步加大对科学技术的研发投入,促使一大批大学在二战后迅速成为令世界瞩目的、引导世界大学发展方向的世界一流大学。以旧金山湾区为例,其世界一流大学的发展与联邦政府和州政府的大力支持是分不开的,无论私立大学还是公立大学,都从联邦政府获得了大量的资助低收入学生的经费[21]。

第三,“双融合”是世界一流大学高地发展之核。新时代、新形势下,产教融合、科教融合是世界一流大学发展的重要举措和关键环节。产教深度融合有力地推动了科技资源的开放共享,极大地促进了校校合作、校企合作等多维度的合作。科教融合为世界一流大学教学、科研的双发展提供了良好的平台,教学和科研资源之间的相互转化更是有效实现了世界一流大学资源的合理配置和利用。美国旧金山世界一流大学高地通过创新创业孕育了符合大湾区协同创新的驱动机制、运行机制和保障机制, 真正形成了学术界、产业界、政府三方跨越边界、交叉融合的三螺旋创新集群[22]。

(二)世界一流大学高地是自然环境与社会环境综合发展的产物

得天独厚的自然环境、强大厚实的经济基础、历史悠久的文化积淀为世界一流大学高地的形成奠定了坚实的基础。

第一,优越的自然环境筑牢世界一流大学高地根基。任何世界一流大学高地都不是凭空产生的,必须依托区域良好的地理条件。天然的地理区位优势是世界一流大学高地形成的空间载体,地理临近性是大学集群形成的必要条件,而大学集群是世界一流大学高地的显著特征。例如,依托地缘优势和地理临近性,位于美国东北部大西洋沿岸的纽约湾区形成了以纽约、波士顿、华盛顿为轴线的大学集群[22],大学之间突破“知识的孤岛”,建立起有利于知識流动、知识创新、知识扩散的湾区创新体系,并促成了纽约世界一流大学高地和波士顿世界一流大学高地。此外,东京大湾区、旧金山大湾区、伦敦的泰晤士河、巴黎的塞纳河等也都有相似的情形。

第二,经济发展夯实世界一流大学高地物质基础。新经济增长理论认为,知识和专业化的人力资本积累可以产生递增收益,并使其他投入要素的收益递增,进而保证总的规模收益递增;知识和人力资本产生的溢出效应是区域实现持续发展所不可或缺的条件。一方面,产业变革刺激了区域内世界一流大学的建设与发展,使大学获得了大量政府或企业的经费支持,并通过科学技术成果转化促进了产业的发展和更新换代;另一方面,世界一流大学高地上诞生了诸多的政治家、科学家、教育家、企业家、艺术家等,这些卓越的校友对于大学的各种有形或无形的回馈进一步强有力地推进了世界一流大学高地的建设。

第三,地域文化积淀世界一流大学高地发展底蕴。文化在世界一流大学高地的形成过程中,起着潜移默化的作用,大学的办学理念深受其地域文化传统的影响。世界一流大学高地作为文化植根的主体,通过“信息、知识、信任、习俗、规范、正式或非正式制度”所构成的“无形文化网络”深深植根在区域客体[23]。例如,洛杉矶人民乐观进取、勇于创新、讲求实际的精神[24]与简明、开放的城市文化融于一体,潜移默化地影响着其区域内世界一流大学的发展,赋予了洛杉矶地区加州理工学院、加州大学洛杉矶分校等一流学府锐意进取的品质。伦敦区费边主义的兴起,推进了高等教育建设与产业发展的联系,促使伦敦区形成了大学的群落。费边主义“改良社会,追求平等和自由”的人文精神也影响着牛津大学、剑桥大学、伦敦大学等大学的使命担当。

(三)世界一流大学高地是大学与城市、大学与大学协同创新发展的产物

第一,城校共建联合打造世界一流大学高地。城市与高校同根同源、相互影响、相互促进,是一种独特的城市文化;城市与高校共建世界一流大学高地是新时代、新形势下的新要求,也是大学发展和区域发展的必然选择。我国党和政府历来对教育事业高度重视和支持,更为一流大学的建设和发展提供了多方位的引导,促进了世界一流大学高地的形成。从世界范围来看,城市政府部门和世界一流大学在人才培养、科研创新、成果转化等方面开展长期合作,城校协同发展与创新,有利于大学发挥更大的效用,为区域经济发展和产业结构升级输送高层次创新人才和产业领军人才,为区域经济、政治、文化发展注入新鲜血液。例如,美国旧金山世界一流大学的优秀毕业生在当地创建了众多公司,惠普、谷歌、领英(LinkedIn)等公司的创办人均来自斯坦福大学;在创新创业生态系统中,斯坦福大学的创新与创业精神成就了硅谷,同时硅谷的成功也给予了斯坦福大学巨大的支持,使斯坦福大学更具创新与创业精神[25]。

第二,大学协同发展抢占科技创新制高点。世界一流大学高地的形成是世界一流大学相互合作与竞争、协同发展的成果。世界一流大学在学科建设、科技与文化创新、人才培养、社会服务等方面充分发挥自身特色,实现个性化发展,在高端人才引进方面各尽其能,实施不同的人才引进政策和卓越人才培养计划,纷纷打造分学科、有梯度、全方位的人才培养支持体系,不断地为世界一流大学高地的形成注入新鲜的血液。良好的生态竞争环境在很大程度上促进了世界一流大学的发展和世界一流大学高地的形成。在生态竞争环境下,世界一流大学之间形成了不同形式的联合办学模式和合作模式,基于资源共享、优势互补原则,采取了合作交流、协同发展与创新的重要举措,从教学、人才培养到科研、技术创新、信息共享等各方面,开展深层次的合作与交流。如上海利用在沪一流大学优势,推进协同发展,建立了中国硅谷张江高科技园区,通过建设多学科融合创新平台,面向变革性前沿技术以及关键科学问题,构筑了生物医药创新链、集成电路产业链和软件产业链的框架,聚焦集成电路、人工智能、生物医药等关键领域,抢先布局世界科技发展制高点。

(四)世界一流大学高地是辐射力、影响力和引领力联动的产物

第一,世界一流大学高地的辐射力体现于跨层次、跨空间的贡献。纽约、波士顿、旧金山、伦敦、柏林、东京等能够成为全球范围内典型的世界一流大学高地,离不开高地内各大学在追求卓越、服务区域方面的辐射与贡献。作为所在城市经济发展的重要贡献者,世界一流大学是重要的知识型企业,也是知识型经济所依赖的人力和智力资本的供应商[26]。世界一流大学通过知识生产、技术创新、人才培养等积极参与到国家和城市区域的政治、经济、科技、文化建设中,为国家科技创新战略实施和创新型城市建设提供强有力的支撑,促进城市区域产业经济的发展,成为经济发展的助推器。例如,上海是长江三角洲世界级城市群的核心城市,吸引了大量的外资和外企,辐射整个长三角经济圈。上海世界一流大学与城市形成了以战略为导向、经济为纽带、科技为核心、文化精神为引领的共生互动关系,城市通过政策、经费、环境等促成大学发展,形成世界一流大学高地,辐射并带动城市发展。

第二,世界一流大学高地的影响力主要体现于全球影响力。坚持国际视野,加强国际交流,提升国际影响力,是世界一流大学发展的重要路径。国际交流与合作是大学跻身全球一流大学行列和阵营的明信片。建设世界一流大学高地要坚持全球视野、国际水平,提升全球影响力。世界一流大学的国际交流与合作,要从国家发展战略出发,担当全球科学发展、文化交流、经济合作、战略协同的大使。一方面,要加强与世界一流大学和国际组织的实质性合作,开展高水平人才联合培养和科学联合攻关;另一方面,要面向国家发展战略需求与高等教育发展的重大变革,开展国际交流与合作。例如,清华大学制订并实施《全球战略》,积极统筹海内外布局,与深圳市合作共建深圳国际研究生院,与华盛顿大学和微软公司合作在美国西雅图建立全球创新学院(GIX),与丰田公司成立清华大学-丰田汽车联合研究院,拓展优质国际化办学资源,构建起庞大的关系网和科研基地,提升了清华大学在国际上的影响力。

第三,世界一流大学高地的引领力强调世界一流大学高地的目的指向。世界一流大学高地必须以价值增值为导向。引领力体现于世界一流大学在科技创新中扮演的角色,即知识创新的载体、技术创新的引擎。世界一流大学在国家创新战略和城市创新体系中发挥着不可替代的重要作用。世界一流大学往往汇集了最优秀的科研人员、最精密的科研设备,进行知识生产和科研创新,成为城市及区域的创新动力,更引领其他高校的发展。以哈佛大学、麻省理工学院为中心的“128公路”,作为美国大学科技园的成功典范,开创了校企合作和科技创新的新模式[27]。该模式打破了大学与企业割裂的状态,将大学研究成果尽快就地转化,同时,增强其研究的应用价值。“128公路”引领了世界范围内世界一流大学的发展与创新。

四、经验与启示

当前,世界科技创新进入空前密集活跃期,各国迎来了发展的机遇期与关键期。世界一流大学在国家和区域发展中的作用更加凸顯,世界各国都在集中优势资源,加大资金投入,建设世界一流大学。为了提升我国高等教育综合实力和国际竞争力,国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,推进我国世界一流大学和一流学科的建设。世界一流大学高地形成的时空逻辑,对我国开展新一轮“双一流”建设,加快形成我国世界一流大学高地和世界主要科学中心和创新高地等具有一定的启示意义。

(一)世界一流大学高地是世界科学中心和创新高地的基石

世界一流大学对人才的汇聚、科技的孵化、文化的传承、城市创新发展起着关键作用,是国家成为世界科学中心和创新高地的首要条件。我国世界一流大学建设要立足科学技术发展前沿,加大“双一流”建设力度,面向国家发展重大需求,促进国家经济社会发展,提高人民健康水平,形成世界一流大学高地。要利用高地优势,培养和引进全球顶尖高层次人才,形成高层次人才高地,满足国家战略和区域发展需求,为实现“两个一百年”奋斗目标提供强有力的支撑。

(二)国家发展战略布局是世界一流大学高地形成的关键

从世界一流大学高地形成的历史逻辑看,政府主导是各个阶段世界一流大学快速发展的关键原因。世界一流大学建设是一项宏大的系统工程,世界一流大学高地的形成是一个漫长的复杂过程。当前,以大数据、“互联网+”、人工智能、新能源等为代表的第四次工业革命正迅速到来,各种新理念、新技术、新知识层出不穷。国家应宏观统筹布局世界一流大学建设科学规划,大力实施和推进科教兴国战略、人才强国战略、科技创新战略,把世界一流大学建设摆在国家发展全局的核心位置,加大政策支持力度;社会要发挥市场主导作用,引导世界一流大学学科设置方向;大学要充分利用学术主导作用,加快自身创新能力和协同服务能力的提升,不断提高教育质量和办学水平。

(三)融合发展和协同创新是世界一流大学高地形成的核心

区域城市是世界一流大学产生和成长的沃土。区域城市对一流人才、一流技术、一流文化的追求,推动着世界一流大学高地建设的步伐。面对新形势、新挑战、新任务,以世界一流大学为核心竞争力的教育综合实力提升是教育现代化赋予的新使命。世界一流大学与城市融合发展、协同创新,要求城市将大学发展纳入城市发展战略规划,实现大学办学定位和城市发展定位的有效衔接,汇聚优质资源和力量在关键领域实现重点突破,探索构建世界一流大学与城市的协同发展模式和互利共生机制。世界一流大学应以内涵式发展和创新驱动为导向,解决城市发展的关键问题,加快构建形成多学科领域交叉融合,基础研究、应用研究和产业部门协同发展的创新生态,把“科研密度”转化为“创新浓度”,努力成为学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地。

(四)“双一流”建设是世界一流大学高地形成的路径

新时代科学技术迅速发展、国际环境风云变幻、经济社会快速发展。外部复杂的环境,给世界一流大学带来巨大的机遇与挑战。教育部、财政部、国家发展改革委联合印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》明确指出,“双一流”建设高校要健全科研组织和科研机制,提升协同创新成效,促进产学研深度融合,加快科研成果转化[28]。例如斯坦福大学等美国一流大学与当地协同创新发展,美国硅谷才能享誉全球,并荣冠“科技之城”的美誉[29]。因此“双一流”建设高校必须主动作为,抓住时代机遇,促进世界一流大学与城市的协同发展,充分利用自身的优势资源主动适应城市发展布局,以人才创新培养为纽带、科技创新成果为驱动、高质量社会服务为核心,实现辐射力、影响力、引领力三力联动,实现与城市区域的互动发展,主动适应协同创新发展的新模式。

参考文献

[1] 张帆.德国大学“卓越计划”述评[J].比较教育研究,2007(12):66-70.

[2] 赵俊芳,姜检平.日本“COE计划”的阶段演进及制度实践[J].清华大学教育研究,2013(06):97-103.

[3] 王乘.建设一流大学的共性路径及启示[J].中国高等教育,2014(01):25-28.

[4] 国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-11-25)[2021-10-21].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html.

[5] 王戰军,刘静.世界一流大学的三大标志和四大特征[J].中国高等教育,2018(19):11-13.

[6] 王战军,蓝文婷.新时代一流大学的内涵探析[J].现代教育管理,2019(08):1-7.

[7] 王战军,刘静,王小栋.世界一流大学高地:概念、特征与时代价值[J].高等教育研究,2021(06):29-37.

[8] 习近平在清华大学考察:坚持中国特色世界一流大学建设目标方向,为服务国家富强民族复兴人民幸福贡献力量[EB/OL].(2021-04-19)[2021-10-21].http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/19/content_5600661.html.

[9] [日]汤浅光朝.Center of Scientific Activity:Its Shift from the 16th to the 20th Century[M]. Japanese Studies in the History of Science,1963:57-75.

[10] [瑞士]瓦尔特·吕埃格.欧洲大学史·第二卷:近代早期的欧洲大学(1500-1800)[M].贺国庆,等译.保定:河北大学出版社,2008:435-436.

[11] 洪明.英国都铎时期大学教育的世俗化[J].高等教育研究,2004(06):90.

[12] 张斌贤,杨克瑞.近代大学模式:法国、德国与英国[J].大学教育科学,2012(03):83-93.

[13] 贺国庆.近代德国大学科学研究职能的发展和影响[J].河北大学学报(哲学社会科学版),1996(04):8-16.

[14] 周丽华.德国大学与国家的关系[M].北京:北京师范大学出版社,2008:75-78.

[15] 倪凤钦,叶信治.式微与重生:德国大学百年发展的历程与省思[J].教育史研究,2020(03):10.

[16] 郄海霞.美国研究型大学对城市经济和产业的贡献[J].清华大学教育研究,2007(06):70-79.

[17] 白强.危机·转机·生机:哈佛大学改革轨迹探究(1869-2001)[D].南京:南京大学,2016:74.

[18] 单中惠.美国现代高等教育的发展与启示[J].上海高教研究,1986(03):108-111.

[19] 张惠,刘宝存.法国创建世界一流大学的政策及其特征[J].高等教育研究,2015(04):89-96.

[20] 高迎爽.从集中到卓越:法国高等教育集群组织研究[J].清华大学教育研究,2012(01):59-65.

[21] 常桐善.美国旧金山湾区高等教育共同体的发展特征——兼谈对成渝地区双城经济圈高等教育发展的启示[J].重庆高教研究,2020(05):18-31.

[22] 欧小军.世界一流大湾区高水平大学集群发展研究——以纽约、旧金山、东京三大湾区为例[J].四川理工学院学报(社会科学版),2018(03):83-100.

[23] 潘海生.大学集群和谐发展的机制研究[D].天津:天津大学,2008:38.

[24] David H.New York and Los Angeles:Politics,Society and Culture:A Comparative View[M].Chicago:University of Chicago Press.2003.

[25] 王建华.大学创新创业生态系统的构建——基于硅谷的分析[J].江苏高教,2019(12):9-16.

[26] 王战军,于妍.世界一流大学的外溢效应与城市建设——以武汉市为例[J].教育发展研究,2021(05):1-7.

[27] 杨尊伟.美国大学科技园发展的影响因素与成功经验——“128公路”和“硅谷”案例研究[J].中国高校科技,2021(04):48-52.

[28] 教育部,财政部,国家发展改革委.统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)[EB/OL].(2017-07-01)[2021-10-21].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_ 295701. html.

[29] 卢晓中,卓泽林.湾区高等教育的形成与发展——基于粤港澳大湾区与旧金山湾区比较的视角[J].高等教育研究,2020(02):90-98.