探析威廉·阿道夫·布格罗绘画中的圣母情结

2022-02-07朱城棋王一旺

朱城棋 王一旺

摘要:法国学院派绘画最具代表性的大师威廉·阿道夫·布格罗给世人留下了大量的经典作品,给人以安详宁静的视觉享受,作品中平民化圣母形象传神的描绘,表达了艺术家内心真挚且丰富的情感世界。布格罗的生平及艺术经历精彩纷呈,探究布格罗绘画作品中的圣母情结,结合其艺术主题分析、挖掘其深藏在作品中的圣母情怀。

关键词:布格罗;圣母情结;绘画主题

19世纪的法国,社会急速变迁,中产阶级崛起,新一代的艺术思潮风起云涌,画家威廉·阿道夫·布格罗坚持新古典主义法则,与古典主义、浪漫主义的艺术观念持有者争论不休。布格罗的早期作品遵循着他在学校努力研究的学院派模式,创作主题严肃、沉重且场景宏大。布格罗的早期作品画幅巨大,购买对象仅限于国家或者教会,私人无力收藏。私人的经济赞助和教会的资金支持无法维持布格罗的绘画材料购置及其家庭日常开支,画家常常捉襟见肘,因此他逐渐将画风从古典历史题材转向热销的风俗画题材。在布格罗的风俗题材作品中,仍然以平民化的圣母形象为主题,随处流露浓郁的宗教气息。

一、威廉·阿道夫·布格罗的艺术成长环境

威廉·阿道夫·布格罗(W i l l i a m A d o l p h e Bouguereau,1825—1905)出生在法国的拉罗谢尔,在很小的时候,布格罗就表现出了不可思议的绘画天赋。布格罗幼年时期便被过继给他的叔叔尤金,尤金在当地是一位小有名气的牧师,培养并引导了布格罗的艺术创作。布格罗很小就开始学习拉丁文,并能熟练阅读拉丁文的希腊神话和《圣经》。他在庞斯地区就读的中学是修道院改建而成的,这使他从小受到宗教文化的熏陶,奠定了其绘画创作的风格基础。

1841年,布格罗因家庭原因被迫中止学业,幸而一位老客户发现了布格罗的天赋并说服其父亲,才得以使其重新获得学习的机会。由于要兼顾工作,布格罗的学习时间便只有清晨和深夜。尽管如此,1844年他仍获得了人物画一等奖,从此,布格罗的创作激情一发不可收拾。众所周知,当时的世界艺术中心是巴黎,但布格罗的母亲做针线活收入甚微,父亲也无财力资助其前往巴黎学习,幸好从事教区工作的叔叔相助,安排布格罗为他的教区居民画肖像,积攒前往巴黎深造的费用。1846年,布格罗被弗朗索瓦·爱德华·皮科特的画室录取,终于如愿进入了巴黎美术学院。

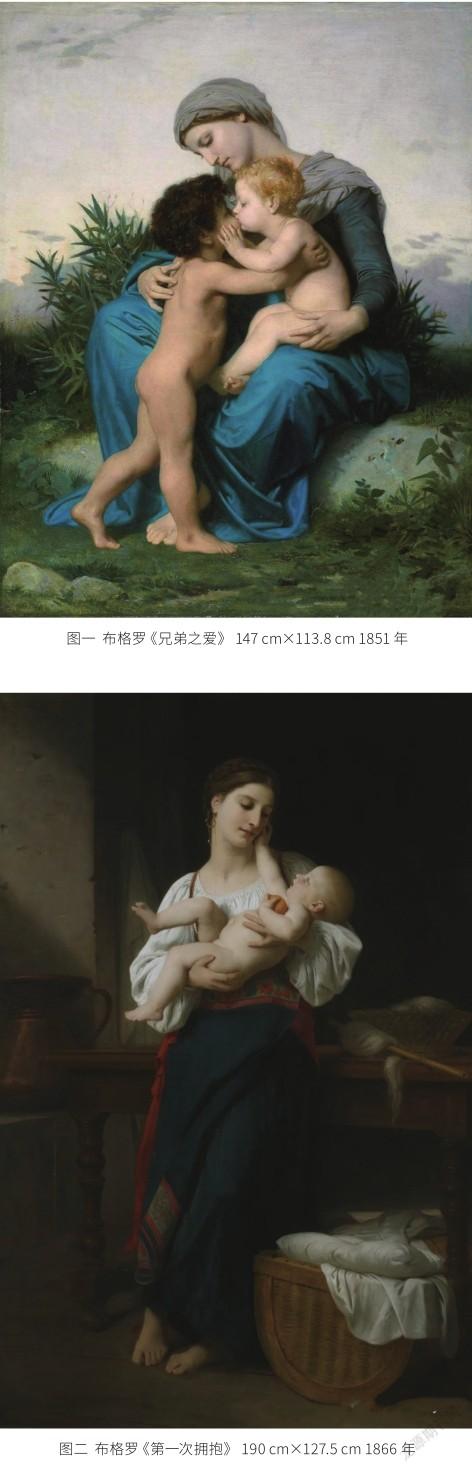

布格罗在1850年所画的《赞诺比亚女王在亚蕾克斯河畔被牧羊人发现》在“罗马大奖”中获得头奖,获得去意大利留学四年的机会。布格罗极为重视这来之不易的学习机会,在留学期间对意大利文艺复兴时代、巴洛克时期的大师名作进行深入研究,尤其是拉斐尔的作品。布格罗学习拉斐尔塑造圣母形象的能力,以求表达纯净而真挚的感情。在布格罗的一些作品,例如《兄弟之爱》中,能直接地感受到拉斐尔的气息,他笔下的圣母形象更加典雅、柔美。布格罗吸取文艺复兴时期的大师精华,加上自己的理解,逐渐形成自己的绘画风格。美国艺术批评家弗利昂纳·E·威斯曼在《布格罗》(1996年)一书中写道:“布格罗吸收了来自文艺复兴以来的创作传统,虽曾经游学意大利,访遍古典文化,但他扎根的法国古典文化对其影响远胜过其他文化。”①

二、布格罗绘画作品中的平民化圣母

1851年后,布格罗作品中严肃沉重的画风转变为轻快柔和的画风,而《兄弟之爱》(1851年)(图一)为其代表作之一。这幅画借鉴了拉斐尔《花园中的圣母》的构图,采用金字塔式构图,此类构图在圣母子题材的绘画中是常用的一种。此幅作品描绘的是在郁郁葱葱的郊野上,母亲坐在岩石上,低头温柔地注视着怀里一对可爱的兄弟,神态优雅高贵。女人身着蓝色的长袍,包裹着飘逸的头巾,举手投足间流露出时代的生活气息,从姿态上可看出布格罗所画的是平民化的圣母,不禁让人联想起拉斐尔的作品。画面中的圣母形象朴素、真实、和蔼可亲,不是高高在上的神,而是现实生活中充满慈爱的母亲。两个孩子在母亲的拥揽下亲昵无间,表现出寻常百姓的天伦之乐。画面中的环境也并非是圣母画中常见的教堂,而是青葱翠绿的草地,使整幅画充满生活气息。画家又以青灰色的色调衬托主题,彰显圣母的庄重,在世俗的画面中既展现圣母的庄严,又体现母性的光辉。此幅作品虽非历史题材,但三角形的構图方式仍使充满生活情趣和世俗乐趣的轻松场景令人产生奇妙的仰慕感。

世俗母子的形象在布格罗笔下多次呈现,母爱的高贵和伟大被展现得淋漓尽致,无论是含蓄、沉稳,还是温馨、诗意,都让人肃然起敬。基于古典传统和宗教情怀,布格罗关于家庭、亲子的作品,有许多都是以圣母与圣子为原型。如《第一次拥抱》(1866年)(图二)的场景设置在室内,阳光从左侧窗户射入,洒在一脸安详的母亲身上,人物笼罩在柔和的光晕之中。从构图上来看,垂直式构图给人以崇高、宁静之美,画中母亲典雅、庄重,不失慈爱。这幅画取材于现实生活中平淡真实的场景,将圣子、圣母平民化,母亲形象温柔善良,看上去与日常生活中的母亲相差无几,整个画面弥漫着幸福愉悦的气氛。母亲脸上并无太多的表情,但从她低垂的眼帘、微微上翘的嘴角以及环抱着婴儿的小心翼翼的双手,这一切都让人感受到母亲的温柔和慈爱。怀中的婴儿面带笑容,伸出右手触摸圣母的脸颊,似乎想和母亲说些什么。母亲身着白色的上衣、深蓝色的半身长裙,在阳光照射下,蓝色变成庄重、高贵的“布格罗青”;腰间一缕暗红丝带垂落,与深蓝色长裙相映衬,红蓝配色总能让人联想到圣母玛利亚的衣着。画家以细腻的笔触和栩栩如生的铁壶、织物、婴儿椅,营造出温馨的生活氛围。《丰收归来》(1878年)(图三)中驴背上驮着的女人和孩子,形成一种飞三角式构图,主人公依然是一位母亲,处于画面的中心位置,其他三人以各种姿态分布于她的左右两侧,构成一个精妙的三角形,这种强有力的构图凸显了画作的主题。作品中,周围的人们围绕骑驴者欢呼雀跃,庆祝丰收的喜悦,母亲却一脸愁容,谁也不知她在烦恼什么。她眉眼低垂,目光似乎停留在孩子身上,双手小心地护着怀里的孩子,静默不语。画中的母亲身穿深蓝色长裙,而身上披肩的波西米亚花纹和头巾,都能体现布格罗所处时代的审美。此外,整幅作品以自然为背景衬托人物,将作品中的人物刻画得尤为生动,这种刻画方式运用于三角形构图,更能彰显母亲的崇高形象,充满了古典美感。

三、结语

布格罗曾说,他只有在画画的时候才感到快乐。晚年,他告诉《波士顿晚报》的记者:“每天我都满怀喜悦地去我的工作室。晚上,因为天黑,我不得不停下来,我几乎等不及看到第二天早晨的到来……我的工作不仅是一种乐趣,还是一种必需品。我生命中哪怕拥有再多的东西,如果我不能把自己奉献给我心爱的绘画,那我就只有痛苦。”②在布格罗的作品中,圣母是一个永恒的形象,他常常表现圣母的慈爱,却很少描绘男性,可能是因为布格罗在母亲的呵护下长大,母爱影响了他的一生。

一生致力于艺术创作的布格罗于1905年病逝于故乡拉罗谢尔。他一生都在追寻美与真实,在视觉上做到尽善尽美,创作近乎完美无瑕的作品,给后代留下美好、纯洁的视觉享受。他的艺术流传至今,对艺术锲而不舍的探索精神使他在艺术上形成了别具一格的审美见解和主张。作为古典主义的代表,他向世人展现古典主义的真正内涵,也引领着人们对布格罗艺术的探索。

基金项目

本文为福建省社会科学规划项目“生态美学在生态文明建设中的理论与实践研究”(项目编号:HM-20092)的研究成果。

作者简介

朱城棋,福建师范大学美术学院专业硕士。

*通讯作者:王一旺,福建师范大学美术学院教授、硕士生导师,中国美术学院人文艺术学院美术学博士。

注释

①贾岛:《威廉·布格罗人物画作品研究》,陕西师范大学,2012年。

②(美)弗里昂纳·E·威斯曼:Bouguereau,Pomegranate Communication,1996年,第14頁。

参考文献

[1]何政广,黄淑媚.布格罗[M].石家庄:河北教育出版社,2005.

[2](美)弗里昂纳·E·威斯曼.Bouguereau[M].Petaluma:Pomegranate Communication,1996.

[3]张晓叶.环球美术家视点系列—布格罗[M].长春:吉林美术出版社,2009.

[4]贾岛.威廉·布格罗人物画作品研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

[5]杨慧.布格罗绘画风格研究[D].锦州:渤海大学,2013.

[6]姚家明.布格罗绘画女性形象风格研究[D].新乡:河南师范大学,2016.