从及物性角度分析《丑奴儿·书博山道中壁》及其英译文

2022-02-03邢崇慧

邢崇慧

【摘要】 宋词是我国古典文学历史上的一块瑰宝。宋词能被世界所熟知,与诸多翻译家的翻译成果离不开关系。《丑奴儿·书博山道中壁》作为豪放派诗人辛弃疾宋词作品代表作之一,受到了国内外诸多译者的青睐,现存许多英译本。本文从及物性角度分析《丑奴儿·书博山道中壁》及其英译本,采用定性分析研究此词原文及许渊冲、林语堂的译文所使用的过程类型,并探究及物性过程在译文中发生变化时背后蕴含的翻译技巧。

【关键词】 宋词;辛弃疾;及物性

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)02-0123-03

《丑奴儿·书博山道中壁》(又名《采桑子》)作为辛弃疾的代表作,篇幅虽然短小,但是词面简单易懂,整片不含典故,易于外国人理解,所以导致这首词被译介的次数十分频繁,许多知名译者都曾翻译过这首词。在诸多译本中,林语堂和许渊冲的译本受到学界的关注和研讨最多。诗词这一元素穿插在中国古代历史发展中,所以各类诗词在文坛中占据着举足轻重的地位,诗词的译本也对弘扬中国传统文化起到至关重要的作用。本文尝试及物性角度入手,对比分析辛弃疾词作《丑奴儿·书博山道中壁》原文以及林语堂和许渊冲的英译本所使用的及物性过程,以期丰富及物性角度在中国古诗词翻译及翻译分析中的运用。

一、辛棄疾及其《丑奴儿·书博山道中壁》

辛弃疾,南宋著名爱国词人,号“稼轩居士”,曾被称“词中之龙”,辛弃疾不仅仅是豪放派词人的代表,其词艺术风格多变,与此同时他更是卓越的政治家及军事家。南宋时期,由于金兵南犯,山河破碎,目睹这一切的辛弃疾,一生力主抗金,曾上《美芹十论》《九议》,陈述攻守之策,却因与当政权力意见不合,退隐山居,最后抱憾病逝。

公元1181年,辛弃疾由于受弹劾,官职被罢、从此开始了他中年以后的闲居生活,在此期间,他常常游览博山,虽景色唯美,但眼看山河破碎,自己却无能为力,故愁绪满腔之下,题了这首名词。这篇词的整体基调充满了作者的愁绪,上片体现了作者还是少年时,对世界了解不深但却故作深沉的情态。少年时代的辛弃疾在中原沦陷区成长,他见过金人的残暴凶狠,他一直被英勇精神所鼓舞着,锻炼了一身强大的胆识,年轻的他充满勇敢与自信,却不了解世事的无常,故说“不识愁滋味”,甚至为填新词无愁找愁,乐观与自信跃然纸上。

待到下片时,中年的辛弃疾对“愁”这一情感有了更深刻的体会,随着时间的增长,年级渐大,他满腹愁苦却有无处倾诉,这种报国无门的愁苦实在让人不吐不快。但此时投降派把持朝政,如果直抒报国无门之愁显然犯了大忌,所以他此处只能“却道天凉好个秋”,用一句含蓄隽永、耐人寻味的话来抒发愁苦。辛弃疾少年时代的强说愁与如今的好个秋形成了鲜明对比,体现了辛弃疾年纪渐大后,郁郁不得志的苦痛心情。不管是上片,还是下片,整片词的关键线索就是一个愁字,每句话都围绕愁字来描写,从青年到老年,令人回味无穷。

二、及物性系统简介

在及物性系统的概念下,人们通过六个及物性过程表达出了对现实世界和内心世界的经验,从而在描述六个过程的同时指明过程所涉及的参与者和环境成分。及物性系统通过反映现实世界中事物所处的各种过程,指明各种状态及关系,从而决定句子的不同类型和结构,从而集中地体现语言的概念功能。

韩礼德将这六种过程类型分为:物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程和存在过程。韩礼德在小说《继承者》中首次使用及物性系统,开创了及物性文体分析的先河。从那以后,国内外学者开始将及物性理论广泛应用于各种类型的话语分析,例如文学作品,广告,新闻语篇等。在翻译过程中,同一首词之所以会有许多不同的译法,使用不同的及物性过程,是因为即使是对于同样的事物情形,译者会在翻译过程中注入自己的理解与感情,并通过不同过程类型的句式传达给读者,所以不同译者所选择的及物性过程可能各不相同。

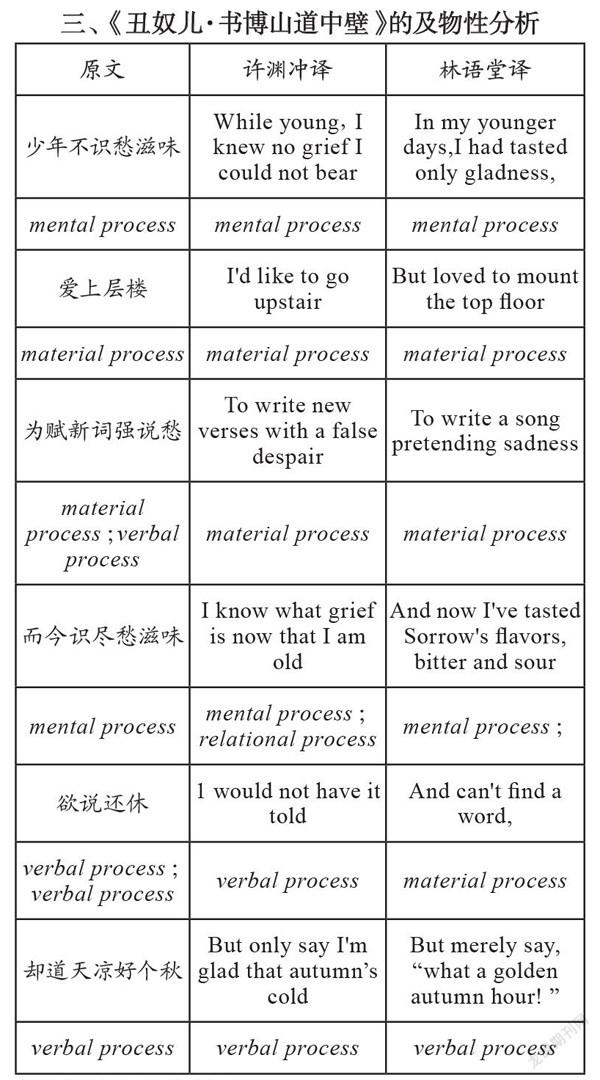

三、《丑奴儿·书博山道中壁》的及物性分析

(一) 参与者分析

首先,通过整体分析原文可以得出,在原文中,每个句子都没有明显的主语。从及物性的角度来看,全文包含十一个个过程,分别是六个言语过程,三个物质过程,两个心理过程。其中,词中主语“我”的省略导致参与者角色的缺失,因为在唐诗宋词中为了保持文章的和谐,作者在写诗时经常将参与者角色隐去,从而让读者有身临其境的感觉,同时汉语偏向意合,即便省略掉参与者,读者也可以意会到参与者的存在,不阻碍对作者想要表达感情的理解。两个心理过程都缺少参与者Senser,三个物质过程都缺少参与者Actor,六个言语过程都缺少参与者Sayer。

但是在英语中,许渊冲的译文没有省略主语,他加上了主语“I”,指出了所有省略的参与者,从而产生完整的语法从句。而在林语堂的译文中,他模仿原文同样省略了一些参与者,将使译文取得最佳信度和效度,最大限度地向“对等”趋同。但是他也增补了一个主语“I”,这是因为汉语和英语之间的差异。汉语是意合的,英语是形合的。汉语诗歌语言中存在着大量的句子成分的省略,导致了参与角色的缺失。在汉语的使用中,主语省略是一种非常普遍的现象,因为在中文语篇中,读者可以通过直觉意会到参与者的存在,但严格的英语语法是不允许的。

(二)“少年不识愁滋味”

原文中的第一句“少年不识愁滋味”,许渊冲和林语堂分别译为“While young, I knew no grief I could not bear”以及“In my younger days, I had tasted only gladness”。为了同原文对等,两者均用了和原文一样的心理过程,但是由于为了体现英语语法的严格性,在翻译时又同时都增补了参与者。但许渊冲此处用自己的理解来解读此词,用“I knew no grief I could not bear.”来译略为不妥,将译文翻译成中文则成了“我知道没有什么悲伤是我不能承受的”,这一译法缺少了作者年少时那种无忧无虑的感情色彩,与原文想表达的不识愁的感情有所出入。而林语堂用“I had tasted only gladness”来译这一句话,回译为“少年只识乐滋味”,同样与作者要表达的意思有些出入。

(三)“爱上层楼”

原文中的第二句“爱上层楼”,许渊冲和林语堂分别译为“I'd like to go upstair”以及“But loved to mount the top floor”。两者均用了和原文一样的物质过程。但许渊冲在此处为了英语语法的严格性,增补了参与者“I”。而林语堂在处理此处时,为了尽量遵照翻译的对等原则,使这句的译文中与原文看齐,同样省略了参与者,缺少主語“I”。

(四)“为赋新词强说愁”

原文中的第四句“为赋新词强说愁”,许渊冲和林语堂分别译为“To write new verses with a false despair”以及“To write a song pretending sadness”。在翻译过程中,原文所使用的及物过程可以转化为另一过程的间接成分。原文中的为赋新词强说愁使用了物质过程和言语过程,而许渊冲和林语堂的译文中的言语过程经过翻译都变成了物质过程中的环境成分,这是因为在此处很难找到一个恰当的动词来准确地表达原文中的言语过程,二者分别用“with a false despair”和“pretending sadness”来描述原文的言语过程。其中,许渊冲翻译的“despair”和“upstair”在此处使用非常巧妙,同原文的愁和楼一样形成了押韵,体现了翻译的音美。

(五) “而今识尽愁滋味”

原文中的第五句“而今识尽愁滋味”,许渊冲和林语堂分别译为“I know what grief is now that I am old.”以及“And now I’ve tasted Sorrow's flavors, bitter and sour.”。同原文一样,两位译者在翻译此处时也使用了心理过程,而与此同时许渊冲对译文的处理还运用了关系过程。原文中是没有主语的,在此处,两位译者为了英语语法的完整性,体现英语的形合,从而在译文中增添了参与者。通过分析可以看出,辛弃疾在原词下片所抒发的“愁”俨然与上片所言不同,上片的闲愁在此处已经上升为家国之忧的愤懑哀愁。在此处翻译中,许渊冲与自己的上片的译文对应同样用“grief”来翻译愁,而林语堂则用“Sorrow”来翻译愁。与此同时,林语堂将原词的“尽”用“bitter and sour ”来归纳,但“bitter and sour”意为“苦和酸”,因而原词“尽”字的内涵在两句译文中都没有完全表现出来。

(六) “却道天凉好个秋”

原文中的最后一句“却道天凉好个秋”,许渊冲和林语堂分别译为“But only say I'm glad that autumn's cold.”以及“But merely say, ‘what a golden autumn hour’.”。同原文一样,两位译者在翻译此处时,为了翻译的对等原则,尽量向原文靠拢,所以此处同样使用了言语过程。许渊冲为了英语语法的严格性,增补了参与者。但林语堂严格遵照翻译的对等原则,使这句的译文中与原文看齐,同样省略了参与者。林语堂使用“what a golden autumn hour!”意为“好一个金秋时分啊!”,意境表达上基本到位。而许渊冲译为“I'm glad that autumn's cold.”大意为“我很中意秋凉”,意境似乎不够丰满。辛弃疾在本词结尾处用“却道天凉好个秋”是有深意的。一方面,当时确实正值秋季,天气已凉,但作者选择“秋”这个意象,不只是表达季节的“凉”,更是在委婉地宣示其心中的“凉”:朝廷任用奸臣,对力主北伐的臣子极尽打压,自己也被削职闲置,以致报国无门。以达到“一语双关”。

通过以上及物性过程的变化可以看到,及物性在译文中的翻译技巧有过程的添加、过程类型的转换和过程的删除。中国古典诗词语言简洁、灵活、含蓄,而英语语言则非常精确、坦率,名词组尤其是诗歌意象的堆砌有时候需要进行从句化的改变,同样也就涉及了及物性过程类型的转换,更重要的是,当原文采用汉语所允许的一种不寻常的表达方式,而这种表达方式不存在于英语中时,这时译者一般就会进行过程类型的转换,以确保读者理解原文的意思。就及物性过程而言,原文中有两个平行过程时,为了达到一定的表达效果,作者在翻译时可能会用一个间接成分来代替原文的过程。

四、小结

通过定性分析可以得出,从及物性角度来看,不同的译者在翻译过程中,选择的及物性过程也不同,所以导致最后的翻译效果也不同。中文语篇翻译到英文语篇时,不论是许渊冲还是林语堂的译文都很难与原文在及物性过程及参与者等方面上达到完全对等。在翻译过程中,如果译者在及物性过程的选择上能尽量贴近原文,更好的配好原词的感情表达,便能更真实地反应词的内在含义。

参考文献

[1]黄露燕,郭晓春.经验纯理功能视角下《风赋》三译本对比分析[J].译苑新谭,2020,1(02):117-122.

[2]何静,谢志超.从及物性过程角度分析《凉州词》及其英译本[J].校园英语,2020,(40):247-248.

[3]闫婷,詹全旺.及物性视角下《项脊轩志》两英译本之比较[J].宿州学院学报,2020,35(09):51-56+61.

[4]徐莉娜,汤春梅.从及物性视角探移就格研究及翻译中的盲点[J].外语研究,2020,37(03):67-73+112.

[5]刘馨蔓.及物性视角下诗歌意境再现研究——以《天净沙·秋思》的两种译文为例[J].文教资料,2020,(19):

11-12+7.

[6]汤春梅.及物性理论视角下移就格的翻译研究[D].青岛大学,2020.

[7]罗瑶.从小句的经验功能角度赏析古诗的英文翻译——以《锦瑟》为例[J].唐山文学,2019,(02):91-94.

[8]张海峰.系统功能语言学对古诗英译的启示——对《九月九日忆山东兄弟》及其中译本的经验功能对比研究[J].文化创新比较研究,2018,2(10):111+113.

[9]毕雅菲.从及物性角度分析《春望》及其三篇英译本[J].科学中国人,2016,(17):199+201.

[10]岳翀.从及物性角度看古诗《送别》的两个英译本[J].产业与科技论坛,2015,14(02):183-184.