养殖鳗鲡拟指环虫病的研究与控制现状

2022-02-03樊海平张晶晶林煜钟全福卓玉琛林而舒

樊海平,张晶晶,林煜,钟全福,卓玉琛,林而舒

(福建省淡水水产研究所,福建福州 350002)

0 引言

鳗鲡是我国重要的特色出口淡水鱼养殖品种,年产值超200亿元。自从2006年以来,我国的鳗鲡养殖总产量在20万~25万t间波动,占全球鳗鲡养殖总产量的80%左右,已成为全球最大的鳗鲡养殖生产国家(徐忠等,2011;张婷婷等,2019)。养殖品种经历了单一的日本鳗鲡(Anguilla japonica)养殖,发展到美洲鳗鲡(A.rostrata)、欧洲鳗鲡(A.anguilla)、花鳗鲡(A.marmorata)、双色鳗鲡(A.bicolor bicolor)等多个品种养殖,养殖模式主要有土池养殖、工厂化水泥池精养及部分工厂化循环水养殖。其中,美洲鳗鲡和欧洲鳗鲡是工厂化水泥池精养及工厂化循环水养殖的主导品种,但在工厂化的养殖生产过程中普遍遭受拟指环虫病的侵袭。鳗鲡感染拟指环虫后的典型症状为摄食量减少、游动异常、体色发黑、呼吸频率加快、部分鳃丝充血,引起继发性细菌感染,严重时鳃小片坏死崩解,呼吸功能丧失而导致大批量死亡,对鳗鲡养殖造成严重威胁(樊海平,1998;陆宏达等,2008;张水波,2012)。由于甲苯咪唑、吡喹酮、氯硝柳胺等药物的长期广泛使用,致使拟指环虫已产生严重的耐药性(Waller and Buchmann,2001;姜礼燔和朱伟,2007),且不同区域或同一区域不同养殖场寄生的拟指环虫对药物的耐药性存在明显差异。目前,拟指环虫病已发展成为美洲鳗鲡、欧洲鳗鲡养殖的主要寄生虫病之一,虫体大量寄生及驱虫药物大量使用导致鱼体应激,进而引发其他疾病,给鳗鱼养殖业带来巨大经济损失(俞伏松等,2000),即拟指环虫病的安全有效控制是养殖生产的重要技术保障。为此,文章就养殖鳗鲡拟指环虫病的研究和控制现状进行综述分析,以期为鳗拟指环虫病的防控及研究提供参考与借鉴。

1 鳗鲡寄生拟指环虫的分类与分布

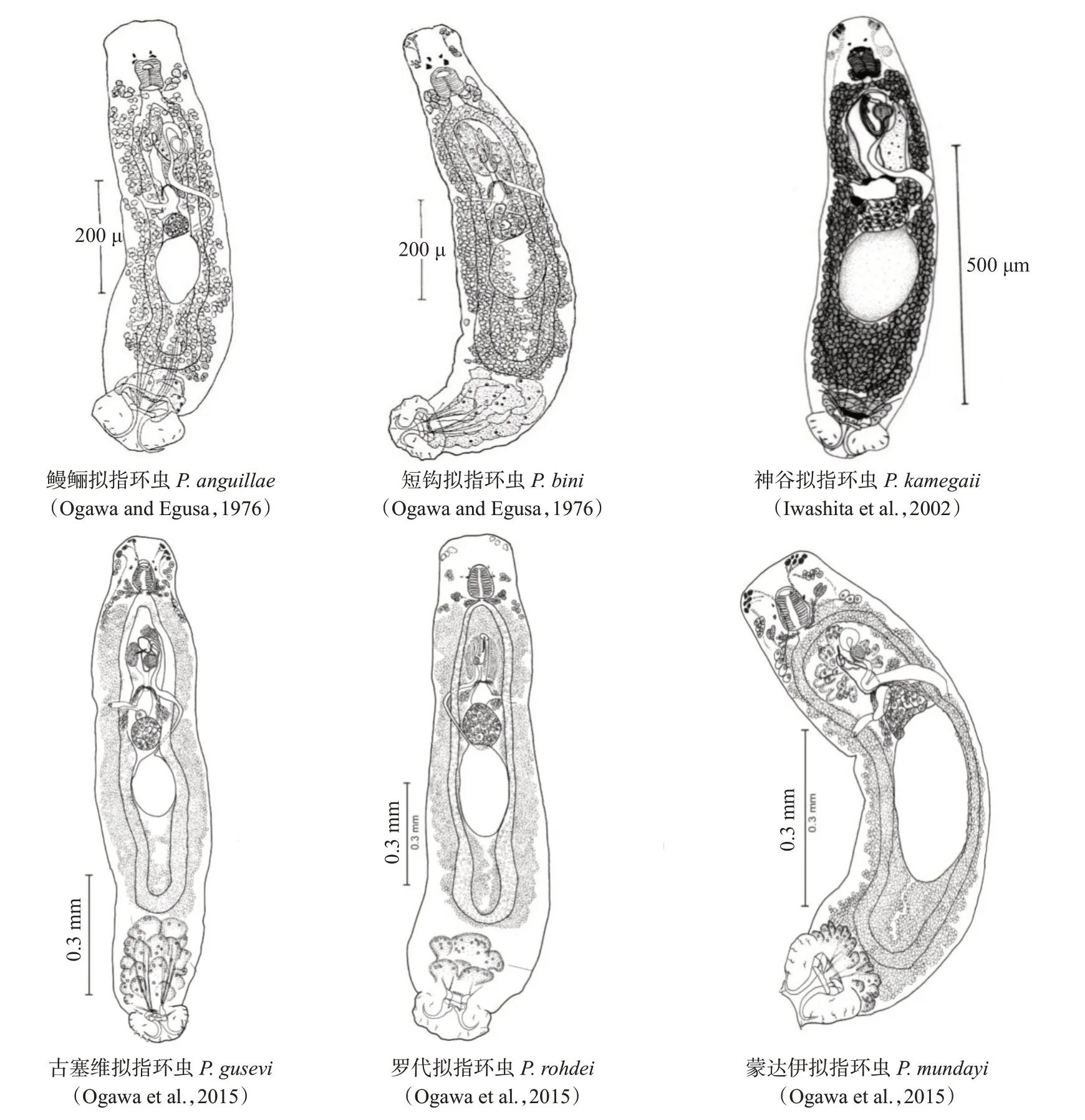

有关拟指环虫的报道可追溯到1929年,Kikuchi首次在日本鳗上发现Dactylogyrus bini,并提及另一种形态相似但具更大中央大钩的虫体。1948年,Yin和Sproston在中国养殖的日本鳗同样发现了这2种寄生虫,并归类到析枝环属(Neodactylogyrus),分别命名为N.bini和N.anguillae;1965年,Gussev根据形态学分类将其归并为拟指环虫属(Pseudodactylogyrus)。目前已报道的拟指环虫有鳗鲡拟指环虫(P.anguillae)、短钩拟指环虫(P.bini)、小睾拟指环虫(P.microchis)、神谷拟指环虫(P.kamegaii)、棘鰕虎拟指环虫(P.haze)、二翼拟指环虫(P.bialatus)、古塞维拟指环虫(P.gusevi)、罗代拟指环虫(P.rohdei)及蒙达伊拟指环虫(P.mundayi)(图1和表1)。在Ogawa等(1985)从日本和我国台湾地区养殖日本鳗鲡、欧洲鳗鲡采集的小睾拟指环虫标本中,按照睾丸大小很难将其与鳗鲡拟指环虫进行区分,故认为小睾拟指环虫与鳗鲡拟指环虫应为同一种类。此外,刘琳和王文斌(2001)认为吴宝华等(1988)报道的二翼指环虫中央大钩内突顶部折叠加厚、边缘小钩全部为雏型,在形态结构上与棘鰕虎拟指环虫非常相似,应归属于拟指环虫属,且与棘鰕虎拟指环虫为同物异名;但Ogawa等(2015)指出二翼拟指环虫具备更大中央大钩和雄性交接器附片,可与棘鰕虎拟指环虫区分开来。

图1 感染鳗鲡6种拟指环虫的形态特征Fig.1 Morphological characteristics of six Pseudodactylogyrus species infecting Anguillidae spp.

拟指环虫属的分类地位在高阶元分类归属上存在颇多争议(Lim et al.,2001)。Ogawa(1986)以拟指环虫属为模式属,建立了拟指环虫亚科(Pseudodactylogyrinae);而Le Brun等(1986)提出建立拟指环虫科(Pseudodactylogyridae);此后,Kritsky和Boeger(1989)又将拟指环虫科降回亚科水平。Mendoza-Palmero等(2015)、Šimková等(2016)基于部分核糖体大亚基(LSU)和28S rDNA的D1~D3域构建了指环虫科(Dactylogyridae)系统发育进化树,发现鳗鲡拟指环虫和短钩拟指环虫被归类为拟指环虫亚科(Pseudodactylogyrinae),与指环虫亚科(Dactylogyrinae)、锚首虫亚科(Ancyrocephalinae)和锚盘虫亚科(Ancylodiscoidinae)等指环虫科亚科聚类。我国学者将拟指环虫归类为扁形动物门(Platyhelminthes)单 殖 吸 虫 纲(Monogenoidea)多钩 亚 纲(Polyonchoinea)锚首虫科(Ancyrocephalidae)拟指环虫属(Pseudodactylogyrus)。丁雪娟和廖翔华(2005)采用PCR扩增鳗鲡拟指环虫28S rRNA序列5端并构建了分子系统发育进化树,证实拟指环虫属明显嵌合于其他锚首虫属之间,从分子生物学方面佐证了拟指环虫属应归属于锚首虫科。

拟指环虫属种类的几丁质结构与多数指环虫科的种类相似,已报道的指环虫属(Dactylogyrus)种类有900余种,我国至今报道的有369种(吴宝华等,2000)。指环虫属寄主种类有28科194属,包括鲤科(Cyprinidae)、刺鱼科(Gasterosteidae)、亚口鱼科(Catostomidae)、鰕虎鱼科(Gobiidae)、河鲈科(Percidae)及真鲈科(Percichthyidae)等,其中约有95%的种类寄生于鲤科鱼类(丁建华和金显文,2013)。指环虫属广泛寄生于鱼类鳃部,少数可寄生在皮肤和鳍上。页形指环虫(D.lamellatus)可寄生在草鱼的皮肤和鳍上(Šimkováet al.,2016),伸展指环虫(D.extensus)也可寄生在鲤鱼的皮肤和鳍上,而鼻腔指环虫(D.nasali)专性寄生于青鱼的鼻腔,乳突指环虫(D.papillus)专性寄生于最北鰟鮍鱼的产卵管(吴宝华等,1988)。拟指环虫是一类宿主及寄生位点专一性很强的寄生虫(Lim et al.,2001),宿主种类主要包括鳗鲡科(Anguillidae)的一些种类及海水鱼类细棘鰕虎鱼(Acanthogobius flavimanus)、斑尾复鰕虎鱼(Synechogobius ommaturus)和绿斑侏鰕虎(Amoyachloros tigmatoides)(刘琳和王文斌,2001;Truter et al.,2021),寄生位点均为鳃部。

寄生鳗鲡的拟指环虫属种类具有很强的宿主特异性,其地理分布随着特异性宿主鳗鲡的分布和异地养殖而存在差异(表1)。鳗鲡拟指环虫的宿主有日本鳗鲡、欧洲鳗鲡、美洲鳗鲡、花鳗鲡、莫桑比克鳗鲡、双色鳗鲡和澳大利亚鳗鲡,其地理分布呈全球性分布,在非洲、亚洲和欧洲,以及加拿大、美国和俄罗斯等均有大量报道(Truter et al.,2021)。短钩拟指环虫的宿主有日本鳗鲡、欧洲鳗鲡、美洲鳗鲡、花鳗鲡和莫桑比克鳗鲡,主要分布在亚洲、欧洲、非洲和美洲(Dzika ea al.,1995;Hayward et al.,2005;Katahira and Nagasawa,2014;Zhang et al.,2015)。小睾拟指环虫的宿主有日本鳗鲡和养殖欧洲鳗鲡,在我国和日本均有报道(Ogawa et al.,1985;潘炯华等,1990)。神谷拟指环虫只感染半咸水环境中的野生日本鳗鲡,分布在亚洲(Iwashita et al.,2002)。古塞维拟指环虫在澳大利亚的澳洲长鳍鳗(A.reinhardtii)和澳洲鳗鲡(A.australis)的鳃部均有发现,罗代拟指环虫在澳洲鳗鲡鳃部有发现,蒙达伊拟指环虫在澳大利亚和运输到日本的澳洲鳗鲡上有发现(Truter et al.,2021)。至今,我国发现寄生于养殖鳗鲡的拟指环虫仅有2种,分别为鳗鲡拟指环虫和短钩拟指环虫(钱宝珍和吴宝华,1984;黄翠琴,2004)。

表1 感染鳗鲡6种拟指环虫形态大小的比较(μm)Table 1 Comparison of measurements of six Pseudodactylogyrus species infecting Anguillidae spp(.μm)

图2 拟指环虫中央大钩测量方法及术语(Ogawa et al.,2015)Fig.2 Measurement methods and terminology of the sclerotised parts of the hamulus of Pseudodactylogyrus

2 养殖鳗鲡拟指环虫病的流行趋势

拟指环虫是危害鳗鲡养殖最严重的寄生虫之一,不同品种鳗鲡的生物学特性和养殖环境条件差异较明显,其流行与危害程度也存在一定差异。在鳗鲡养殖主要品种中,欧洲鳗鲡和美洲鳗鲡对拟指环虫敏感,感染最严重,感染虫体的数量是日本鳗鲡的5倍之多(樊海平,1998;俞伏松等,2000)。养殖鳗鲡拟指环虫病周年发生,从白仔鳗到成鳗各养殖阶段均可发生,但发病率存在明显的季节性变化,尤其与水温呈明显的正相关,水温在20℃以上是其流行季节,水温超过26℃极易暴发流行。发病鳗鲡如治疗不及时,在7~10 d内的感染率和感染强度飙升(钱宝珍和吴宝华,1984;陆宏达等,2008)。拟指环虫雌雄同体,卵生,成虫的产卵速率也与水温相关。水温在10℃时,每尾成虫的平均产卵量为1.2枚/d;水温在20℃时,每尾成虫的产卵量为4.9~19.0枚/d,平均产卵量为9.6枚/d;水温在28℃时,每尾成虫的产卵量为3.0~9.8枚/d,平均产卵量为7.7枚/d(Buchmann,1987)。高温有助于受精卵的胚体发育,低温(5℃)环境下虫卵发育停滞,但转移至室温(19~26℃)后能继续发育,孵化率可达75.5%;在高温(27~30℃)环境下,虫卵的孵化率高(87.5%),孵化历时短(2~5 d),纤毛幼虫寄生到鳗鲡鳃部后,历经7~9 d即可发育为成虫(Buchmann,1988;黄翠琴,2004)。

3 养殖鳗鲡拟指环虫病的病理变化

养殖水体中刚孵化的拟指环虫纤毛幼虫以直线或弧线快速游动后吸附于鳗鲡鳃丝表面的黏液,然后逐步移至鳗鲡鳃丝部位,开始吸食宿主鳃上皮细胞和血液,最终发育为成虫,成虫成熟后产卵再孵化为纤毛幼虫开始新一轮的生活史并感染鳗鲡。拟指环虫通过后吸器的一对中央大钩紧扎鳗鱼鳃丝,甚至触及软骨,引起组织增生和出血,严重时整个后吸器埋附于破坏的鳃丝组织内,致使病鱼呼吸困难。感染初期,鳗鲡无明显异常症状,随着感染拟指环虫数量的逐渐增多,病鱼表现出游动不适和咬食现象,不聚群上台,摄食率明显下降,单边鳃呼吸,呼吸频率加快,鳃部黏液增多,鳃丝充血、结构紊乱,且极易并发细菌或病毒感染而造成大批量死亡(俞伏松等,2000;陆宏达等,2008)。

鳗鲡感染拟指环虫后均出现鳃部呈灰白色、边缘肿胀和黏液分泌过多的特性,鳃丝最外层被腐蚀、次级鳃瓣增生、糜烂、溃疡及杯状细胞化生(图3),鳃丝被溃疡堵塞(陆宏达等,2008;Abdelmonem et al.,2009)。发病初期,鳗鲡鳃上皮细胞和黏液细胞增生、肥大(图3),形成能分泌黏液的薄片,包裹整个鳃小片;鳃小片上皮细胞与毛细血管分离,毛细血管充血扩张,形成血窦,呈现明显的白细胞浸润、毛细血管通透性增加,鳃丝水肿;严重时,鳃小片黏连或棍棒化,鳃小片上皮细胞坏死脱落,失去原有的结构,导致患病鳗鲡呼吸机能丧失,窒息死亡(Székely and Molnár,1987;陆宏达等,2008;Abdelmonem et al.,2009;Nabil et al.,2009)。

图3 莫桑比克鳗鲡感染拟指环虫后的鳃部组织切片(H-E染色,比例尺5 μm)(McHugh et al.,2017)Fig.3 Micrographs of A.mossambica gills sections(H-E staining,scale 5µm)infected by Pseudodactylogyrus(McHugh et al.,2017)

4 养殖鳗鲡拟指环虫驱杀药物研究

为了有效控制养殖鳗鲡拟指环虫病,国内外诸多水产科技工作者根据不同药物致病机理开展了驱杀鳗鲡拟指环虫药物的相关研究工作,除了常规使用的敌百虫、福尔马林及高锰酸钾外,还筛选开发出拟除虫菊酯类制剂、咪唑类制剂、吡喹酮、氯硝柳胺、克螨特,以及苦参、槟榔、苦楝、贯众、南瓜仔等中药制剂(表2),基本满足了鳗鲡养殖过程中拟指环虫病的防治需求,但由于有效药物的频繁使用导致拟指环虫产生耐药性,目前几乎没有一种能在不伤害宿主的前提下根除养殖鳗鲡拟指环虫的驱虫药物或制剂,即使提高药物使用浓度也难以彻底将虫体从鳗鲡鳃部驱除。

表2 常见鳗鲡拟指环虫驱杀药物的杀虫机理及使用方法Tabel 2 Mechanism of pest control and method of application for Pseudodactylogyrus

钱宝珍和吴宝华(1984)通过开展氯化钠、高锰酸钾、福尔马林、氨水和90%晶体敌百虫对日本鳗鲡短钩拟指环虫病的治疗试验,结果显示均有不同程度的效果,其中以1%氯化钠长时间药浴和0.3~0.5 g/m3的90%晶体敌百虫浴效果较优,20 g/m3高锰酸钾药浴20 min的效果次之,1/2000氨水溶液药浴8 min对拟指环虫驱杀也有一定效果,但鳗鲡出现呼吸急促、黏液脱落等不良反应。Székely和Molnár(1987)研究证实,敌百虫等有机磷杀虫剂、氯化钠及氨水等已对欧洲鳗鲡拟指环虫无驱杀效果,而100 mg/L甲苯咪唑浸浴10 min或1 mg/L浸浴24 h均有杀虫效果,采用5%氯化钠浸浴10 min后可提高10倍的杀虫效果。Buchmann和Bjerregaard(1990b)、Mellergaard(1990)研究表明甲苯咪唑类是一种有效治疗欧洲鳗鲡拟指环虫病的药物。黄珏和何义进(1997)研究证实丙硫咪唑复合制剂对欧洲鳗鲡拟指环虫具有良好的驱虫效果。李学贵等(1997)通过开展硝酸亚汞、晶体敌百虫、孔雀石绿、甲苯咪唑、福尔马林和高锰酸钾等对欧洲鳗鲡的毒性及欧洲鳗鲡拟指环虫的杀灭试验,结果显示甲苯咪唑和高锰酸钾是防治欧洲鳗鲡拟指环虫病的有效药物。李志青等(2000)对比了甲苯咪唑、复方甲苯咪唑和左旋咪唑对欧洲鳗鲡拟指环虫的杀灭效果,结果发现甲苯咪唑对拟指环虫具较强的杀灭能力。此外,Buchmann等(1987,1990a,1990b)通过观察氯硝柳胺、百球清、酚磺肽、碘醚柳胺、丁萘脒、左旋咪唑及吡喹酮对拟指环虫的作用效果,并比较9种苯并咪唑市售制剂及伊维菌素、噻嘧啶和甲噻嘧啶等对欧洲鳗鲡拟指环虫的驱杀效果,结果发现仅氯硝柳胺和吡喹酮具有较好的驱杀效果,以1 mg/L氯硝柳胺浸浴24 h可驱杀欧洲鳗鲡感染的所有拟指环虫,但会造成36%的欧洲鳗鲡死亡,对鳗鲡有相对高的致死性;而吡喹酮对欧洲鳗鲡无明显致死毒性,以10 mg/L浓度浸浴25 h即可驱杀欧洲鳗鲡感染的所有拟指环虫。

已有研究表明,在9种市售的苯并咪唑类制剂中,安乐士(Vermox,甲苯咪唑)1 mg/L可驱除所有拟指环虫虫体;在10 mg/L浓度下,鲁苯达唑(纯物质)和阿苯达唑(Valbazen)完全有效,氟苯达唑(Flubenol)、芬苯达唑(Panacur)和奥苯达唑(Loditac)效果较显著,三氯苯咪唑(Fasinex)和帕苯达唑(Helmatac)次之,而噻苯咪唑(Equizole)用药量达100 mg/L时仍然无效(Buchmann and Bjerregaard,1990a)。Pretti等(2002)开展了甲基吡磷对欧洲鳗鲡拟指环虫病的疗效和安全性研究,每天以0.1 mg/L甲基吡磷药浴欧洲鳗鲡1 h,连续药浴14 d,结果发现第7 d即对欧洲鳗鲡拟指环虫有显著的驱杀效果,至第14 d时拟指环虫的驱杀率达96%。随着鳗鲡拟指环虫耐药性的产生,尤其是欧洲鳗鲡拟指环虫已对咪唑类药物产生严重耐药性(Waller and Buchmann,2001;姜礼燔和朱伟,2007;Buchmann et al.,2011)。Lasen和Buchman(2003)研究表明,在pH 5条件下10和25 mg/L氯化铝能显著抑制欧洲鳗拟指环虫的生长,同等条件下氯化锌也能获得较好的抑制效果。樊海平等(2005)研究了吡喹酮、克螨特及其复合制剂对寄生欧洲鳗鲡拟指环虫的驱杀效果,证实其复合制剂驱除拟指环虫的最佳配方为吡喹酮∶克螨特∶新洁尔灭=2∶1∶1。邓程等(2009)通过开展莫桑比克鳗鲡拟指环虫病药物防治效果研究,发现甲苯咪唑及敌百虫的驱虫效果不佳,而吡喹酮(3 mg/L)具良好的驱杀虫能力,但药物使用浓度较之前提高了3倍左右,存在刺激宿主黏液增生脱落及水质恶化等问题。Wang等(2009)以石油醚提取银杏外皮得到有效成分银杏酚酸C13:0和C15:1(水杨酸衍生物),并证实2.5和6.0 mg/L的浓度对欧洲鳗鲡拟指环虫可达100%杀灭效果。Buchmann等(2011)对苯并咪唑类耐药的养殖欧洲鳗鲡拟指环虫进行药物筛选,结果表明,在25℃的水温条件下5和10 mg/L氟苯达唑药浴24 h的驱虫效果极差,而5和10 mg/L吡喹酮药浴24 h的驱虫效果显著。

针对养殖鳗鲡拟指环虫的耐药性问题,国内学者还研发出对鳗鲡拟指环虫病具有一定疗效的渔用杀虫剂。沈新玉等(1998)应用鳗虫净治疗美洲鳗鲡拟指环虫病,发现鳗虫净对拟指环虫的驱杀效果优于甲苯咪唑和敌百虫类;何义进和江柳清(2000)研制出咪唑王(新型异苯咪唑类)杀虫剂,其30~36 h内对欧洲鳗鲡拟指环虫的有效杀灭浓度为0.8~1.0 mg/L;姜礼燔等(2002)研发的新灭蠕灵(类似从植物提取合成的氢溴酸常山酮异构体生物杀虫剂)在20~27℃水温条件下,48 h的有效杀虫浓度为0.25~0.60 mg/L;林娟娟等(2009)比较了欧指清、指环特灭和指环杀星对欧洲鳗鲡拟指环虫的杀灭效果,发现以欧指清的杀虫率最高(77.97%),且欧指清与指环特灭按1∶1联合使用的效果明显提高(杀虫率为86.36%);夏磊等(2010)研究证实了北京鑫洋水产高新技术有限公司研制的鱼虫清(印楝等天然药用植物提取物制剂)对欧洲鳗鲡拟指环虫的杀虫效果,其24 h的有效杀灭浓度为0.3 mg/L。

5 养殖鳗鲡拟指环虫病的防治技术

随着鳗鲡产业的发展及日本鳗鲡苗种资源的枯竭,欧洲鳗鲡和美洲鳗鲡逐渐替代日本鳗鲡成为我国鳗鲡养殖的主要品种,但欧洲鳗鲡和美洲鳗鲡对拟指环虫极敏感,养殖过程中拟指环虫病发病率极高,且鳗鲡拟指环虫耐药性日趋严重(Waller and Buchmann,2001;姜礼燔和朱伟,2007),因此驱杀鳃上寄生拟指环虫成为鳗鲡养殖管理的重点工作。有关鳗鲡拟指环虫病药物防治技术的研究,国内外水产科技工作者先后研发出甲苯咪唑、吡喹酮、氯硝柳胺等有效药物,且在一段时间内取得较好的治疗效果,但很快出现耐药性,尤其是甲苯咪唑类药物。在鳗鲡工厂化养殖系统中,使用甲苯咪唑类药物均存在低剂量残留,由于长时间低浓度的影响极易造成虫体耐药性,特别是新孵化的幼虫。Buchmann和Bjerregaard(1990b)研究证实,在水温25℃、1 mg/L甲苯咪唑浓度条件下仍有5%的短钩拟指环虫虫卵能发育孵化,鳗鲡拟指环虫和短钩拟指环虫的虫卵在1和10 mg/L的甲苯咪唑溶液中均能发育至发眼卵阶段;同时对集约化欧洲鳗鲡养殖系统中的鳗鲡拟指环虫和短钩拟指环虫进行抗甲苯咪唑筛选试验,发现在7个月内采用0.05和0.005 mg/L甲苯咪唑进行7次低浓度药浴后拟指环虫寄生种群产生了严重的耐药性,而交替使用甲苯咪唑和吡喹酮能延迟耐药性的出现(Buchmann et al.,1992)。

针对鳗鲡拟指环虫病的防治,钱宝珍和吴宝华(1984)、Buchmann(1988)、黄翠琴(2004)、刘晓东等(2008)先后开展了拟指环虫生活史、受精卵发育及其与特异性宿主鳗鲡相互作用等研究,发现拟指环虫具有较高的产卵速率和应激性产卵能力,且驱杀虫药物难以穿透虫卵外壳,也无法完全抑制虫卵孵化,需间隔5~7 d再次用药杀灭虫卵孵出的幼虫(樊海平,1995;赵永锋和宋迁红,2017)。在拟指环虫病生态防控方面,Buchmann(1997)研究认为,涡虫(Platyhelminthes turbellaria)可捕食拟指环虫虫卵,桡足类生物可捕食拟指环虫纤毛幼虫,在循环水系统中桡足类生物(Copepods)和甲壳类生物(Entomostraca)能以纤毛幼虫为食,而降低水体单殖吸虫数量;Tanaka等(2009)探究了高温处理对日本鳗鲡拟指环虫感染的控制效果,将感染拟指环虫的日本鳗鲡分别置于水温29、32和35℃的淡水中饲养20 d,发现寄生的拟指环虫数量在32℃水温条件下明显减少,在35℃水温条件下5 d内几乎全部消失,即在温室池塘中保持35℃水温5 d时间能明显降低日本鳗鲡感染拟指环虫的死亡率。此外,Barker和Cone(2000)通过调控水体流速、pH和水温等条件以控制鳗鲡拟指环虫的传播和感染,结果表明,美洲鳗鲡感染鳗鲡拟指环虫的平均丰度和流行率与水体pH(4.5~6.9)呈正相关、与水流速度(0.2~35.0 cm/s)呈负相关、与水体温度(10~24℃)呈正相关,因此建议增加养殖水体流速(>5.0 cm/s)和降低水体pH(<5.5),可降低养殖鳗鲡拟指环虫病的发生。

在免疫防治方面,虽然鳗鲡对拟指环虫能产生特异的体液免疫应答,但不具备完全免疫保护的作用,获得免疫的鳗鲡仅在拟指环虫感染数量上明显减少(Slotved and Buchmann,1993;Monni and Cognetti-Varriale,2002)。Mazzanti等(1999)研究了欧洲鳗鲡对鳗鲡拟指环虫的体液免疫反应,Western blotting检验发现有10份感染鳗鱼血清至少识别出3个特异性蛋白条带,对应的分子量分别为14、29和31 kD,而未感染鳗鱼血清无法识别这些蛋白。Monni和Cognetti-Varriale(2002)通过探究不同溶氧条件下欧洲鳗对拟指环虫的免疫应答,结果表明,在高溶氧条件下欧洲鳗的免疫血清能与更多的拟指环虫虫体蛋白条带发生反应,可能与拟指环虫的感染水平下降有关。刘晓东(2006)分析了鳗鲡拟指环虫虫体结构蛋白及其特异性抗原的免疫原性,证实腹腔注射全虫蛋白抗原的免疫鳗鲡可产生特异性抗体反应,且血清抗体效价水平明显高于自然感染拟指环虫的鳗鲡,但经人工免疫后的鳗鲡感染拟指环虫数量无明显下降趋势。

目前,针对养殖鳗鲡拟指环虫病的防治仍然以药物防治为主。已获我国农业农村部批准可用于驱杀鳗鲡拟指环虫的药物有甲苯咪唑溶液(水产用)、辛硫磷溶液(水产用)、敌百虫溶液(水产用)、精制敌百虫粉(水产用)、氰戊菊酯溶液(水产用)、溴氰菊酯溶液(水产用)、高效氯氰菊酯溶液(水产用)等化学药物驱杀虫剂,以及驱虫散(水产用)、雷丸槟榔散等中药驱杀虫制剂。上述驱杀虫剂已在鳗鲡养殖生产中应用多年,频繁用药致使各地养殖鳗鲡寄生拟指环虫产生不同程度的耐药性,养殖生产过程中驱杀虫药物使用剂量不断提高,驱杀虫频次显著增加,导致养殖鳗鲡产生毒性反应或应激、产品药物残留及环境污染等问题日趋严重。

6 展望

作为养殖鳗鲡的寄生虫病,拟指环虫一直困扰着鳗鲡养殖产业的健康发展。国内外水产科技工作者针对鳗鲡拟指环虫病及其病原开展了大量的基础性研究工作,虽然对拟指环虫的形态特征、生物学特性、生活史和流行特点等已取得长足进展,但在鳗鲡拟指环虫病有效防控方面仍然困难重重,尤其缺乏特效的防治药物,药物使用应激性产卵后导致二次感染的现象普遍存在,增加了病情的防控难度。目前,有关拟指环虫对美洲鳗鲡、欧洲鳗鲡等的特异性选择机制及药物使用后耐药性产生的机制尚不清楚,虫体体外培养技术也未成熟,因此亟待研究拟指环虫离体培养的宿主和培养条件,构建离体培养模型,建立拟指环虫人工感染和传代系统,开展鳗鲡拟指环虫低毒性、低残留等安全控制药物的研制及口服驱虫药物的研发,基于水体温度、pH、水流速、生物天敌等进一步加强拟指环虫生态防控技术和免疫防控技术研究,为鳗鲡产业的可持续健康发展提供有力技术保障。