桂林医学院学生对毒品认知情况的调查分析*

2022-02-01陈业秘邢雪琨

陈业秘,邢雪琨

(桂林医学院公共卫生学院1,公共卫生学院预防研究所2,广西 桂林 541199)

毒品预防教育是指通过各种途径让人们了解和认识造成毒品问题的基本因素和有关知识,构筑全社会防范毒品侵袭的有效体系[1]。培养大学生成为防毒禁毒社会活动的主力军,是高等院校应该承担的重要责任[2]。本研究主要调查桂林医学院学生对于毒品危害知识的知晓情况,为开展高校禁毒工作提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以桂林医学院作为调查点,于3 月22 日采用随机抽样法,随机抽取大一到研究生的在校学生作为研究对象。本次调查发放问卷368 份,回收有效问卷368 份,问卷有效率为100%。

1.2 方法

在查阅国内外相关基础资料上,自编问卷《大学生对于毒品及其危害的认识和预防》,调查内卷包括基本信息、毒品相关知识、毒品的危害、相关行为态度。正式调查前进行预调查,再根据调查结果对问卷的不足进行修改完善。

1.3 统计学方法

运用WPS Excel 对收集的数据进行整理与统计,建立表格,统计分析采用SPSS19.0,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生的一般情况

本研究回收有效问卷368 份,其中女大学生233 名(63.32%),男大学生135 名(36.68%);本科生331 名(89.95%),研究生37 名(10.05%);城镇129 名(35.05%),农村239 名(64.95%)。

2.2 毒品相关知识知晓情况

2.2.1 基本情况

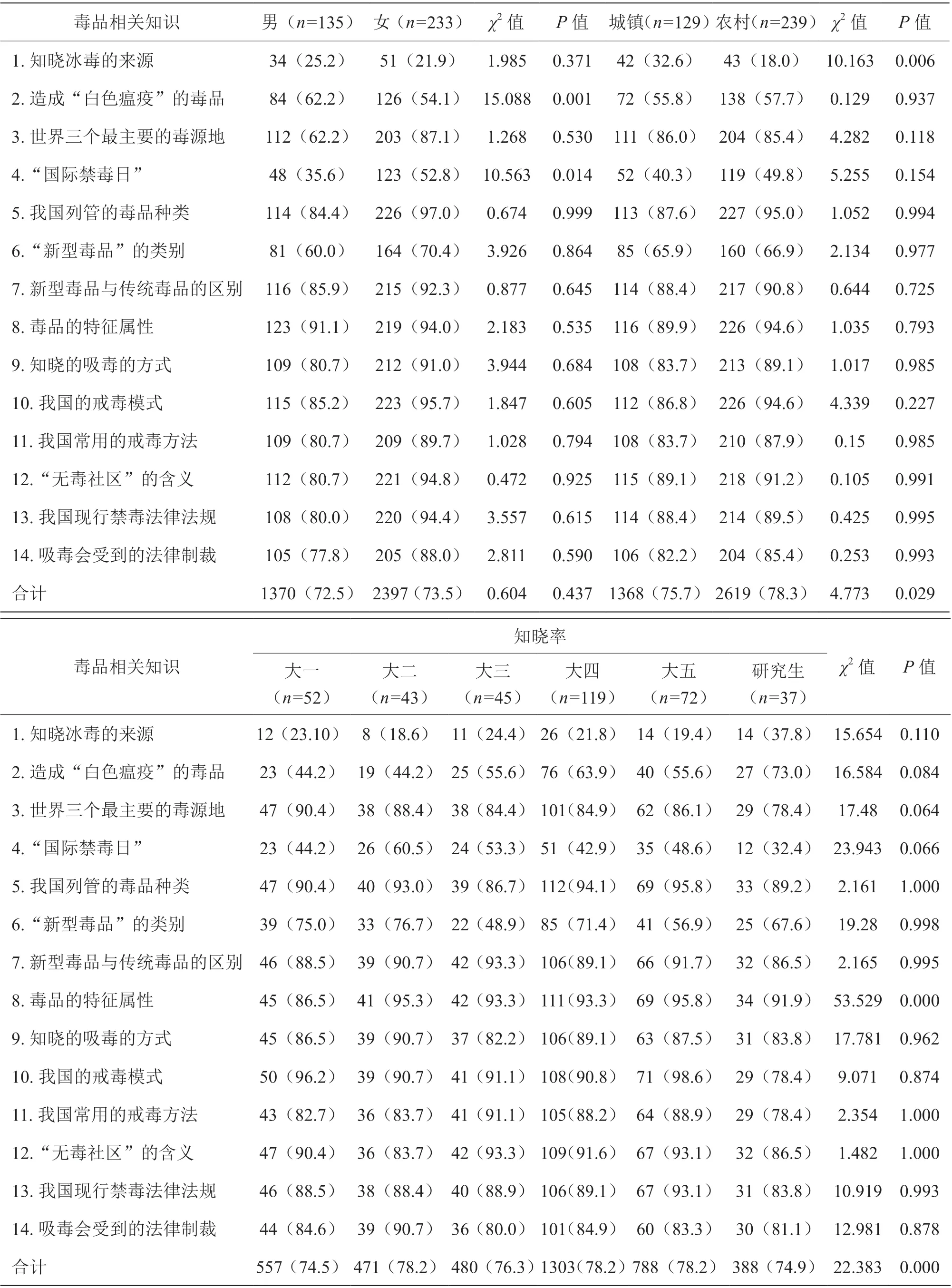

368 名大学生毒品相关知识的总知晓率为77.4%。各项毒品相关知识的知晓率在23.1%~92.9%,对于冰毒的来源知晓率最低,而对于毒品的特征属性的知晓率最高。各项毒品相关知识的知晓率比较,差异有统计学意义(χ2=1234.248,P<0.05),见表1。

表1 大学生毒品相关知识知晓情况[n(%)]

2.2.2 不同性别的大学生毒品相关知识知晓情况

不同性别毒品相关知识知晓率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但其中男性“造成‘白色瘟疫’的毒品”知晓率高于女性,“国际禁毒日”知晓率低于女性(P<0.05)。

2.2.3 不同户籍大学生的毒品相关知识知晓情况

不同户籍毒品相关知识知晓率比较,差异有统计学意义(P<0.05),城镇户籍知晓率低于农村户籍,但其中城镇户籍对于“知晓冰毒的来源”知晓率高于农村户籍学生(P<0.05),“国际禁毒日”的知晓率低于农村户籍(P>0.05),其他知识的知晓率均在65%以上。

2.2.4 不同年级的大学生毒品相关知识知晓情况

不同年级毒品相关知识的知晓情况比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中大一学生毒品相关知识知晓率最低。调查结果显示“毒品的特征属性”知晓率为大五最高,大一最低(P<0.05)。

2.3 毒品危害性知晓情况

大学生毒品相危害性的总知晓率为76.6%。各项毒品危害性的知晓率在30.4%~95.1%,其中对于毒瘾发作的典型症状知晓率最低30.4%(112/368),“吸毒属于违法行为还是犯罪行为”知晓率次之63.0%(232/368),其余各项毒品相关知识的知晓率均在89%以上。而对于“吸毒的危害”的知晓率为95.1%。

2.3.1 不同性别大学生对毒品危害的知晓情况

不同性别毒品危害的知晓率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但其中男性“毒瘾发作时的典型症状”的知晓率低于女性(P<0.05),见表2。

表2 不同性别毒品危害性知晓情况[n(%)]

2.3.2 不同年级大学生、不同户籍对毒品危害的知晓情况

不同年级、不同户籍学生对于毒品危害的知晓率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 不同年级、不同户籍毒品危害性知晓情况[n(%)]

3 讨论

3.1 对毒品相关知识及其危害的知晓程度情况

本调查结果显示,学生对毒品相关知识的知晓率为77.4%,此结果稍高于2010 年魏春生报道对全国大部分在校本科生的研究结果[3],也高于2015 年张宁对南京卫生学校的调查结果[4],总知晓程度情况较好,学生对于禁毒知识了解较深刻,一方面与广西扎实推进禁毒“6.27 工程”有关[5],另一方面也源于医学专业与毒品有较多联系。在识别不同种类毒品方面,学生对传统毒品和流行时间较长的部分合成毒品(如冰毒、海洛因等)知晓率较高,对新型毒品的知晓率较低,与2020年王璟尔对杭州地区大学生的研究结果[6]相似,提示学生在识别新型毒品方面存在较大困难,亟须进一步加强。

学生对毒品危害总知晓率为76.6%,与2017年李云昭对云南警官学校学生的研究结果[7]相近,其中“毒瘾发作的典型症状”问题的知晓率低于云南警官学校学生的研究结果,说明持续推进的禁毒教育取得了较好成效,但由于学生很少亲身经历相关场景,因此无法准确识别毒瘾发作症状,而警校生的知识来源途径多样,理解更加深刻。

3.2 不同年级对毒品相关知识的知晓程度情况

本调查结果显示,大一学生知晓率最低,可能是知识储备、法律意识不够丰富[8],大部分时间在校园内学习生活,但接触社会人员已较频繁且广泛,环境相对复杂,遇到毒品诱惑的可能性大为增加[9],提示学校要对大一学生重点普及毒品预防知识,提高学生的预防意识[10]。

3.3 不同户籍对毒品相关知识的知晓程度情况

本调查结果显示,农村户籍学生总知晓率高于城市户籍学生,可能与参与调研的农村户籍学生多生活于近郊或城乡结合部有关,此区域人员流动性大、人员素质参差不齐,多有吸毒人员或吸毒事件,农村户籍学生接受的禁毒宣传比城市区域更多,在接触到吸毒人员或听说吸毒事件后,拒毒意识也会更高[11]。

综上所述,桂林医学院学生对毒品及其危害的认识程度较好,但对新型毒品辨别能力较差,大一学生拒毒意识不够,农村户籍学生总知晓率高,建议学校有针对性地加强学生禁毒教育,进一步培养学生“预防为主”的禁毒观念。