N末端乙酰转移酶Naa20抑制植物发育时相的转变

2022-01-28冯金林姚丽霞秦铭徽

冯金林, 姚丽霞, 秦铭徽

(山西师范大学生命科学学院/植物分子与环境胁迫响应山西省高等学校重点实验室,山西临汾 041004)

在真核生物中,蛋白质N末端乙酰化修饰(N-terminal acetylation,NTA)是一种非常普遍的共价修饰。蛋白质NTA是由一系列的N末端乙酰转移酶(N-terminal acetyltransferase,Nat)催化完成的,Nat以乙酰辅酶A作为乙酰基团的供体,对蛋白质N末端的α氨基进行乙酰化修饰,这种修饰主要是共翻译修饰。不同的蛋白质NTA的生物学意义是不同的,包括调节蛋白的稳定性、介导蛋白和蛋白之间的相互作用、影响蛋白的亚细胞定位等。拟南芥中有7种Nat,依次命名为Naa10~Naa70。已有研究表明,Naa10在植物胚胎发育过程中起了不可缺少的作用,Naa10缺失突变体表现出胚胎致死的表型。Naa20缺失突变体表现出植物生长的抑制,并且对盐胁迫和渗透胁迫敏感。Naa30缺失突变体表现出光合效率的降低。Naa40在植物中的作用尚未报道。Naa50缺失突变体表现出根发育的缺陷和对ABA胁迫的敏感。Naa60蛋白定位于细胞膜,在植物对盐胁迫的响应中发挥重要作用。Naa70是植物特异的叶绿体定位的N末端乙酰转移酶。

高等植物的胚后发育主要包括营养生长和生殖生长2个阶段。在营养生长阶段,植物会经历幼年态向成年态的转变,只有成年态的植物在合适的外界环境刺激下才会被诱导开花,进而进入生殖生长阶段。植物幼年态向成年态以及成年态向开花的生理转变受到严格且复杂的调控,它能够保证植物的繁殖以及后代的延续。在植物幼年态向成年态转变的过程中,microRNA156和它的靶基因发挥了重要的作用。在幼年态的叶片中,叶片背面没有表皮毛,microRNA156基因高水平表达,其靶基因的表达量较低;随着发育进程的推进,microRNA156基因的表达量逐渐降低,其靶基因的表达量逐渐升高,促进植物由幼年态向成年态的转变,成年态的叶片背面开始出现表皮毛。拟南芥中HST(HASTY)是人输出蛋白5(Exportin-5)的同源蛋白,参与植物microRNA156从细胞核转运到细胞质,其突变体()植株表现出幼年态向成年态转变的提前,并且开花时间也提前。

本研究通过对N末端乙酰转移酶基因缺失突变体的表型进行观察,并通过转基因互补实验、遗传学分析和酵母双杂交试验,表明Naa20与Naa25具有直接的相互作用,通过调控HST进而抑制植物幼年态向成年态的转变以及调控开花时间,在植物营养生长时期转变和生殖生长转变过程中发挥了重要的作用。

1 材料与方法

1.1 植物材料和试剂

拟南芥野生型种子和突变体(CS814943)、(GK-134G09)和(CS24279)的种子背景为哥伦比亚生态型(Col-0),购自Arabidopsis Biological Resource Center。转基因互补所用的包含GFP标签的pCAMBIA1300载体为实验室前期保存。

植物培养基所用MS盐、Phytagel,均购自Sigma公司;RNA提取试剂、载体构建用限制性内切酶和T连接酶,均购自全式金公司;RNase-free DNase,购自Promega公司;反转录试剂盒,购自Invitrogen公司。

1.2 试验方法

1.2.1 突变体转录本水平的鉴定 将野生型和突变体的种子用75%乙醇消毒2 min,用灭菌水洗3次,4 ℃处理3 d,然后点种子到MS培养基上,在长日照培养箱(22 ℃,16 h光照;18 ℃,8 h黑暗)培养8 d。取野生型和突变体的幼苗100 mg,提取RNA并进行反转录,以获得的cDNA作为模板,以基因特异的引物进行PCR扩增,以Actin作为内参基因。引物序列见表1。

表1 PCR引物序列

1.2.2 突变体表型分析 将消毒后的拟南芥种子4 ℃处理3 d后,点种子到MS培养基上,在长日照培养箱培养8 d,然后将拟南芥幼苗移栽到土里(蛭石和营养土按照体积比1 ∶1混匀),在长日照植物培养间继续培养,直至开花。对开花植物的叶片数和第1朵花开的天数进行统计,同时在体视显微镜下对叶片背面是否有表皮毛的叶片数目进行统计。将和突变体分别与突变体进行杂交,之后自交分别获得和的双重突变体。试验时间为2019年1月至2021年1月,试验地点为山西师范大学3号楼植物培养间。

1.2.3 转基因互补试验 以野生型8 d幼苗的cDNA作为模板,以基因特异的引物进行PCR扩增,获得带有Ⅰ和HⅠ酶切位点的的CDS(coding sequence);以野生型的DNA作为模板,以基因启动子特异的引物进行PCR扩增,获得带有Ⅰ和Ⅰ酶切位点的基因自身启动子序列(ATG上游1 080 bp);用Ⅰ和HⅠ对包含GFP标签的pCAMBIA1300载体进行双酶切,与Ⅰ和HⅠ双酶切的的CDS序列以及Ⅰ和Ⅰ双酶切的自身启动子序列进行连接,测序正确后最终获得p::(CDS)-GFP的载体构建,引物序列见表1。将构建好的质粒转入农杆菌GV3101感受态,通过浸花法对突变体进行转基因。对转基因植物进行筛选,直到获得单拷贝纯合转基因恢复株系,并进行表型的观察。

1.2.4 蛋白质亚细胞定位观察 将生长5 d的转基因恢复植株的根放置到激光扫描共聚焦显微镜(Olympus Corporation,FV1000S)下,用488 nm的激发光进行激发,收集绿色荧光信号。

1.2.5 酵母双杂交试验 将和基因的CDS序列分别构建到pGADT7和pGBKT7载体上,将构建好的载体共转化酵母感受态细胞,在二缺培养基(培养基中缺失亮氨酸和色氨酸)上进行筛选,将二缺培养基上生长的单菌落转移到三缺培养基(培养基中缺失亮氨酸、色氨酸和组氨酸)进行相互作用的检测。

1.3 数据处理

应用Excel 2017对本试验中的数据进行处理分析。

2 结果与分析

2.1 拟南芥naa20突变体表现出幼年态向成年态转变提前和开花提前的表型

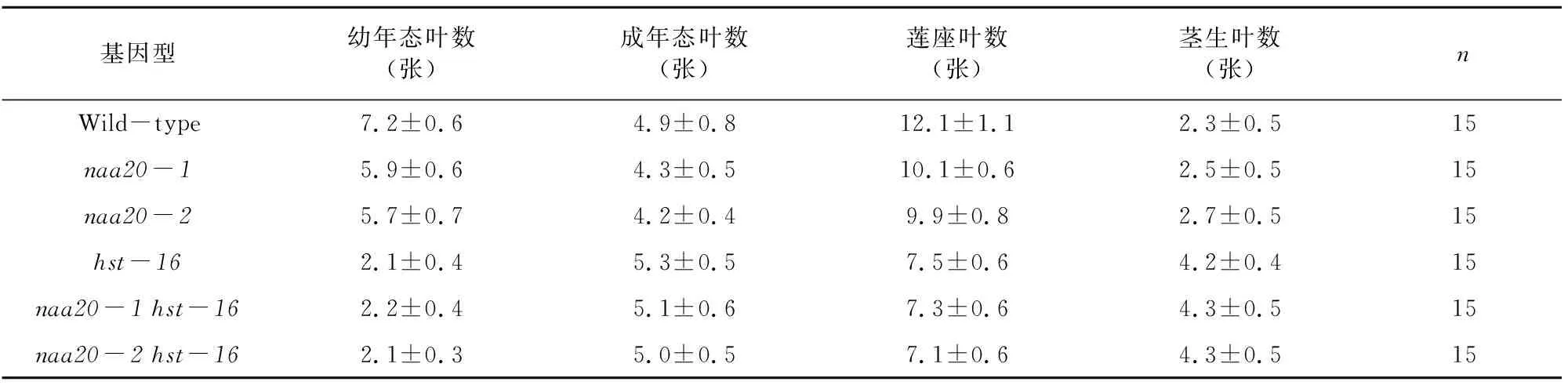

为了探究Naa20在植物发育过程中的作用,我们从ABRC购买到基因的2个T-DNA插入突变体,分别将其命名为和(图1-A)。转录本水平检测发现,基因的表达在和突变体中几乎完全缺失(图1-B)。对突变体的表型观察发现,和突变体均表现出明显的开花提前的表型(图1-C和表2)。进一步观察发现,和突变体中幼年态的叶片和成年态的叶片数目均少于野生型(表2)。为了进一步确定突变体的表型是由于基因表达缺失所引起的,将融合GFP标签的野生型基因转入突变体中,转基因株系(Com-3和Com-8)可以恢复突变体幼年态向成年态转变提前和开花时间提前的表型(表2)。以上结果说明,Naa20可以抑制植物从幼年态向成年态的转变,并且抑制植物过早开花。

表2 不同基因型植株营养生长转变和开花时间的统计

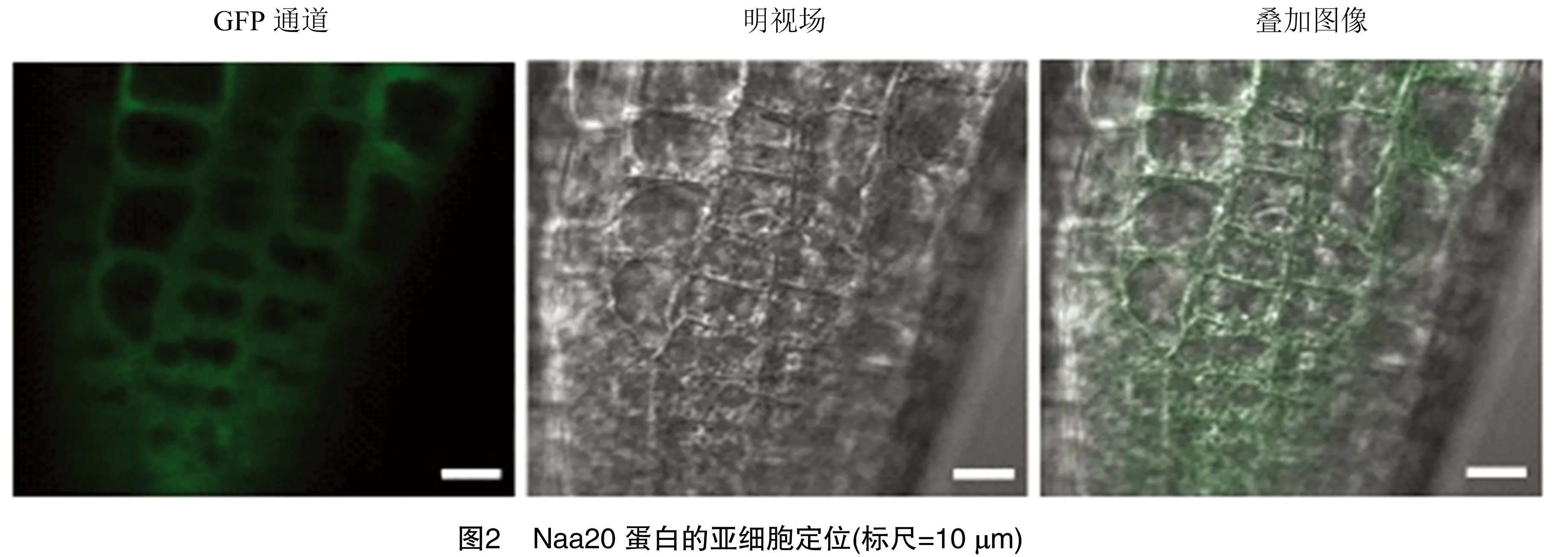

2.2 Naa20蛋白定位于细胞质

利用融合GFP标签的转基因恢复株系对Naa20蛋白的亚细胞定位进行观察,在拟南芥的根细胞中Naa20蛋白定位在细胞质,这与Naa20共翻译修饰的功能一致(图2)。

2.3 Naa20与Naa25具有直接的相互作用

在酵母和人细胞中,Naa20与辅助亚基Naa25形成一个复合体,对底物蛋白进行N末端乙酰化修饰,为了探究在拟南芥中Naa20是否与Naa25具有相互作用,进行了酵母双杂交试验,结果表明Naa20和Naa25具有直接的相互作用(图3),说明Naa20和Naa25存在于同一个复合体中发挥作用。

2.4 Naa20通过HST调控植物幼年态向成年态的转变和开花时间

HST作为microRNA156的转运蛋白,在其核质转运过程中发挥了重要作用。突变体表现出幼年态向成年态转变提前、开花时间提前的表型。为了分析Naa20与HST在遗传学上的关系,获得了双重突变体,双突变体表现出与hst单突变体相似的表型(图4和表3)。因此,HST位于Naa20的下游,调控植物发育时相的转变。

表3 naa20突变体和hst突变体的表型

3 结论与讨论

本研究通过对N末端乙酰转移酶Naa20的基因突变体进行表型观察及突变体的转基因互补试验,揭示了Naa20抑制植物幼年态向成年态的转变以及开花时间的转变,在植物发育时相转变中发挥重要的调控作用。已有研究报道表明,Naa20辅助亚基TCU2/Naa25的基因突变体表现出相似的开花时间提前的表型。酵母双杂交的结果表明,Naa20与Naa25具有直接的相互作用。综合以上结果表明,Naa20和TCU2/Naa25形成的蛋白质N末端乙酰转移酶复合体在抑制植物发育时相转变中发挥重要的作用。

遗传分析表明,Naa20通过下游调控HST进而调控植物发育时相的转变。HST是microRNA156核质转运过程中的重要因子,因此Naa20可能通过控制叶片中microRNA156的水平进而调控植物发育时相的转变。因此,蛋白质N末端乙酰转移酶Naa20作为一个新的调控因子,参与植物发育时相的转变,丰富了植物发育时相转变的调控层次。