电位落差法与氧化系数法对砂岩型铀矿氧化还原环境判定研究

2022-01-27乔浩李鹏飞邓长生王斌堂梁文展

乔浩,李鹏飞,邓长生,王斌堂,梁文展

(核工业二一六大队,新疆 乌鲁木齐 830000 )

近年来,国家铀矿勘探工作稳步推进并获得许多重大突破,在探矿找矿过程中我们要不断研究地质演变与铀成矿的关系[1-2],铀矿形成的条件,地下水及岩石理化特性与铀矿化[3-4]的联系。因此,研究地下岩石的地质演变、理化性质,地下水的特征等意义重大。元素的价态决定了相应矿物在自然界的状态,通常情况下可以通过其周围介质的氧化还原电位判断。铀元素会随着时间及地质运动,其中部分会迁移、沉淀、富集[5]形成矿床。铀是多价元素,其中四价、六价铀[6]最为常见,四价铀常存在于还原性的介质中,六价铀常存在于氧化性的介质中,其中四价铀较稳定,六价铀的迁移能力较强。当岩石介质显还原带时,容易将六价铀还原成四价铀从而形成矿床,而当岩石介质显氧化带时,六价铀迁移流动,不易形成铀矿富集。因此,判断岩石介质的氧化还原性对判断铀矿的识别及定位具有重要意义。

目前常用氧化系数法和电位落差法来判断岩石的氧化还原电位[7-8],电位落差法以氧化剂为标准溶液,测量加入岩矿样品后溶液电位的变化。△Eh 的大小与岩石的氧还原能力密切相关,可根据△Eh 的大小来判断岩矿样品本身的氧化还原性。氧化系数法,即通过岩矿样品Fe2O3/FeO值或者Fe3+/Fe2+值来判断矿物的氧化还原环境。

王娜,王家松等[9]用重铬酸钾作为氧化剂,能够为较准确判断砂岩型铀矿的氧化还原性[10]提供技术参考,但试剂毒性较重,用于野外可能会有废液不易处理等缺点。本文为了探究铀矿勘测现场能够快速地判断氧化还原电位的方法,同时避免重铬酸钾废液污染性较大、难处理的问题,采用高锰酸钾作为氧化剂来判定矿石氧化还原性,并用氧化系数法验证对比。通过实验分析,两种方法经过相互验证,高锰酸钾作为氧化剂在铀矿勘测现场用于判定砂岩型铀矿的氧化还原性的方法可行。采用高锰酸钾来判定矿带的氧化还原性,可以作为野外初步判定[11]的一项重要依据,为野外更加全面高效环保地分析检测提供技术参考。

1 实验部分

1.1 原料与仪器

盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸,优级纯,国药集团化学试剂有限公司;氢氧化钾、高锰酸钾,分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

岩矿系列标准物质(GBW07103—7108),北京仪化通标科技有限公司。

产铀岩石标准物质(GBW04118—4119),核工业北京地质研究院。

所用仪器Nexion350X 型电感耦合等离子体质谱仪,美国珀金埃尔默有限公司。雷磁PHS-3C型pH 计,工作电极:501 铂金电极;参比电极:232甘汞电极。

1.2 试剂制备

硫酸亚铁铵-硫酸高铁铵溶液:将39.21 g 的硫酸亚铁铵、24.11 g 的硫酸高铁铵与28.1 mL 浓硫酸加入纯净水中,稀释至500 mL,存放于聚乙烯瓶中。在25 ℃时,该溶液的氧化还原电位为+430±5 mV。

高锰酸钾溶液:称取7.9 g 高锰酸钾溶于纯净水中并定容至1 000 mL,溶液浓度为0.05 mol/L,在暗室中存放7 天后待用。

氢氧化钾溶液2%:称取2 g 氢氧化钾溶于纯净水中并定容至100 mL。

碱性高锰酸钾溶液:量筒量取100 mL 高锰酸钾溶液,加入1 mL 2%的氢氧化钾溶液混匀。

1.3 分析测试

电位落差法需对电极进行预处理,铂金电极分别在纯水及5+95的盐酸中超声清洗5~10 min,再用纯水洗净。在样品测定过程中,将预处理过的铂金电极及参比电极插入制备好的高锰酸钾溶液中,电极与溶液产生电位差,电极反应趋于平衡,此时相对参比电极的电位差即为氧化还原电位。高锰酸钾弱碱性状态下分解速度慢,较稳定。

样品分析:将预处理过的铂电极与参比电极放入0.05 mol/L 的碱性KMnO4中,金属表面会产生电子转移,电极与溶液会产生电位差,当反应达到平衡时,铂电极相对参比电极的的电位差即为氧化还原电位,记录EhKMnO4。称量1.000 0g 的80-160目的铀矿石样品置于150 mL 的烧杯中,加入100 mL 的碱性高锰酸钾溶液,同时加入1 mL KOH 溶液,加入磁子搅拌,保证样品与溶液在测量过程中充分混合,插入铂电极与参比电极测定电位值EhKMnO4+样品。

可得到:△Eh=EhKMnO4-EhKMnO4+样品。经过试验,△Eh 随时间先增加再降低,结果最终选择最大△Eh。

根据标准GB/T14506.28—2010《硅酸盐岩石化学分析方法第28部分:16个主次成分量测定》,测量矿石样品中的总铁。将样品105 ℃烘干后称取0.050 0g 至于可密闭的容器内,加入1 mL 氢氟酸及0.5 mL 硝酸后密闭,190℃温度下恒温24 小时;待容器冷却后开盖,并在电热板上蒸发至快干,再加入0.5 mL 硝酸蒸发至快干,加入5 mL 硝酸再次密闭,130 ℃温度下恒温3 小时;冷却至室温后开盖定容至25 mL 的塑料瓶中,用ICP-MS 直接测定样品中全铁(Fe3++Fe2+)的含量。同时称取同样的样品0.100 0 g,并用水湿润。加入5 mL氢氟酸,再加10 mL近沸硫酸在电热板上加热煮沸10分钟,立即将坩埚去下放入装有200 mL含有25 mL的饱和硼酸溶液刚煮沸冷却的水中,加入硫磷混酸,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用基准重铬酸钾溶液滴定出稳定的紫色,计算Fe2+的含量。

2 结果与讨论

2.1 高锰酸钾浓度的选择

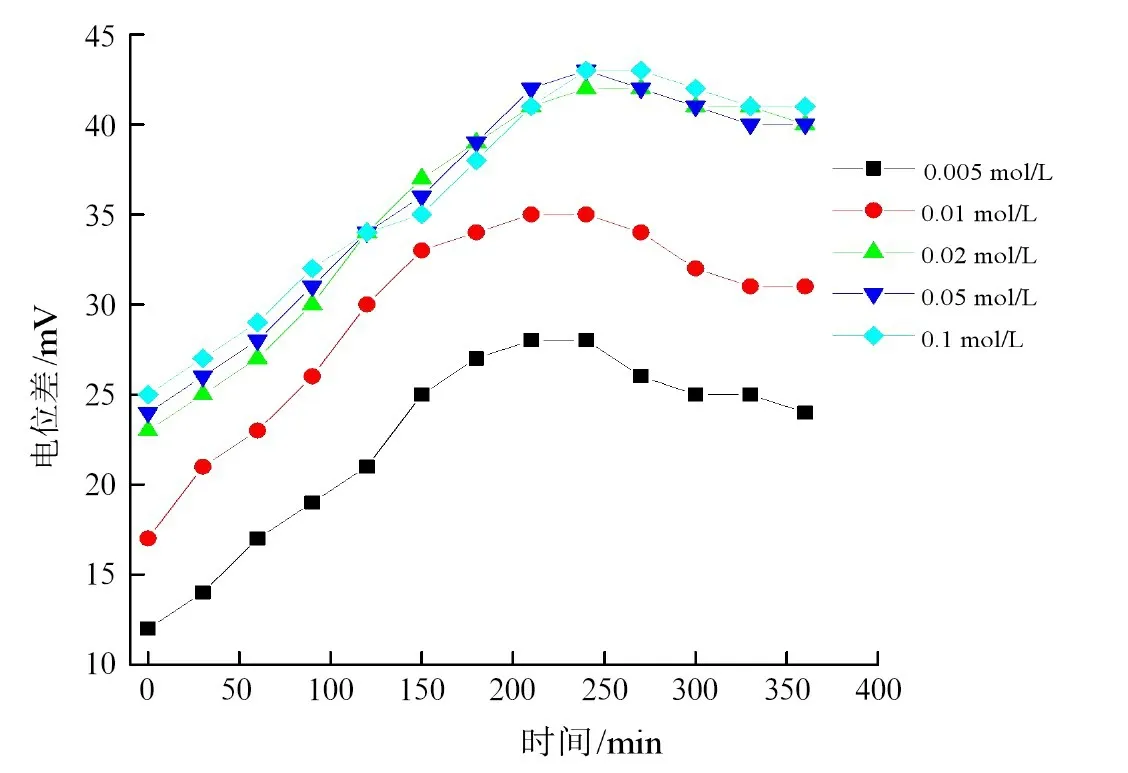

称取1.000 0g样品、高锰酸钾体积在100 mL、1 mL 2%的氢氧化钾溶液的情况下,配置0.005、0.01、0.02、0.05、0.1 mol/L的高锰酸钾溶液可将1.000 0 g铀矿样品完全反应,电位差值最大的浓度即为目标浓度(图1)。如图1所示,溶液在240 min左右达到最大电位差。在0.005~0.02 mol/L之间,随着溶液浓度的增加其△Eh也在增加,这是因为溶液中高锰酸钾含量不断增加,能够进一步充分氧化矿物中的还原性物质。当浓度达到0.02 mol/L时,随着浓度上升,△Eh保持在42 mV左右,这是因为溶液浓度达到0.02 mol/L,基本可以将1 g矿样中的还原性物质氧化。当溶液浓度达到0.05 mol/L时,在矿样量不变时,增大溶液的浓度后,溶液△Eh没有太大变化。因此,在实验中为了保证矿石样品中的还原性物质被充分氧化,我们选择0.05 mol/L的高锰酸钾溶液。

图1 不同浓度溶液电位差随时间变化图Fig.1 Potential difference of solutions with different concentrations over time

2.2 电位落差法分析氧化还原环境

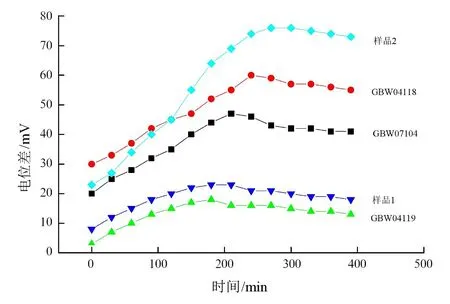

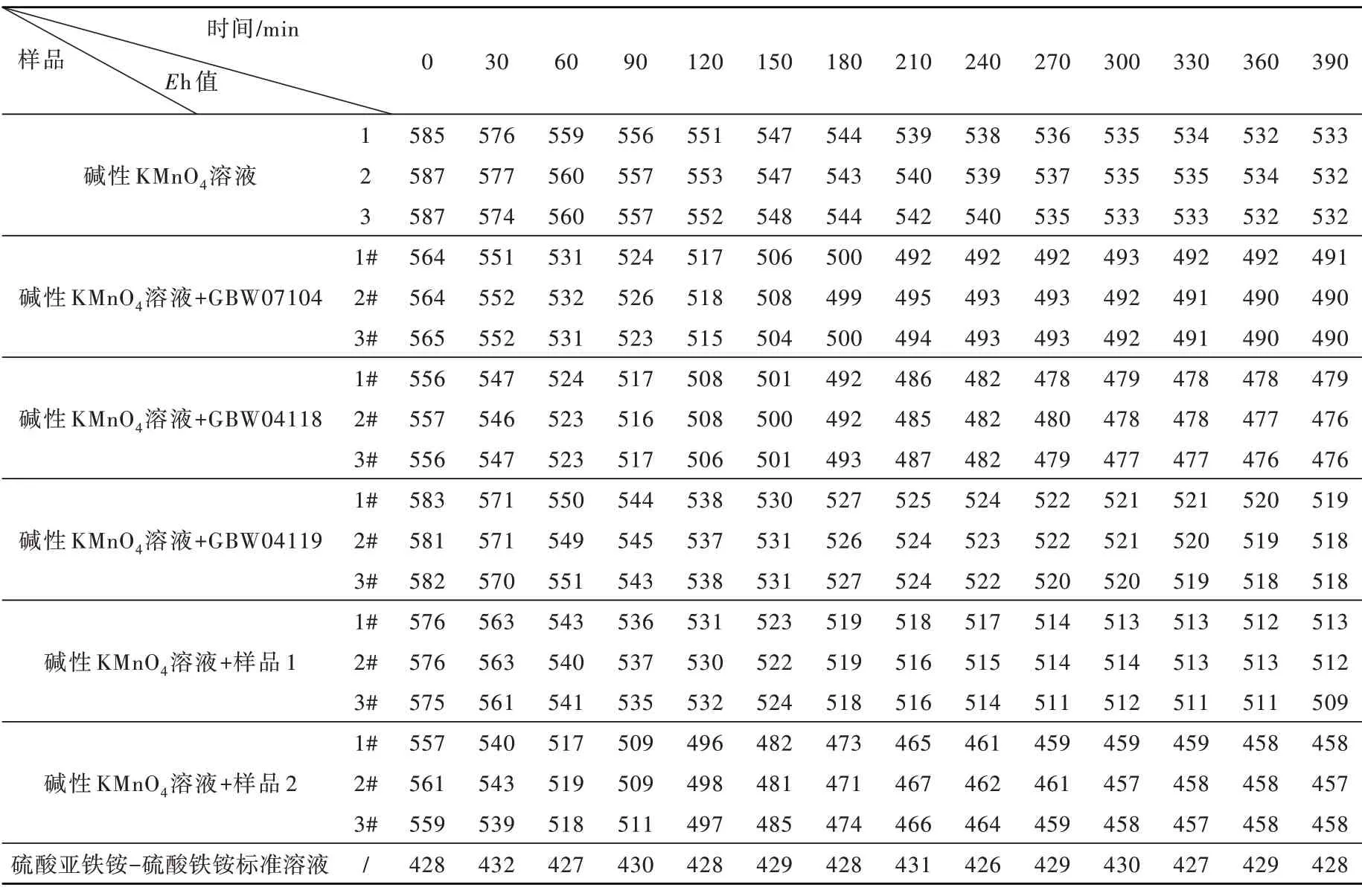

测定砂岩型铀矿氧化还原电位的过程中,平衡电位的时间是影响电位值准确度的重要因素。一般将某一时刻的电位变化(1 min内电位变化值为0~5 mV)的均值视为平衡电位。硫酸亚铁铵-硫酸铁铵标准溶液属于较稳定的电极电位平衡体系,我们用在测量样品氧化还原电位过程中检测电极的稳定性。根据资料显示,△Eh小于25 mV,处于氧化带;△Eh为25~45 mV,处于氧化还原过渡带;△Eh大于45 mV,处于还原带。本实验研究了碱性KMnO4溶液在添加1.000 0 g铀矿样品后氧化还原电位随时间的变化规律,从而得到最大△Eh。为降低测试过程中的额外影响,我们在实验中做3组平行试验(表1,图2)。

图2 溶液△Eh(mV)随时间变化图Fig.2 Change of solution △Eh(mV)with time

表1 溶液Eh 值(mV)随时间变化Table 1 Changes of solution Eh value (mV)over time

从实验结果中可以看出,碱性KMnO4溶液与碱性KMnO4溶液+样品的电位值随着时间增加逐渐降低,但不同样品电位下降的幅度不同,从而形成了氧化还原电位下降差,即△Eh(图2)。由图2可见,△Eh随时间的变化得到△Eh的最大值。样品2的△Eh为77 mV,GBW04118的△Eh为59 mV,处于还原带;样品1 的△Eh 为25 mV,GBW04119的△Eh 为17 mV,处于氧化带;由于样品中化学成分不同,氧化还原性物质含量不同,导致不同样品与碱性KMnO4溶液反应后,电位下降幅度也不相同。

2.3 氧化系数法分析氧化还原环境

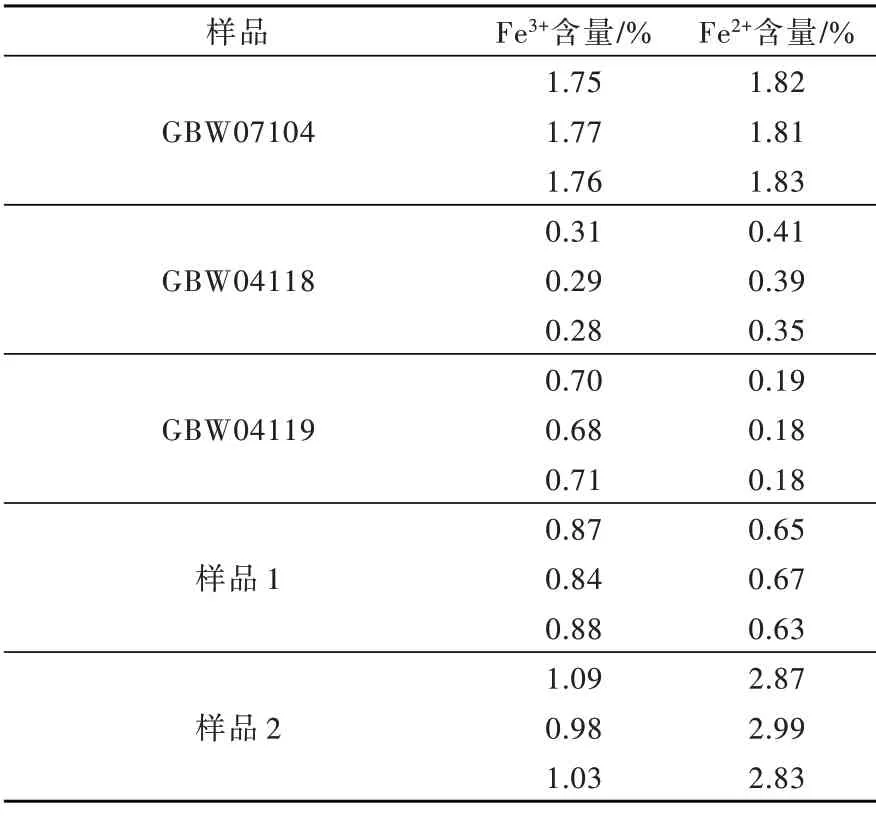

在试验中用不同酸将砂岩型铀矿分解后,用电感耦合等离子体质谱仪测量样品中全铁的含量,同时采用滴定法测量样品中Fe2+含量。当用氧化系数法来区分矿石的氧化还原性时,Fe3+/Fe2+值远大于1 时,说明矿石中的铁大多以Fe3+的形式存在,处于氧化带;Fe3+/Fe2+值大于1 时,说明矿石的铁中的Fe3+含量偏多,处于弱氧化带;Fe3+/Fe2+值小于1 时,说明矿石的铁中的Fe2+含量偏多,属于弱还原带;Fe3+/Fe2+值远小于1 时,说明矿石中的铁大多以Fe2+的形式存在,处于还原带。

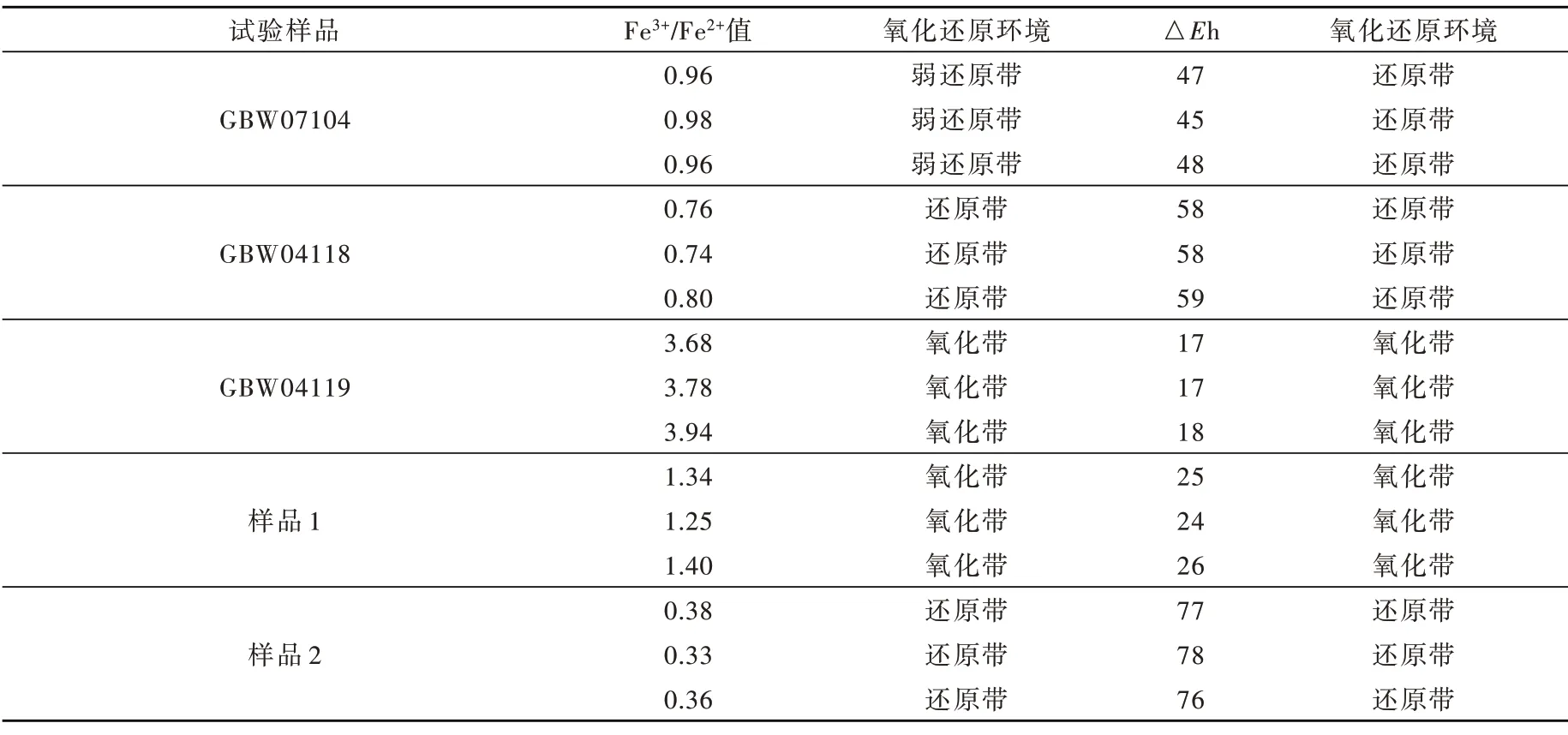

从实验结果中可以看到,样品2的Fe3+/Fe2+值为0.35,GBW04118 的Fe3+/Fe2+值为0.76,处于还原带;样品1 的Fe3+/Fe2+值为1.33,GBW04119 的Fe3+/Fe2+值为3.80,处于氧化带(表2)。

表2 标准物质及样品中Fe3+、Fe2+含量Table 2 Content of Fe3+ and Fe2+ in standard substances and samples

2.4 两种方法对比研究

不同成矿带的矿石氧化还原性不一样,试验中选用两处不同氧化还原带的矿石来研究这两种测试方法对矿石氧化还原性分析的有效性,并进行对比研究。在探矿找矿工作中,准确测试矿带的氧化还原性对铀的迁移与富集的判断意义重大(表3)。由表3 可以看出,两种方法对样品氧化还原性的测试结果基本一致。测试样品1,Fe3+/Fe2+值大于1时,△Eh为5 mV,两个结果基本一致,样品处于氧化带;测试样品2,Fe3+/Fe2+值小于1时,△Eh 为77 mV,样品处于还原带。

表3 两种方法测试样品氧化还原性比对Table 3 Comparison of oxidation-reducing properties of samples tested by the two methods

3 结论

1)在电位落差法试验中,当高锰酸钾溶液浓度为0.05 mol/L 时,△Eh 值最大,氧化还原效果最明显,测试结果可以有效地判断岩石的氧化还原性。

2)相较于重铬酸钾作为氧化剂,高锰酸钾产生的废液更容易处理,毒性更低,更加环保。

3)电位落差法对样品前处理的要求较低,可以在野外现场就对矿石的氧化还原性进行简单分析判断,有利于找矿后续工作的及时开展。氧化系数法的前处理要求较高,需要用酸加热分解,测试结果较为精确,可在室内对重要矿点进行进一步准确的检测,对野外探矿找矿的较大甚至重大成果进行复核,进一步增加对矿石氧化还原性判断的准确性。