9 份小茴香种质资源的种子质量和田间比较试验

2022-01-27陈晓文李富春魏进堂

陈晓文 张 蓉 路 平 李富春 魏进堂

(1 甘肃省定西市通渭县农业技术推广中心,通渭 743300;2 甘肃省定西市种子管理站,定西 743000)

小茴香(Foeniculum vulgareMill.)又名怀香、怀香子、茴香子[1],系伞形科茴香属草本植物[2],是一种重要的多用途芳香植物[3]。小茴香原产于地中海地区,适应性较强,在我国各地均有分布[4]。由于小茴香的籽粒中含有茴香酮、茴香醛这两种挥发油[1],故小茴香的叶子和籽粒都具有特殊的香味。嫩叶嫩茎可以作为蔬菜食用[5],种子具有温肾暖肝、行气止痛、和胃之功效,被用作药用、调味品和香料[3]。小茴香的种子为植物学上的双悬果,由于果皮较厚又含有挥发油,吸水能力和透气能力差,所以在生产中存在着发芽率低、出苗不全的问题[6]。

由于小茴香耐干旱、瘠薄和盐碱,具有经济效益高、用途广泛等特点,在全国各地均有种植,尤其在西北旱作农业区是一种具有独特区域优势的经济作物。但是,大部分地区仍然沿用当地的自留种,种质资源混杂,没有一个真正高产、优质的优良材料来代替农民的自留种。因此,结合种质资源普查工作和当地实际,从省内外科研院所和高校、部分市县区农户家中收集了9 份不同的小茴香种质资源材料,旨在通过发芽试验,研究这些小茴香材料种子的发芽特性和最适发芽温度,解决生产中小茴香出苗率低的问题,并为小茴香最佳播期的确定提供理论依据;通过田间试验,对不同小茴香材料的农艺性状进行统计分析,筛选出适合旱作农业区种植的最佳材料,为旱作农业区大面积推广种植小茴香提供优异的种质资源。

1 材料与方法

1.1 试验地概况试验地设在通渭县平襄镇旱作农业科技示范区,土质为黑垆土,海拔1930m,年均气温7.6℃,无霜期140d,年降水量380~400mm,干旱少雨,属典型的干旱半干旱区。供试土壤pH 值8.4,全盐15.02g/kg,有机质9.1g/kg,全氮0.34g/kg,有效磷2.6mg/kg,速效钾67mg/kg。

1.2 试验材料试验材料共包含9 份由不同地方收集来的小茴香材料,具体来源为:西北农林科技大学农学院(材料1)、甘肃省通渭县什川镇山坡村(材料2)、甘肃省陇西县云田镇神家川村(材料3)、甘肃省民勤县东湖镇东润村(材料4)、宁夏回族自治区海原县西安镇园河村(材料5)、宁夏回族自治区海原县观桥镇张湾村(材料6)、甘肃省玉门市黄闸湾乡黄闸湾村(材料7)、河西学院农业生物技术学院(材料8)、甘肃省定西市种子管理站(材料9)。

1.3 试验设计

1.3.1 种子质量测定试验采用随机区组排列,共9 个材料,恒温试验设15℃、20℃、25℃和30℃4个温度水平,3 次重复。变温试验先高温后低温(8h/16h),设20℃/10℃、25℃/10℃、30℃/10℃ 3个变温水平,3 次重复。将小茴香种子用清水洗干净,用0.5%的NaClO 溶液消毒灭菌20min,将处理过的种子用蒸馏水冲洗4 次,取处理后的单悬果种子100 粒,腹面朝下均匀摆放在事先铺有滤纸的培养皿(直径为15cm)中,再向培养皿中加15~20mL蒸馏水,分别置于设置相应温度的培养箱中暗培养。

1.3.2 田间试验试验采用随机区组排列,每个材料种植一个小区,3 次重复,共计27 个小区。小区长6.7m,宽6.5m,每小区行距40cm,小区总面积43.55m2。

试验地土壤养分一致,试验前使用旋耕机将土壤旋耕,使地面平整,无大的坷垃。播期为2020 年4 月18 日,采用人工开沟将不同材料小茴香均匀条播,播量1.0~1.5kg/667m2,播深2.5~3.0cm。

试验中每小区施用磷酸二铵(总养分64%,N-P2O5-K2O:18-46-0)1.4kg 作基肥。在幼苗显行时,进行中耕松土,人工拔除杂草。在6 月28 日进行第1 次灌水,8 月1 日进行第2 次灌水,整个生育期共灌水2 次。10 月1 日前后进行收获,每个材料人工单独收获,单独测产。

1.4 测定指标与方法

1.4.1 种子质量试验测定指标与方法测定不同温度下小茴香种子的发芽势、发芽率、发芽指数及种子活力。发芽试验结束时(第14 天)测量芽长、芽重、根长、根重。参照张春庆等[7]的方法计算发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数。

发芽率=(种子发芽数/供试种子数)×100%

发芽势=(发芽试验规定日期内(第7 天)发芽种子数/供试种子数)×100%

发芽指数(GI)=∑(Gt/Dt)(式中Dt 为相应的发芽天数,Gt 为与Dt 相对应的不同时间t 天的发芽数,∑为总和)

活力指数(VI)=GI×S(式中S 为一定时期内正常幼苗的长度)

1.4.2 田间测定指标与方法试验前采集土壤,利用化学分析滴定法、比色法等分析土壤基础理化性质(土壤自然含水量、土壤碱解氮、有效磷、速效钾、有机质、pH 值)。苗期统计出苗率,生育期测定株高、茎粗、干物质量,收获前每个小区随机取10 株进行室内考种,考种项目有株高、茎粗、干物质量、产量及其构成因素。

1.5 数据处理采用Excel 2007 和统计软件DPS 7.05 对所测数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 种子质量检验

2.1.1 不同恒温条件下的发芽率由图1 可以看出,不同温度处理对小茴香的萌发产生了影响,适宜的温度可以促进小茴香种子的萌发和生长。同一材料在不同恒温下的发芽情况为25℃下的发芽率最高(仅材料2 除外),9 个材料在25℃下的平均发芽率为76.93%,在15℃、20℃下的发芽率差别不大,分别为72.74%、73.63%,30℃下的发芽率最低,为36.89%,高温不利于小茴香种子的萌发。同一温度水平下,9 份材料中,材料2 的发芽率最低,材料7最高,说明材料2 种子活力最低,材料7 种子活力最高。同一材料不同温度下种子的发芽率不同,说明适宜的温度是小茴香发芽的必要条件,本试验结果表明小茴香最适合的发芽温度为25℃。

图1 参试小茴香在不同恒温条件下的发芽率

2.1.2 不同变温下的发芽率由图2 可以看出同一材料在不同变温条件下的发芽情况,在30℃/10℃变温下的发芽率明显低于25℃/10℃和20℃/10℃变温水平下的发芽率(材料3 除外),材料3 在30℃/10℃变温下的发芽率明显高于25℃/10℃和20℃/10℃变温水平下的发芽率,在30℃恒温下的发芽率为0.67%,而在30℃/10℃变温下的发芽率为87.33%,显著高于恒温下的发芽率,说明变温条件对材料3 的发芽与生长起促进作用,即昼夜温差大的地区有利于材料3 种子的发芽与生长。材料1、材料6 和材料8 在25℃/10℃下的发芽率最高,分别为74.67%、79.00%、93.00%;材料2、材料4、材料5、材料7、材料9 在20℃/10℃的发芽率分别为41.33%、68.00%、88.67%、95.00%、94.00%,说明过大的温差不利于这些小茴香材料的发芽生长,它们更适合在昼夜温差小的地区发芽生长。

图2 参试小茴香在不同变温条件下的发芽率

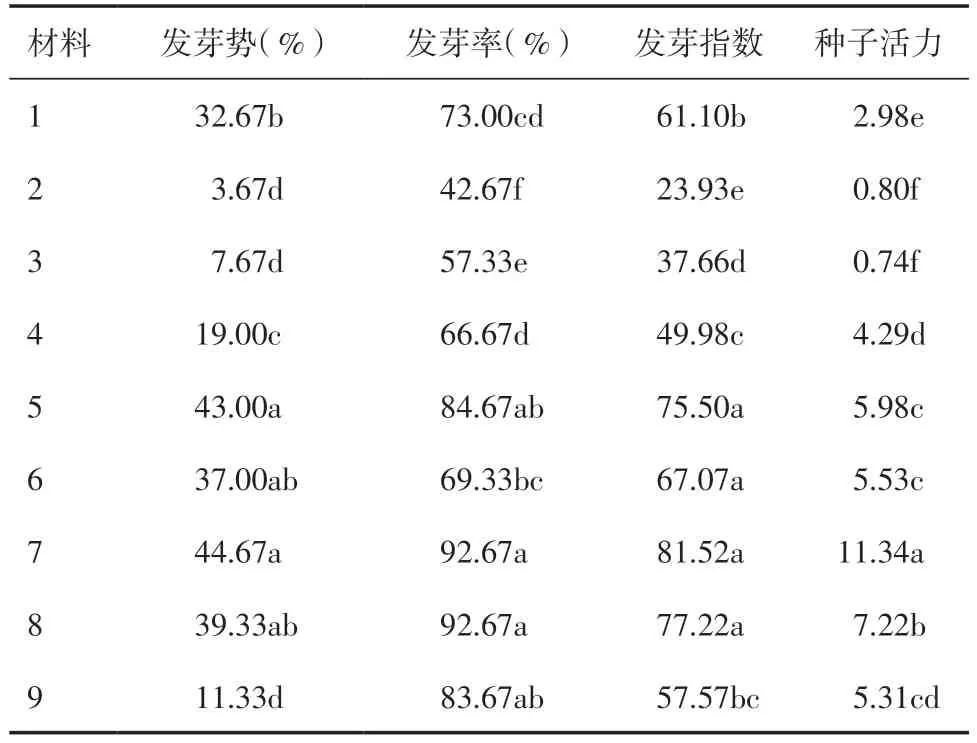

不同材料小茴香的发芽势、发芽率、发芽指数、种子活力各有不同。这些指标直接决定小茴香在田间的出苗率,从而影响小茴香的最终产量。由表1 可知,材料7 的发芽势、发芽率、发芽指数、种子活力最高,分别为44.67%、92.67%、81.52、11.34;而材料2 的发芽势、发芽率、发芽指数最低,分别为3.67%、42.67%、23.93,两者差异显著。材料7 和材料8 的发芽率虽相同,但是材料8 的发芽势、发芽指数、种子活力均低于材料7;材料3 的发芽势、发芽率、发芽指数虽高于材料2,但种子活力低于材料2,为0.74,在9 个材料中处于最低水平。材料4 的种子活力比材料1 高出1.31,材料5、材料6、材料9的种子活力差异不显著,材料5 比材料6 高出0.45,比材料9 高出0.67。

表1 参试小茴香的种子质量检验

2.2 植株性状分析

2.2.1 株高分析由图3 可以看出不同材料小茴香的株高不同,株高均随着生育期的变化而增加,苗期到开花期增加最快,在籽实期株高趋于稳定,这符合植株生长曲线。各个材料的株高变幅在92~115cm 之间。不同材料中,材料4 的株高最高,为113.72cm,材料8 的株高最矮,为59.46cm,相差54.26cm;材料1 株高次之,为109.91cm,材料2 株高较高,为104.07cm;材料3、材料5、材料6、材料7、材料9 的株高较低,分别为94.55cm、94.54cm、97.99cm、88.37cm、91.89cm。

图3 参试小茴香株高趋势

2.2.2 茎粗分析由图4 可以看出各个小茴香材料的茎粗随着生育期的变化而增加,苗期到开花期增加最快,在籽实期茎粗趋于稳定,各个材料的茎粗变幅在5.5~9.5mm 范围内。不同材料中,材料4 茎粗最大,为9.04mm,材料8 茎粗最小,为5.50mm,相差3.54mm。材料2 茎粗次之,为8.63mm,材料1 茎粗较高,为8.52mm,材料5、材料6 的茎粗分别为7.15mm、7.25mm,材料9 的茎粗处于中间,为7.78mm。另外,材料3 的茎粗较小,为6.08mm,这是由于材料3 的特性引起的。

图4 参试小茴香茎粗趋势

2.2.3 干物质量分析小茴香的干物质量是一个生长季内小茴香新生产出有机物的总量,由图5 可知,9 个小茴香材料的干物质量随着生长发育而增加,苗期到分枝期增长缓慢,始花期至盛花期增长速度最快,籽实期趋于稳定,收获期干物质量略有下降,这是因为在生长后期叶片大量脱落,且由于主茎和各个分枝的成熟期不一致,主茎上的籽粒比分枝上的成熟得快,在后期主茎上的籽粒脱落引起后期的干物质量下降,因此要特别注意适时收获,以避免籽粒脱落引起产量的下降。9 个材料的干物质量变幅在95~200g 范围内。

图5 参试小茴香干物质量积累趋势

材料4 的干物质量最大,为185.50g,材料8 的干物质量最小,为93.17g,相差92.33g,材料2 干物质量次之,为166.47g,材料1 的干物质量较高,为161.42g,材料7、材料8、材料9 的干物质量差别不大,分别为97.39g、93.17g、95.85g,其中材料4 和材料5 的干物质量在后期下降明显,这是由于材料4 和材料5 的叶片在后期脱落比其他几个材料严重。

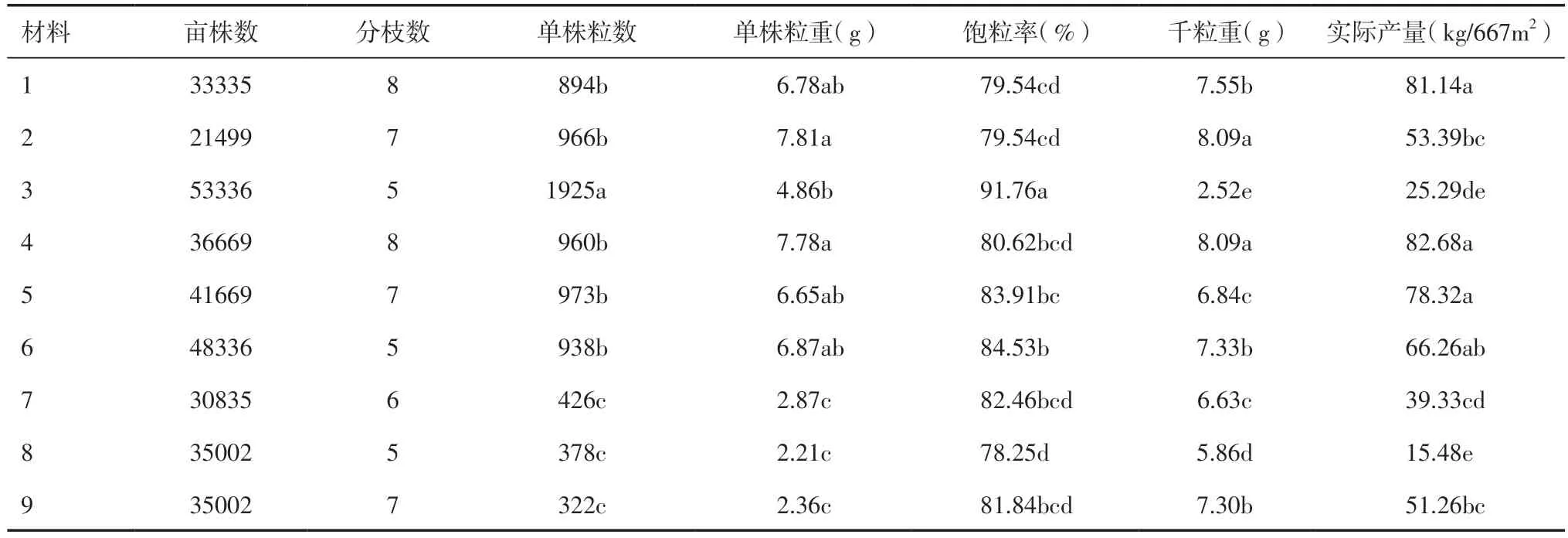

2.2.4 产量及产量构成分析从表2 产量数据来看,材料4 的产量最高,为82.68kg/667m2,材料8 的产量最低,为15.48kg/667m2,相差67.20kg/667m2,差异显著;材料1 产量次之,为81.14kg/667m2,材料5较高,为78.32kg/667m2,两者无显著差异;材料6 的产量处于中间,为66.26kg/667m2,材料3、材料7 的产量较低,分别为25.29kg/667m2、39.33kg/667m2,与材料6 之间的差异显著。材料3 产量较低于其他材料,是因为材料3 为大茴香,特性不同于其他材料。

表2 参试小茴香产量及产量构成要素

从产量构成看,小茴香的产量由亩株数、分枝数、单株粒数、饱粒率、千粒重等构成。材料4 的亩株数不是最高,但是其分枝数、单株粒数、单株粒重、千粒重、饱粒率都高,产量结构好,因此其产量最高;材料2 的亩株数最低,但是分枝数、单株粒数、单株粒重都较高,故其产量处于中等;材料1 的亩株数明显低于材料5,但二者产量相当,这是因为材料1 的分枝数、单株粒重、千粒重等都比材料5 高;材料3的亩株数、单株粒数、饱粒率最高,但是其单株粒重、分枝数和千粒重低,其中千粒重显著低于其他7 个材料,因此其产量很低;材料7、材料9 的单株粒数、单株粒重都很低,且无显著差异,但是二者的产量差异显著,这是因为材料9 的分枝数、千粒重、亩株数都比材料7 高;材料8 的分枝数、饱粒率、单株粒重都最低,产量构成最差,因此其产量最低。

3 讨论与结论

利用发芽试验可以测定种子发芽的最大潜力,还可以评估田间播种价值。从9 个材料的发芽试验来看,小茴香最适的发芽温度为25℃,温度过低或过高都不利于小茴香种子的萌发,尤其高温对小茴香的发芽生长产生抑制作用。王羽梅等[6]对小茴香种子发芽特性的研究结果表明25℃下萌发时发芽势、发芽率最好;王晓敏等[5]对3 个不同地区小茴香种子的发芽特性研究结果表明25℃下暗培养为茴香种子单果萌发的最适条件,王晓敏等[8]对茴香种子发芽特性研究结果表明,25℃下暗培养催芽为宁夏茴香种子单果萌发的最适条件,本试验研究结果与前人结果基本一致。郭永忠等[9]利用不同浓度的PEG-6000 模拟干旱胁迫的研究结果表明,各地域小茴香种子的发芽率、发芽势和发芽指数都随干旱胁迫的加剧而呈下降趋势。张家巧等[10]探讨了H2O2和KNO3对小茴香种子萌发的影响,H2O2溶液对小茴香种子的萌发有一定程度的抑制作用,KNO3溶液对小茴香种子的萌发没有明显影响作用。王晓云等[11]将小茴香种子进行温水处理、GA处理,比较发芽率。从变温发芽试验来看,材料3在30℃/10℃变温下发芽最好,可在昼夜温差大的地区进行推广种植,其他8 个材料在25℃恒温下的发芽率与在20℃/10℃变温水平下的发芽率差异不显著,说明较低的变温条件更有利于小茴香的生长发育。变温能够促进小茴香种子的萌发,是由于温度交替变化有利于改善种被的透性,促进水分和气体交换,有利于增加发芽促进物质和减少抑制物质[12]。根据发芽试验结果可初步确定9 个材料在中西部旱作农业区最适播期在4 月15 日前后。

田间比较试验中,通过测定小茴香种子的发芽势、发芽率、发芽指数来评定其种子活力,种子活力的高低直接决定小茴香在田间的出苗率,选用高活力种子可以确保田间苗全、苗齐、苗壮,从而提高小茴香的产量。本试验研究表明,采集自甘肃省玉门市黄闸湾乡黄闸湾村的材料7 发芽势、发芽率、发芽指数、种子活力均最高,适当早播,可在大田实际生产中示范推广。在田间试验各农艺性状表现中,采集自甘肃省民勤县东湖镇东润村的材料4 株高、茎粗、干物质量等植株性状良好,产量结构协调,综合表现好,产量最高,为中高产材料,其产量为82.68kg/667m2,亦可在大田种植中应用推广。本试验的不同材料最高产量值低于任万海等[13]的宁夏海原特色小茴香种植技术的研究结果中小茴香平均产量150kg/667m2,是因为本试验的种植密度比实际生产密度低、收获较晚田间落粒严重。后续还需对材料4、材料7 品质性状进行进一步研究,以期选取高产优质的小茴香作为旱作农业区的主推材料。