媒介仪式的生成与表达:解构央视春晚的家国情怀

2022-01-26王兴尧

■ 王兴尧

中国人的家国情怀由来已久。古籍《逸周书·皇门解》中提到:“是人斯乃谗贼媢嫉,以不利于厥家国。”这是现存“家国”一词最早的记载。在中国人的观念里,“家”指房屋、家庭的住所;“国”指由一个个小家庭所组成的集体;而“情怀”意味着个人情感的抒发。因此,家国情怀意为个人对于“家国一体”的高度认同感以及对于“家与国”的高度归属感。

“媒介仪式”由英国传播学者尼克·库尔德里(Nick Couldry)提出,可理解为由大众传媒生成并表达,受众通过大众媒介参与并最终因仪式中的共同信仰而形成紧密联系的活动。中央广播电视总台春节联欢晚会(以下简称“央视春晚”)自1983 年开播以来,已经走过近40 个年头,成为中国家庭除夕之夜不可或缺的文化“年夜饭”,而看春晚也演变为全球华人辞旧迎新的新民俗。多年来,央视春晚借助先进传播技术与渲染性视听手段,运用主题、符号和联欢互动将家国一体的宏大叙事寓于传承千年的春节文化中,展现了国家层面的时代感召与家庭层面的民生关注,建构起极具家国情怀的媒介仪式。

一、媒介仪式核心——联动家国的鲜明主题

“仪式”是具有普遍意义的文化现象,“媒介仪式”是大众传媒产生之后“仪式”的延伸,它具备“仪式”中包括“仪式感”在内的一切特征。与仪式相同,媒介仪式之所以能产生仪式感,关键在于仪式核心的确立。每场电视晚会都需有鲜明的主题,主题就是整场晚会的方向,是本次媒介仪式的核心。央视春晚是一场庄重的媒介仪式,但它自诞生起又是一门大众艺术,这注定了春晚主题的策划既要有深度,更要有温度。

中央广播电视总台作为国家广播电视机构,在春晚主题设置上具有定位高又暖人心的特点,主题除了要蕴含农历新年和十二生肖等传统元素外,在突出国家主流价值观和政治文化的同时,更强调全民共享和民生关注,力求联动家国,唤醒观众的情感共鸣。以2016 年至2021 年的央视春晚主题为例(见表1),主题均设置为10 个字或14 个字的对仗骈文,其中代表国家层面的关键词“中国梦”“新时代”“小康”共出现7 次,代表家庭层面的关键词“你我”“共筑”“共圆”“万民”共出现4次。以上关键词的设置贴合时代脉搏,彰显了浓烈的新春氛围和民族情感。

表1 2016—2021 年央视春晚主题一览表

此外,央视春晚的主题设定紧抓时代特点、社会热点和痛点以及个人的情绪焦点,以简洁有力的主题口号,调动观众关注国家、关爱小家的积极性。例如,2016 年的央视春晚主题围绕“中国梦”和“建小康”,体现出2016 年处于“十三五”开局之年以及全面建成小康社会的决胜阶段的关键时刻;2018 年的央视春晚是党的十九大以来的第一次春晚,此次春晚主题突出“共享欢乐新时代”的理念,旨在展示十九大以来我党、我国各项事业的历史性成就以及人民的幸福生活;2020年春晚又以“小康梦”揭示了当年处于决胜全面建成小康、决战脱贫攻坚的历史时刻;而在疫情肆虐全球的背景下,2021 年央视春晚又聚焦“万民安康”,表达了国泰民安的美好祝愿和团结世界的大国担当。可见,每一年央视春晚的主题,都是对当年国家事业发展的回顾与展望、对于社会问题的剖析与思考、对于百姓生活的盘点与关切。因此,家国情怀也在主题中得到升华,在仪式中得以凸显。

二、媒介仪式符号——国家美学的融入演绎

符号是仪式的重要组成部分,是媒介仪式发挥文化功能的关键所在。每年的央视春晚都会出现大量包括串词、音乐、舞美以及分会场在内的标志性符号,这些符号烘托了喜气洋洋、家国同庆的节日氛围。同时,不同的符号又有各自的象征意义,其所指与能指共同构成符号统一体,体现了语言学家索绪尔有关符号的基本命题:“符号是能指和所指相连接所产生的整体。”①[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980 年,第102 页。春晚媒介仪式中国家美学符号的能指与所指,因具备“政治在场”“家国同构”的特点,故可以借助符号隐喻的技能来传递家国情怀。①参见高进:《国家仪式与共同体认同》,《浙江学刊》2021 年第1 期。根据符号的呈现形式不同,春晚媒介仪式中国家美学符号的能指与所指对应关系如表2 所示。

表2 春晚媒介仪式中国家美学符号的能指与所指对应关系

媒介仪式中,语言符号极富感情色彩,受众能够通过艺术性的语言表达实现情感共振。例如,每年春晚主持人的开场串词都会提到:“在这辞旧迎新之际,我们向全国各族人民、向香港特别行政区同胞、向澳门特别行政区同胞、向台湾同胞和海外侨胞、向全世界的中华儿女拜年了!”这一套语言符号不仅是简单的新春祝福,它更是在以一种柔性的方式来强化每个中国人的国家认同感与身份认同感,将因历史或现实而造成的遗憾,通过语言处理在除夕之夜实现象征性圆满,激发国人守望相助、血脉相连的民族情怀。

在春晚声音符号范畴中,《春节序曲》与《难忘今宵》无疑是最典型、最让人耳熟能详的,前者出现在春晚开头并贯穿全场,后者则是春晚结束之际的经典曲目。《春节序曲》创作于20 世纪50 年代,本身包含了秧歌和陕北民歌元素,体现出我国民间特有的热闹感;而《难忘今宵》则诞生于改革开放以后,立意高远、曲调柔和。两者能成为春晚的标配音乐也许是种偶然,但结合在一起却有种天然的协调感,原因就在于符号的背后是民间百姓与主流官方的情感聚合,代表了家国双方融为一体的情怀升华。

历年的央视春晚中,绚烂夺目的沉浸式舞美也与家国情怀的表达有着千丝万缕的联系。自1998 年以来,央视春晚都在位于北京复兴路的一号演播大厅举行,该演播大厅整体为圆柱形,中心高度达30 米,方便导演组悬挂大红灯笼。即便一号演播大厅在2012 年全新改装,换上高科技灯幕之后,红灯笼影像也仍然是春晚舞美的必用符号。不仅如此,在春晚的各类歌舞节目中,红包、对联、饺子、汤圆、年糕等等老百姓熟悉的年俗符号也是高频率道具。现场观众席方面,一号大厅本身的弧形观众席结构能为电视观众带来“包容”“团聚”的视觉感受,观众席中圆桌的设置体现了“联欢”的特点。正是此类物化符号的精心打造,使得春晚更加接地气,拉近了荧屏内外的空间距离,成功将直播现场与观众相连接。

使用行为符号是破除仪式障碍的重要方式。央视春晚的北方受众明显多于南方,主要原因在于地理空间所造成的文化边界一直存在。2016 年央视春晚后,“北京主会场+分会场”的模式沿用四年(2021 年央视春晚因疫情防控取消分会场设置),该模式不仅是为了突出过去或未来一年的重大决策部署及各地区的大事喜事,也旨在通过行为符号解决央视春晚“南北文化”失衡现象,联动全国观众共同参与这场仪式,共庆中华民族最盛大的节日。

三、媒介仪式互动——荧屏内外的全民联欢

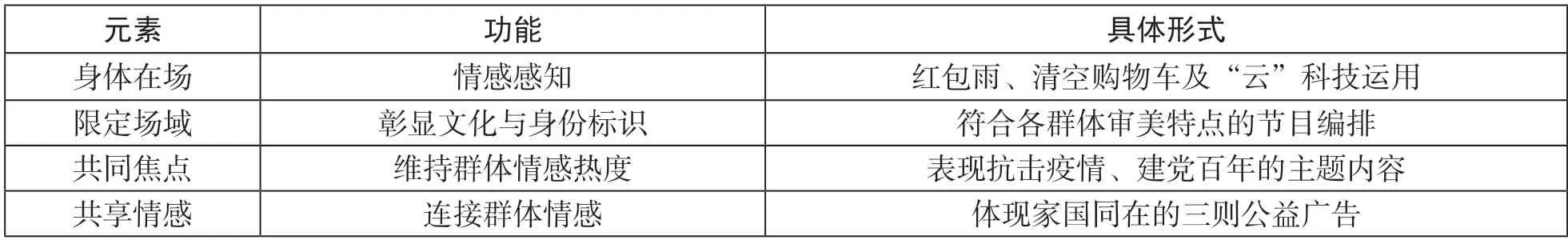

互动是指群体产生联系和沟通,促使个人情感与社会现象耦合。春晚中体现互动是题中之义,一是因为联欢晚会的性质对春晚作出了互动性要求;二是在于春晚的重要功能是通过文化媒介串联国人的集体记忆,激发爱家爱国热情,实现社会整合和文化认同。而互动也是春晚发展至今不变的传统,从1983 年第一届央视春晚观众通过电话点播节目,到“我最喜爱的春节联欢晚会节目评选活动”,再到如今春晚的融媒体直播与全平台互动,伴随着互联网与科技的进步,央视春晚的互动水平也在不断提升。美国社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)认为,仪式中互动的发生需要以下四个元素的相互作用:身体在场、限定场域、共同焦点和共享情感。①参见吴迪、严三九:《网络亚文化群体的互动仪式链模型探究》,《现代传播》2016 年第3 期。长期以来,春晚充分利用具有时代特征的互动形式调动荧屏内外的观众,将浓浓的家国情寓于互动要素间,于盛大的媒介仪式中构建起全民互动仪式链(见表3)。以下将以2021 年央视春晚为例,分析其如何通过互动仪式链中的四个元素来实现全民联欢、传递家国情怀。

首先,媒介仪式是人类独有的文化现象,因此“人的参与”是媒介仪式发生的前提。柯林斯认为,现实空间中身体在场是情感感知的前提,只有人充分接触与参与,仪式中的互动才会有意义。春晚的现场观众可以亲身参与仪式,直接感受春晚所表达的家国兴盛与个人命运的紧密牵绊。但随着现代传播技术的发展变革,时空被大大压缩,“身体在场”的方式也逐渐多样化。②参见刘伟兵、龙柏林:《仪式感如何生成——仪式发挥文化功能的运行机理研究》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2020 年第2 期。2021年央视春晚联合抖音及淘宝平台,分别开展了“红包雨”和“清空购物车”的互动环节,利用网络满足场外观众的互动参与需求。此外,2021 年央视春晚利用多项“云”技术,首次实现“VR 视频+三维声”新媒体直播,③参见刘阳:《新时代科技创新大舞台》,《人民日报》2021 年2 月14 日第02 版。力争带给观众顶级沉浸式体验,为观众营造虚拟“身体在场”感,让荧屏内外的观众通过该种互动方式,更真实地感受这场隆重的家国联欢仪式,更切实地生发个人与家国共此时的无限认同。

其次,仪式中的互动是在一个具体场域中进行的,而这个场域具有局限性和限制性。2021 年央视春晚秉持“开门办春晚”原则,通过打造符合不同年龄、职业、区域、民族的多样节目,给予各个文化层次观众无差别的人文关怀,填补不同观众的偏好鸿沟,巧妙打破场域壁垒。④参见王靓:《2020 年北京卫视春晚的集体视角与情感传承探析》,《当代电视》2020 年第3 期。这让央视春晚真正成为了全家共享、全民同乐的文化产品,让无数中国人从中见证、分享国家发展荣光。

表3 2021 年央视春晚互动仪式链

再次,互动参与者只有产生共同关注点后,才能因共同符号的连接而维持群体情感热度。所以,在春晚长达四个半小时的时间里,如何将家国情怀一以贯之、维持观众的观看热情,共同焦点的掌控就显得尤为重要。统筹过去及未来一年的关键词是央视春晚节目编排的关键参考因素,也是春晚观众对于本台晚会的关注重点,更是春晚与观众之间沟通互动的重要桥梁。2020 年极不平凡,中国人民万众一心抗击新冠肺炎疫情,通过小品、舞蹈等方式展现我们的伟大胜利正是百姓的精神诉求;2021 年又开启了“第二个百年”的壮丽蓝图,在春晚舞台上回顾中国共产党的光辉历程,展望祖国美好明天,是中国人由衷的心声。

至此可以发现,互动仪式链中的前三个元素都直指“情感”,所以“共享情感”的表达又是互动的核心元素。作为表达家国情怀的媒介仪式,春晚一直在探索如何更好地连接每一位国人的感情。2021 年春晚通过《一声爸妈,就是过年》《新的一年、家国更好》《小康、大爱、幸福年》三则公益广告,将一个个小家庭与国家大事串联起来,唤起观众对阖家团圆的感动、对国家发展进步的赞叹,将所有观众的家国之情在此刻联系到一起。

结语

从1983 年到2021 年,央视春晚见证了中国社会从改革开放到全面小康的巨大变迁,也折射出国富民强的时代历程。这场已融入人们生活的媒介仪式,承载着全球华人的集体记忆,涌动着岁月流转的音符,更展现了国人滚烫的家国情怀与喜庆节日氛围相激荡的民族文化景观。然而我们更应该看到,在科技与文明飞速发展的当下,春晚似乎进入了瓶颈期,面临着种种问题,唯有跟随时代脚步不断创新、扎根生活汲取养分,春晚才能够真正点亮节日、回归生活,实现家国情怀的赓续。