唐宋时期汉传佛教在龟兹地区的传播

——以菩萨信仰为中心

2022-01-26苗利辉

苗利辉

(1.新疆龟兹研究院,新疆拜城842313;2.中国人民大学国学院,北京100872)

一

唐代,是中国佛教发展的一个高峰期,佛教在民众中得到了普遍的信仰;唐朝中央政府除个别时间外,对佛教在加强管理的基础上,也并不抑制,而在武则天时期,更是大力扶持。正是在这个时期,中国传统文化完成了对印度中亚佛教的改造,形成了具有中国特点的佛教宗派。天台、华严等各家根据对各自传承佛经的理解、修行的实践纷纷建立起自己的理论和修行体系。

公元640年,唐军以侯君集为交河道大总管西进,攻灭了勾结突厥势力的麴氏高昌王国。当年八月,以其地置西州。九月,在西州置安西都护府,主要用于对付西突厥,主管伊、西、庭三州军事。贞观十八年(644),由于焉耆王突骑支反复无常,拒不朝贡,还与西突厥结成政治联姻,引龟兹为外援,对建立不久的安西都护府构成了威胁。太宗命安西都护郭孝恪为西州道行军总管,率兵西征焉耆,大获全胜。占领了焉耆后,唐朝打开了通往龟兹的门户。

贞观二十一年(647),太宗以阿史那社尔为昆丘道行军大总管,与契苾何力、郭孝恪、李海岸等五将军,发兵讨伐龟兹,打败了西突厥的援军,次年平之。龟兹平定之后,安西都护府移至龟兹都城。

统于阗、碎叶、疏勒,号四镇①〔宋〕欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,中华书局,2013年,第6232 页。。

其军事力量较以前大增。显庆三年(658),唐朝又在今塔里木盆地,西突厥十姓地区,葱岭以西的河中地区和阿姆河以南地区设置都护府州,

西尽于波斯,并隶安西都护府②〔后晋〕刘昫撰:《旧唐书》,中华书局,2013年,第5187 页。。

此后,安西都护府先后和西突厥、吐蕃、突骑施展开斗争。特别是长寿元年(692),武则天当政时:

武威军总管王孝杰、阿史那忠节大破吐蕃、龟兹、于阗等四镇,自此复于龟兹置安西都护府,用汉兵三万以镇之。既征内地精兵,远逾沙碛,并资遣衣粮等,甚为百姓所苦,言事者请弃之,则天竟不许③〔后晋〕刘昫撰:《旧唐书》,中华书局,2013年,第5304 页。。

王孝杰打败吐蕃,收复四镇后④〔后晋〕刘昫撰:《旧唐书》,中华书局,2013年,第5304 页。,唐中央政府在龟兹地区以安西大都护府总领,龟兹都督府和龟兹军镇分管民政和军事的统治体系得以确立。除了三万正规军以外,当还有几倍于此的政府官吏、眷属及移民、流民纷至沓来。估计当时在安西境内,要远远超过三万之数。自贞观十四年(640)年直至贞元六年(791),安西都护府前后存续达一百五十多年之久,其驻跸地龟兹境内,聚居了大量的汉人。他们中必然有大量的佛教信众。

此外,当时,龟兹境内实行胡汉分治的宗教政策,因而驻屯这里的汉民可以保持自己的佛教信仰。加之安西大都护府是唐前期中央政府管理西域的政治中心,当时管理安西四镇佛教事务的都僧统又驻锡龟兹,唐中央政府有关佛教的各项政令在这里能够得到很快贯彻。

这样,汉传佛教在龟兹地区得到了很快发展,许多汉传佛教寺院被建立起来,同时许多长安名寺的僧侣来到这里主持寺院、挂锡和游学。汉传佛教净土信仰传播到这里,并与汉地保持着同步⑤苗利辉:《从龟兹石窟和出土文书看唐朝对龟兹的治理》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2016年第6 期。。与此同时汉传佛教的菩萨信仰也传至这里。

依据目前龟兹地区发现的佛教遗址及有关文书材料,我们可以看到唐代这一地区主要存在以下菩萨信仰:弥勒信仰、观音信仰、文殊信仰、地藏信仰⑥此外,龟兹地区也存在大势至菩萨、普贤菩萨以及宝光菩萨的信仰,限于篇幅,拟以后另文讨论。。

弥勒菩萨:龟兹石窟中现存有表现弥勒信仰的壁画保存在阿艾石窟的左侧壁,其年代为盛唐末期。该菩萨像为单尊像,头戴宝冠,颈配项圈,上身饰璎珞宝珠,臂佩臂钏,腕饰腕钏,着长裙,系腰带,左手持柳枝,右手握净瓶(见图1)。

图1 阿艾石窟主室左侧壁弥勒菩萨

弥勒菩萨在未来世降生阎浮提世界,继释尊之后将会成佛。先在兜率天的内院弘法,教化天众。依释迦牟尼佛的开示,众生如果愿意随从弥勒菩萨受教求法,则可发愿往生兜率天。但是对于现实的教众而言,他对于欲界众生的苦难是无能为力的。他要度化众生,只有等到未来成佛的时候。

兜率天为欲界六天的第四天,翻译为知足天,此天的有情众生,对于五欲的享受,很有节制,既不沉醉于五欲,亦不放逸于五欲,是最容易获得觉悟的有情众生。此天又有内外院的分别,外院为天人享乐之处。内院是补处菩萨为诸天人说法的净土。位于兜率天净土的天人,常闻佛法,常发无上菩提心,修行不退转。

关于兜率天的情形,《普曜经》记载:

于斯菩萨住兜术天,咸见奉敬,……尔时所兴不可限量,无能为喻,犹如江海;所总持慧,如地水火风;其心平等,坚强不动如须弥山;消诸结着,犹如日光以耀诸垢;心若虚空,在大宫殿安处其中,诸床座具二万二千,门户轩窗讲堂棚阁,校饰严整竖众幢盖,交露精舍布散众华青莲芙蓉,诸玉女众有亿百千俱作伎乐,及杂众华不可称限,诸宝树木次第行列,其地清净平正无邪,香勋普流,飞鸟凫雁哀鸾异类,无数亿众游戏浴池,畅和雅音现在观睹①《大正藏》,第186 册,第484 页。。

兜率天净土是小乘佛教天界理想和追求解脱人生理想的结合。兜率天净土位于兜率天内院,既具备了人类理想王国的形态,如各种美妙的事物:天衣、天华、天乐和天女等,人身的生理限制也得以极大缩小了,如长寿、神变等;另一方面,则逢补处菩萨在此说法,能坚持修道不懈,最终解脱,不再退转。

早在两晋南北朝时期,弥勒类经典随着其他大乘经典被相继译出,而弥勒信仰也随之流行,其中最值得注意的是道安信仰并弘扬弥勒净土的史实。道安之后,信仰弥勒的著名僧人有智严、慧览、道法、法祥等,其中法祥建有弥勒精舍,盛于一时(事见《名僧传钞》)。

整个南北朝时期,除释迦本佛信仰外,最有影响的应该是弥勒信仰。以佛教造像为例,山西龙门石窟中有北魏造像206 尊,其中释迦像43 尊、弥勒像35 尊、观世音像19 尊、无量寿(或阿弥陀)像为10 尊。弥勒下生信仰的滥觞,也使弥勒信仰发生了一种重大转向,即不断地被下层民众用作造反起义的旗号,因而遭到统治阶级的打压。

及至唐代,玄奘及其弟子窥基由于自身的宗教体验而信奉弥勒,而武则天出于政治的需要也提倡弥勒信仰,在这两个人的影响下,初唐之时一度有弥勒信仰复兴的气象。阿艾石窟中弥勒菩萨的出现就是这种社会思潮的反映。

观音菩萨:观音又名观世音、观自在。他在无量国土中,以菩萨之身到处寻声救苦。观音菩萨具有平等无私的广大悲愿,当众生遇到任何的困难和苦痛,如能至诚称念观世音菩萨,就会得到菩萨的救护。

佛告无尽意菩萨:“善男子!若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨实时观其音声,皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故。若为大水所漂,称其名号,即得浅处。若有百千万亿众生,为求金、银、琉璃、车璩、马瑙、珊瑚、虎珀、真珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫,飘堕罗剎鬼国,其中若有,乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等皆得解脱罗剎之难。以是因缘,名观世音”②《大正藏》,第9 册,第56 页。。

而且,观世音菩萨最能适应众生的要求,对不同的众生,便现化不同的身相,说不同的法门。

佛告无尽意菩萨:善男子!若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;应以天大将军身得度者,即现天大将军身而为说法;应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;应以小王身得度者,即现小王身而为说法;应以长者身得度者,即现长者身而为说法;应以居士身得度者,即现居士身而为说法;应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法;应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法;应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,即现妇女身而为说法;应以童男、童女身得度者,即现童男、童女身而为说法;应以天、龙、夜叉、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,即皆现之而为说法;应以执金刚身得度者,即现执金刚身而为说法①《大正藏》,第9 册,第57 页。。

魏晋时期,观音信仰传入中国,其传播包括经典和图像两个内容。这时期,观音形象为男像,一般作为阿弥陀佛的胁侍。唐代,观音信仰进入一个高潮时期,观音的功能和类型也日益多样,他也是法华经中释迦座前的大菩萨,同时与密教教义有关的六观音也开始出现。但无论如何变化,观音救赎现世的特点始终没有改变。

龟兹石窟中现存有表现观音信仰的壁画保存在阿艾石窟的正壁、左侧壁以及库木吐喇石窟第14 和16 窟。

其图像样式主要有两种:西方净土变中的观世音菩萨和单尊的观世音菩萨。它们各自的功能也不同。

西方净土变中的观音菩萨是阿弥陀佛的胁侍菩萨,出现在《阿弥陀经变》和《观无量寿经变》中。佛经记载,观世音菩萨在这种信仰中具有重要地位,观音菩萨是协助阿弥陀佛接引众生往生西方的菩萨。观音菩萨也被认为是极乐世界教主阿弥陀佛的接班人,阿弥陀佛涅槃之后将由观音菩萨继承佛位教化西方极乐世界。还有经典指出,信仰、礼拜观世音菩萨,或持念、修持观世音相关的陀罗尼或仪轨,并以此功德发愿往生极乐世界,也可以达成往生极乐世界的愿望。因此,在有关西方净土的造像中,观音是重要的内容。阿艾石窟的正壁以及库木吐喇石窟第14 和16 窟都绘有此种观音(见图2)。

图2 库木吐喇石窟第14 窟主室正壁观音

另一种单尊的观音出现于阿艾石窟的左侧壁。头戴化佛冠,上身内着僧祇支,披璎珞,外披双领下垂式袈裟,下着裙裤,挂流苏环佩两手执物脱落,但从残存部分看,应为莲花或杨枝(见图3)。

图3 阿艾石窟主室左侧壁观音菩萨

根据有关学者的研究,该窟是中小层民众以社邑方式兴建的洞窟。因而,此身观音的性质当是救赎现世的观音。

文殊菩萨:文殊全称“文殊师利”。在佛教中,文殊代表般若大智,是辅佐佛陀弘法的上首菩萨。初期大乘佛教中,文殊是最具崇高威望的菩萨,几乎主要的大乘经典都会提及,“法王子”在佛经中往往是文殊的专有称呼。

依大乘经典所载,在所有大菩萨中,文殊菩萨不只是四大菩萨中‘大智’的象征,而且,在过去世他曾为七佛之师。其锐利的智慧,被喻为三世诸佛成道之母。因而有‘三世觉母妙吉祥’的尊号。而且,依《首楞严三昧经》所载,他在久远的过去世早已成佛,号称“龙种上如来”。所以,其为释迦牟尼佛二胁侍之一,只不过一种慈悲度化的大权示现而已①《大正藏》,第15 册,第643 页。。

释迦牟尼灭度后,文殊菩萨在印度铁围山和弥勒、阿难等菩萨共同结集大乘经典,使之得以存世并发扬光大。

在印度及西域等地,有关文殊信仰之记载甚少。中国自东晋以来信仰文殊之风渐盛,于唐代达到顶峰。

其形像种类颇多,或作草衣文殊,或作僧形文殊,或作童子形,或作渡海之相,而以右手持智剑,左手执青莲花,以狮子为座骑的文殊像,最为常见。

文殊像既有绘于经变画中,如《法华经变》《维摩诘经变》和《华严经变》,也有单尊像。

龟兹石窟中,库木吐喇石窟16 窟的主室正壁绘有法华经变,其中主室正壁上方佛龛左侧绘骑狮文殊菩萨,其项饰璎珞,臂腕配钏,左足踏莲花,半结跏趺坐于狮子上。周围绘制三身胁侍菩萨。文殊菩萨及周围胁侍菩萨丰腴华美。文殊菩萨左下方绘制一身牵狮昆仑奴,昆仑奴及狮子均踏莲花②此资料由德国柏林亚洲艺术博物馆提供。。文殊周围云气环绕,飞天供养。整幅法华经变的布局与文殊的造型与同时期敦煌的法华经变极为相似③将骑狮文殊和乘象普贤对称布置的法华经变的图像在初唐时期就已出现于敦煌的第220 窟和第331 窟中。(见图4)。此外,库木吐喇石窟第12 窟左甬道内侧壁也绘有骑狮的文殊形象④贾应逸:《新疆佛教壁画的历史学研究》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第239 页;格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译:《新疆古佛寺》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第55 页。。

图4 库木吐喇石窟第16 窟主室正壁局部

单尊像的文殊菩萨则见于库木吐喇第42 窟后甬道正壁上,旁边并有汉文题记(见图5)。

图5 阿艾石窟主室右侧壁文殊菩萨

地藏菩萨:依据佛经记载,地藏菩萨是释迦灭后至弥勒出现之间,愿意现身六道,普救众生的菩萨。因他像大地一样,安忍不动、静之虑深密,故名地藏⑤《大正藏》,第13 册,第721 页。。

至迟在公元6世纪,地藏信仰已经传入中原。唐代是地藏信仰的一个繁盛时期。这一时期,一方面由于唐代政治经济的繁荣,为大量佛教造像的出现提供了物质基础;另一方面,则是佛教在社会生活中的地位有了很大的提高,灵验记的流行推动了大众对佛教的信仰更加普及和虔诚。此外,玄奘对《十轮经》的重译,也使得人们对地藏的信仰达到新高度⑥尹富:《中国地藏信仰研究》,成都:巴蜀书社,2009年,第117-133 页.。这一时期,地藏信仰的主要内容是普济六道众生。地藏菩萨的图像既有菩萨装的,也有佛装以及沙门形的,其中沙门形的常常与六趣图像结合①尹富:《中国地藏信仰研究》,成都:巴蜀书社,2009年,第134-139 页。。

阿艾石窟的右侧壁绘有地藏菩萨的图像。不过非常残破,仅可看出一个在熊熊烈火中燃烧的鼎。可能是地狱的局部。

二

公元9—12世纪是龟兹汉传佛教的另一个重要发展时期。这一时期,龟兹地区的重大事件是从蒙古高原西下的回鹘人进入龟兹地区。

回鹘本为漠北高原兴起的游牧民族,开始被称为“回纥”,9世纪中期建立汗国,8世纪末9世纪初改名“回鹘”,9世纪中期回鹘政权瓦解,部众四散。其中一支进入古代龟兹,建立政权,但随后并入高昌回鹘②田卫疆:《高昌回鹘史稿》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年。。高昌回鹘原来信仰摩尼教,进入西域百年后,改信当地流行的佛教。

回鹘文化受汉文化影响很深,早在漠北时期,就吸收了很多汉文化的内容,对其文化加以改造。进入西域地区后,其统治中心的高昌地区自魏晋以来就是汉文化地区,其疆域的另一个重要地区——龟兹地区也一直是中原王朝着力经营地区,中原文化影响也很深,这样就使得高昌回鹘文化原有的中原文化得以延续并有某种程度的加强,这一点在佛教的信仰上尤其突出③高士荣,杨富学:《汉传佛教对回鹘的影响》,《民族研究》2005年第1 期,第71-76 页。。进入宋代以后,高昌回鹘王国一直与宋、辽、敦煌归义军政权乃至以后的西夏都保持着密切的经济、文化和政治往来④荣新江:《归义军史研究—唐宋时代敦煌历史考索》,上海:上海古籍出版社,2015年,364-397 页;陈溯洛:《论回鹘与五代宋辽金的关系》,北京:人民出版社,1993年,第360-400 页;杨富学:《回鹘文献与回鹘文化》,北京:民族出版社,2005年,469-486 页。,上述地区佛教在这一时期变化也几乎同步在高昌回鹘地区发生着。

这一时期龟兹地区的菩萨信仰,地藏菩萨和观音菩萨的信仰继续流行,相关的图像保存较多。

地藏信仰:宋元以后,地藏的济世功能减弱,其主要职能变为幽冥世界的救济者。这种转变的原因,一是后传入地藏类经典,描述了地藏菩萨的的大愿为:“众生度尽,方证菩提;地狱未空,誓不成佛。”⑤《大正藏》,第6 册,第25 页。

那些恶贯满盈的众生,只要改恶从善,至心诵念地藏菩萨圣号,可以解除一切苦厄,体现出他对救度地狱众生的独特关怀。二是与中国民众固有的重视死后世界的背景有关。此外,也与中国早期幽冥世界救济者多为僧侣有关。而华严宗人则是推动地藏信仰变化的佛教界力量。这一时期,地藏造像既有菩萨形,也有沙门形和佛装形,与《大乘大集地藏十轮经》所载一致。

为欲成熟诸有情故。于十方界。或时现作大梵王身。为诸有情如应说法。或复现作大自在天身。或作欲界他化自在天身。或作乐变化天身。或作睹史多天身。或作夜摩天身。或作帝释天身。或作四大王天身。或作佛身。或作菩萨身。或作独觉身。或作声闻身。或作转轮王身。或作剎帝力身。或作婆罗门身。或作茷舍身。或作戍达罗身。或作丈夫身。或作妇女身。或作童男身。或作童女身。或作健达缚身。或作阿素洛身。或作紧捺洛身。或作莫呼洛伽身。或作龙身。或作药叉身。或作罗剎身。或作鸠畔荼身。或作毕舍遮身。或作饿鬼身。或作布怛那身。或作羯咤布怛那身。或作粤阇诃洛鬼身。或作师子身。或作香象身。或作马身。或作牛身。或作种种禽兽之身。或作剡魔王身。或作地狱卒身。或作地狱诸有情身。现作如是等无量无数异类之身⑥《大正藏》,第13 册,第725 页。。

其中沙门形数量最多。沙门形地藏有时与六道或地狱图像相结合,充分体现出这一时期地藏菩萨的信仰内涵⑦尹富:《中国地藏信仰研究》,成都:巴蜀书社,2009,第221-222 页。。它的理论依据为《大方广十轮经》载:

一切六道诸众生,常为苦恼之所逼,当悉归命于地藏,当令苦恼悉消灭⑧《大正藏》,第13 册,第686 页。。

这种造型的地藏像早在公元7世纪就已出现,但在这个时期才得以流行。

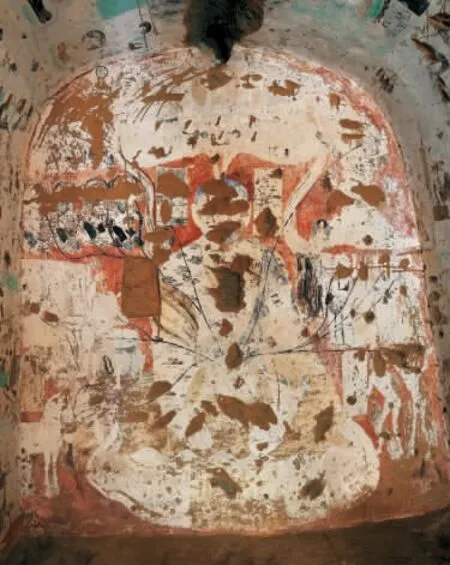

这种信仰及造像的变化在龟兹地区也有反映。如库木吐喇石窟第75 窟就绘有结跏趺坐的地藏菩萨的画像,其双手捧摩尼珠,从中放出六道光芒,上绘六道众生(见图6)。此外,库木吐喇第79窟主室右侧壁绘制的地狱变图也属于地藏信仰的部分。第12 窟右甬道外侧壁发现有地藏菩萨的题记①新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟 库木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,第264 页。。

图6 库木吐喇石窟第75 窟主室正壁地藏菩萨

观音信仰:宋元以后,观音信仰日益世俗化和中国化,一个表现就是女相观音的流行,以及更多观音造型的出现。除了前面提到的圣观音、六观音外,又出现了三十三观音等类型。

这种变化,我们在龟兹地区的石窟壁画中也可以看到。库木吐喇第42、45 窟右甬道外侧壁均发现与西方净土信仰相关的圣观音造像及汉文题记。库木吐喇第38 窟主室地坪发现有马头观音的画像。库木吐喇第12 窟后甬道正壁有三头八臂的不空罥索观音画像,库木吐喇第7 窟和第41 窟发现有千手千眼观音的塑像残件。

库木吐喇第38 窟主室地坪发现有马头观音的画像。该菩萨像,有头光、裸上身,双手托盘,盘内放一摩尼宝珠和两个绿色珠环。头冠中,绘一马头(见图7)。

图7 库木吐喇第38 窟主室地坪画

据佛典记载,马头观音是胎藏界观音院之一尊,六观音之一,为畜生道之教主,是无量寿之忿怒身,以观音为自性身,以马置于头,故曰马头观音,亦曰马头大士。为大忿怒威猛摧伏之形,故称为马头明王②全佛编辑部:《观音宝典》,北京:中国社会科学出版社,北京,2003年,第123-124 页。。乃五部明王中莲华部之明王也。戴马者,如转轮圣王之宝马驰驱四方而威伏之,表跋涉生死大海摧伏四魔之大威势力大精进力也。又啖食无明重障之意。

库木吐喇第12 窟后甬道正壁有三头八臂的不空罥索观音画像。该观音像几与人等高。三面,左面毁;右面较小为怪面,耀眉眯眼,白牙露出。正面,丰颐秀目,气质娴雅,慈善安宁。头冠大多毁。八臂,上二臂左手上举托圆月,右手上举托红日;次二臂,左臂左手上举掐持莲花枝,右臂毁;再二臂下垂,手及印契均毁;下二臂于胸际双手合掌。手腕均佩二轮宝镯(见图8)。

图8 库木吐喇12 窟后甬道正壁不空罥索观音

不空罥索,六观音之一。“不空”,是指心愿不空。“罥索”原意是指古代印度在战争或狩猎时捕捉人马的绳索。以“不空罥索”为名,是象征观世音菩萨以慈悲的罥索救度化导众生,其心愿不会落空的意思。依密教经典记载,在过去九十一劫的最后一劫中,观世音菩萨曾经接受世间自在王如来的传授,而学得不空罥索心王母陀罗尼。此后,观世音菩萨即常以该真言教法,化导无量百千众生①《大正藏》,第20 册,第227 页。。因此,当观世音菩萨示现化身以此法度众时,便称为“不空罥索观音”。

千手千眼观音:从经轨的卷数、造像的流行程度上看,千手千眼观音则是诸观音中最主要的一种。其形象,在两眼两臂之外,左右各有二十手,表示如来、金刚、摩尼、莲华、羯磨五部各八手,成为四十手。四十手中现菩萨像,每手含二十五有界,故成一千。“千”,表无量、圆满之义。即“千手”象征此观音大悲利他之方便无量广大,“千眼”象征应物化导时观察机根之智圆满无碍。

至于此观音的由来,伽梵达摩《大悲心陀罗尼经》云:

观世音菩萨重白佛言:“世尊,我念过去无量亿劫,有佛出世,名曰千光王静住如来。彼佛世尊怜念我故,及为一切诸众生故,说此《广大圆满无碍大悲心陀罗尼》,以金色手摩我顶上,作如是言:‘善男子,汝当持此《心咒》,普为未来恶世一切众生作、大利乐。’我于是时始住初地,一闻此咒故,超第八地。我时心欢喜故,即发誓言:‘若我当来堪能利益、安乐一切众生者,令我即时身生千手,千眼悉皆具足。’发是愿已,应时身上千手千眼皆具足。”②《大正藏》,第20 册,第206 页。

信仰《大悲心陀罗尼经》及千手千眼观音者可避免“十五善生、十五恶死”。其“恶死”者有不令其饥饿困苦死,不为枷禁杖楚死,不为怨家仇对死,不为军阵相杀死,不为豺狼恶兽残害死,不为毒蛇蜕蝎所中死,不为水火焚漂死,不为毒药所中死,不为蛊毒害死,不为狂乱失念死,不为山树崖岸坠落死,不为恶人厌魅死,不为邪神恶鬼得便死,不为恶病缠身死,不为非分自害死等。十五种善生者即所生之处常逢善王,常生善国,常值好时,常逢善友,身根常得具足,道心纯熟,不犯禁戒,所有眷属恩义和顺,资具财食常得丰足,恒得他人恭敬扶接,所有财宝无他劫夺,意欲所求皆悉称遂,龙天善神恒常拥卫,所生之处见佛闻法,所闻正法悟甚深义等③《大正藏》,第20 册,第107 页。。

有关此尊之仪轨及图像等,至唐朝时始传至我国。据千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经之序所载,武德年中(618—626),中天竺僧瞿多提婆赍来此尊之形像及结坛手印之经本;贞观年中(627—649),另有北天竺僧以千臂千眼陀罗尼之梵本奉进,后由智通译成汉文④《大正藏》,第20 册,第83 页。。故有关此尊之信仰,至七世纪已逐渐形成。“千手千眼观音”塑像盛行于宋代。龟兹地区也同时流行。

库木吐喇第7 窟和第41 窟发现均有千手千眼观音的塑像残件,多个手掌中可见眼睛。