动结式的事件结构和句法生成

2022-01-24高明乐王莉莎

高 明 乐 王 莉 莎

北京语言大学 外国语学部,北京 100083

一、动结式的语法性质

动结式是汉语特有的动词复合形式。动结式由V1+V2构成,这类动词复合形式在汉语里十分普遍。如“打碎”“打败”“赶跑”“灌醉”等。如何确定动结式的语法性质是许多研究者所关心的问题。对于生成句法学来讲,动结式应该定性为词库复合词,还是句法派生词,这个问题很重要,它影响到动结式的题元指派和赋格方式。如果是词库复合词,动结式可以作为普通动词直接从词库中提取(enumerate);如果是句法派生词,则要涉及到移位和融合(incorporation)等句法操作手段。

本文认为,把动结式定性为句法派生词更合适。

其一,在实际的句法操作中,动结式的句法派生说也具有更强的解释力。表面上看,把凝固动结式看作词库复合词的句法操作好像比较简洁。就题元指派而言,只需简单地把V1+V2作为一个独立的普通动词进行题元指派就可以了①Cheng, Lisa & C.-T. James Huang: "On the argument structure of resultative compound", In Matthew Chen & Ovid T.-L.Tzeng (eds.), Interdiciplinary studies on language and language change , Taipei: Pyramid Press,1994.。例如,役格动结式和宾格动结式的题元信息可以分别标注在词库里:

(1) a.役格:V1+V2 <致事,客事> 她气死了我

b.宾格:V1+V2 <施事,客事> 她踢破了门

然而,这种操作方法存在一些问题,如无法区别歧义句,无法解释互释句,违背了“题元等级”和“统一题元指派假设”等操作原则,出现了大量无法用语法特征区分的兼类动结式。而作为派生复合词,这些问题就都不存在。这些在文章的后面部分详细论及。

其二,从语法结构看。是否属于词库固定词,要符合两条标准:一是结构稳定性,二是语义一致性。结构稳定性是指构成该词的两个句法成分不能随便拆开或组合;语义一致性是指两个句法成分共同蕴含一个事件。这类词是封闭集合,在数量上是可穷尽的。例如,汉语普通双音节动词“恪守”“咳嗽”“讽刺”等就属于词库的固定词。由于它们在语音形态上和动结式一致,所以造成了从形式上区分固定词与动结式的困难。与固定词不同,动结式可分解为两个语义独立的动词,这两个动词各蕴含一个独立的事件,其逻辑语义可以用两个分句分别表达。

其三,从V1和V2组合的灵活度看。构成动结式的两个动词搭配十分随意、灵活,只要表达需要,任何两个语义蕴含不同的动词都可以构成一个动结式。其中一些能够在英语里找到语义上相对应的动词,如break,defeat等动词。但更多的动结式在英语里无法找到对应的词。这是因为,汉语动结式的两个动词组合十分灵活,几乎任何两个毫无语义关系的动词都可以组合成一个动结式复合词,而且,这种复合词一旦放在句子里就具有了凝聚性,不可以再随便拆分开。如“小王擦净了玻璃”不可以说成“小王擦玻璃净了”。而英语的wipe (擦)和clean(净)是两个独立的词,可以分开来用。

其四,从无限组合性看。在实际表达中,一个句子只要含有V1和V2的两个事件,并且这两个事件能够构成致使—结果关系,就能生成动结式。由于表达是无限的,所以构成动结式的两个具体动词V1和V2组合的可能性自然也是无法限定的,例如,仅一个动词“打”就可以组合出至少下面数量的动结式动词:

(2) 打死、打烦、打伤、打傻、打累、打哭、打跑、打赢、打倒、打走、打疯、打服、打病、打晕

如果把这些动结式都划归词库,词库将过于庞大,甚至需要对词库重新定义,改封闭集合为开放集合。这也是为什么动结式不宜作为固定词归入词库的一个重要原因。

尽管我们把动结式的语法性质定性为句法派生复合词,但是有一些动结式的V1和V2组合比较稳定,而且使用的频率也很高,表现出较强的固定词的凝固特点,比如“打倒”“击破”等,它们的V1和V2之间的句法、语义关系显然要比“哭湿”“骂笑”等密切得多,似乎应该划到词库,属于词库复合词。这意味着动结式分为两类,一类是句法、语义关系紧密的词库复合词;另一类是句法、语义关系松散的句法派生词。这样处理好像很有道理,但我们并不提倡,因为这会带来不少问题。首先,词库词和派生词划分的标准不好定,V1和V2之间的句法、语义关系密切到什么程度才算词库词?其次,把动结式分成两类也会导致两种不同的句法操作方式,从而丧失解释的一致性和严谨性。

二、动结式的语法化

原则上讲,汉语动结式复合结构的形成应该是句法融合的结果。汉语动结式是由基本元素组成的观点实际上指出了汉语动结式动词属于词库的传统看法的不足,因为汉语动结式具有派生性特点,合格的动结式动词是无法穷尽的,如果把可能的复合形式全部收入词库,词库将非常巨大。不过,汉语词库包括了所有的基本语素,词库中的语素是提供复合结构的源泉,一个动词的全部语义就可以通过语素组合派生出来。那么,这种派生规则或者派生规律实际上是经过语法化过程实现的。

从历时角度看,动结式不是既有的,而是从其他句法形式演变而来。关于动结式起源的时代,尽管目前仍没有定论①主要有以周迟明、余健萍等为代表的先秦说,以王力等为代表的汉代说,以志村良治、姜绍愚等为代表的六朝说,以及以太田辰夫为代表的唐代说等。对此,本文不展开讨论。,但是对于动结式是历时演变而来,学者们的观点则基本一致。石毓智和李讷的看法比较具有代表性:“动补结构都是从连动式或连谓结构发展而来的……当动词和补语尚处于‘句法关系’的阶段时,两者的关系疏松……当一个动补结构已经被语法化时,两个成分凝结成一个句法单位。”②石毓智、李讷:《汉语语法化的历程》,北京:北京大学出版社,2001年,第128页。这一表述不仅说明动结式是动、补成分由疏松的句法关系演变而来,同时也隐含了这样的问题:被语法化的是具体的句法单位,还是抽象的句法结构?③高明乐:《基于语言习得的汉语语法化研究》,《海外华文教育》2011年第2期。

句法单位和句法结构的涵义不同,如果被语法化的是具体的句法单位,那么动结式就应该属于词库词,因为该句法单位被语法化成了固定形式,具有了稳定性和封闭性特征;如果被语法化的是抽象的句法结构,那么动结式就应该属于派生词,因为结构是句法单位的构成规则,结构规则具有无限生成性,按照这套规则可以派生出无数具体的复合形式。本文认为汉语动结式所语法化了的是V1+V2的结构形式,而不是某些具体的词。语法化过程是从最初的(NP1)+V1+(NP2)+ V2④“今当打汝前两齿折”(慧觉等译:《贤愚经》);“寡妇哭城颓”(《乐府诗集·懊侬歌十四首其四》)。结构逐渐发展出(NP1)+V1+V2+(NP2)的用法,此类用法越来越频繁,经过再分析(reanalysis),由量变到质变,最终成为动结式结构。就是说,汉语动结式是语法化了的一种结构。⑤参见高明乐:《基于语言习得的汉语语法化研究》,《海外华文教育》2011年第2期。符合这一结构的句法单位都属于动结式范畴。

动结式被语法化后,两个动词可以根据动结式结构生成复合语法单位。构成动结式的两个动词之间的句法、语义关系或紧密或疏松。紧密度的判断与造成语义联想和词语搭配的话语表达需要有关。现实中的事件与事件之间的关系纷繁复杂,事件之间的关联度不一,关联度之间的界线模糊,这些都会反映在语言当中,因此,所有动结式里的两个动词所表示的事件之间的关联度构成的是一个连续统(continuum)。句法语义关系紧密的动结式处于连续统的一端,这类动结式因V1和V2搭配稳定,出现频繁,表现出较强的固定词特征;句法语义关系松散的动结式处于连续统的另一端,这类动结式的V1和V2搭配不固定,具有临时组合性特征。由于关系紧密和关系松散的动结式之间的界线是模糊的,所以从分析方法的一致性和句法操作的可行性两方面考虑,把所有动结式都处理成句法派生词要比把部分动结式处理成词库复合词更加科学。

动结式的语法化过程的驱动力是语用,由语用产生的新的规约化的语言形式都属于语法化范畴。①高明乐:《基于语言习得的汉语语法化研究》,《海外华文教育》2011年第2期。研究语法化的学者普遍认为,规则演变主要动因是交际中说话者和听话者之间的契合,也即语用动因。语用动因主要有两个:最大简约性和最大信息性。最大简约性即语言表达的经济性原则,要求说话者尽量用最简洁的话语来表达他的意思;而最大信息性则是指听话者希望说话者说明白,并以为说话者充分表达了他所要表达的意思。听话者转化为说话者角色后,他的表达会变得更加简约,如此反复,就产生了简约化的表达形式。说话者为了加强表达力,又需要打破常规,寻求新的表达形式。这一过程最终导致的结果是临时用法向固定用法的演变,复杂形式向简约形式演变。通过语用推理,说话者的个别用法被规约化接受后,就会成为一个类范畴。使用形成结构,结构形成规则,规则反过来又指导使用。动结式就是为表达致使义而由句法生成的简约的结构形式。

三、动结式的句法生成

尽管包含动结式的句子在结构形式上都只是一个单句,然而,从逻辑语义分析,所有动结式有一个共同的特点,即都包含着两个表述,或者说两个事件。动结式动词的语义关系都蕴涵着两个次事件(sub-event)。我们看下面的例子。(3)中的一组句子分别可以分解为事件结构(4):

(3)a.孩子哭醒了妈妈

b.警察赶跑了小偷

c.哥哥骂哭了弟弟

(4) a.孩子哭+妈妈醒了

b.警察赶小偷+小偷跑了

c.哥哥骂弟弟+弟弟哭了

很显然,动结式的两个事件之间构成的逻辑关系是致使与结果。理论上讲,世界上任何两个不同的事件都有可能构成致使与结果关系,例如“林妹妹哭”和“手帕湿了”表面上看是两个独立的事件,但二者也可以构成因果关系,如“林妹妹哭湿了手帕”,前一事件导致后一事件的发生。

建立一个能反映动结式结构的语义蕴涵模式及特征结构表达式是一件需要做的重要工作。动结式句法生成论者尝试找出动结式的句法生成机制,但是在技术上遇到一些困难。日本语言学家桥本(Hashimoto)女士指出汉语的动结式有两个表述:

(5)a.张三吃完了饭 张三吃饭 + 饭完了

b.张三吃饱了饭 张三吃饭 + 张三饱了

为此她建立了如下的句法结构来推导动结式:

(6)

① 该树形图出自日本语言学家桥本(Hashimoto)的论文《Resultative Verbs and Other Problems》,该文发表在《Foundation of Language》1965年第6期。

这种处理方法会遇到两方面的问题:首先是句法上的。树形图(6)表明,构成动结式的两个动词V1和V2是分开的,分别位于S1和S2两个不同的分句,这符合动结式句法生成的初始模式。问题是V1和V2是怎样合为一体的?当时并没有给出很好的解决办法。尽管现在有了美国语言学家贝克(Baker)提出的融合(incorporation)手段②美国语言学家贝克(Baker)于1988年发表了语言学著作《A Theory of Grammatical Function Changing》,在这本书里他提出了“融合”概念,即通过句法操作把一个动词的词干融入到另一个动词内构成一个复杂动词。,但是另一个问题就不那么容易解决了:根据树形图(6),V1题元指派(theta-assigning)S2,就是说V1选择了一个句子作补语(complement)。然而,动词“吃”是不可能选择一个句子作补语的。其次是语义上的。动结式的一个重要特点就是含有致使义。从树形图看(6),V1和V2之间无论是分开在两个分句里还是合为一体,都找不到任何产生致使义的依据。

从语义上分析,汉语动结式蕴含了致使(cause event)和结果(effect event)两个事件,在句法上可以由两个分句分别表述。致使分句含有动结式的第一个动词V1,结果分句含有动结式的第二个动词V2。动词V1和V2分别为两个事件分句的核心动词。动结式的另一个重要特征是含有致使义,动结式的致使语义特征从何而来?是什么保证两个事件分句之间的逻辑语义关系是致使与结果而不是其他?本文认为,联系起两个事件分句并赋予动结式致使语义特征的是功能语类“得”:

(7) a.张三骂李四,李四哭了

b.张三骂得李四(都)哭了

c.张三骂哭了李四

判断(7-a)中两个分句的致使与结果关系需要特定的语境,如果用“得”把两个分句连起来,如(7-b),其致使与结果关系不需要借助语境就已经很清楚了。在动结式的句法生成构架里,“得”是两个事件之间的致使性语义关系的语音标志,由它连接两个事件分句,表示前一个事件致使或导致后一个事件的达成或实现。这一点在下面的例子中也可以得到证明:

(8) a.跑得pro累了;喝得pro醉了

*b.学得pro习了;睡得pro觉了

其中(8-a)组插入“得”后,动结式可以分裂为两个独立的动词,而非动结式动词(8-b)组则不可以。因两个事件在一个结构中表达,两个事件的显性达成关系在语音形式上就不存在了,故“得”脱落,其致使义隐含在了“跑累”和“喝醉”这两个句法派生词里。

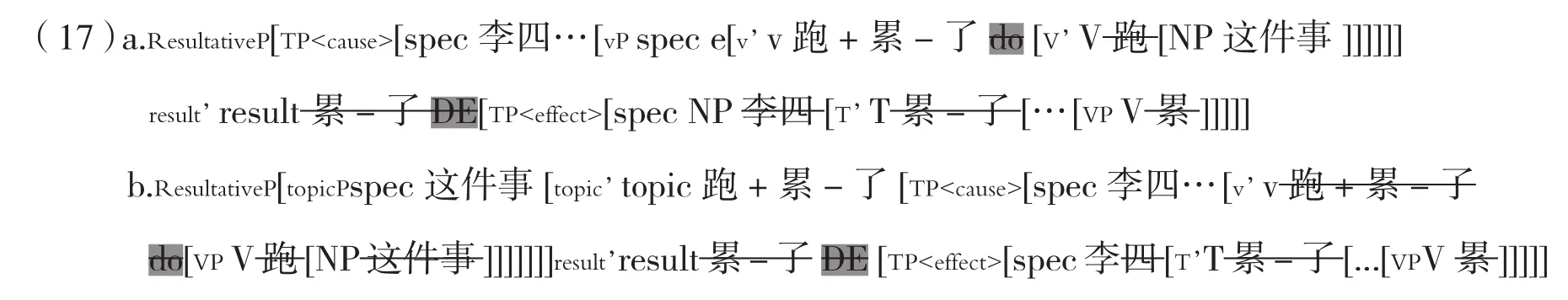

根据以上对汉语动结式的句法语义特征的分析,推导出动结式的初始句法结构应该是:

(9) resultativeP[TP

result’ result DE[TP

动结式是原始结构(9)通过句法移位与融合后生成的复合形式。首先,结果分句中的V2通过移位与“得”(DE)融合,并获得其致使语义特征。融合后,“得”的语音形式隐去。获得致使语义特征的V2在致使分句中的轻动词do的位置与V1合并,生成V1+V2的复合形式,即动结式。因V2已经携带了致使语义特征,合并后致使语义特征也传递给生成的动结式。下面用例句“张三骂哭了李四”来说明动结式的句法推导过程:

(10)

首先,结果事件分句中的V1“哭”通过中心语移位后,嫁接到“了”的左面,获得时体特征;然后“哭了”继续向上移动,与“得”融合,继承了“得”的致使语义特征后,“得”的语音形式自行隐去,得到的是“哭了李四”。因“哭了”和“得”融合后已获得了致使义,“哭了李四”即“致使李四哭了”。此后,获得致使义的“哭了”再与“致使”分句中的轻动词do融合。融合后,“致使”分句中的V2“骂”通过中心语移位到轻动词do位置,嫁接在“哭了”的左面,生成含致使义的动结式“骂哭了”。如果“结果”分句中的“哭了”不发生移位并与“得”融合,则“得”留在原位,形成“张三骂李四得李四哭了。”②同名删略后为“张三骂得李四哭了”。“张三骂得哭了李四”不合法,这进一步证明“哭了”向上移位跟“得”融合后继承了其特征,“得”的语音形式失去了存在的必要。两个“李四”只保留一个,交由同名删略处理(Equi NP Deletion)。

四、动结式的题元指派

题元角色属于词汇语义范畴,题元指派在动结式生成前就已经完成,即V1和V2分别在各自的事件分句中实现了题元指派。这也符合题元角色的词汇语义性质,动词的词汇语义所描述的是事件中的参与者个体及个体之间的关系。这一属性决定了题元指派应该在动结式句法派生之前,而不是同时或之后。生成后的动结式不再指派题元角色,这也是句法生成说的一大优势,因为V1和V2的题元指派在各自所属的单句里进行,保证了“题元等级”和“统一题元指派假设”等原则的一致性。

格标记(case-marking)属于句法范畴,必须在动结式形成后才能确定。动结式句法生成后可以被看作独立的双音节动词,因其句式也由原来的两个分句转变为一个单句,所以,动结式的赋格方式和普通动词一样,也会受到单句句法结构特征的制约。在以动结式作谓词的单句里,由于句法结构的限制,在两个事件分句中已经指派了题元角色的重复性所指(referent)论元不能全部以语音形式出现在动结式单句里,这样也符合格标记规则。

在次语类化方面,动结式似乎也和普通动词一样,可以分为及物、不及物和兼类范畴。有人根据V1和V2语义特征为动结式作了如下分类:

(11)a.同指:跑累 喝醉(相当于不及物)

b.异指:刷脏 哭湿 赶跑 吵醒 杀死 骂跑 灌醉 (相当于及物 )

c.两可:哭醒 哭烦 累死(相当于兼类)

这种分类方法存在的问题是,有些相当于不及物的同指类动结式往往可以有及物用法:

(12)a.张三跑累了(不及物)→张三跑累了这件事(及物)

b.张三喝醉了(不及物)→一杯酒喝醉了张三(及物)

这是因为动结式是由两个事件分句派生而来,动结式生成后同时也继承了两个事件之间的致使与结果的语义特征,因此,在给动结式分类时,需要把这一结构性语义特征考虑进去。特别是被划为不及物范畴的动结式,仅仅从其V1和V2的词汇语义特征来看可能是不及物的,但是它所特有的结构性致使语义特征又使其具有了及物的语义基础。

动词的词汇语义所蕴含的题元角色的数量和动词的次语类化特征是有一定相关性的,譬如,只蕴含一个施事角色的动词,一般情况下应该是不及物动词,其句法需要一个主语论元就可以满足。除了施事角色外,还有受事、客事、与事等。这些角色属于单一事件结构,由谓语动词的词汇语义所蕴含,属于词汇语义范畴。目前学界对构成动结式的两个动词独立的词汇语义特征关注比较多,而对动结式特有的结构语义特征考虑较少:

(13) a.张三吃饱了=张三吃饭(E1)+张三饱了(E2)

b.一杯酒喝醉了张三=张三喝了一杯酒(E1)+张三醉了(E2)

c.这匹烈马骑累了张三=张三骑这匹烈马(E1)+张三累了(E2)

动结式表述的是复合事件结构,可以分解为E1和E2两个事件,二者不是简单相加,而是构成一种致使与结果关系,事件E1致使事件E2结果。这种关系不像“施事”“受事”等属于词汇语义范畴,而是属于结构语义范畴。在(13-a)里,致使事件E2“张三饱了”达成的是结果事件E1“张三吃饭”,而不是“张三”。两个事件里的“张三”的题元角色分别由两个事件分句的谓语动词指派。

如果给致使性事件起个名称的话,应该是“致事”。充当致事的只能是一个事件,是结构语义概念。“施事”是单个事件的个体参与者,是词汇语义概念,二者属于不同的语法层次。把“致事”和“施事”分开来,不仅避免了结构语义和词汇语义之间的纠缠不清,而且为动结式的次语类划分提供了合理的依据。

有些动结式句式有多个解读,形成歧义(ambiguous);还有一些只有一个解读的动结式却呈现为多个不同句式,形成互释(paraphrasing)。本文提出的动结式句法生成的初始事件结构和句法推导模式能够解释动结式的歧义和互释现象,这也是动结式是由句法派生而来的语法性质的一个重要证据。

歧义是因为动结式同一个句式由多个事件结构派生而来,(14)的事件结构有三个(14-a/b/c):

(14) 张三追累了李四。

a.张三追李四,致使李四累了

b.张三追李四,致使张三累了

c.李四追张三,致使李四累了

d.*李四追张三,致使张三累了

上述解读的事件结构及句法生成过程分别如下:

事件结构(15-a/b/c)都能生成同一个句式(14)“张三追累了李四”,而(14-d)的事件结构则无法生成(14)句式。

互释是表达同一个事件结构的动结式可生成多个句式,如事件结构(15)的句式有两个(16-a/b):

(16)李四跑这件事,致使李四累了

a.李四跑累了这件事b.这件事跑累了李四

句式(15-a/b)的句法生成过程如下:

汉语动结式包括了生成与解读两个过程:生成是从事件结构到句法结构;解读是从句法结构到事件结构。为了使语言表达更经济,句子更简洁,不同的事件结构会生成句法结构相同的动结式,如“砍累”“砍断”“砍钝”是从三种不同的事件结构生成的,尽管句法结构形式相同,但是V2的语义指向不同。因此,动结式的正确的语义解读不能仅从表层结构获得,而是必须要从生成它们的初始事件结构获得。综上所述,把所有的动结式都视为由句法生成的派生词,既符合其产生和演变过程,又能得到语法结构特征的支持,同时也为动结式的句法和语义之间的互动关系做出了比较合理的解释。