基于工作过程的电工基础混合教学设计*

2022-01-22何彦虎

陈 骏 , 何彦虎

(湖州职业技术学院 机电与汽车工程学院, 浙江 湖州 313000)

职业教育与普通教育是两种不同类型的教育,具有同等重要的地位[1]。职业教育以培养学生的职业能力为目标。在供给侧改革背景下,基于工作过程的“互联网+职业教育”是职业教育提升人才培养质量、增加技术技能人才精准有效供给的必然选择[2]7-13。

电工基础是一门教授学生电工电路基础知识及简单电路设计、制作与调试技能的课程,是高职电类专业的核心课程,对电类专业人才培养有很大影响[3]94-96。但该课程的传统教学存在着过于重视理论知识、忽视实践操作、教学环境单一等问题。这些问题导致部分学生学习热情不高,甚至有一些抵触情绪。此外,中外合作班的学生在双语学习环境中,存在较大的语言障碍。这些都要求,该课程的教学必须激发学生的学习兴趣[4]208-209。针对上述问题和要求,笔者认为,混合教学不失为一种较为有效的方法。

一、“互联网+”背景下电工基础课程的混合教学项目开发

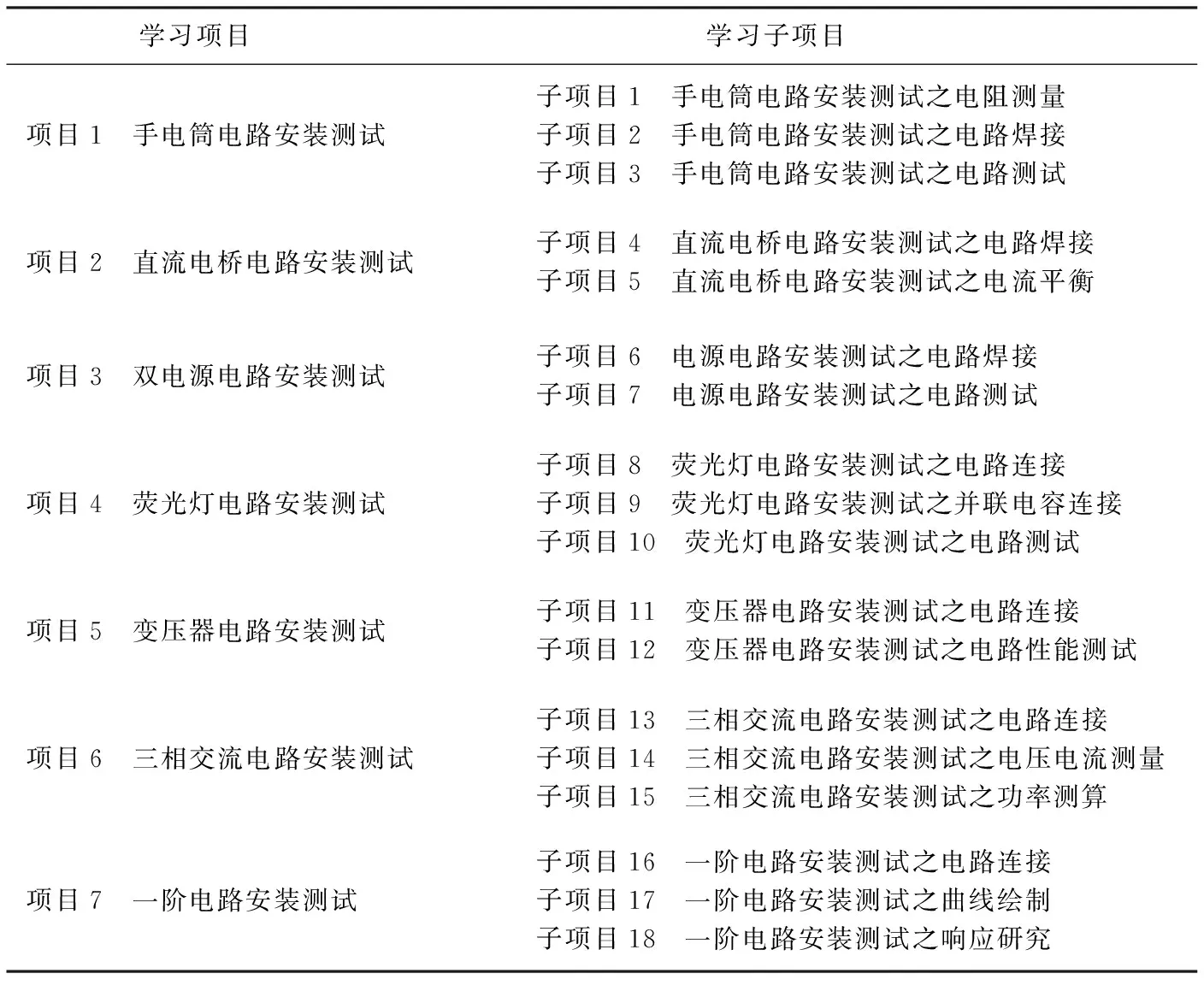

针对传统教学中存在的问题,本研究进行了基于工作过程导向的课程项目开发。具体内容包括:(1)能进行简单电路的连接,并能运用万用表进行电流、电压、电阻等常见电路参数的测量;(2)能按照电路原理图,进行直流电桥电路的安装,并根据实际情况,合理调节参数,使得电桥平衡;(3)能根据电路原理图,完成双电源电路的安装以及相关电路参数的测量;(4)能按照电路原理图,根据给定的电阻、电容等元件,完成荧光灯电路的安装及相关参数测试;(5)能按照电路原理图,根据给定的变压器等元件,完成变压器电路的安装及相关参数测试;(6)能按照电路原理图,进行三相交流电路的连接,完成相电压、相电流、线电压、线电流等参数的测量;(7)能按照电路原理图,根据给定的电阻、电容、电感等元件,完成一阶动态电路的安装,并能用示波器观察一阶电路的暂态过程,等等。课程选择了“手电筒电路安装测试”“直流电桥电路安装测试”“双电源电路安装测试”“荧光灯电路安装测试”“变压器电路安装测试”“三相交流电路安装测试”“一阶电路安装测试”七个学习项目作为主要工作对象,采用递进式学习项目组织方式。每一学习项目均包含“电路识图”“电路连接”“电路测试”三个工作任务,工作对象难度逐渐上升。该课程的学习项目构成如下表所示(参见表1)。

表1 电工基础课程项目构成表

二、“互联网+”背景下电工基础课程的混合教学设计

我们以学习项目4的子项目8“荧光灯电路安装测试之电路连接”为例,进行混合教学设计。在本研究中,教学设计是基于四要素教学设计模型(4C/ID)开展的,包括学习者分析、复杂性技能分解、学习任务分析、复用性技能/非复用性技能、教学环境分析、支持性/即时性信息、开发实施、评价修正等内容。

1.学习者分析 这是教学设计的基础,有助于教师为学生提供适当的帮助和指导[5]148-149。本课程的学习者为大一新生。他们在高中阶段已经学习了物理、数学等课程,对电路以及相关的分析计算有一定的认识,但并没有深入接触电路分析知识。在学习风格方面,高职院校学生偏好具体经验与主动实践。因此,需要将实践与理论相结合,以激发他们的学习兴趣。高职学生喜欢技能学习,讨厌知识学习,所以要侧重培养学生技能与知识的运用能力[6]124-125。

2.复杂性技能分解 4C/ID把训练的复杂认知技能分解为两类基本的构成性技能(constituent skills):非复用性技能(nonrecurrent skills)与复用性技能(recurrent skills)[7]36-39。本学习项目的复用性技能包括三个方面,即“电路识图”“电路连接”和“电路测试”。

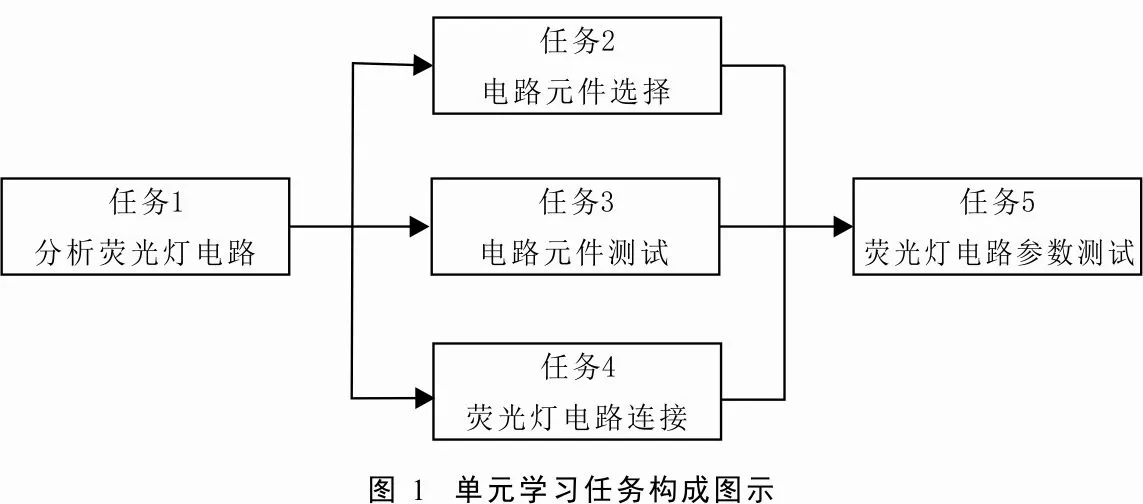

3.学习任务分析 “电路识图”对应学习任务1(分析荧光灯电路)。将电路原理图识图与电路连接的技能合并,进一步分析,形成任务2(电路元件选择)、任务3(电路元件测试)和任务4(荧光灯电路连接)这一任务组。“电路测试”对应任务5(荧光灯电路参数测试)。该单元学习任务构成如下图所示(参见图1)。

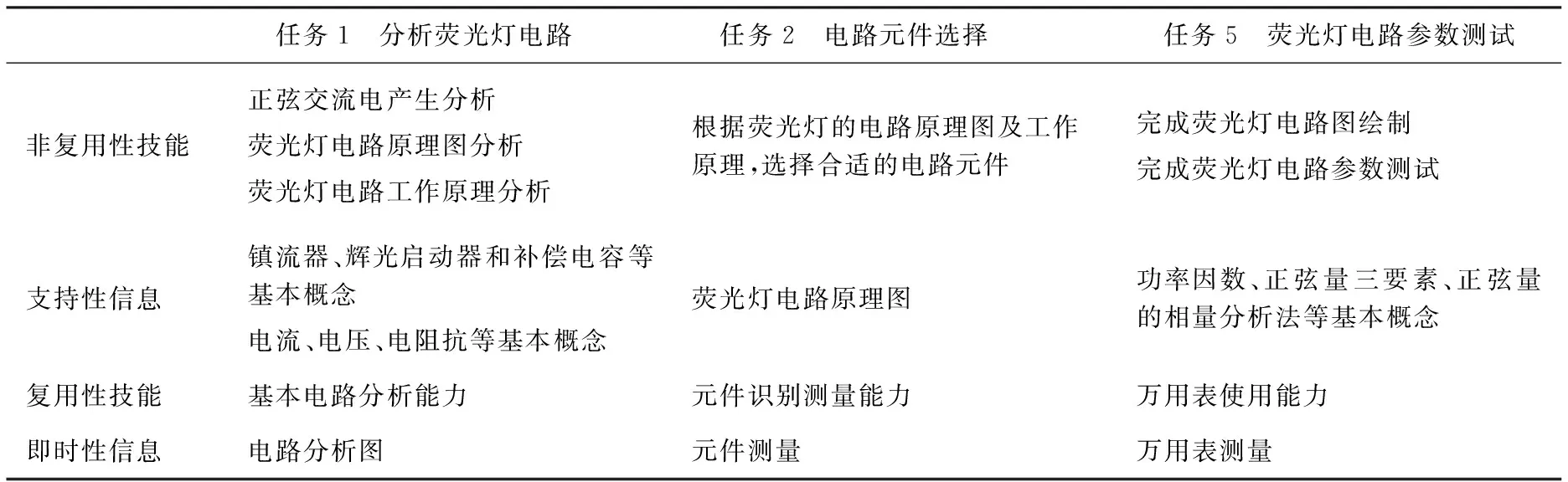

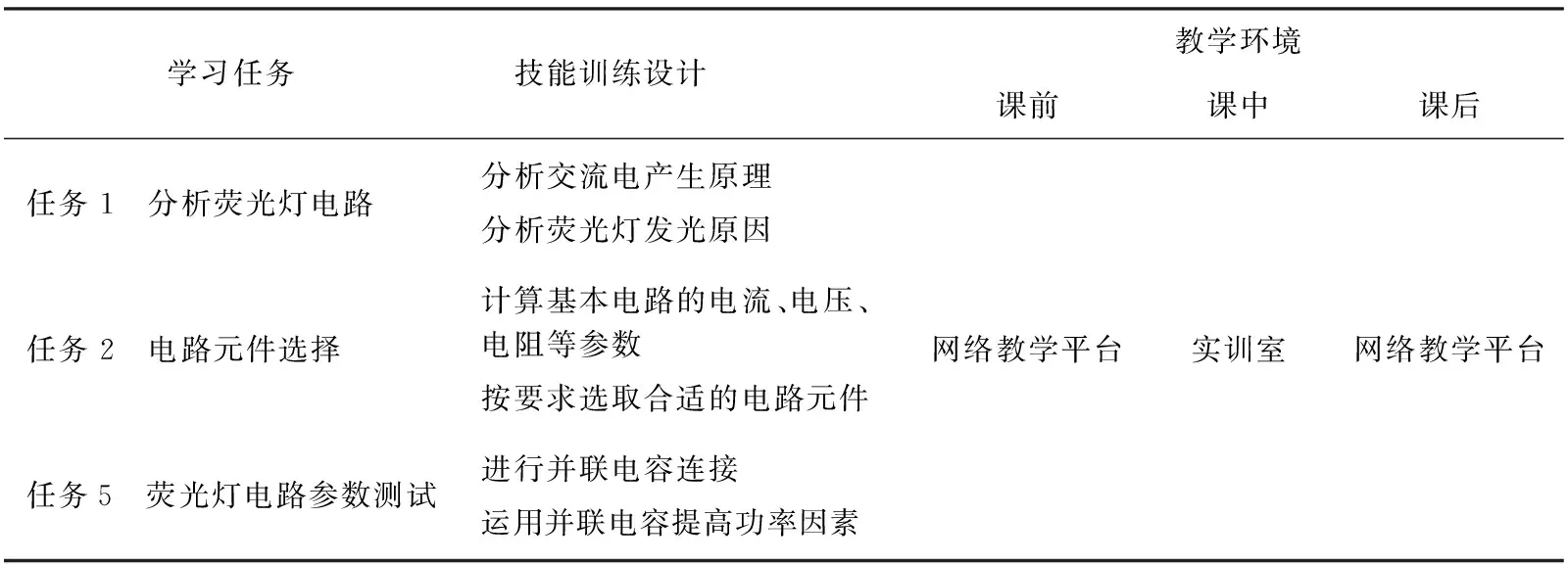

4.复用性技能/非复用性技能及其相关知识 任务2、任务3、任务4同属一个任务组,其教学活动较为相似。因此,选择任务 1、任务2和任务5为例,进行具体的分析与设计。3 个任务所涉及的复用性技能/非复用性技能及其相关知识如下表所示(参见表2)。5.教学环境分析及技能练习设计 教师应根据教学需要,选择在普通多媒体教室、网络教室、移动学习环境和实训室等场所上课,扬长避短,充分发挥信息化教学设备、媒体和工具的优势[8]87-97。对于复用性技能和非复用性技能而言,虽然二者的学习过程不同,但是对技能的训练都应始终贯穿课前、课中、课后各个阶段,从而达到训练的目的。如任务2之电路元件选择涉及的非复用性技能“选择合适的电路元件”,要求在课前、课中、课后分别给予不同的电路图训练情境,以增强非复用性技能的迁移能力。课前、课后的教学环境以网络教学平台为主,而课堂面授时的教学环境则以实操为主,安排在专门的实训室。其教学环境及技能训练安排如下表所示(参见表3)。

表2 复用性技能/非复用性技能及其相关知识分析表

表3 教学环境分析及技能训练设计表

6.支持性信息/即时性信息呈现设计 支持性信息就是一般性的理论知识。传统的讲授型教学往往花费大量的时间讲解基础知识。而4C/ID模型针对非复用性技能,需要在技能训练前提供支持性信息,以此来构建认知。以任务1(分析荧光灯电路)为例,它涉及的非复用性技能有“镇流、辉光启动和补偿电容等基本概念”,这类内容要求学生在课前通过学习通等网络教学平台先行预习。即时性信息是指那些不需要理解而靠记忆的信息。针对复用性技能,需要在技能练习过程中提供即时性信息。以任务2中电路元件选择为例,它涉及的复用性技能“元件测量与识别能力”,要求学生通过观看元件测量的微课视频来进行训练。

三、“互联网+”背景下电工基础课程的教学评价

在上述的项目开发和教学设计下,本研究基于“互联网+”背景,制作与上传相应的学习资源(PPT、微课视频)到网络教学平台。学生在课前和课后按照要求前往网络教学平台进行学习。学习记录保存在网络教学平台的数据库中。

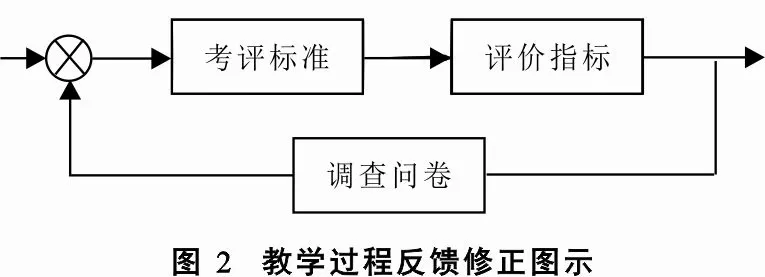

在“互联网+”背景下,课程需要优化考评标准,提高网络教学平台的考核比例。课程评价体系的优化可采取构建-反馈-修正的步骤。(1)构建。一方面,通过网络教学平台记录学生的学习过程,同时构建评价指标,进行多维评价。这种评价占学生总评成绩的60%。另一方面,进行期末测评。该类测评占学生总评成绩的 40%。(2)反馈。通过问卷调查的形式,进行学生学习满意度调查。(3)修正。得到反馈后改进并完善教学过程(参见图2)。调查结果显示:学生对课程的满意度达92.9%。同时,学生对课程提出了加强英语教学、改进实训条件等意见建议。这些意见建议对于评价指标、教学设计等方面的完善有很大的促进作用。

总之,本研究通过分析传统电工基础课程存在的问题,提出了在“互联网+”背景下开展基于工作过程的混合教学设计的改革设想。在教学实践中发现:通过以上教学改革,电工基础课程的教学效果得到了明显提升,学生对英语的排斥情绪有了很大的改善,学生的课程学习主动性有了较大的提升。但还存在一些不足,如:课程内容繁复和课时安排相对较少之间的矛盾比较突出,课堂教学不能照顾到每位同学,不能让学生有充裕的独立思考时间等问题。这些,都有待后续进一步研究并改进。