义符启动范式下义符语义和语法激活的位置效应*

2022-01-22章玉祉张积家

章玉祉 高 异,2 张积家

(1 广东技 术师范大学教育科 学与技术学院,广 州 510665) (2 广州市花都区 新华街第八小学,广州 510800) (3 广西 师范大学教育学部,桂林 541004)

1 引言

汉字是由部件组合而成的平面结构,每一部件兼具形态、位置和功能特征。在汉字认知加工中,部件位置是影响汉字识别的重要因素(吴岩等,2016;Ding,Peng,& Taft,2004;Taft,Zhu,& Peng,1999;Wu,Mo,Tsang,& Chen,2012)。但在部件位置效应的考察中,有研究者发现,右/下部件位置属于优势位置(印丛,王娟,张积家,2011;曾捷英,周新林,2001);还有研究者认为左、右部件位置效应无差异,但上部件相对于下部件具有位置优势(罗艳琳等,2010;张积家,盛红岩,1999)。部件位置效应的结果不一有实验范式差异的原因,但更重要的原因可能是研究者未控制部件功能这一重要变量。

在考虑部件功能的位置效应探索中,蔡厚德、齐星亮、陈庆荣和钟元(2012)发现,在低频汉字中,若声符处于右/下位置,将出现规则效应;若声符处于左/上位置,规则效应不同程度地逆转。张积家、王娟和印丛(2014)发现,被试对汉字部件空间位置的注意随声符位置移动:声符在左,被试更多注意字的左边;声符在右,被试更多注意字的右边。在义符位置效应的研究中,研究者发现左侧义符语音激活时间长,出现义符家族效应;右侧义符语音激活时间短,未显现义符家族效应(章玉祉,张积家,2018;Feldman & Siok,1997)。在融有义符和声符的位置效应研究中,王丹、王婷、秦松和张积家(2019)以同时兼具主要义符位置(“驰”)、次要义符位置(“驾”)和声符位置(“蚂”)的可成字部件(如“马”)为启动刺激,以包含三类部件的汉字为目标刺激,要求被试进行词汇判断,发现声符位置启动效应强于义符位置启动效应,并且义符位置启动效应只出现于主要义符位置。该研究发现了声符相对于义符的优势效应,但是对于义符的位置效应,以“主要”和“次要”进行划分,不利于人们形成直观的部件位置效应认识。同时该研究的实验材料特殊,难以在汉字总体中推广。

从以上研究回顾中可以发现:(1)在不同功能部件的位置效应考察中,研究者主要聚焦于左右结构汉字,对同样占有重要比例的上下结构汉字考察较少;(2)对于部件位置效应的考察,研究者关注了不同的因变量(规则效应、空间位置注意偏向、家族效应、语音激活),缺乏对部件对应功能变量(声符表音、义符表义和义符表语法)的集中考察,而部件功能变量对位置效应的考察可能会更具效度和敏感性;(3)以往研究采用的整字范式较符合真实的阅读情境,但不利于部件和整字的分离(章玉祉,张积家,2017),采用部件启动范式可以从新的维度对前人研究进行补充和推进。

义符是形声字的表义部件,兼具表语法功能(张积家,王斌,刘红艳,2019;张积家,张厚粲,彭聃龄,1990;张积家,章玉祉,2016)。对义符位置效应的考察可以从一个重要侧面对汉字部件位置效应进行认知。以往研究发现,在义符语义和语法激活中,存在家族效应和类别(词类)一致性效应,同时这些效应受汉字语义透明度和任务加工深度的调节(王娟,张积家,2016;章玉祉,张积家,2017,2019)。根据义符研究成果,研究者建构了以义符为中介的“三个网络系统模型”(张积家等,2019),即汉字识别涉及词汇、语义和语法三个网络。其中词汇网络既可以通过整词路径与语义、语法网络联结,也可以通过义符中介与语义、语法网络联结。义符家族大小、类别(词类)一致性和任务加工深度等因素可调节两通路的资源分配,进而影响整字语义和语法的激活速度。那么,义符位置作为形声字亚词汇的重要特征,是否也会影响两通路的资源分配,进而影响语义和语法的通达?

因此,本研究立足于三个网络系统模型,将因变量聚焦于义符两个最典型的功能(表义和表语法),以形声字中占比最多的两类结构(左右结构和上下结构)为研究对象,在平衡家族大小、类别(词类)一致性等因素的前提下,采用义符启动范式对义符语义和语法激活中的位置效应进行系统考察。

2 实验1:义符启动范式下义符语义激活的位置效应

2.1 实验1a:左/右位置对义符语义激活的影响

2.1.1 被试

母语为汉语的本科生28 人,男生11 人,女生17 人,平均年龄21.38 岁,视力或矫正视力正常,右利手。

2.1.2 实验设计

实验设计为2(义符位置:左、右)×2(形声字语义透明度:透明、不透明)两因素被试内设计,词汇判断反应时为因变量。

2.1.3 实验材料

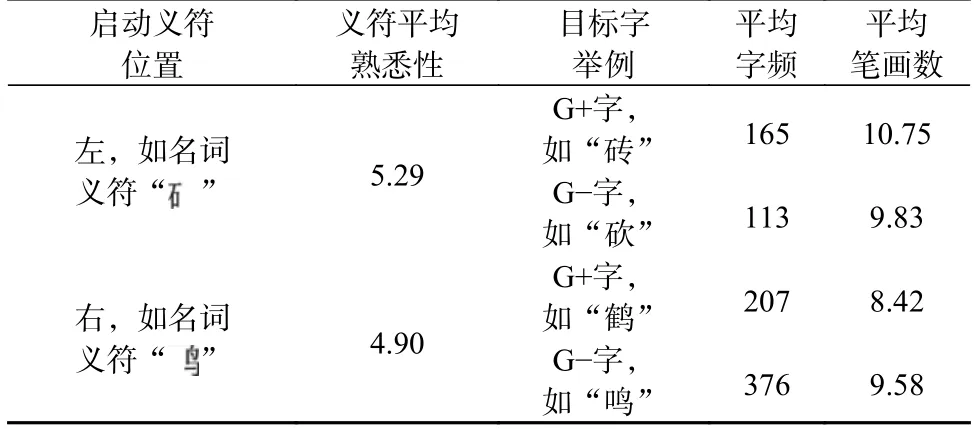

选选取左、右义符各6 个,匹配熟悉性(7 点评定,7 为“非常熟悉”,1 为“非常不熟悉”)、家族大小(大、小家族各半)和类别一致性(中等水平)。左义符包括:。右义符包括:同时,根据语义透明度的7 点评定(7 为“非常透明”,1 为“非常不透明”),为每类义符选取两类字(透明字和不透明字),平衡两类字的字频和笔画数。其中,义符熟悉性和汉字语义透明度由30 名未参与实验的汉族大学生进行评定。为构成“否”反应,实验材料中填充了同等数量的假字。假字由真字拆开部件后重新组合而成,假字中的义符位置部件作为其启动部件。最终实验材料共计启动义符20 个(由于实验材料限制,其中有8 个义符重复2 次),对应目标字40 个(重复3 次);填充假字120 个,对应启动部件42 个。材料信息见表1。

表1 实验1a 材料信息

统计显示,左、右义符的平均熟悉性差异不显著,t熟悉性(18)=1.48,p>0.05。左、右义符对应两类目标字的平均语义透明度差异显著,t左透明度(18)=13.00,t右透明度(18)=9.03,ps<0.001。字频及笔画数在四类目标字中差异不显著,F笔画数(3,36)=1.08,F字频(3,36)=0.26,ps>0.05。

2.1.4 实验仪器与程序

笔记本电脑,E-Prime1.1 编程系统。实验程序为:屏幕中央呈现“+”注视点300 ms,接着呈现启动义符(左/右)300 ms,空屏300 ms,最后呈现目标字,要求被试在1500 ms 内又快又准地进行词汇判断,否则系统自动进入下一试次,并且记录该反应为错误。真字按“F”键,假字按“J”键,按键方式在被试间平衡。正式实验前,被试先进行12 个试次的练习,以熟悉实验流程。具体程序见图1。

图1 实验1a 流程图

2.1.5 结果

被试的错误率较低(小于5%),只分析反应时结果。剔除错误反应及三个标准差以外数据,反应时结果见表2。

表2 左/右义符启动下目标汉字词汇判断的平均反应时(ms)

重复测量的方差分析表明,义符位置主效应不显著,F1(1,27)=1.92,F2(1,36)=0.42,ps>0.05。语义透明度主效应不显著,F1(1,27)=1.03,F2(1,36)=0.46,ps>0.05。交互作用被试分析显著,F1(1,27)=16.17,p<0.001,=0.38;项目分析边缘显著,F2(1,36)=3.68,p=0.063,=0.11。简单效应分析表明,在左义符启动下,透明字反应显著快于不透明字,d=11 ms,p<0.001,95%CI=[5.93,16.11];在右义符启动下,两类目标字反应差异不显著,p>0.05。目标字重复3 次的练习效应不显著,M1=535 ms,M2=537 ms,M3=548 ms,F(2,117)=0.75,p>0.05。

实验1a 表明,启动义符的左/右位置影响形声字的语义激活:在左义符启动下,形声字语义显著激活;在右义符启动下,形声字语义激活不明显。因此,左义符具有语义激活的优势。

2.2 实验1b:上/下位置对义符语义激活的影响

2.2.1 被试

母语为汉语的本科生32 人,其中男生12 人,女生20 人,平均年龄20.25 岁,视力或矫正视力正常,右利手。

2.2.2 实验设计

实验设计为2(义符位置:上、下)×2(形声字语义透明度:透明、不透明)两因素被试内设计,词汇判断反应时为因变量。

2.2.3 实验材料

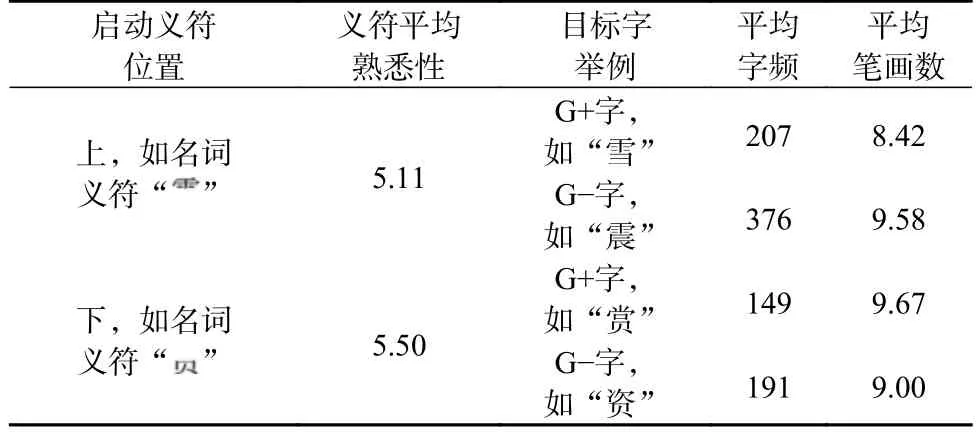

实验1b 选用处于形声字上、下位置的义符,材料匹配方式同实验1a。上义符包括:下义符包括:共计启动义符22 个(其中8 个义符重复2 次),对应目标字44 个(重复3 次);填充假字132 个,对应启动部件44 个。材料信息见表3。

表3 实验1b 材料信息

统计分析表明,上、下义符的平均熟悉性差异不显著,t熟悉性(20)=-1.03,p>0.05。上、下义符对应的两类目标字的语义透明度差异显著,t上透明度(20)=24.14,t下透明度(20)=19.23,ps<0.001。字频和笔画数在四类目标字中差异不显著,F笔画数(3,40)=0.77,F字频(3,40)=1.64,ps>0.05。

2.2.4 实验仪器与程序

实验流程同实验1a,其中启动义符改为上、下位置义符。

2.2.5 结果

数据处理方式同实验1a,各水平目标字反应时见表4。

表4 上/下义符启动下目标字词汇判断的平均反应时(ms)

重复测量的方差分析表明,义符位置主效应不显著,F1(1,31)=0.03,p>0.05,F2(1,40)=0.21,p>0.05。语义透明度主效应显著,F1(1,31)=25.42,p<0.001,=0.45;F2(1,40)=7.99,p=0.007,=0.17:透明字反应(M=533 ms)显著快于不透明字(M=543 ms),p<0.001,95%CI=[5.61,12.23]。交互作用显著,F1(1,31)=4.43,p=0.044,=0.13;F2(1,40)=4.28,p=0.045,=0.10。简单效应分析表明:在上义符启动下,透明字反应显著快于不透明字,d=13 ms,p<0.001,95%CI=[7.86,17.98];在下义符启动下,透明字与不透明字反应差异不显著,p>0.05。目标字的三次呈现不存在练习效应,M1=536 ms,M2=530 ms,M3=549 ms,F(2,129)=1.39,p>0.05。

实验1b 表明,启动义符的位置(上/下)影响目标字的语义激活。上义符启动可以显著地激活形声字的语义信息;但在下义符启动下,形声字的语义激活不显著。因此,上义符具有激活优势。

1.2.2 心理护理:在患者进行腹腔镜的手术之前,往往会出现紧张、焦虑等不良情绪,护理人员在患者进行手术之前,多与患者进行沟通,对患者心理状态有一个大致了解,然后针对患者具体情况对负面情绪进行疏导。多与患者讲解成功案例,提升患者对于治疗的自信心。在患者进行手术之前,指导患者搞好个人卫生,嘱夜间早休息,保证充足的睡眠,必要时按医嘱给予患者安眠药物辅助睡眠。

3 实验2:义符启动范式下义符语法信息激活的位置效应

3.1 实验2a:左/右位置对义符语法信息激活的影响

3.1.1 被试

母语为汉语的本科生35 人,男生14 人,女生21 人,平均年龄22.1 岁,视力或矫正视力正常,右利手。

3.1.2 实验设计

实验设计为2(义符位置:左、右)×2(形声字类型:G+字、G-字)两因素被试内设计,动名词判断的反应时和错误率为因变量。

3.1.3 实验材料

选取左、右位置义符各8 个,平衡熟悉性、家族大小和语法一致性。每一位置义符各包括4 个动词类义符和4 个名词类义符。动词类义符为:名词类义符为:义符语法倾向参考张积家等(2019)的标准,个别义符由30 名不参加实验的汉族大学生评定(以下同)。根据词类评定为启动义符挑选两类目标字:G+字(义符语法倾向和形声字词类一致)和G-汉字(义符语法倾向和形声字词类不一致)。词类评定参考前人研究(章玉祉,张积家,2019):由30 名未参加实验的被试评定汉字词性,如果某类词性的评定比例达到80%以上,就被确定为该词的词性。其中,动词类义符选择名词作为G-字;名词类义符选择动词作为G-字,使G+字和G-字的动名词的数量一致。匹配两类目标字的字频和笔画数。实验共计启动义符24 个(其中有8 个义符重复2 次),对应目标字48 个(重复3 次)。为了避免形成反应规律,实验另填充义符36 个,对应汉字56 个。材料信息见表5。

表5 实验2a 材料信息

统计表明,左、右义符的熟悉性差异不显著,t熟悉性(22)=1.65,p>0.05。字频和笔画数在四类目标字中差异不显著,F笔画数(3,44)=0.49,F字频(3,44)=0.16,ps>0.05。

基本同实验1a,替换反应任务为动名词判断。

3.1.5 结果

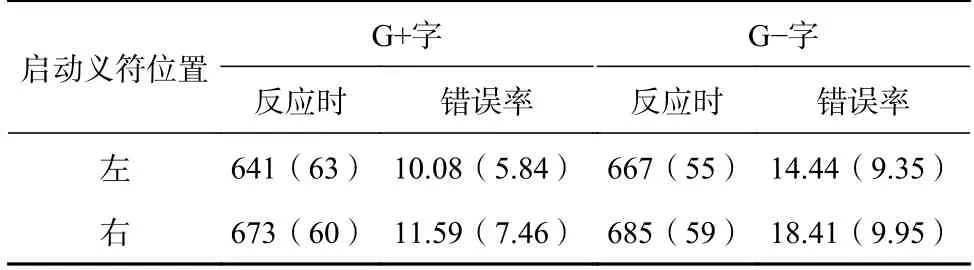

分析词类判断的反应时和错误率,反应时分析时去除错误反应及三个标准差以外数据,结果见表6。

表6 左/右义符启动下目标字词类判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时分析表明,义符位置主效应显著,F1(1,34)=61.90,p<0.001,=0.65;F2(1,44)=4.99,p=0.031,=0.10:左义符启动下目标字的反应(M=654 ms)显著快于右义符启动(M=679 ms),p<0.001,95%CI=[18.45,31.30]。汉字类型主效应显著,F1(1,34)=24.06,p<0.001,=0.41;F2(1,44)=5.42,p=0.025,=0.11:G+字的反应(M=657 ms)显著快于G-字(M=676 ms),p<0.001,95%CI=[11.29,27.26]。交互作用显著,F1(1,34)=5.05,p=0.031,=0.13;F2(1,44)=5.73,p=0.027,=0.12。简单效应分析表明:左义符启动下,G+字的反应显著快于G-字,d=26 ms,p<0.001,95%CI=[17.46,35.35];右义符启动下,G+字的反应也显著快于G-字,d=1 2 m s,p=0.0 3 8,95%CI=[0.72,23.58]。目标字的三次呈现不存在练习效应,M1=667 ms,M2=659 ms,M3=675 ms,F(2,141)=0.65,p>0.05。

错误率分析表明,义符位置主效应被试分析显著,F1(1,34)=7.91,p=0.008,=0.19;项目分析不显著,F2(1,44)=0.71,p>0.05;左义符启动下目标字的错误率(M=12.86%)显著低于右义符启动(M=15.00%),p=0.004,95%CI=[13.35,40.84]。汉字类型主效应被试分析显著,F1(1,34)=19.69,p<0.001,=0.37;项目分析边缘显著,F2(1,44)=4.61,p=0.09,=0.06:G+字的错误率(M=10.83%)显著低于G-字(M=16.43%),p<0.001,95%CI=[10.01,12.21]。交互作用不显著,F1(1,34)=1.03,F2(1,44)=0.14,ps>0.05。

结合反应时和错误率结果,可以推论左义符在形声字语法激活上更具优势。

3.2 实验2b:上/下位置对义符语法信息激活的影响

3.2.1 被试

母语为汉语的本科生31 人,男生13 人,女生18 人,平均年龄21.07 岁,视力或矫正视力正常,右利手。

3.2.2 实验设计

实验设计为2(义符位置:上、下)×2(形声字类型:G+字、G-字)两因素被试内设计。动名词判断的反应时和错误率为因变量。

3.2.3 实验材料

选取上义符10 个,下义符11 个,匹配方式同实验2a。动词类义符包括:。名词类义符包括:。实验共计启动义符24 个(其中有3 个义符重复2 次),对应目标汉字48 个(重复3 次),填充义符43 个,填充汉字56 个。材料信息见表7。

表7 实验2b 材料信息

统计表明,上、下义符的平均熟悉性差异不显著,t熟悉性(22)=-0.92,p>0.05。字频和笔画数在四类目标字中差异不显著,F笔画数(3,44)=0.74,F字频(3,44)=1.73,ps>0.05。

3.2.4 实验仪器与程序

基本同实验2a,替换启动义符为上、下位置义符。

3.2.5 结果

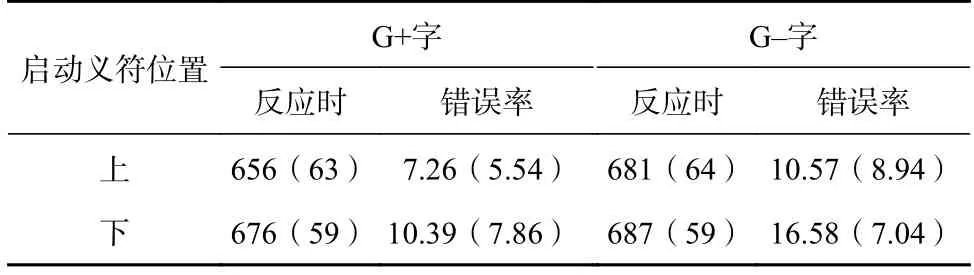

数据处理方式同实验2a,结果见表8。

表8 上/下义符启动下目标字词类判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时分析表明,义符位置主效应被试分析显著,F1(1,30)=14.94,p=0.005,=0.33;项目分析不显著,F2(1,44)=1.90,p>0.05;上义符启动下目标字的反应(M=669 ms)显著快于下义符启动(M=682 ms),p=0.039,95%CI=[6.04,19.57]。汉字类型主效应显著,F1(1,30)=28.42,p<0.001,=0.49;F2(1,44)=5.25,p=0.042,η=0.11:G+字的反应(M=666 ms)显著快于G-字(M=684 ms),p=0.041,95%CI=[11.21,25.13]。交互作用被试分析显著,F1(1,30)=4.70,p=0.047,=0.14;项目分析边缘显著,F2(1,44)=4.78,p=0.067,=0.09。简单效应分析表明:在上义符启动下,G+字反应显著快于G-字,d=25 ms,p<0.001,95%CI=[18.46,31.95];在下义符启动下,G+字的反应边缘显著快于G-字,d=11 ms,p=0.06,95%CI=[0.67,22.94]。目标汉字在三次呈现中不存在练习效应,M1=663 ms,M2=674 ms,M3=689 ms,F(2,141)=1.49,p>0.05。

错误率分析表明,义符位置主效应被试分析显著,F1(1,30)=33.74,p<0.001,=0.53;项目分析不显著,F2(1,44)=1.88,p>0.05;上义符启动下目标字的错误率(M=8.92%)显著低于下义符启动情况(M=13.49%),p<0.001,95%CI=[12.44,44.25]。汉字类型主效应被试分析显著,F1(1,30)=21.42,p<0.001,=0.42;项目分析不显著,F2(1,44)=2.56,p>0.05;G+字的错误率(M=8.83%)显著小于G-字(M=13.58%),p<0.001,95%CI=[3.45,22.45]。交互作用不显著,F1(1,30)=1.55,F2(1,44)=0.29,ps>0.05。

综合错误率和反应时的结果,上义符在语法信息激活上更具有优势。

4 讨论

本研究系统考察了义符位置对形声字语义、语法激活的影响。结果发现,左/上位置义符语义和语法信息的激活都显著强于右/下位置义符,说明左、上位置是义符语义、语法激活的优势位置。

4.1 义符语义、语法激活的位置效应

4.1.1 不同位置义符在形声字中的比例存在明显差异

形声字的义符与声符的搭配虽然有六种,但以左形右声结构最为普遍。研究表明,左形右声字与右形左声字在心理词典中的分布比值约为5.5∶1(Hsiao & Shillcock,2006)。较大的比例差异使汉语阅读者习得了“左侧释义、右侧释音”的部件位置-功能联结规律。因此,左侧相对于右侧成了义符的“典型位置”。而在上下结构形声字中,上形下声占比10.50%,下形上声占比6.46%(李燕,康加深,魏励,张书岩,1992)。虽然义符在上下结构的位置比例差异没有像左右结构中那么明显,但上义符位置还是更具典型性。研究发现,汉字的亚词汇加工和词汇加工是两个平行的过程,都经历由字形到语音和语义的激活(Lee,Tsai,Huang,Hung,& Tzeng,2006)。其中,部件位置是影响其信息激活的重要变量,当部件处于优势位置时,其语音激活更加显著(章玉祉,张积家,2018)。本研究同样证实了义符“典型位置”对其语义、语法激活的优势效应。

4.1.2 汉字知觉与汉语阅读的特点

唐兰(2005)认为汉字发展经历了象形,象意和形声三个阶段。其中,前两个阶段表现为图画文字,最后阶段的形声字属于声符文字,而形声字是在象形和象意字的基础上产生的。所以,无论汉字的构字法如何变化,总是难以摆脱图画的性质,因此个体在知觉汉字时也就具有了在知觉图画时的由左至右、由上至下的顺序(彭瑞祥,1982)。同时,汉语母语者在语言学习中,同样形成了由左至右、由上至下的阅读和书写习惯。因此,义符处于形声字的左/上位置时,能更早地引起被试的视觉注意,更早地得到加工,义符的语义、语法信息能更早地通过义符路径向语义和语法网络扩散,因而显示出左侧或上部的义符位置优势。

4.1.3 语言象似性的影响

语言象似性认为,语言结构映照经验结构(赵艳芳,2001)。作为语言的载体,文字的造字规则在很大程度上体现了文化群体的思维特征。在视觉注意和语言表达中,东方人习惯先背景后目标,西方人习惯先目标后背景(Chua,Boland,& Nisbett,2005;Nisbett & Miyamoto,2005)。而在左右结构和上下结构形声字中占比更大的左形右声和上形下声汉字正是中国人这种思维方式的体现。具体而言,在形声字的部件功能中,声符同样具有表义功能(苏振华,2009),但和义符表义属于不同的层次,义符表示事物的类属、一般意义,声符表示事物的隐含、具体、特异的词源义(张积家等,2014)。因此,左形右声和上形下声的构字方式结合识别和阅读顺序(由左至右、由上至下),恰恰体现了中国人先背景后目标、先一般后具体的思维模式,是语言象似性的一种体现。所以,符合语言象似性的左/上位置义符具有语义和语法激活的优势。

4.2 义符的语义、语法激活的位置效应与“三个网络系统模型”的调节机制

“三个网络系统模型”认为,在形声字识别中存在词汇、语义和语法三个系统及整字和义符两条路径(张积家等,2019)。整字路径由词汇系统中笔画、部件、词素和整词结点,到达语义和语法网络。义符路径通过词汇网络中的部件层(义符)直接与语义和语法网络联结。形声字的识别速度受两通路整合速度的影响。同时,义符家族大小、类别(词类)一致性等因素将调节两路径的资源分配,从而影响激活速度(王娟,张积家,2016;章玉祉,张积家,2019)。

在控制其他影响因素的前提下,本研究发现义符位置作为亚词汇的重要特征也调节两通路的资源分配。义符启动范式直接通达了义符路径,实现了语义和语法网络中相关结点的激活。如果义符处于优势位置,语义和语法结点激活的能量大。当整词呈现后,系统主要将资源供给整词路径,其通达速度也会显著提升。但是两通路的整合速度受义符与汉字语义或词类一致性的调节。如果是语义透明或G+汉字,义符与整字路径“同向同行”,迅速缩短形声字识别的时间;如果是语义不透明或G-汉字,义符和整字路径将形成冲突,最终导致形声字识别时间长、错误率高。当义符处于非优势位置时,义符路径能量小,对应被激活的语义和语法网络中节点的能量也小,对整字路径的影响就小,从而使透明或G+汉字与不透明或G-汉字的反应差异变小。

5 结论

(1)在义符启动范式下,义符语义信息的激活受义符位置影响。左/上义符语义激活明显,右/下义符语义激活不显著。(2)在义符启动范式下,义符的语法信息的激活亦受义符位置影响,左/上义符的语法激活强于右/下义符的语法激活。