论程度副词“蛮”的历史来源、功能及语法化进程

2022-01-21苏栎,翟燕

苏 栎,翟 燕

(中央民族大学 文学院,北京 100081)

程度副词“蛮”是现代汉语方言中常用的方言词。据许宝华、宫田一郎统计,“蛮”在中原官话、江淮官话、西南官话、吴语、湘语、赣语、客话及湖南临武土话中,均作程度副词表“很、非常、挺”义,可见其副词用法通行范围之广[1]。钱乃荣将表“相当、很”的程度副词“蛮”视为吴语三级特征词之一,这类词往往具有本区域内通行于中心地带,或使用不够普遍,或与其他方言地区交叉互见的特点[2]。汪化云则认为像“蛮”之类在多个方言区通行的方言词,不能视作某一方言区的特征词[3]。

事实上,副词研究中出现的很多模糊、交叉现象,都是历时虚化过程在共时平面上的显现。从现代汉语共时平面来看,方言词“蛮”确实缺乏典型性,其不仅在多个方言区通行,甚至出现了逐渐进入共同语一般词汇系统的趋势。依照李如龙、吴云霞所述“对内一致,对外排它”的标准来看,副词“蛮”大致具有在吴语各方言普遍存在,而非吴语区方言也有一定分布区域(限于与吴语区相邻的4-5 方言点)的特点[4],只能算作三级方言特征词。而从历时层面来看,副词“蛮”在产生之初确实是只通行于吴语区的特征词,后来交叉出现在多个方言区则是“蛮”发生历时演变的结果。本文通过说明这种演变来解释清楚“蛮”由实变虚的语法化进程,以及其历时演变中所具备的语法功能和语义特征。

一 程度副词“蛮”的来源及功能

“蛮”初做名词,本指那些崇拜蛇的部族及其后裔。《说文虫部》曰:“南蛮,蛇种。从虫声。”先秦文献有“蛮荆”“蛮夷”“八蛮”等之说,多指非王畿教化之地,又因这些地区大多偏远、不设法制,民众显得相对原始、凶悍,“蛮”也可以指称当地的人、部族,或当地人所具有的“粗野、强悍”特征而做形容词。例如:

(1)一则那厮有些蛮力;二则又趁着酒兴;三则十数岁孩子原不甚重。(明冯梦龙《醒世恒言》卷27)

(2)那汉是蛮力,那里解得这跌法,扑通的望后颠翻,面孔朝天,背脊着地。(明施耐庵《水浒传》140 回)

(3)竖起尾巴常放屁,垃圾腌臜是臭牛;打下荆条全不怕,横行直撞是蛮牛;遍身生疮脊背烂,肉消腿软是瘟牛。(明杨尔曾《韩湘子全传》20 回)

例(3)中“蛮”与“臭”“瘟”等对文,自是形容词无疑。形容词“蛮”是经过双音化形成“蛮人”“蛮地”“蛮兵”等双音词,通常居前做定语,语义弱化并导致所指由具体事物转向抽象特征而形成的,该类用法明末开始出现。

“蛮”真正虚化为程度副词且使用得比较成熟,是在清末民初(明末清初文献中存在4 例个案,其中的“蛮”都不是程度副词,具体情况会在“四”中讨论,另后文不再对已说明文献的时代、作者重复列举)。例如:

(4)倪要是说差仔,得罪仔赵大少爷,赵大少爷自家也蛮会说哚,阿要啥撺掇嗄?(清韩邦庆《海上花列传》2 回)

(5)程马雚道:“蛮准。”(清大桥式羽《胡雪岩外传》4 回)

(6)两个情人掉差了,蛮好就换一换末哉,各人有得配对,为啥自寻死路?(清网蛛生《人海潮》19回)

例(4)至例(6)“蛮”分别修饰能愿动词“会”、形容词“准”“好”,均表一种程度。李泉《副词和副词的再分类》归纳了副词必须具备的两个句法功能:一则是主要修饰动词和形容词,一部分副词也可以修饰别的副词;另一则是唯一充当句子成分的功能是状语[5]。上述“蛮”均在状位修饰动词或形容词表程度,整个状中结构又均作句子的谓语,这些都符合副词的语法功能,“蛮”是程度副词无疑。石汝杰、宫田一郎《明清吴语词典》有言,凡语意当加甚字者,率用“蛮”字或“奇”字,如谓甚好为“蛮好”或“奇好”[6]。“蛮”的语法范畴与“很、甚”相近,当属“很”类绝对程度副词,但在程度量级上不如“很、甚”而近乎“挺”,指一种相对较高的程度。

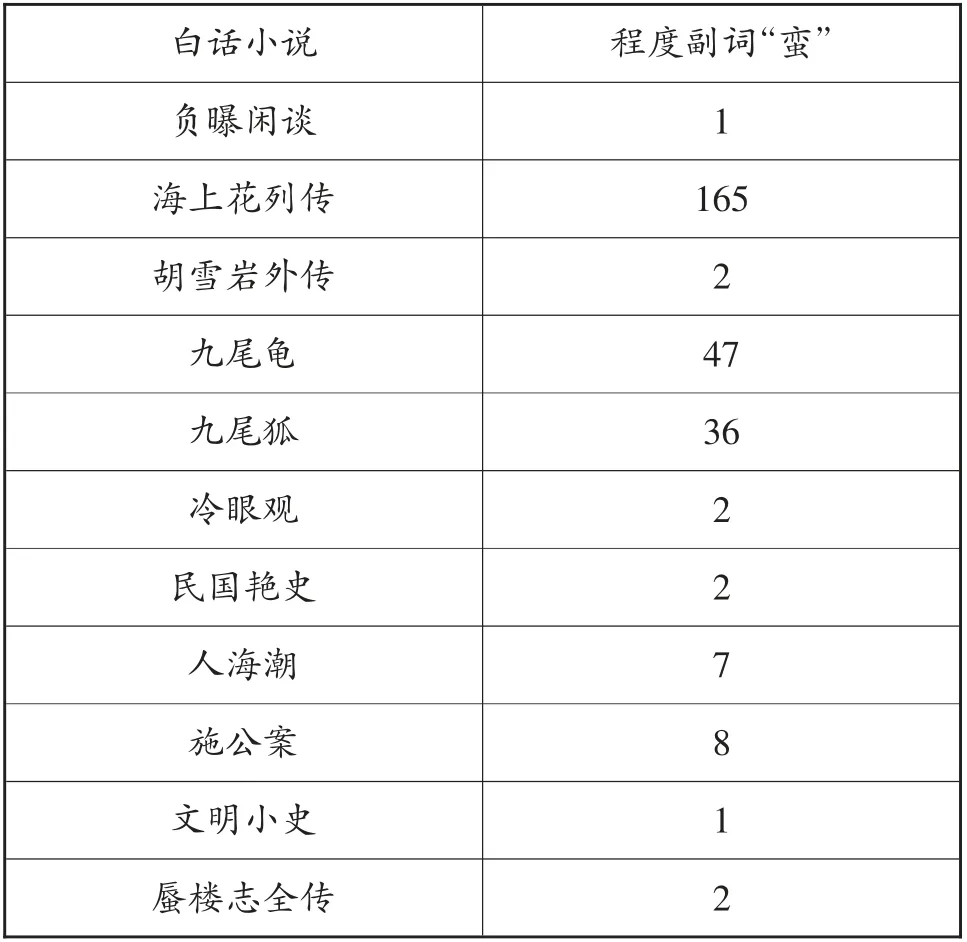

我们通过检索汉籍全文检索系统(四)、中国基本古籍库,共找出清末民初文献中作程度副词“蛮”的用法273 例,分布情况如下(见表1)。

表1 清末民初程度副词“蛮”的用例统计

其中的“蛮”除了具有程度副词的一般功能外,还具有以下特点:

第一,“蛮”产生之初是极富吴语口语色彩的特征词。清末民初时程度副词“蛮”主要出现在吴语白话小说中,像《海上花列传》《九尾龟》《九尾狐》这类典范的吴语白话小说中则出现频次更高,其他文献暂未见到相关用例。另外,除《施公案》(蛮想,6 例)及《蜃楼志全传》(蛮长蛮大,2 例)“蛮”用于叙述体中外,其他265 例都用于日常对话的口语体中。

第二,“蛮”具有表达个人态度、情感的主观化功能,因为程度量级较高未达极值,常带有评价性并包含委婉语气,有时会带有一种转折或让步。“蛮”还可以同副词“还”“也”共现,表达一种适量。“蛮AP”常包含发话人对某件事的主观想法、评价、态度。例如:

(7)勿然是倪也勿是一定要耐吃酒,像煞俚笃说起来,总说倪搭仔耐两家头,做末做得蛮要好,为啥酒也勿吃一台?(清张春帆《九尾龟》57 回)

(8)耐王大人是蛮明白格人,一径体贴倪格,阿有啥勿晓得倪格难处。(同上,66 回)

(9)阿珠道:“好是蛮好,终勿十二分稳当,而且拨别人容易晓得。”(清梦花馆主《九尾狐》20 回)

例(7)表达的是发话人认为受话人与客人关系还算可以,应该去吃一顿酒席,并反问她为什么没有去;例(8)是发话人认为王大人是个还挺体贴、懂事理的人,应该明白受话人的难处;例(9)则是发话人认为“写汇票”这种行为可行却不太稳妥,包含一种语义上的转折。以上3 例“AP”均为褒义,表明了发话人对某种事情的个人看法和判断。“蛮”相对较高的程度量级往往在评价性小句中体现了发话人对话题的肯定,但所具有的委婉色彩又减弱了这种肯定语气,在保持适量的同时也让全句带有劝说、友好商量的意味,满足了礼貌原则。当“AP”或语境是贬义时仍然具有类似情况。例如:

(10)昭容就伸手将杨四打了一记,说道:“奴末跌得蛮痛,绝还要说格种闲话,阿要气数!”(《九尾狐》3 回)

(11)阿金道:“郭大少格病末蛮重,像煞着仔邪实梗,终要请个把有名气格郎中末好。”(同上,16 回)

例(10)、例(11)中“痛楚、病重”本都是消极的,但用“蛮”来修饰则表达了发话人的一种判断,弱化了原本消极的程度,使语气变得委婉了许多。“蛮VP”与“蛮AP”情况相同。例如:

(12)善卿道:“我看俚勿声勿响,倒蛮有意思,做起生意来比仔双宝总好点。”(清韩邦庆《海上花列传》12 回)

(13)(吴嵩)赶紧身子一翻,使个鲤鱼大翻身,蛮想让了过去。(清佚名《施公案》290 回)

(14)俚绝格脾气,绝也蛮晓得勒浪,勿但手头吝啬,而且夹七夹八,小气得呒淘成……(《九尾狐》13 回)

它们也都包含了发话人或施事者的一种主观态度。“蛮”的语用意义还体现在共现的副词“还”和“也”上。在所列11 部文献中,“还蛮”共出现2次,“也蛮”共28 次。例如:

(15)阿招道:“头还蛮好来里,覅梳哉。”(《海上花列传》18 回)

(16)倪搭耐是一径蛮要好,大家格心思也蛮对劲,不过今年格事体直头尴尬,耐想倪自家开销勿够,洛里再好帮耐格忙?(《九尾龟》163 回)

副词“还”表示动作或状态仍在延续,尚未到达临界点,常具有程度不高、不是非常满意的色彩。适量准则要求信息“足量”和“不过量”,程度不高的“还”的后面成分也需具有相近量级。例(15)“还蛮好”意味着“勉强说得过去”,属于不太满意但还能接受的程度。“也”是表类同的副词,具有说明事物属性低于预期但还在能接受范围的作用。例(16)“也蛮对劲”意味着“不是完全对劲,但仍然在正常范围内”,这种减量功能要求“也”所在小句不能高于前句量级,后面成分也不能使用程度非常高的量级。由此可见,“还”“也”可以用于评价小句来减弱肯定语气,与“蛮”共现不仅体现“蛮”相对较高的程度量级,也使得全句委婉语气更甚。

第三,“蛮”主要修饰褒义形容词。在所调查文献中,“蛮AP”类型共有228 例,“AP”具褒义色彩的有221 例,如上文例(7)、例(8)、例(9)。据统计,“好”与“蛮”搭配最多共出现117 例,还有“蛮要好(指关系好)”24 例,“蛮对”16 例,“蛮准”9 例,“蛮明白(指清晰)”7 例,“蛮快活”6 例,“蛮大”5 例,“蛮写意”3 例,“蛮体面”3 例等。即便“AP”本身不具明显褒义,“蛮AP”的语境也大多具有正向积极意味,真正使用贬损、消极“AP”的情况非常少见,目前我们只发现了例(10)、例(11)2 例。褒贬使用的不对称性极大程度上来源于“蛮”语法和语用意义。“蛮”的程度相对较高但未达极值,远低于“很”“非常”“太”等程度副词,隐含着“还算可以但并不完美”的意味。适量原则要求信息“不过量”,那么“蛮”的隐含义和程度量级要求所修饰的“AP”具有一定的褒义。礼貌原则要求人们在言语评价时把不好的话说得委婉,“蛮”已经隐含不满意的否定评价意味,那么“AP”就无须再使用贬义词,否则就会违反这种原则。受制于两个原则和“蛮”本身的语法、语义范畴,“AP”具有褒义色彩就显得顺理成章。即使例(10)与例(11)这样偶尔具有贬损色彩,其中的消极意味也已经非常淡了。

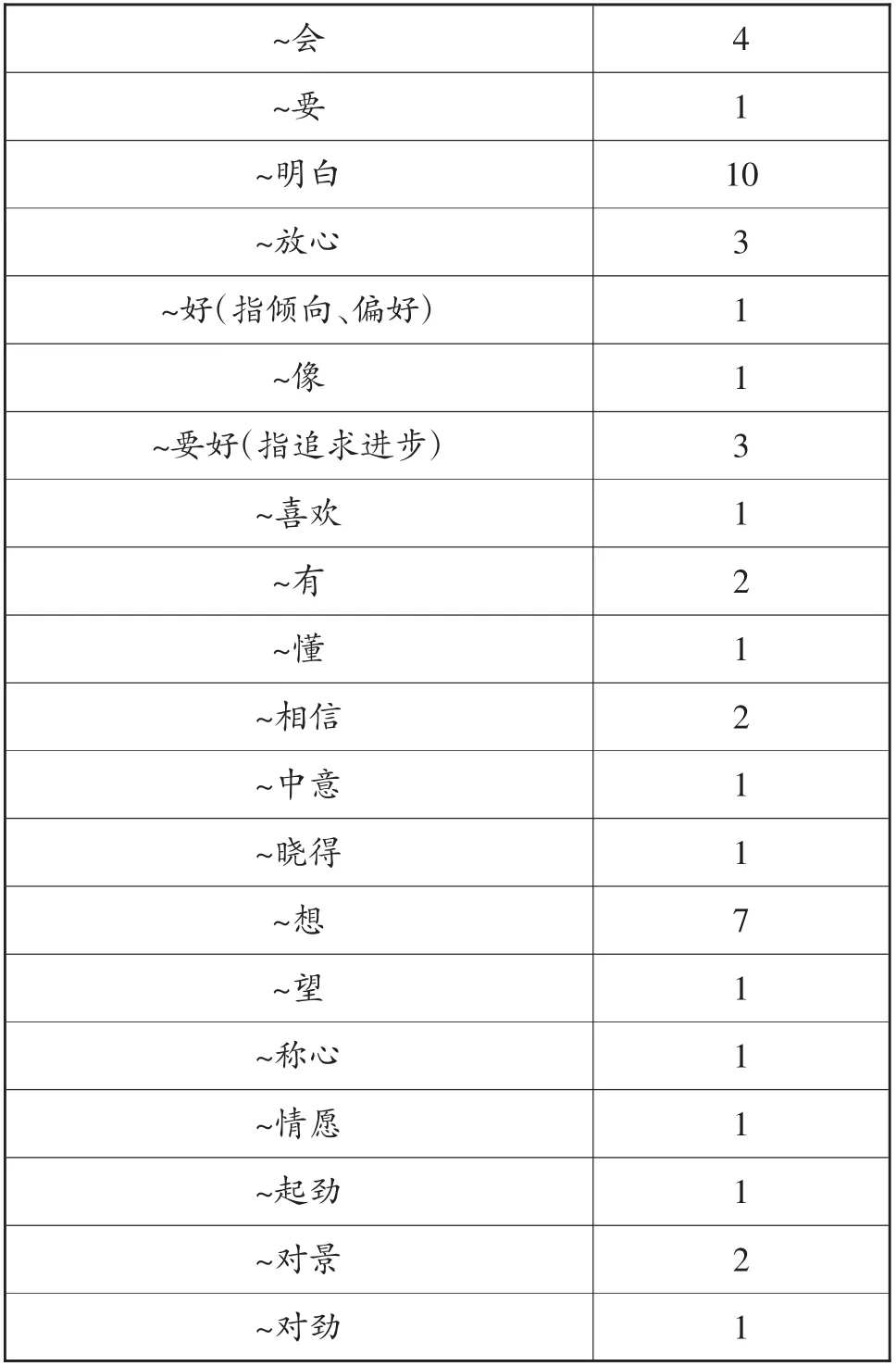

第四,“蛮”所修饰的动词几乎都是能愿动词、心理动词。“蛮VP”一共出现45 例(见表2)。

表2 “蛮VP”的用例统计

这种组合关系是受到“蛮”的主观化功能以及委婉色彩的影响,“VP”也需要具有表达个人情感、想法、判断的作用。

第五,“蛮”可以通过重叠表示更高程度。在273 例中有8 例“蛮蛮”也作程度副词。例如:

(17)秀林复移过苏绣六角茶壶套,问荔甫:“阿要吃茶?蛮蛮热个。”(《海上花列传》26 回)

(18)郭孝婆道:“有两个蛮蛮好个客人,我搭耐做个媒人,难末巴结点,阿晓得?”(同上,37 回)

“蛮”在叠用后程度量级增加,语义近乎“非常、很”,属于极高程度。《明清吴语词典》也指出了相关用法。

二 “蛮”作程度副词的语法化进程

“蛮”由名词→形容词→副词的语法化进程,是多种因素共同作用的结果。张谊生指出了汉语副词虚化机制的四个方面:结构形式、语义变化、表达方式和认知心理[7]。“蛮”的语法化主要受到了结构形式、语义变化和认知心理三个方面的影响。

(一)结构形式

结构形式的改变在“蛮”语法化进程中起到了最为关键的作用。“蛮”在双音化进程中多与“NP”组合构成定中式,如“蛮人”“蛮寇”“蛮兵”“蛮地”“蛮烟”等,“蛮NP”逐渐成为固定结构而导致“蛮”发生转类做形容词。形容词“蛮”的产生是整个语法化进程的第一步,多用作状语来修饰动词。例如:

(19)难道恁般不知好歹,一味蛮打,没一点仁慈改悔之念不成?(明抱瓮老人《今古奇观》卷25)

(20)又恐怕张幼谦出去,被他两家气头上蛮打坏了。(明凌濛初《初刻拍案惊奇》卷29)

(21)他岂知这些不明道理之人,只要蛮做蛮吃,岂有天上如此没清头,把神仙与你这伙人做了去,落得活活弄杀了。(明凌濛初《二刻拍案惊奇》卷18)

(22)说长道短是和非,只与他蛮缠胡搅歪厮占。(明胡文焕《群音类选海神记老鸨训女》)

可以看到,谓语“蛮VP”中“蛮”已经稳定地居于状位表“蛮横地、野蛮地、胡乱地”义,来修饰中心语VP。类似用法在明末清初已数量颇多。当形容词“蛮”由定语移至状语时,虚化程度进一步加深,其在句法位置和功能上已接近副词了。

(二)语义变化

语义变化也是“蛮”发生虚化的重要机制。“蛮”初作单音名词指“荒野遥远,不设法制的地方;我国古代对长江中游及其以南地区少数民族的泛称”或“古代亦指国外”,或地名、人名、部落名等,所指非常实在并很难发生虚化。经过双音化后定中式“蛮NP”本是专指“未开化南方的X”,由于这些双音结构的语义重心都落在了后项“NP”,使得定语名词“蛮”的语义发生了弱化,继而泛化使得所指由实物变成了实物的特征,具体意义抽象化而成为形容词,语义也随之发生了虚化。这种情况例如前文所举例(1)、例(2)、例(3),明末已比较常见(《诗经绵蛮》有“绵蛮黄鸟,止于丘阿”一说,“绵蛮”很可能是“前后相连、层层叠叠”的意思,章太炎《新方言》释之“古为连语”。“绵蛮”另有异写“缗蛮”“绵曼”“缅曼”,“缗”“绵”“缅”音近义通,故此处“蛮”可能是形容词。但“绵蛮”《毛诗》释为“小鸟貌”,《诗集传》释为“鸟声”,究竟释貌还是拟声我们无法确定,此处暂不讨论。

明清之际还有少数“蛮AP”并列结构。例如:

(23)父母生你下来,虽是蛮夸,也望你宜室宜家,生枝繁衍,岂可把他的遗体,轻弃毁伤?(明褚人获《隋唐演义》27 回)

(24)此辈生性蛮野,动辄仇杀相寻,是以向来地方居民多自设乡勇,以为防卫。(清贺长龄《清经世文编兵政》)

(25)周老爷把嘴凑在他耳朵边,将此事始末缘由,他如何为难统领,如何蛮横,现在想赖这笔银子的话说了一遍。(清李宝嘉《官场现形记》17 回)

并列式通常存在一个语义焦点,落在后项语素而导致前项发生弱化,有时甚至会丢失意义而成为衬音成分(偏义复词)。“蛮”作为并列结构的前项语素,形容词义的弱化也是其发生虚化的语义因素之一。当“蛮”由名词义引申出形容词义,并且形容词义也逐渐开始弱化时,虚化的程度便会进一步加深。由于形容词义“粗野、强悍”本就蕴含程度量级,远高于一般的“粗鲁”“无礼”而包含[+超出常规]的语义特征,这也是“蛮”能转为程度副词的语义基础。形容词义的抽象泛化使得语义中原有的特征、性质逐渐弱化,而蕴含程度[+超出常规]则凸显了出来,形容词“蛮”进一步向程度副词靠拢。

另外,“蛮”的感情色彩在历时演变中也经历了中性义→贬义→中性义的转化过程。“蛮”在最初是一个不含褒贬的中性名词。朱文旭根据藏缅语“人”的读音,认为古汉语记载的“南蛮”“夷蛮”之“蛮”初义为“人”,后来有所转义才为贬义词指那些没开化的地区及当地的人、事、物等,这种情况到清代则发生了变化[8]。清人来自北方草原少数民族,对汉文典籍中一些具有贬损色彩的称呼比较忌讳,大多会进行修改。如宋代兵书《武经总要》的明金陵唐富春刻本大致保留了宋本原貌,多有“贼寇”“贼人”“北虏”“胡人”“蛮”等说法,而到了《四库全书》本中上述称谓大多都被改成“戎狄”“匈奴”“契丹”等具体族名,但“蛮”“夷”等却基本未作改动。可见时人认为“蛮”同“戎狄”“匈奴”一样,只是不含任何色彩的中性词。白话小说的一些例子也能说明问题。例如:

(26)宦萼道:“我们只是这样蛮吃,一点趣味也没有。不若大家清谈清谈,还觉快活些。”(清曹去晶《姑妄言》第10 卷)

(27)等到讲到了命案,单道台先同来的领事说:“我们中国湖南地方,百姓顶蛮,而且从前打‘长毛’全亏湖南人,都是些有本事的。”(《官场现形记》57 回)

(28)姑姑率领了一大队亲练的蛮学生,刀劈枪挑,杀人真如刈草。一刹那间,死尸枕藉满庭。(清曾朴《孽海花》33 回)

(29)临走时,伯父说了一句话道:“总而言之,我不曾提挈侄儿子升官发财,是我的错处。”我道:“这个奇了,那里闹出这么一句蛮话来?”(清吴趼人《二十年目睹之怪现状》26 回)

例(26)的“蛮吃”虽是“胡乱吃”,实际并不包含多少贬损色彩,例(29)也是如此。例(27)、例(28)中“蛮”的主语都是正面形象,自然不是贬义,甚至还隐含一定的褒义。色彩义的转变使得形容词“蛮”原有的贬损程度降低,无论做定语还是状语,与之组合形成的复音结构也逐渐失去了贬损意味,语义的虚化不仅进一步加快了“蛮”的语法化进程,也是其后来能同时修饰褒(主要)、中性、贬义成分的历史原因之一。

(三)认知心理

在整个语法化进程中,除了“蛮”自身的结构形式和语义特征,人类认知心理也起着关键作用。类似的演变进程在很多同类程度副词中都可以看到。李崇兴、祖生利指出,现代方言有用“蛮”作程度副词的。“蛮”“狠”语义相通,两者转为程度副词的心理基础是一致的[9]。钱乃荣也认为,“蛮”用形象坏的词作程度副词,与“极”“很(即‘狠’)”“非常”“邪”“暴”“恶”“瞎”等副词相似,表示极端。事实上不光是贬义,褒义和中性义的词在满足句法和语义的条件下,也可以虚化为“很”类绝对程度副词[10](学界对程度副词的分类大致有二分、三分、四分之说,小类划分的主要标准是能否出现于比较结构。详见张亚军《副词与限定描状功能》[11]。这里我们采取最为简单的二分法,即绝对程度副词和相对程度副词)。苏新春《现代汉语分类词典》把“怪”“很”“酷”“蛮”“煞”“甚”“死”“挺”“好”等19 个 词归在程度副词表“非常”义下的同一类[12],这类词大多遵循着一样的语法化进程:

词性上:(名词/动词)→形容词→副词;

语义上:词汇义表某种特征比较突出、蕴含某种程度→特征义弱化,程度量级凸显→特征义几乎消失,仅剩表程度的语法义。

从形式上看,它们大多通过引申分化形成新的义位,旧的义位能够继续使用而不会消失,像这种轨迹相同的演变模式,洪波称之为“平行虚化”。他认为词汇单位的虚化,不论其原来的意义是否相同,也不论其出现的时间是否相同,只要分布在相同的句法语义环境当中,便会发生方向相同的虚化[13]。如“酷”本义为“酒性猛烈”,引申出“性格残暴”,可以同“暴”“虐”“恶”等近义词组成并列结构。同时,“酷”又可以和动词组成“酷V”的状中式,进入状语位置加速了其虚化速度,最终成为绝对程度副词[14]。通过对宋玉珂[15]、马真[16]、邢福义[17]、袁宾[18]、杨荣祥[19]等研究的归纳可以看到,除了在同否定副词“不”的搭配、句末语气词的使用,以及修饰成分的色彩义、语体等存在些许区别外,“很”类绝对程度副词大多分布在相同的句法语义环境中,语法化轨迹相同,不论实词意义是否相同,它们演变的终点一定是相类似的。类推是语法化的重要机制之一,平行虚化实际上也是一种类推。当一类词处于相同的句法语义环境,便会平行地发生由实到虚的变化。即便其中尚存词性未变的成员,它们最终也会受同类词的影响,失去部分词汇意义而成为语法词。至于来源上的结构和语义是否相近,反而是次要的了。

同时,隐喻一直贯穿“很”类绝对程度副词平行虚化的进程,它们都经历了由具体形象转向模糊抽象认知域的过程。沈家煊列举了Heine 等人提出的人类认知域的转移过程:

人>物>事>空间>时间>性质[20]

这种认知的转移也就是语法化的表现。“蛮”“很”“酷”等形容词的终点都是完全变为性质而进入程度域。同时,它们的语义中都蕴含了程度量级,语法化使得这些量级经过推理都被逐渐凸显出来,所以李崇兴、祖生利才说它们具有相同的“心理基础”[21]。

综上所述,“蛮”的语法化进程一是由于自身词性和所处句法位置的转变,进入了状位来修饰谓词性成分;二是无论做名词还是做形容词,都处于修饰语的位置,词汇意义容易泛化、抽象化而逐渐弱化,隐含的语法意义则相应显现;最后受到认知心理影响与同聚合内部其他成员一样发生类推,在隐喻、推理的作用下它们都沿着相同的轨迹语法化,最终产生了程度副词的用法。

三 关于“蛮”早期个例的问题

“蛮”作程度副词的用法始现于清末民初,但明末清初时存在4 例类似副词的用法。例如:

(30)【丑】我贫僧一进寺来就是这等,坐北朝南五间大殿,两边廊房,三尊蛮高的佛爷,五百零几个阿罗大汉,还有僧房、花园、农田等项,不计其数。(明卢柟《想当然》29 出)

(31)只见走到门首,三间高高的门楼,当中蛮阔的两扇黑漆大门,右边门扇偏贴着一条花红纸印的锦衣卫南堂封条。(清西周生《醒世姻缘传》5 回)

(32)到大门下了马,把门的也不通报,把门闪开,二人穿着大红绉纱麒麟补服,雪白蛮阔的雕花玉带,拖着牌穗印绶,摇摆进去了。(同上)

(33)道士道:“习本分,思前程,蛮是为士的分内事,你为何妄来侵夺上达的窝巢?”(明清溪道人《东度记》65 回)

《近代汉语词典》《近代汉语虚词词典》分别举例(30)、例(32)为“蛮”作早期吴语程度副词的例证[22][23],我们认为这种说法还可再作探讨。《想当然》作者、时代存疑,全书也未展现出典型的吴方言特征。同时,“蛮高”很可能只是并列结构表“粗壮高大”,同例(31)、例(32)一样,3 个“蛮”大概都只是形容词。真正做副词功能的只有例(33),其中的“蛮”用来修饰系动词“是”。然而从意义上看,文例是说道士认为修习本分、思考前程都是作为士应该干的,你这怪物为什么妄自前来侵夺为士君子的事情呢?例中“蛮是”表“全是、都是”的意思,“蛮”作范围副词表总括,而非程度副词表较高量级,我们猜测其为“满”的误写。魏兆惠[24]、翟赟[25]都指出在近代北京官话中“满”兼作程度、范围副词。魏文认为南方方言中出现的副词“满”应是“蛮”的误写,二者仅是语法功能上有些许交叉,不应混同[26]。例(33)显然是借与“满”音近的“蛮”来表示“满”范围副词的用法。

由此可知,明末清初时“蛮”尚不能视作副词。杨荣祥认为副词是需要在句法结构中,一般只能充当谓词性结构中的修饰成分而从不充当被修饰的成分的词[27],例(30)、例(31)、例(32)显然还不完全符合这条规则。不过正如前文所说,像“蛮高”“蛮阔”这种并列形容词,也是“蛮”发生语法化的结构因素之一。张谊生指出,当谓词性的联合结构充当谓语时,如果词义偏向后面一词,那么并列成分就会形成后主前次的格局,这样前一谓词就会逐渐虚化,其结构关系也会由联合(并列)转向状中[28]。总的看来,明末清初大概是形容词“蛮”发生语法化的开端。

四 结 语

“蛮”最初做名词,明清之交转类可做形容词,清末民初发展为副词,整个语法化过程持续时间较长,最主要机制是句法功能上做状语修饰谓词性成分,语义抽象化而凸显蕴含的程度量级,以及基于隐喻而发生的类推。程度副词“蛮”的量级要低于“很”“非常”而近于“挺”,常修饰褒义形容词和能愿、心理动词,多用于口语表达主观态度,具有评价性和委婉色彩。最重要的是,副词“蛮”在清末民初常见于吴语白话小说,从历史来源上视其为吴语特征词是毫无疑问的。像今天这样在多个方言区通行、在共同语口语中频繁使用,实是“蛮”具有鲜明的色彩意义和语用意义所致。随着时间发展,“蛮”的使用会愈加频繁,甚至会代替一部分同类程度副词,毕竟择一原则也是语法化的重要规律之一。

目前常有一些研究把“蛮”与“满”讹混,认为二者实为一字,这是不正确的。“蛮”与“满”在语法功能上存在交叉,在清末、民国时期都可作程度副词表相对较高级,但正如侯学超所言,“蛮”“满”二者意义、语音都不同,“满”没有“怪、挺”的意思[29]。另外,副词“满”最初来源于“实体空间充盈”义的虚化,保留了其中[+数量多]的语义特征而作范围和程度副词[30]。在地域分布上,副词“满”可以看作北京官话的一个特征词,相关用法在普通话中还没有扩散开,为数不多的用例是北京官话的一种遗留,也可能是受现代北京话的影响[31]。今天的使用中“蛮”“满”分工更加明确,《现代汉语词典》将“满”定作范围副词,“蛮”则是程度副词,唯一存在互通可能的是在闽方言区。琉球官话课本《白姓官话》中曾有“满”的用法,木津祐子指出这是受福建方言的影响表“随便”[32]。王云路也认为今天福建闽方言口语中“蛮”有“随意”“试试看”的意思[33]。陈泽平认为福州方言表“不妨、姑且、随便”义的副词“罔”,在福州人讲的普通话中按语音可折合成副词“满”[34]。可见“蛮”“满”只起着记“罔”音的作用,和本身的意义、功能已经没什么关系了。