父亲田光的音乐人生

2022-01-20墨香

墨香

我的父亲田光,1925年9月出生在河北滹沱河畔的一个贫穷又多子的农民家庭,上面有5个哥哥和两个姐姐,他年纪最小。

父亲从小就显现出了对音乐那特有的专注和灵性,他常会不自主地被私塾里传出的音乐声所吸引,就像着了魔似的,整日蹲在私塾窗外的墙根儿下听先生教授音乐,感受各种乐器所发出的悦耳音响,他如痴如醉,不到日落黄昏不回家。父亲常说,他是蹲墙根儿听会的二胡与月琴,还就地取材,如法炮制了一把勉强算是二胡的“二胡”,背着爹娘,每天偷偷地练习。

有一天,父亲正在他居住的小窝棚里,忘情地陶醉于练琴时,被路过的私塾先生听见并“请”了出来,先生惊诧地望着眼前这个瘦小的、不是自己学生的“学生”,继而又盯着父亲手里那把自制的、粗糙又简陋的“乐器”露出奇异的目光……片刻的考虑之后,先生果断地作出了决定,提出要免费教父亲学音乐,说父亲所掌握的二胡技巧,已到了令他吃惊的程度。其实,先生更看重的,是父亲对音乐那特有的灵性和执着。

父亲就是经过那位先生的引荐,于1944年19岁时参军到了部队,先是加入到冀中军区火线剧社,后又调到华北军区三纵队前线剧社,投身到了抗日战争的烽火中。他在战争中学习,在战争中成长,并在战争中开始了他的音乐创作。

在部队上,父亲是演奏各种民乐器的多面手,可以说拿起什么乐器摆弄两下就会了,已经达到无师自通并能融会贯通的境界。上世纪60年代,年轻的父亲就已在音乐出版社出版了他的首部著作《二胡自修教程》。

在我童年的记忆里,父亲的恩师曾来过我家,他是一位文质彬彬的先生,言语不多,语调平和持重,大大的眼睛,目光炯炯有神,面色白里透红,留着齐胸的胡须,那胡须银白飘逸,没有一丝杂色,很少有人能把胡须蓄到他那样完美。那艺术范儿,是只有书画里才会看到的神仙的模样。父亲不忘知遇之恩,一直与恩师保持着忘年之交。没有先生的发现、栽培和引荐,父亲可能会错过参加革命的经历,无缘走上音乐的道路,天赋或许被埋没,一辈子在家乡务农,完全可能是另外一条人生轨迹。

1951年,父亲被部队选送到中央音乐学院作曲专修科学习,父亲非常珍惜部队所给予他的学习机会。在校期间孜孜以求,在学习作曲的同时,还接触了西洋乐器,大提琴、单簧管都有涉足。当时,中央音乐学院设在天津河东区十一经路。

在天津,人们常会看到一个身背大提琴的酷酷的青年,于周末出现在同一条街道上。那条街道,通向父亲的大姐家,大姐年长父亲21岁,早年嫁到天津,她对父亲的疼爱犹如母亲。所以,学习期间的每个周末父亲去看大姐,必定带上他心爱的大提琴,为姐姐和家人演奏是他最快乐的事。

1953年,父亲以优异的成绩完成了学业,他的毕业之作是一部管弦乐作品《牧童的故事》,或许在那部作品中有父亲童年的身影,才使其情感的表达那么细腻、饱满,又极具画面感:荒芜冷寂的草原上朔风凛凛,一个瘦小的身影闪现在那苍天茫野、寂寥空旷的情境中……饥饿寒冷中的小身影并没有屈服,艰难地赶着羊群缓步向前……少年在心底企盼着解放大军快快挺进草原,他似乎已经听到了阵阵的马蹄声越来越近,少年开始奔跑,怀揣着憧憬和希望的他,眼前出现了一片欢乐的草海,春天就要降临草原……父亲在这部作品中,将所掌握的东蒙民间音乐素材与在院校期间学习到的西方音乐创作技巧和谐巧妙地运用到一起,得到了江文也、姚锦新两位教授的高度赞扬,将其作为优秀毕业作品选拔出来(优秀作品共两部),送交中央乐团的前身——中国音乐工作团演奏并录音,于当年仲夏时节呈现在了观众面前。

毕业后的父亲,被分配到八一电影制片厂从事专职作曲工作。然而,当他的音乐才华还没来得及在电影这个特殊的艺术门类中得以施展时,人生的轨迹又变了。

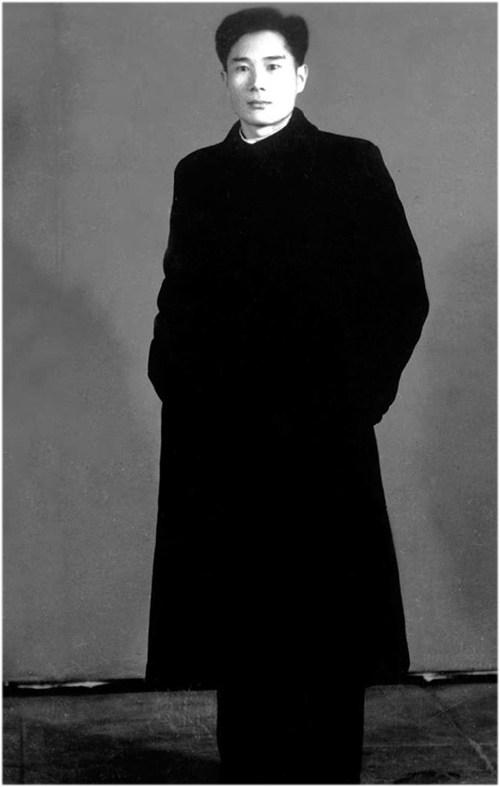

1953年的岁末,时年28岁的父亲,从八一电影制片厂被调入到总政治部文化部《解放军歌曲》期刊,开始了这一专为扶持音乐新人、推出音乐新作的音乐编辑事业。从编辑到编辑组长,再到解放军文艺出版社副社长兼《解放军歌曲》主编,直到1987年离休,他一口气干了35个年头。

父亲在这35年的音乐编辑生涯中,把自己毕生的主要精力及才华,更多地浸润到了对他人作品的判断、遴选与修改中。经他发现、修改并推出后流传于世的音乐作品多之又多。父亲在修改别人作品的同時,自己的许多富有才情的乐思,也会悄然地流入其中,却从不会把自己的名字署上。有的作者在发表时会偷偷地将父亲的名字加上,但又被父亲坚决地拿下。经他扶植出来的许多作者,有不少人已成为当今歌曲创作的扛鼎之辈。这种甘愿为人“作嫁衣”的奉献精神,以及在这种精神支配下所付出的心血,都在无形地证实着父亲的人品、人格与人生价值。

父亲的专职工作虽然是音乐编辑,但他利用业余时间创作了3000多首歌曲作品,这些歌曲大都紧跟时代的潮流,充满了强烈的艺术感染力和生命力。在父亲的这些作品中,有像《北京颂歌》《祖国颂》《井冈山颂》《美好的赞歌》《伟大的领袖毛泽东》这类令人听后心潮起伏、精神振奋的颂歌类题材,也不乏大量具有民族特色的像《草原夜歌》《渤海渔歌》《春到苏州》《农村变乐园》《衡水湖》一类的作品,这些歌曲风格迥异,蕴含浓郁的地域特色,充分展现了父亲驾驭作品的能力和深厚扎实的创作功底。

词作家晨枫先生在《总相忆,相忆情难尽》的文章中这样写道:“一位以编辑为职业的作曲家,从他的青年时代起,在承载起了音乐编辑的职业使命的同时,也开始了锲而不舍,却是纯粹业余性质的歌曲创作。他将自己最美好的人生年轮不是交付给了创作,而是交付给了组稿、阅稿、改稿、发稿、校稿这样循环往复、不断重复的过程,交给了一种甘做人梯、勤于奉献,而又甘于被人忘却的崇高事业,令人钦佩……他的作曲家业绩的光彩,正是在这种经年累月、日复一日无声奉献的间隙中才逐渐闪现出来的,这一点尤其难能可贵。”

“我一向从心底里崇敬那些给人们留下美好旋律的作曲家们,崇敬他们那种独具匠心的艺术创造。但我在欣赏他们那一曲曲源于心灵深处的令人心醉神怡的旋律的艺术品质的同时,也格外珍视他们的人格品质。这是由于我坚信,真正能够慑服人们心灵的艺术作品,无不是艺术家情感的一种外延与升华,也就是说,任何没有以真诚为基础的艺术作品,也许可能会时尚一时,却难以拥有持久的艺术生命力。”“文与心一,诗文如其人。”晨枫先生在《清风高节妙歌神韵——著名军旅作曲家田光大写意》一文中再次高度评价像父亲这样的作曲家。

父亲晚年时有些耳背,加之他在创作时的专注,经常是我已走到他的背后叫他时,他才会发現是女儿回来了。欣喜的同时,会笑眯眯地拿出自己的新作让我视唱,并听取意见。

1987年,父亲离休了,但对父亲而言,这只是形式上的变化,离休却未离岗。信件每天像雪片一样飞来,他的稿约不断,仍笔耕不辍。在那张女儿熟悉的破旧的写字台前,在那盏女儿熟悉的温暖的灯光下,父亲的背影依然,日复一日、年复一年……此时的父亲才真正搞起了专业创作。约他合作的人不乏专业和业余的歌词作者,父亲总是尽量予以满足,并逐一回复每封来信。在离休后的近20年间,父亲又创作了千余首歌曲作品,其中有不少是为青年和少年儿童谱写的歌。他的晚年,依然保持着旺盛的精力与创作热情。

几十年来,忙于工作的父亲从没进过商店,就连早年间热闹繁华的王府井大街也没逛过。离休后,父亲依然是一身军装在身,喜欢吃红烧肉炖大白菜粉条及打卤面的习惯始终不曾改变。但他在性情上却有了些许的变化,闲暇之余他养起了花。我家宽大的阳台上,齐刷刷码放的全是君子兰。不过,父亲养的君子兰可不同寻常,它们叶片碧绿,叶质丰润,开出的花儿色泽鲜艳且朵儿硕大。我经常看见父亲手拿小刷子,外带小喷壶和放大镜。在给花儿浇水前,他会先刷干净叶片上的浮尘,再用小喷壶一个叶片一个叶片地往上淋水,还时常用放大镜仔细地观察花儿的细微变化。

那时住在总政黄寺大院距大门口最近的一幢楼的一层,进出大门的人们,常会在不经意间瞥见我家那绿意盎然的阳台,去往食堂的人们,更是会沿着我家阳台下面的一条红砖小道前往就餐,常听到人们这样夸赞:“这作曲家养的花就是与众不同啊!”

2005年11月9日至16日,父亲80岁时,荣获了中国文联、中国音乐家协会和广州市人民政府主办的“第五届中国音乐金钟奖”终身成就奖。

2008年11月16日,金融爱乐合唱团在北京音乐厅首演了歌曲《北京颂歌》合唱版,合唱指挥是我的爱人。

为了能让父亲尽早地听到合唱效果的《北京颂歌》,由哥哥出面,邀请了沈阳音乐学院作曲系的教授刘聪先生为《北京颂歌》编配了合唱。

拿到谱子后,距音乐会演出的日期已临近。合唱团员们在指挥的精心指导下,以最快的速度进行排练,终于赶上了音乐会其他作品排练的进度,如期参演,取得了非常好的演出效果。

音乐会后,我和爱人为不能出席音乐会现场的父亲制作了录像带,当被疾病耗损得已羸弱不堪的父亲观赏录像的那一刻,他似乎有了些精神,微笑地对我说:“小赵很敬业,也很专业。”他的声音,弱到我几乎把耳朵凑到他跟前才能听到。他称赞的那个“小赵”,就是我的爱人。

3个月后,父亲走了,在他的告别仪式即将开始前,这首合唱版的《北京颂歌》以其抒情温暖、激情豪迈,并凝聚着大家一片真情的时代强音,响彻在整个告别大厅。父亲,他该听到了……

父亲走后,母亲又陪伴了我们5年,于2014年12月5日傍晚悄悄地走了……

母亲朱霞单名一个“霞”字,父亲田光单名一个“光”字,他们霞光相伴55载,共同谱写了他们人生的精彩乐章。母亲与父亲一起被安放于八宝山革命公墓。父母墓碑上八个醒目的大字“光灿霞蔚音乐人生”,来自我梦中的灵感。

我19岁参军,在部队入党,其间学习并从事过歌曲创作,在乐队拉过大提琴。复转地方后,就职于中国广播电视出版社,从事中央人民广播电台文艺部《广播歌选》期刊的编辑出版(担任责任编辑),以及出版社其他音乐书籍的编辑出版至退休,是中国音乐家协会会员。

父母走后,拍摄霞光已成为我生活中一件不可或缺的事,霞光中寄托着我的思念,我的情怀,似有一种使命在身上。