抗战时期云南粮食危机与政府应对研究

2022-01-20李浩然马万利

李浩然 马万利

摘 要:民国前期,云南粮食基本上处于供求平衡状态。随着抗战爆发,由于农业劳动力锐减、农业生产资料匮乏、粮食需求增多和分配机制低效等原因,导致云南农村破败、粮食产出锐减、供求失衡、粮价指数和零售品价格指数上涨,出现了较为严重的粮食危机。为了应对粮食危机,云南省政府试图通过农业技术改革、扩大种植面积、统制流通环节和抑制消费等措施减缓粮价恶性上涨的压力。但由于云南省政府更多关注流通领域的统制,导致粮政无法根本解决抗战时期的云南粮食危机,由此推动了战后昆明民主运动的开展和云南的和平解放。

关键词:抗战时期;云南;粮食危机;政府应对

中图分类号:K265;F326.11 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2022)01-0102-08

1937年之前,受农业生产力、交通、自然灾害和战争等多种因素的影响,我国长期面临着粮食供需不平衡的局面。抗战爆发后,随着东北、华北、长江中下游地区的相继沦陷,我国传统的粮食生产与流通体系遭到了严重破坏,粮食危机开始普遍出现。作为亚洲战场和东南亚战场的联结点,云南也面临着较为严重的粮食供给压力。为满足军需和民食的需要,政府试图多渠道、多层面地增加粮食供应,从而纾解战争对社会经济的压力。

作为抗战时期经济的核心内容之一,加强对抗战时期粮食问题的研究,不仅有助于对抗战时期经济运行与管理规律的认知与把握,深化对抗战史的立体化认知;同时,亦有助于时人“粮食安全”理念的建立,不断增加粮食生产与流通体系投资,保障国家粮食供应与粮价稳定。目前,对抗战时期云南粮食问题的研究,除民国学者张肖梅、汤惠荪、杜修昌、孙光琪以外,近年来,学界也对该问题给予了一定的关注。如,陈雷(2012)、杨颖(2015)对抗战时期云南的田赋征实的制度与过程进行了探讨,认为其保障军粮和公粮是以对农民掠夺为基础的;杜鹃(2012)、王会霞(2017)均认为国民政府通过粮食统制政策保证了军粮和公粮的供给,但在其对粮食价格、民食需求的影响方面却有不同意见;刘春秀(2019)对抗战时期云南的农田水利工程建设进行了研究,认为抗战时期的农田水利工程客观上推动了云南荒地的开垦和粮食生产;田亚(2020)对抗战时期云南的粮食储运问题进行了探讨,认为其在稳定粮食供给、抑制粮价上涨的同时,也面临着管理效能低下的问题。综合来看,抗战时期云南粮食问题研究尚处于起步阶段。现有研究多集中在粮政领域,且多从经济视角对粮政绩效进行评价,忽略了其社会溢出;同时,对抗战时期云南农业形态、要素配置、粮食需求变迁、粮食贸易网络变迁、政府的多元应对等领域缺乏关注。本文通过发掘史料,对抗战时期云南粮食危机中的“供求关系”这一核心问题进行深入分析,并探讨抗战时期云南粮食危机及政府应对得失,以期进一步深化和丰富该领域的研究。

一、抗战前云南紧平衡的粮食供求关系

战前云南粮食供求关系,既是研究抗战时期云南粮食供求关系变动的起点,同时也是衡量其变动幅度的基准。鉴于国民政府经济统计制度的不完备以及技術的局限,本文对1937年之前云南粮食需求量主要通过前人主粮消费量调查数据予以估算。

民国时期,云南经济较为落后,仅富人能以稻米为食,贫者需以苞谷、马铃薯、荞麦等杂粮果腹;同时,云南绝大多数地区(如嵩明、宜良、楚雄、西畴、缅宁等地)只有在农忙劳作时才能享受“一日三餐”,以维持劳作所需体力;而在其他时间则是“一日两餐”。关于其具体消费量,费孝通先生以云南禄丰县禄村为例进行了估算,发现在“一日两餐”习惯下,每年每个成年劳动力需食米2.04~2.38公石;如考虑农忙时的加餐,则消费量还需增加,约为2.5公石[1]58-59;同时期,张之毅以云南省玉溪市玉村为例估计云南“平均一人一年约需303斤米”[1]358,成年人每年需“食米410市斤”[1]359。抗战前,云南人口总量变动不居,但大约维持在1 200万的规模。依此规模并假设每人常年食用稻米,以人均2.5公石的消费量计算,为保持粮食供给的平衡,则云南全年需至少产3 000万公石稻米。

民国时期,云南农业生产的核心投入要素为劳动力和土地。在劳动力方面,根据1932年的调查报告,云南省“凡三十岁至四十九岁之男女人口,计为5 148 786人,其中农业为2 437 784人”[2]55。据此,我们基本可以推断,抗战前云南成年农业人口在240万上下浮动,即每个农业劳动力要供养4个非农业人口。民国时期,云南农业仍然停留在精耕细作的小农经济阶段,一方面,“无法通过增加劳动来实现生产率的有效提高和种植收益的绝对改进,也没有获得利润最大化的最优生产要素组合;相反在农业生产的资源配置中存在着劳动力资源不成比例的过度投入”[3];另一方面,供养比例过高,也导致粮食产出在满足家庭需要之外剩余较少,从而抑制了粮食商品化和粮食市场的发育。

云南山地占全省面积88.64%。“稻田……大都位于坪坝之高处,或山陵之上,无可灌溉之水源,须待雨季到临方能栽秧,栽秧既无定期,收成亦自无把握,若雨水过迟,失却栽秧之适期,不得不改种其他旱作,或荒秽之,故各地稻田面积及收成之多寡,须俟各年雨季迟早而定。”[4]6这种无规律的耕作制度导致云南粮食种植面积、农业结构以及产量波动较大。如表1所示,1924—1937年,云南年均产水稻36 236.125千市担,其中,籼粳稻在1931—1937年的平均耕作面积为10 177千市亩,年均总产出为32 216千市担;糯稻在1931—1937年的平均耕作面积为900千市亩,年均总产出为2 765千市担。其中,籼粳稻种植与产出于1932年达到了抗战爆发前的峰值;糯稻种植与产出于1924—1929年达到峰值后,便大幅下滑。这种变动也充分说明了云南小农经济的不确定性,即其极易受到外部冲击的影响而产生大的波动。

很明显,云南“稻谷的产量远远不能满足其人口的日常需要”[5]27;同时,如果考虑稻谷脱壳损耗、存储损耗、谷种预留、酿酒等其他用途,那么云南粮食缺口将会更加大。但是,由于云南“水热条件的空间差异,使得云南农业发展的多样化特征非常突出”[6],推动了“杂粮、粗粮的广泛种植,使得云南的粮食种植结构发生了一定的变化,原本紧张的口粮在一定程度上得以缓解”[5]27。据统计,小麦在1931—1937年的平均耕作面积为3 619千市亩,年均总产出为6 132千市担;玉米在1931—1937年的平均耕作面积为4 893千市亩,年均总产出为7 027千市担;大麦在1931—1937年的平均耕作面积为1 978千市亩,年均总产出为3 121千市担。值得注意的是,抗战前夕云南小麦、大麦与玉米的种植面积与水稻的种植面积相当,总产量甚至超过了水稻(详见表1)。可见杂粮在近代云南百姓生活中的地位。

此外,每遇灾荒年份,云南会购入外米赈济;相应地,在丰年时云南购入的外米会自动减少。如1933年,云南蒙自关进口越米141 384担[8]29,1934年再次进口越米21 971担[8]29。

从整体上看,虽然云南耕地不足、主粮供给有限,但由于战前云南相对稳定的政治局面以及周边国家的粮食进口之便,使得云南在战前基本上保持了粮食供给的紧平衡。这种紧平衡最为直接的表现便是粮价的相对稳定(见表2)。

二、抗战时期云南粮食危机的爆发

总体上看,战前云南粮食供给的紧平衡状态是建立在人口缓慢增长、耕地资源的充分开发、低质量需求以及有利的国际环境基础上的。随着全面抗战的爆发,云南粮食供给的紧平衡状态很快被打破,出现较为明显的粮食危机迹象。

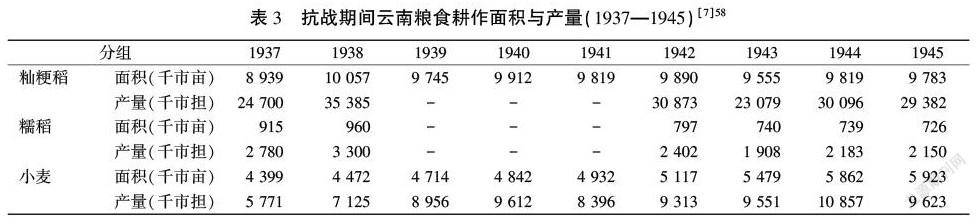

1.农村生产体系的瓦解。近代以来,云南农村的自然经济处于持续解体中。虽然抗战前,由于政府的相对稳定与政策引导,云南农村的状况有所好转。但是,抗战开始后,云南农村生产体系很快陷于几近崩溃的境地。以1938年云南广通县农村为例,这些农村“人畜杂居,简直站足不住,在公路旁柴草棚卖茶□炉者,却是当地有数的绅士。有时欲征集一些稻种,问遍全村,粒谷不存”[9]。俞庆堂曾于昆明附近调查了150户农民,负债户高达90%,户均欠债37.5元,依照农户耕地亩数、等级、产量估算,四亩耕地的人家,所有农作物收入相加不到80元;刨除种子肥料的成本、耕地税、团务捐、利息及其他附捐外,所剩無几。[10]农业生产体系瓦解的直接后果便是粮食缺口的扩大。以1938年为例,由于地处大后方,战争的影响尚未大规模波及,使得该年度成为抗战时云南粮食生产状况最好的年度。据统计,该年云南人口数为10 323 881人,按上述2.5公石/人·年的需求量计算,1938年云南约需稻米25 809 702.5公石。就产量而言,斯年云南稻谷产量为38 685千市担(详见表3)。在不考虑脱壳损耗的情况下,该年度缺口为10 390.99千市担。此后,由于稻谷产量的降低,再加上人口内迁、战局恶化,粮食缺口日益扩大。同时,粮食缺口仍需要以杂粮补充。如,抗战期间云南小麦的种植面积和产量处于持续增加状态,可以在一定程度上弥补稻米减产的缺口,但显而易见,仍无法保证农户、市场以及长期抗战的需求。

2.粮价指数攀升。粮食供应的减少,加之币制紊乱、战局恶化产生的恐慌,导致粮价快速攀升。根据中国农业银行经济处1937—1942年数据,云南粮食价格从1940年开始小幅上涨,1941年底开始大幅上涨,1942年上半年上涨幅度高达100%。作为云南最主要的口粮,米价的涨幅更大。据统计,从1937年至1944年,云南昆明中等熟米的价格从7.3元/市石上涨至6 183.8元/市石,上涨幅度达到847倍;1945年更是上涨至29 338.5元/市石,环比上涨4.75倍[7]103。粮食价格的过快上涨,不仅会提高居民的食品消费支出,并抑制其他方面的消费,降低居民的生活品质;更重要的是,也会对当时的政治局势和社会形势造成负面的影响。正如时人所记,1940年昆明米价“三数日内,每石暴涨四五十元,达每石百元以上之高峰,实属骇人听闻!人心惶惶,不可终日,影响所及,岂特经济建设无力推进,后方治安无法维持,而前线军心亦将为之动摇”[11]。

3.零售价格指数的大幅攀升。粮价上涨会通过提高劳动成本、通货膨胀率等路径传导到国民经济的其他方面,带动整体物价指数的上涨。以昆明为例,1937—1944年士林布的价格上涨2 257倍、煤价上涨1 283.5倍、食盐价格上涨788倍(详见表4)。除去食盐,士林布和煤炭价格增长速度均高于中等熟米的价格。以至于有人哀叹“襄以数十元可购八口之家的每月必需品的费用,今则作口人们的一顿午餐而不足。”[12]

当然,研究抗战时期粮价和物价波动时无法忽视国民政府的“财政赤字货币化”政策。但是,粮食供应紧张却客观上为这种货币超发与通货膨胀提供了条件和动力,从而放大了政府货币政策的负面作用,并最终对社会民生、区域经济和抗战产生了重大影响。

三、抗战时期云南粮食危机爆发的原因

抗战时期,云南粮食危机的产生是多种因素复杂作用的结果。就“供给侧”而言,农业劳动力的流失与技术投资的缩小导致了粮食供给持续短缺;就“需求侧”而言,则主要源于人口内迁导致的民生需求扩大、以及现代战争需求的急遽释放。这两方面因素共同导致了抗战时期云南粮食危机的产生。

1.农业劳动力锐减。传统农业的一大特征便是劳动密集,劳动力投入的多寡将直接决定农业产出。抗战爆发后,身处后方的云南逐渐成为国民政府的重要兵源地和国防工程聚集地,导致农业人口大量向非生产部门的转移,直接减少了农业生产的劳动投入。纵观抗战时期,“自民国二十六年8月起至民国三十四年8月止(1937年8月起至1945年8月),中央分配云南的征兵任务为370 496人,而实际征兵人数则超额11 097人,达到381 593人”[13],至少占到云南农业青壮劳动力的15.7%。此外,抗战时期云南国防工程密集,包括公路、铁路和机场建设、输油管线铺设等工程,且在较短时间内开工,导致农村劳动力的迅速转移。以滇缅公路为例,“在最紧张的时候,参加的工人有一百万人之多”[14]。1942年,为修筑中印公路,又征集了10万人到缅甸修路。[15]263此外,“抗战八年间,云南省出动150多万人,对原有27个机场进行改扩建,又相继新建40个机场”[16]。虽然这些劳动力只是临时脱离农业生产,但是由于这些国防工程期限动辄以年计,其造成农业的劳动力损失颇大。

2.农业技术投入的减少。在传统农业中,畜力某种程度上可以代表农业经济的技术投入,在耕地规模一定或变动较小的情况下,其投入增加可以提升农业产出。然而,抗战开始后,云南农业出现了技术投入锐减的现象。在畜力方面,战时马匹经常被征用,上升至军需战马之地位;同时,鉴于战时肉类恐慌,牛多为人们食用。由表5可知,抗战爆发后,云南牲畜的存栏量普遍下跌,特别是作为主要畜力的水牛和骡马尤其明显。由表5计算得知,1945年云南水牛的存栏量仅相当于1936年的51.47%;马匹仅相当于战争爆发前四年的46.58%,相当于1936年的71.63%;骡子仅相当于最高值的40.13%,相当于1936年存栏量的62.38%。值得注意的是,畜力存栏量的大规模减少,不仅影响了正常的农业生产,导致农业产业效率的下降;更重要的是,会导致以畜力为主的传统粮食贸易网络的萎缩,加剧区域之间粮食分配的不均衡。农民饲养牲畜的目的,不仅是出于耕作动力的需求,同时也是对肥料的需求。然而,抗战爆发后,因云南“人力及畜力不足,各种天然肥料,也就无法实行增产”[17]20。而迫于战时特殊环境,“各种科学的化合肥料,因为需要供给军用,所以其数量也只是日趋减少”[17]20。生物肥料和化学肥料使用量的减少,会进一步导致土壤肥力减退,最终抑制农作物生长和降低粮食产量。

3.粮食消费量的急遽扩大。一方面,滇军、远征军、驻滇盟军以及国防建设所耗军粮巨大,且基本靠云南供应。1942年,仅保山一县“交远征军兵站征实征购军粮47 640大包零176斤(每大包200斤),另外余谷拨交军粮5 048包,1943年45 413包”[15]7。此外,抗战期间,遍布云南的国防工程所调动劳工数量巨大、工期漫长,其对粮食的需求也极为可观。另一方面,抗战伊始,“各地机关工厂学校,纷纷迁移来滇,人口突增长数十万……加以近来南洋各岛屿相继沦陷,侨胞源源归国”[18]。据统计,1944年云南全省寄籍人口为94 746人,1945年为239 482人;其中,1944年昆明市、昆明县、昆阳县、晋宁县共有寄籍人口94 746人,从事农业的仅为685人,仅占寄籍人口之0.7%[2]115-119。然而,内迁人口从事农业生产的极少,没有补充农业劳动力的流失,反而进一步提升了云南的粮食需求。

4.粮食分配低效也加重了抗战时期云南的粮食危机。分配效率高低并不会导致粮食危机的爆发,但是却会改变粮食危机的具体形态与时空关系。抗战时期,云南粮食危机的爆发,与其较低的分配效率有着密切关系。

储藏是粮食分配的第一环节。储藏的意义不单单在于调节供求与辅助米谷空间移动;同时,粮食储藏技术也会影响粮食的自然损耗与病虫害损耗。抗战时期,由于农民资金欠缺,难以设置高性能粮圈,“往往因此而招致鼠啮虫害,霉烂者甚多,且由此被迫提早脱售储存之米榖,不能等待有利贩卖之时机,蒙受价格上之损失”[4]25;同时,在抗战时期,云南“各县市办理积谷以来,……各属存积并无一定仓库,任意四处借存,甚至与私人米谷混杂一室,以致流弊丛生”③。

在运输方面,粮食供应受云南自身落后的交通运输条件的影响。民国时,云南粮食运输工具主要有三:人力(如肩挑、背驮)、畜力(如骡、马、牛车)、机械动力(如火车、汽车)。畜力运输是主要运输方式之一。其中,人每次可挑百市斤左右、牛车“每次可运五百市斤”、骡马“每次可驮一百六十市斤至一百八十市斤”[4]23。机械动力中,火车无疑最宜于长途运输。“各种运输工具之运费,以火车为最廉,平均仅占米谷价值0.9%,而滇越路又略较个碧路为低”[4]24。然而,“自越南被敌寇侵占,向冀缅甸米之输入,近则缅甸战时日渐紧强,交通已感不便,以复难望有大量粮食之补充”[19]。因此,抗战时期,云南仍然要依赖于规模不断萎缩的牛马缓慢地调配粮食,效果可想而知。如“迤西保山陇川各县局,多有余米,因交通不便运费高昂,加以治安又成问题,不能进入大理下关一带消费区域,致下关等处米谷,有时反赖昆明接济”[4]10。

除此之外,粮食作为必需品,其需求缺乏弹性,也极易吸引投机资本的进入。抗战时期,云南也存在着一定的粮食囤积居奇的现象,客观上减少了市场的粮食供应,并进一步导致市场物价的集体上涨。 四、抗战时期云南省政府的粮食危机应对策略 抗战伊始,国民政府于1937年公布《战时粮食管理条例》,标志着中国粮食管理进入了统制经济阶段。云南省政府积极响应国民政府战时经济统治政策,相应出台一些措施,以调剂军需民食。

(一)抗战时期云南粮食供给管理

农业生产的提高主要依赖于三种途径,首先是农业技术的提高;其次是资源(耕地、水、肥料等)的投入;再次是农业劳动力的投入。抗战伊始,鉴于劳动力转移、牲畜军用的趋势不可避免,云南省政府主要通過改进农业技术、增加耕作面积的方式提高粮食产量、保障粮食供给。

1.发展农业技术,提升农业生产率。如上所述,抗战开始后,由于各种原因,云南农业出现了技术投入锐减的情况,导致粮食产出减少。为解决该问题,云南省“创办工业实验工厂,以改良农具,现研究农业职业机器十二种,数种已告成功。一为‘螺旋形抽水机……另有‘轧稻机,效力高出人工十余倍以上……另有双人脚踏龙骨水车、磨谷车、踏式纺纱机、踏式织布机、耘田机、手摇轧玉蜀黍机、榨油机、脚踏碾米蹬等”[20]。在改良育种方面,云南省政府要求各县“推广旱谷,改良育苗方法(多育旱秧)及购备防旱作物种籽,如荞子、绿豆、高粱、小米、薯类等以防旱灾”[21]26。除此以外,云南还第一次大规模推广马铃薯种植,积极引进小乌洋芋及巫峡洋芋,增加复种指数,提高其产量。

2.增加粮食种植面积。在亩产难以提高的情况下,增加粮食种植面积成为应对粮食危机的另一重要举措。一方面,主动调整农业结构,降低经济作物和限制各种非必要作物的种植面积,增加粮食作物的耕地供给。1943年,云南省要求“各县应切实令饬所属限制糯稻栽培,每户不得超过耕种总面积百分之一”;“限制各种非必要作物之栽培,每户不得超过其所种杂粮总面积百分之四”。[21]251944年云南省政府根据国民政府的规定,要求“将种植烟草土地尽量改种粮食品物”[22]。另一方面,云南省政府还大力推广隙地利用和荒地耕植,“如坟地种南瓜,甚至沿公路边壅土一行种植甘薯,公路旁水沟种植水稻等等……至各城镇家户之住宅颇多荒芜,尤以各公共机关之空隙地方多未尽量利用……尽量种植”[23]。通过这些措施,云南省的有效耕地会有所增加,但是对缓解粮食供求失衡仍然显得杯水车薪。

3.奖励农业。云南省政府出台《云南省奖励农业暂行条例》以鼓励农业生产、创新农业技术,提升产量。具体来说,该条例主要用于奖励投资开发云南省农业并成绩显著者;使用科学方法垦荒或改良土壤肥料并取得成效者;使用科学方法从事畜牧业并取得成效者;对于品种富有技术经验并自愿投效实施,成绩卓著者;勇于创办滇省农林牧渔各项新兴事业,并取得显著成绩者;善于创新、发明,用新技术改进农业制造者;研究农作物病虫害防治并取得成效者。

除此之外,抗战期间云南省还开办了农垦局、实验农场等机构,并兴修了一部分水利,但是由于力量较弱、覆盖面较小,对全域粮食生产的拉动作用有限。

(二)保障粮食供给的可获得性

抗战时期,云南省政府为保障粮食安全,不仅加强了粮食供给环节的管理,同时也加强了粮食流通环节的管理。

粮食流通领域最重要的政策便是粮食统制政策。1941年,“为供应军需,调剂民食,特由财政部、粮食部发行粮食库券……以田赋征收实物,征得之粮食为担保,并得充公务上之保证”④,直接从农民手中征购粮食。然而,由于为其担保的田赋和政府信用较低,其所规定的“每年以面额五分之一,抵缴各该省田赋应征之实物,至民国三十六年全数抵清”④更是沦为空谈,最终演变成一种对农民的变相掠夺。1944年,国民政府彻底取消粮食库券,直接征借。据统计,从1941年到1945年间,云南省政府通过征实、征购、征借,共计征收稻谷11 811 456市石[24],其中田赋征实为5 296 578石[25]。田赋征实与征借无疑会增加流通领域粮食的数量,但同时也造成了对农民利益的剥夺,最终会导致农民生产积极性的降低。

此外,由于粮价上涨,商人囤积居奇的动力增大,从而导致政府扩大市场供给、满足军需民食、抑制物价的目的落空。为此,云南相应发布了《取缔商人高抬售价办法》(1939)、《昆明市县米商住户囤积食米取缔办法》(1940)、《各县取缔高抬售价及囤积居奇暂行办法》(1940)、《云南省管制物价会议执行处罚违反限价条例》(1943)、《取缔违反限价议价条例》(1945)。这些条例对“囤积居奇”及其惩处进行了严格的规定,如《非常时期违反粮食管理治罪暂行条例》将“非经营商业之人或非经营粮食业之商人购屯粮食盈利者”“经营粮食业之商人购屯粮食不遵粮食主管机关规定售出者”“粮食或农户之余粮经粮食主管机关规定出售而规避隐匿者”[26]均视为“囤积居奇”,并根据数量制定了六等处罚措施。《昆明市县米商住户囤积食米取缔办法》更是规定“各住户因食用囤积食米,应以各该户人口为比例,不得超过六个月食用数目以上”⑤。

为加强对昆明及其周边地区的粮食市场的管理,1940年云南粮食管理处成立,并规定“米商当日售出之米,各米商应将营业状况,逐日填报,俾便稽查供求数量,易于酌盈济虚,并免除奸商操纵之虞”[27],并开设公米行16处。除此以外云南省粮食管理委员会“为调平一般米店售价起见,特标定售价,特等五十四元,上等五十一元,中等四十八元,下等四十五元”[28]。政府定价虽然在一定程度上可以保障民食,但由于定价远低于市场价格,甚至有可能价格倒置,从而加重本已不堪的政府财政负担;同时,平抑粮价需要足够的粮食供给,这也决定该项政策最终会走向失败,并进一步刺激粮价的上涨。

(三)抗战时期云南粮食消费管理

除去调整供给和流通,国民政府还试图通过节约运动调整消费者的行为和习惯,以期通过改变居民饮食结构的方式,节约粮食。因为“糙米碾成白米,要损失占米质百分之七的糠,又自白米煮成饭,洗米的时候损失淀粉质的外层,约有百分之三,所以如果改食糙米,不使其损失百分之十的米质,则无形中就是在增产十分之一的米”[17]21。这也是1941年云南省所出台的《云南省节约粮食消费办法》的体现,该办法规定“凡碾用食米之碾白程度不得超过五成白;凡磨制面粉不得低于六成五;五谷内皮含有维生素与矿物质等养分,食用糙米及杂粮,于节省消耗中且可裨益卫生,应加提倡;禁止用稻麦饲养家畜家禽;禁止用稻麦及玉米、高粱等酿酒、熬糖”⑥。

综上,抗战时期,云南政府为应对粮食危机,政策的实施主要集中于粮食流通领域,而在粮食供给这个根本的问题上,却由于政府自身腐化、管理能力不足、生产关系落后的因素导致其流于文件和空谈,不可能取得切实效果。

五、结语

整體观之,抗战时期云南粮食危机是一场系统性的危机,其不仅是小农经济的低效率以及面对外部冲击时的脆弱性表现,同时也是国民政府在粮食生产、储藏、运输以及分配等方面制度缺失、能力贫弱的表现。从中国近代史发展的宏观层面上看,云南粮食危机的解决,一方面需要进行深入的经济制度改革,改变地主土地所有制,并抑制官僚资本的过快扩张;另一方面则需要深刻的政治改革,提升国民政府对基层社会的渗透力和公信力,通过舆论引导与扩大政治参与,将民众引导至抗战大业这个根本性目标上来,并容忍特殊时期的福利损失,构建粮食供应与社会恐慌之间的防火墙。然而,这些都是国民政府无法容忍与实现的,因此也意味着无论云南省政府如何处理战时粮食问题,都无法逃脱失败的命运。

粮食危机对云南近现代史产生了重要影响,不仅在一定程度上影响了我国的滇西抗战,更重要的是直接造成了云南人民食品支出比例的急剧上升,激化了云南人民与国民党的矛盾,动摇了国民党在云南地区各族人民的反动统治,并间接为战后昆明民主运动的开展和云南和平解放奠定了坚实的社会基础。抗战后,长期处于低谷的民主运动在云南很快高涨,相继发生了“一二·一运动”“李闻惨案”,成为全国瞩目的民主运动中心。

注释:

①资料来源:根据《中国农民银行经济研究处编辑.表二十一:云南省农民所得所付物价指数表》(《中农经济统计》1942年第2卷第7期,第58-59页)中数据制得。

②资料来源:根据许道夫《中国近代农业生产及贸易统计资料》(上海人民出版社,1988年,第299页)中数据制得。

③参见《战时经济消息:农业:云南省府严令各市县建仓库(二月廿五日民国日报)》,《经济动员》1940年第4卷第4期,第180页。

④参见《中央法规:民国三十年粮食库券条例(三十年八月四日公布)》,《云南省政府公报》1941年第13卷第72期,第4-5页。

⑤参见《本省法规:昆明市县米商住户囤积食米取缔办法》,《云南省政府公报》1940年第12卷第52期,第5页。

⑥参见《本省法规:云南省节约粮食消费办法》,《云南省政府公报》1941年第13卷第70期,第5页。

参考文献:

[1]费孝通,张之毅.云南三村[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[2]顾金龙,王志强.云南省档案史料丛编——近代云南人口史料(1909—1982)(第2辑上) [M].昆明:云南省档案馆,1987.

[3]柳平生,葛金芳.近代江南农村“过密化”问题的微观分析和统计验证[J].浙江学刊,2011(5):87.

[4]汤惠荪,杜秀昌.云南省米谷运销及价格之研究[M].昆明:国立云南大学农学院,1940.

[5]蒋枝偶.云南民众消费史研究(1911-1949)[M].北京:中国社会科学出版社,2018.

[6]吴松弟.中国近代经济地理(第四卷)[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[7]许道夫.中国近代农业生产及贸易统计资料[M].上海:上海人民出版社,1988.

[8]中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅汇编.中国旧海关史料:1859—1948(第117册)[M].北京:京华出版社,2001.

[9]黄肇曾.支持抗战的云南[J].游击半月刊,1938(6):15.

[10]俞庆棠.农村生活丛谈[M].上海:申报馆印行,1937:139.

[11]汪呈因.彻底解决云南粮食问题之建议[J].经济动员,1940(5):190.

[12]克诚.激涨的云南物价[J].云南半月刊,1931(7):45.

[13]孙代兴,吴宝璋.云南抗日战争史(1937—1945)[M].昆明:云南大学出版社,1995:76.

[14]佚名.滇缅公路[J].北华月刊,1941(6):27.

[15]云南省档案局(馆).抗战时期的云南——档案史料汇编(上)[M].重庆:重庆出版社,2015.

[16]周继厚.抗战时期的机场建设[J].云南档案,2016(12):15.

[17]徐之良.粮食与战争[J].新亚,1943(9).

[18]龙云.云南省政府训令:秘内字第二八三九号(中华民国三十二年):令财政厅:令为据战时生活励进会呈请严禁各市县煮酒以节粮食消费一案令仰遵照转饬所属再予严禁[J].云南省政府公报,1943(6):20.

[19]龙云.云南省政府训令:秘内字第一八○四号(中华民国三十一年):令建设厅:准省参议会咨为参议员马炼建议救济粮食意见一案令仰查核办理[J].云南省政府公报,1942(33):14.

[20]佚名.实业动态(三十二年三月一日至三十一日) [J].西南实业通讯,1943(4):60.

[21]龙云.云南省政府指令:秘建字第三一一二号(中华民国三十一年):令建设厅:令为据呈报派萧煜东等为粮食增产督导主任等情请鉴核备案一案仰即知照[J]云南省政府公报,1943(15).

[22]龙云.云南省政府训令:秘建字第二四七八号(中华民国三十三年):令建设厅:准农林部粮食部咨为国家总动员会议与该部会同拟定之调整产业原则等附一案令仰査照办理[J].云南省政府公报,1944(28):15.

[23]龙云.云南省政府训令:秘建字第一五四九号(中华民国三十一年一月):令建设厅:准内政部、农林部咨为尽量利用隙地及各公共机关学校等空地种植粮食以增生产一案令仰即便转行遵照办理[J].云南省政府公报,1942(6):13.

[24]云南省地方志编纂委员会.云南省志·粮油志[M].昆明:云南人民出版社,1993:40.

[25]民国云南通志馆编.续云南通志长编(中)[M].昆明:云南省志编纂委员会办公室,1985:730-733.

[26]张邦翰.云南省建設厅训令(中华民国三十年十月):令各县局督办:奉农林部令发非常时期违反粮食管理治罪暂行条例一案令仰知照[J].云南省政府公报,1941(97):21.

[27]佚名.战时统制物价消息:云南粮食管理处正式成立[J].经济动员,1939(2-3):145.

[28]佚名.战时经济消息:金融:粮食管委会调平食米售价:晓谕米商不得操纵居奇(十二月二日云南日报)[J].经济动员,1940(1):28.

责任编辑:武玲玲

Abstract:in the early period of the Republic of China, Yunnan grain was basically in a state of balance between supply and demand. With the outbreak of the Anti-Japanese War, due to the sharp decline of agricultural labor force, the lack of agricultural means of production, the increase of grain demand and the inefficiency of distribution mechanism, Yunnan rural areas are dilapidated, grain output decreases sharply, supply and demand imbalance, grain price index and retail price index rise, resulting in a more serious food crisis. In order to deal with the food crisis, the Yunnan provincial government tried to ease the pressure of vicious rise in grain prices through agricultural technology reform, expanding planting area, controlling circulation and curbing consumption. However, the Yunnan provincial government paid more attention to the control of the field of circulation, which led to the failure of the grain government to fundamentally solve the food crisis in Yunnan during the Anti-Japanese War, which also promoted the development of the post-war democratic movement in Kunming and the peaceful liberation of Yunnan.

Key words:during the Anti-Japanese War; Yunnan; Food crisis; Government response