柏拉图艺术模仿论的三副面孔

2022-01-20曾蒙

曾 蒙

(扬州大学 文学院,江苏 扬州 225009)

柏拉图在多部作品之中都谈及模仿,但这些模仿概念具有不同的使用语境。简要归纳,在《蒂迈欧篇》(Timaeus)中模仿关涉的是时间变化;在《法篇》(Laws)中模仿关涉的是政治;在《克拉底鲁》(Cratylos)中模仿关涉的是语言[3]22-23。而学术界一般认为《理想国》(Republic)中的模仿概念与艺术理论的关系最为密切,所以我们容易忽视该语词在柏拉图整个作品序列中并非一成不变的事实。更重要的一点则是,即使在《理想国》这部对话中,文本不同篇章出现的模仿,也并非始终保持着同一个意思,同样具有多个义项。

考察现有的《理想国》研究不难发现,大部分研究者仅仅抓住第十卷中的“床喻”,将建立在理念论上的模仿概念视作柏拉图艺术模仿论的典型表达。少部分研究者则注意到模仿概念在第三卷与第十卷中的不同使用,但也仅仅将之视作柏拉图的艺术模仿说的两重维度——认识论维度与叙述维度[4],缺乏对这一显著差异的足够辨析。还有研究者认为,柏拉图的模仿概念是模仿、创造、再现与表现四维度合一的[5]。但是,通过堆砌不同义项,并不能妥善解释柏拉图在同一部作品中使用模仿的不同义项时的意图。毋宁说,这种对模仿含义的罗列式综合,恰恰掩盖了一个更重要的问题:虽然柏拉图《理想国》中的模仿概念的含义存在不同维度,就如同有着多幅面孔一般,但究竟哪个最为根本?它们之间又存在怎样的逻辑关系?更重要的是,在不同意义上使用模仿这一语词,与《理想国》中颇为重要的情节——柏拉图对传统诗人的批判与驱逐——又存在怎样的联系?

一、效仿:艺术功能的面孔

柏拉图笔下的苏格拉底②将模仿与艺术关联起来,起因于对正义的思考。在讨论城邦正义之中,“模仿被介绍进来,并且变成苏格拉底处理政治和伦理问题的一个缩影”[2]17。模仿一词首先出现在柏拉图对诗歌(故事)内容的审查上,此时模仿概念可理解为人对模仿对象(艺术作品中的人物)言行举止的效法、效仿。这种效仿行为正体现了艺术对受众的影响,更准确而言体现了艺术的教育功能。模仿则是艺术教育功能发挥作用的重要媒介。

在《理想国》第一卷中,当苏格拉底引入正义话题时,首先激发了波勒马霍斯搬出诗人西蒙尼得对正义的看法。诗人也因而从一开始就卷入到正义的讨论之中。苏格拉底以惯用的反诘法,一方面搞得波勒马霍斯晕头转向,另一方面也暗中嘲弄了荷马与西蒙尼得等诗人对正义的无知。在场的色拉叙马霍斯则早已听得不耐烦,颇为自得地指出正义“就是强者的利益”[6]18,苏格拉底同样以反诘法让色拉叙马霍的观点在逻辑上难以自洽。色拉叙马霍斯却并不服输,转而大谈特谈“不正义的人生活总要比正义的人过得好”[6]31。这种观念更为可怕,因为关于正义的负面价值判断将使得讨论正义的定义显得毫无意义。因此,苏格拉底转而审查、反驳这种观念。然而,格劳孔与阿得曼托斯两兄弟对苏格拉底的论证并不满意,认为他应该就正义本身来证明正义是好的。因而,两兄弟佯装头头是道,辩护了不正义比正义好,试图逼迫苏格拉底给出更具说服力的论证。

值得注意的是,在两兄弟给出的辩护词中诗人(诗歌)被反复提及,诗人在诗歌中多次赞美不正义,诸如“纵欲和不正义则愉快,容易”[6]52;“为恶的轻易和恶人的富足”[6]52。诗人的这些赞美,一方面论证了不正义比正义好,另一方面也表明诗人似乎在教唆城邦公民多行不义,并暗示了色拉叙马霍斯正义观念的某种来源。换言之,两兄弟实际上抛给了苏格拉底两个问题,其一正义问题,其二传统诗人教育问题。前者是显性的,而后者则是隐性的,两者看似关联不大,但实际上却是密不可分的。因为无论何种正义观念都需要传授与培育,而诗人在古希腊“被公认为是知识的传播者”[7]。此处诗人以论据的方式卷入正义问题,实际上为后文诗人遭受哲人点名道姓的批评埋下了伏笔。

面对两兄弟的佯装辩护,苏格拉底感到一种罪恶与奇耻大辱,要挺身而起为正义辩护。他的辩护策略是“由大见小”[6]58,以城邦的正义来洞察个人的正义。总体而言,他的言说方式并非论辩式的诘问,而是寓言式的叙述。由此,苏格拉底开始了一次漫长的叙述,讲述城邦由诞生走向完善的过程。

城邦产生的原因在于“个人不能单靠自己达到自足”[6]58,这一理论已经预设了一人只从事一种技艺更好。因此,只有从事各种技艺的人聚在一起,交换物品,相互合作,人才能生存下去。当城邦中的人越聚越多,城邦的原有土地无法供养现有居民,势必走向战争,向邻邦掠夺土地。由此,苏格拉底引出了“理想城邦”中最重要的公民也即护卫者。护卫者同样被苏格拉底默认一生只能从事军事这一种技艺,而这种技艺除了天赋,更需要教育来培养。教育则包含两种形式:音乐教育与体操教育。此时,诗歌(故事)作为音乐所包括的东西第三次回到讨论之中。苏格拉底认为应该“首先审查故事的编者,接受他们编得好的故事,而拒绝那些编得很坏的故事”[6]71。对诗歌内容的审查,一方面回应了格、阿两兄弟辩护词中所暗示的教育危机问题;另一方面,让苏格拉底在《理想国》中首次对诗歌展开了直接的批评。

苏格拉底认为赫西俄德和荷马以及其他诗人“没有能用言辞描绘出诸神与英雄的真正本性来”[6]72,他们的故事是“丑恶的假故事”[6]72。苏格拉底对诗人的批评表明他承认诗歌对人的心灵会产生影响,年轻人会从诗歌的高论中得出结论,知道走什么样路,做什么样人。承认艺术的教育功能是柏拉图批评诗人的首要前提与契机。而诗歌对青年人的教育又是如何发生的呢?苏格拉底在对诗歌(故事)内容的审查分析中给出了答案:模仿。

苏格拉底在审查诗歌中描述神的内容时,指出城邦中的年轻人听了赫西俄德描述克罗诺斯阉割父亲乌拉诺斯的报复行为后,也会惩罚犯了错误的父亲,“因为他不过是仿效了最伟大的头号天神的做法而已”[6]73。而苏格拉底在审查诗歌中描述英雄的内容时,要求删去那些令人悲痛的挽歌,并归之于平庸之人,“使我们正在培养的护卫者,因此看不起这种人,而不去效法他们”[6]87。这里的仿效与效法正是模仿一词的本意。诗歌对护卫者的教育正是通过模仿而产生,因为苏格拉底认为护卫者如果“模仿丑恶”[6]100,会真的成为丑恶之人。

默认护卫者具有模仿能力可谓苏格拉底批评诗人的另一重要前提与契机。这一契机较为隐蔽,为以往研究者所忽视,但它却十分重要,甚至可谓理想城邦中正义大厦的地基所在。这种地基作用可从艺术功能层面下的模仿的三点特性来理解:本能性、被动性、双重性。

模仿的本能性可从苏格拉底讲述的“高贵的假话”中窥见。他将统治者、护卫者、农民工人视作老天铸造时,给予他们心灵的金属成分不同所致[6]130-131。看似公民各类身份是一种上天命定或者生物学遗传,但是苏格拉底也赋予了三类公民之间的某种流动性,护卫者也可能沦为农民工人,而后者也可能上升为护卫者。这种流动性的安排是不可避免的,倘若后代身份上天注定并永久不变,城邦正义岂不千秋万世存在,那么城邦也无需任何教育者。尽管柏拉图在此处并未点明流动性背后的因素,但从此前对护卫者的教育讨论中,他暗示“护卫者被认为有能力模仿任何事物”[3]18,甚至暗示理想城邦中的所有公民都具有模仿能力③。由此,我们可以推论人的模仿本性作为学习能力,是理想城邦中阶层流动的原因所在。据此思路,我们亦能理解如若年轻护卫者并不具有模仿的本能,那么诗歌(故事)的内容审查便显得毫无必要。因为诗歌(故事)对护卫者的灵魂影响是通过护卫者效仿故事中人物言行的方式发生的,这种效仿是教育的结果,是“通过模仿行为而学习”[8]。

然而,柏拉图对人的模仿本性的默认让其旋即陷入一种“二律背反”之境。质言之,模仿的本能赋予了阶层流动的可能性,而理想城邦的正义又是基于公民各司其职,流动性反而侵蚀着正义的大厦。柏拉图当然意识到这一问题,但其从模仿的被动性与双重性角度巧妙地化解了这一难题。

柏拉图的模仿本能说看似与其学生亚里士多德的模仿本能说有着相似性,因为亚氏在《诗学》中直接点明了“甚至从孩童时起模仿都是其本能”[9],但两者之间也存在着差异性:模仿作为人的本能在柏拉图这里具有机械性和被动性,而在亚里士多德那里则具有主动性与超越性。柏拉图认为年轻人作为模仿者对于模仿对象并不具有辨识能力,这种辨识能力匮乏造成模仿的被动性。模仿者看似自由做出的选择行为,实际上选择受到给定模仿对象的极大影响,因为“在幼小柔嫩的阶段,最容易接受陶冶,你要把它塑造成什么形式,就能塑造成什么形式”[6]71。就模仿的双重性而言,年轻护卫者既可以模仿好的、善的言行;又可以模仿恶的、坏的言行。如是观之,只要给予不同阶层以他们的天性应当模仿的对象,他们之间的流动性在教育之下也是非常有限的。故而,每个人仍旧能够做到“在国家里执行一种最适合他天性的职务”[6]156,城邦正义依旧存在。

在艺术功能的面孔下,模仿被置于艺术品与观众的链条之中。模仿的本能性使得柏拉图不得不对诗歌进行内容审查,因为他并没有能力也无必要消除护卫者这种天生的模仿能力,同时模仿的被动性与双重性使得他所能做的便是消除护卫者模仿对象中恶的、坏的成分。

二、扮演:艺术技巧的面孔

在结束对诗歌(故事)内容的审查后,苏格拉底转而对诗歌(故事)的形式进行审查。所谓内容与形式,也即“讲什么和怎么讲的问题”[6]96。怎么讲的问题属于诗歌(故事)如何叙述的问题,模仿作为叙述的方式之一,再次被引入到诗歌(故事)的讨论之中。此时的模仿概念在艺术技巧层面上使用,可理解为模拟口吻、扮演口吻,可谓诗歌吟诵的一种技巧或方式。

第三卷中的模仿可谓“给予了苏格拉底第一次进入到一种‘叙事学’文学理论中的史诗性机会”[3]16。苏格拉底将诗歌(故事)的叙述方式分为三种:简单的叙述,模仿以及前两种方式兼用[6]96。简单的叙述便是诗人以自己口吻讲话,模仿则是诗人在口吻上扮演或模拟诗歌中的人物。这种分类标准暗示了苏格拉底对诗歌的理解偏向“一种表演而非严格意义上的书写文本风格”[2]21。苏格拉底还进一步根据叙述方式对诗歌分类:如果完全模拟或扮演,便是模仿,对应的文体是悲剧与喜剧;如果是完全不用模拟或扮演,全是诗人自己讲话与自己表达情感,对应的文体则是酒神赞美歌之类的抒情诗体;如果是部分模拟或扮演,对应的文体则是史诗与其他诗体。由此可知,当苏格拉底将模仿视作诗歌口诵的一种技巧时,模仿并非所有诗歌的特点,而只是部分诗歌的特征。

在对诗歌(故事)按照形式分类之后,苏格拉底开始对这些形式做出审查,从而判定哪些诗歌能够被允许进入城邦。苏格拉底对诗歌(故事)形式审查的契机仍然摆脱不了其对城邦正义的规定。所谓城邦正义便是“各起各的天然作用,不起别种人的作用,这种正确的分工乃是正义的影子”[6]174,一言蔽之,城邦中的公民各司其职。由于诗歌的混合形式可类比城邦一人从事多职,故而混合体裁的诗歌与城邦正义原则相违背,史诗也因此成为苏格拉底攻击与批评的重点对象。对这种混合形式的批评甚至扩展到音乐风格与饮食风格之中:“复杂的音乐产生放纵;复杂的食品产生疾病。”[6]115总之,理想城邦之中混合即丑恶,混合即不正义。

史诗作为混合体显然被直接禁止在理想城邦之外,那么作为单纯体裁的悲剧、喜剧以及酒神赞美歌之类的抒情诗体它们能否允许进入城邦之中呢?

苏格拉底认为讨论要不要把悲剧与喜剧引入城邦之前应该先弄清楚一个更重要的问题:“我们的护卫者应该不应该是一个模仿者?”[6]99此处的模仿含义显然并不是指模拟口吻而是指效法、仿效。苏格拉底对此的回答是复杂的,而且看似充满悖论。一方面,他认为根据每个人只能干自己的行业才能做得最好,拒绝让护卫者成为模仿者;另一方面,他又同意护卫者成为模仿者,但前提条件是护卫者只能模仿一种对象,即“与他们专业有正当关系的人物”“那些勇敢、节制、虔诚、自由的一类人物”[6]100。因为一个人若是“从小到老一生连续模仿,最后成为习惯,习惯成为第二天性”[6]100。换言之,人后天所具有的技艺与品质通过模仿而获得。这里再次见出,模仿也是教育的手段之一,只要给予受教育者正确的模仿对象,模仿与城邦制度并不相悖。

在此背景下,悲剧与喜剧能否进入城邦也需要视其所展现的内容是否符合护卫者应该模仿的对象,是否是“单纯善的模仿者的体裁”[6]103。前者模仿的对象大部分取材于史诗中,然而无论是史诗中对诸神还是对英雄的描绘都遭到苏格拉底批评;而后者模仿的对象大多是滑稽可笑的下层民众,而非好人、自由人④。故而悲剧与喜剧都不具有进入理想城邦的资格。至于另一种单纯体裁抒情诗,也唯有那些赞美苏格拉底审查限定后的诸神形象的抒情诗体才能进入理想城邦⑤。

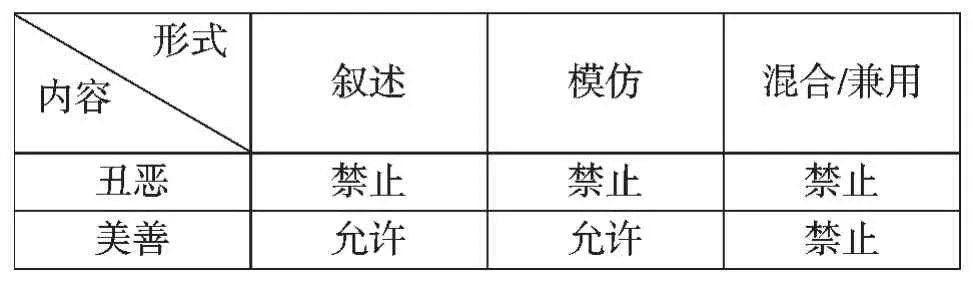

综上观之,形式上为单纯体裁的诗歌(故事)也不一定能够具有进入城邦的资格。苏格拉底对于诗歌(故事)的审查是复合式,也即内容与形式的双重维度。这种双重维度的审查结果见表1。

表1 诗歌(故事)复合式审查结果

由表1可知,相对而言,与内容相关的艺术功能层面的模仿比艺术技巧层面的模仿更为重要,它更具有对诗歌(故事)进入城邦权利的一票否决权。因为诗歌(故事)的内容如果是丑恶的,那么护卫者会去效仿这些丑恶的言行;所以内容表现丑恶的诗歌(故事)无论采用何种叙述形式都一概禁止进入城邦。这表明在柏拉图那里诗歌的形式仍旧附庸于诗歌的内容。故而,在诗歌(故事)形式审查中所涉及到艺术技巧面孔下的模仿,其本身并不具有对诗歌(故事)能否进入城邦的独立裁决权;此类诗歌能否被允许进入城邦仍然要视其所展现的内容而定,表现丑恶的内容则禁止进入城邦。这也可以解释柏拉图为何“允许自己以模仿性对话方式去批评模仿”[3]17,因为《理想国》作为诗歌(故事),其内容是对正义的探讨,某种意义上可谓之对善美的模仿。

总之,在艺术技巧面孔下,模仿被置于作者与艺术品的链条之中,帮助柏拉图从形式上对诗歌进行审查。此时,模仿概念特指诗歌吟诵的一种技巧或方式:模拟或扮演某种口吻。形式的审查首先批评的是不符合城邦制度的混合形式,至于以单一的模拟口吻吟诵的诗歌则并非全然受到苏格拉底的批评,仍需内容审查来给予最终的判断。换言之,艺术技巧层面的模仿仍受制于艺术功能层面的模仿,艺术品的内容方为审查的根本要务。

三、再现:艺术本体的面孔

《理想国》的第十卷再次回到了诗歌问题,柏拉图借苏格拉底之口在哲学层面上使用模仿概念。模仿从而卷入到对理念本体的讨论之中,艺术本体面孔下的模仿与虚构(虚假)紧密关联,此时的模仿概念可解释为“临摹者模仿一个原型”[10]143。如果说第二卷与第三卷中对诗歌(故事)内容与形式的审查,是对诗歌现象层面的关切,那么第十卷则走向了对诗歌本体论层面的关切,所要探寻的是何为诗歌本质的问题。

苏格拉底在第十卷的卷首便道出城邦“绝对拒绝任何模仿”[6]390,其重要理由便是模仿等同于虚构、虚假,呈现给人的是一种幻象或影像。苏格拉底借用了两个类比来阐述模仿的虚假本性。

第一个类比将模仿比作一面镜子。苏格拉底讥讽地向格劳孔阐释说,拿着镜子到处一照,很快就能制作出“太阳和天空中的一切,很快地制作出大地和你自己,以及别的动物、用具、植物和所有我们刚才谈到的那些东西”[6]392。格劳孔则认为“这是影子,不是真实存在的东西”[6]392。这一类比首先表明手工艺人实际上并没有制造任何东西;其次也表明他们的制造行为是依存性的。就前者而言,手工艺人“仅仅是消极地反映出那些已经存在的东西”[2]23;就后者而言,“当镜子没有东西映射时,它便是空的和可有可无的”[2]23。

第二个类比则是床喻。如果说“镜子喻”描述了模仿的虚假性,那么,“床喻”则解释了这种虚假性的根源所在。苏格拉底认为存在神所创造的唯一的“自然床”也即床的理念,这是“一个本质的床,真正的床”[6]394。木匠则是制造了生活中的床,这是“一种像实在(并不真是实在)的东西”[6]393。而画家则模仿木匠制造的床,因此画家也被视作“和自然隔着两层的作品的制作者”[6]395。“床喻”强调了模仿者与模仿对象之间的一种简单的复制行为,而且这种复制是被动的与机械的。尽管在复制效果上有着高度逼真性,但从真实性而言,随着模仿层级的增加真实性越来越少。由此观之,“床喻”不仅从根本上规定了模仿的虚假本性,而且从认识论上批评了诗人的无知,因为他们都是影子的模仿者。

在理念语境下,模仿的含义指向复制或再现某个对象。此处模仿的复制或再现含义似乎与模仿的效仿含义类似,但两者存在诸多不同之处。时间上而言,复制是短时间的,效仿是长时间的,甚至需要漫长的一生;效果上而言,复制更强调模仿效果的高度逼真性;主体上而言,效仿主体为人,而复制主体可为非生命物体甚至是抽象的思想。总之,复制更具有抽象色彩,关涉事物之本体。而当诗歌的本质被界定为一种模仿时,我们易于联想到柏拉图在早期作品《伊安篇》中对诗歌本质给予的另一种说法:艺术(诗歌)是神灵凭附之物⑥。这种模仿说与灵感说的龃龉现象,倘若回归到柏拉图在第十卷中所道出的“哲学与诗歌的争吵”主题上,或许就迎刃而解了。

“诗哲之争”本质上是一场对城邦教育权的争夺之战,柏拉图“试图剥夺诗人作为知识和权威来源的分量”[11]。只不过,《伊安篇》中的争吵更为隐性,《理想国》中则为显性的争吵[12]。在第十卷中,哲人直接露面,从认识论上彻底地否定了诗人具有知识。在《伊安篇》中,哲人并非直接与诗人交锋,而是借助“磁链”之喻指明诗歌源自神灵凭附,从而否定了诗人具有知识。在第十卷中,柏拉图从模仿的心灵对象上指出模仿艺术模仿的是“我们心灵里的那个远离理性的部分”[6]404。而且模仿迎合了人的怜悯之情,这被视作“控告诗歌的最大罪状”[6]408。同样,我们在《伊安篇》中亦见到此类指责:诗歌唤起听众面孔上的哀怜、惊奇、严厉等种种不同的神情,听众哭了,诵诗人方才会获得更多报酬[13]。

对比《伊安篇》与《理想国》中对诗歌的批评后,更能感受到柏拉图在第十卷中对诗歌的攻击与控告几乎是直截了当的与全方位的。不仅因为诗歌本质上是模仿,是一种虚假,而且因为诗歌迷乱人的智力与情感。苏格拉底认为“我们完全有理由拒绝让诗人进入治理良好的城邦”[6]407,似乎所有诗人都将被禁止进入城邦,果真如此吗?

如若禁止所有诗人进入城邦,那么苏格拉底在第十卷对诗歌的讨论便出现了自我龃龉,至少与卷三处对待诗歌的观点不一致。而且就第十卷自身而言,它对诗歌的态度也前后矛盾。仔细研读文本可以发现这两处矛盾实际上并不矛盾,反而有着两点共性:一是诗人被点名批评,但部分诗人仍旧留在了城邦之中;二是第三卷与第十卷中被批评的诗人与被留下的诗人在类别上具有一致性。

纵观第十卷,苏格拉底对于诗人实际上亦非一概否定。苏格拉底所否定的诗人主要是史诗诗人与悲剧诗人,而这两类诗人也是第三卷中诗歌审查所批评的诗人。

首先,苏格拉底一方面宣称所有诗人都是模仿者,另一方面他在考察诗人时又反复点明诗人属于哪一具体种类。诸如当其论及模仿远离真实时,指出“必须考察悲剧诗人及其领袖荷马了”[6]396。当其论及诗歌最大的罪状便是腐蚀最优秀人物的心灵时,举例说:“当我们听荷马或某一悲剧诗人模仿某一英雄受苦……。”[6]408其次,波兰著名美学理论家塔塔科维兹(Tatarkiewicz)也指出在古希腊“抒情诗、挽歌、喜剧以及悲剧都未能以一个单独概念而涵盖,因为这些文学类别皆有各自的缪斯”[10]28。换言之,古希腊人实际上并未形成一个统摄所有诗歌的总的诗歌概念,苏格拉底所指称的诗人一定是具体类别的诗人。最后,苏格拉底自己也承认禁止进入城邦的诗歌只是“甜蜜的抒情诗和史诗”[6]410。

与第三卷中的禁止名单对观,此处禁止名单中“悲剧”与“喜剧”出现了缺失。若从史诗与悲剧以及悲剧与喜剧的关系分析,则可知悲剧、喜剧仍然处于第十卷中的禁止名单中。

尽管在第三卷中苏格拉底从诗歌形式角度指出史诗与悲剧分属于两种不同的体裁,但在第十卷中苏格拉底又反复强调两者之间关系的密切。荷马是悲剧诗人的领袖,是“悲剧诗人的祖师爷”[6]390,可谓“第一个悲剧家”[6]410。这种密切关系实际上是从内容角度的考察,因为悲剧的题材主要源自于荷马史诗,悲剧对史诗具有依附性。而荷马史诗的内容在第二卷中便被苏格拉底斥责为丑恶的,会引发护卫者模仿这些丑恶的言行,所以悲剧与史诗从内容角度而言都不符合城邦的要求。在第三卷的诗歌审查中,史诗因混合形式直接被驱逐到城邦之外,而悲剧则再次由于内容丑恶而被驱逐。在第十卷中,当所有的诗歌都被视作本质上为模仿的产物时,史诗和悲剧都是一种虚假再现,他们在本体论上都具有一致性。那么,虚假构成为它们被驱逐的共同原因吗?

答案显然不是,因为同是模仿本质的“歌颂神明的赞美好人的颂诗”可以例外地进入城邦。这就不得不回到苏格拉底对“虚假”的复杂看法:“虚假对于神明毫无用处,但对于凡人作为一种药物,还是有用的。”[6]89而且这种药物只能掌握在“医生”也即统治者手中,统治者有权根据国家利益来使用这种药物。故而,与虚假密切相关的模仿也好比一种药物:“在控制和修改的情况下使用——仅仅在作为一种危险的毒药的情况下被拒绝。”[3]15换言之,模仿的虚假性既可作为城邦的“良药”,也可成其“毒药”。其药效的两面性使得苏格拉底将一部分诗人驱逐出城邦的同时,又将另一部分诗人迎回了城邦。这里似乎呼应了艺术功能层面中模仿的被动性与双重性特征。此外,苏格拉底在讨论护卫者教育之初,指出故事可以分为“真的”与“假的”两种类型,理想城邦允许向年幼的儿童讲述假的故事,但谴责“丑恶的假故事”[6]71-72。这里亦可见出,真并不直接对应美善,假亦不直接对应丑恶。除了丑恶的假故事,世上还存在一种谓之美善的假故事。

概而言之,悲剧与史诗关系密切,皆基于诗歌内容传承而言。史诗与悲剧都是再现了丑恶的内容,而且往人的灵魂中灌进过分的痛苦,这种“毒药”谎言必然遭到城邦统治者的拒绝。回到禁止名单中喜剧的缺失问题,喜剧与悲剧尽管在诗歌形式上同属于“模仿叙述”一类,但两者关系并不密切,而且文类等级也存在着差异。悲剧从更高的史诗文类脱胎而来,因而也分享了史诗在城邦民众中的教育权,与城邦正义更为密切相关。故而比起喜剧,悲剧则是苏格拉底批评和攻击的重点。至于甜蜜的抒情诗被禁止,则是因为其往人的灵魂中灌进过分的快乐,这种快乐似乎指向色欲与淫荡⑦。无论是灵魂中灌进过分的痛苦还是快乐,都是一种放纵而非节制的表现⑧,都违背了理想城邦中护卫者灵魂所秉持的“至善之道的法律和理性原则”[6]410。至此可见,第三卷与第十卷从本质上并不矛盾,二者在诗人去留问题的复杂态度上具有一致性,在被批评的诗人与被挽留的诗人的类别上也具有一致性。

在艺术本体面孔下,模仿被置于艺术自身与理念的关系链之中。此时,其含义指向的是任何事物对自己理念及其影子的再现,指向一种远离真实的虚假。值得注意的是,“柏拉图并不否认模仿的存在,他只是否定了模仿的认识论和本体论价值”[14]。当艺术的本质被柏拉图界定为模仿时,柏拉图对诗人的批评获得了一种一劳永逸的效果,似乎无需内容审查,也无需形式审查。然而,诗人却并非一劳永逸地统统被驱逐出城邦,艺术功能面孔下的模仿概念使得部分诗人仍然持有了城邦的合法居留权。

结 语

柏拉图在《理想国》中所使用的模仿概念具有复杂性,并非前后一致的单一概念。本文分析认为《理想国》中模仿概念具有三副面孔:艺术功能面孔、艺术技巧面孔、艺术本体面孔。模仿的含义隐藏在这三幅面孔之中分别为:效仿/效法(言行)、模拟/扮演(口吻)、再现(理念及其影子)。三副面孔下的“模仿”大致可分别英译为“imitation”“impersonation”“representation”以示区别。模仿在这三幅面孔中都与艺术理论密切相关,但不同面孔关涉的艺术理论各有侧重。具体而言,艺术功能面孔关涉的是诗歌对听众的教育,艺术技巧面孔关涉的是诗歌的吟诵技巧,而艺术本体面孔关涉的则是诗歌的本质。虽然柏拉图对于城邦正义的思考将三幅面孔凝聚统摄到一起,但也使得“柏拉图的艺术理论从其产生起,便有着美学上的聚焦以及道德上的争议”[15]。

须知,柏拉图的理念论思想并非专为艺术而设,而是其精神与物质对立的二元论唯心主义的产物,其目的在于“把真正意义上的存在只归之于精神,而将物质世界仅仅视作理念的模糊摹本”[16]。尽管如此,艺术本体面孔下的模仿概念却对后世艺术理论影响深远,“在西方理解再现性艺术及其价值的整个历史过程中居于核心地位”[17]。然而这个最为人所熟知的理念论意义上的模仿概念并不能完整地概括柏拉图的艺术模仿思想。实际上艺术功能面孔下的模仿概念对于另外两幅面孔的模仿概念不仅更具统摄作用,而且也是构建理想城邦正义大厦的重要地基。因此,艺术功能面孔下的模仿概念几乎贯穿柏拉图在《理想国》中对诗歌讨论的全过程。因为被动性与双重性限制下的模仿本能始终要求柏拉图关注模仿对象的内容,无论在探讨诗歌的形式还是探讨诗歌的本质时,对于诗歌在城邦的去留问题最终仍要回到诗歌内容的鉴别之上。抓住了具有统摄性的模仿概念,才能理解《理想国》中存在的诸多前后龃龉矛盾的诗学观念。

综上所述,柏拉图在《理想国》中所使用的模仿概念是复杂而多面孔的。只有明了三副面孔下的模仿概念及其相互关系,才能更准确而全面地把握柏拉图的艺术模仿论,同时方能理解《理想国》中诗学观念存在诸多前后龃龉现象的根源所在。

注 释:

①关于这两个词的使用,学界并未达成一致,常加以混用,并不做区分。人们通常认为摹仿一词更适用于文学艺术领域,但柏拉图的文艺理论实际上附庸于其城邦政治学说,并非单纯讨论文艺理论。故本文统一使用模仿一词。

②因史料问题,柏拉图和苏格拉底两人思想如何辨析与区分自古就是一大难题。本文并不纠缠于此,而是将《理想国》中的苏格拉底视作柏拉图思想的代言人。

③参见《理想国》(郭斌和、张竹明译,商务印书馆2017年版。下同,不再逐一注明)第三卷394D-396E处对模仿的讨论。

④柏拉图眼中的好人并非品格好而已,更重要的是要智力好。这种好人观显然具有贵族色彩,因为贵族比一般公民更富有闲暇接受大量教育,获取各种知识。参见《理想国》第三卷400E处内容。

⑤并非凡是颂神的诗歌都符合城邦要求,苏格拉底早在第二卷中便对神立下了两条法律:诸神只能是善因;神不仅外貌不变而且言行单一而真实。只有符合这两条要求的颂神之诗才能进入城邦。参见《理想国》第二卷380C-D、382E-383A处内容。

⑥参见《柏拉图文艺对话集》(朱光潜译,人民文学出版社1963年版)之《伊安篇》第7页至第12页对“神灵凭附”的描述。

⑦参见《理想国》第三卷403A-C处对快乐的讨论。

⑧对照比较《理想国》第三卷402E处与第十卷607A处。两处皆提及快乐与痛苦,且都将这两种情感置于节制或理性的对立面。