音乐干预疲劳驾驶试验平台的搭建与试验研究*

2022-01-18肖昊苏朱立源

肖昊苏,朱立源

(扬州大学 机械工程学院,江苏 扬州 225009)

0 引言

近年来,疲劳状态识别和干预已成为交通事故安全领域越来越重要的研究方向,对于提高车辆的安全性和降低交通事故具有重要的理论和实际意义[1,2]。音乐能够调节情绪,因此,作为一种疲劳干预手段正被学者们普遍应用于体育领域的运动型疲劳的恢复中,对积极的心理和身体状况的形成具有重要意义[3-5]。但是,不同的音乐风格在大脑的不同区域产生的刺激强度有所差异,从而在不同程度上影响驾驶员的情绪状态[6-8]。

本文搭建了音乐干预疲劳驾驶试验平台,采用正交试验分析方法,研究了不同类型音乐刺激下的驾驶员脑区的脑电信号(EEG)特征,分析驾驶员的疲劳状态,以得到干预疲劳效果最好的音乐类型,提出最优音乐干预方案,探索最佳干预音乐特征。

1 音乐干预疲劳驾驶试验台的搭建

1.1 总体设计

本文搭建的音乐干预疲劳驾驶试验平台由模拟驾驶系统、疲劳检测识别系统和音乐干预系统组成。

1.1.1 模拟驾驶系统

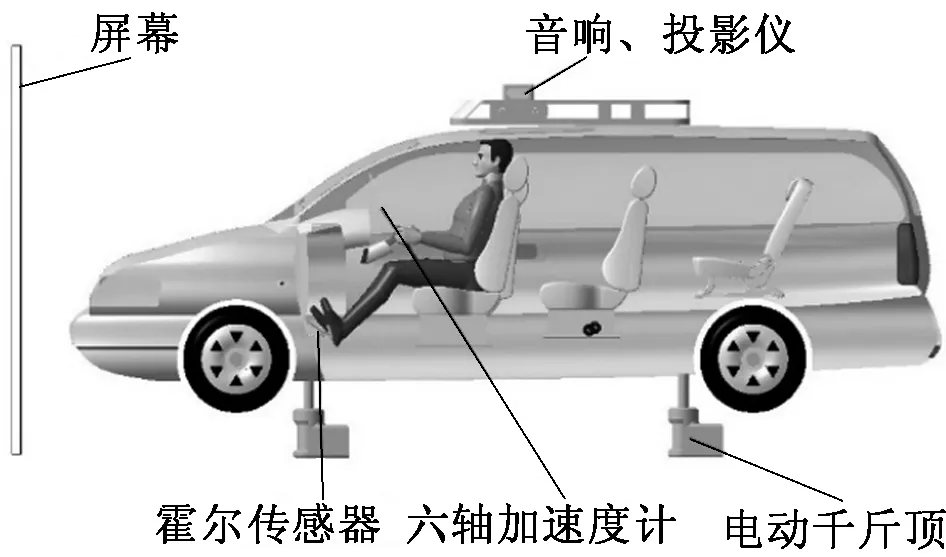

以别克GL8商务车为载体搭建模拟驾驶系统,采用图马斯特T150模拟驾驶软件模拟驾驶交通情况,在车辆前方布置投影屏幕,车顶支架上装有投影仪和音响;利用4个藤原DSJ370电动千斤顶支撑汽车底盘,使汽车的前轮悬空,微机与驱动按照特定的方式根据路况自动调节千斤顶的行程,模拟实际道路颠簸情况。模拟驾驶系统布置如图1所示。

图1 模拟驾驶系统布置

以模拟方向盘(如图2所示)代替别克商务车原有位置,利用固定运动传感器模块MPU6050在模拟方向盘上采集驾驶员的转向操作信息。保留原有的油门和刹车踏板,将OH49E小型多功能线性霍尔传感器放置在油门和刹车踏板下对应的车地板上,踏板下设有磁铁,当踩下踏板后磁铁与传感器发生距离变化,通过模拟信号采集油门和刹车踏板操纵数据,并转换成数字信号指令发送给计算机,如图3所示。

图2 模拟方向盘

图3 踏板与刹车控制板 图4 运动传感器 图5 脑电仪

1.1.2 疲劳检测识别系统

本文通过采集驾驶人的生理信息,并辅助以车辆行驶状态来判断驾驶员的疲劳状态。车辆行驶状态识别通过固定在方向盘上的运动传感器(如图4所示)模块MPU6050采集驾驶员方向盘操作姿态,并通过动态解算和滤波后,将数字信号传递到设计的嵌入式系统中,通过积分可以获得方向盘的变化;生理信息检测主要通过EmotiveEpoc+14脑电仪(如图5所示)内置的16个传感器采集脑电信号,利用EEG系统感测并学习驾驶员神经元电信号,输出14个频道的脑电波。

1.1.3 音乐干预系统

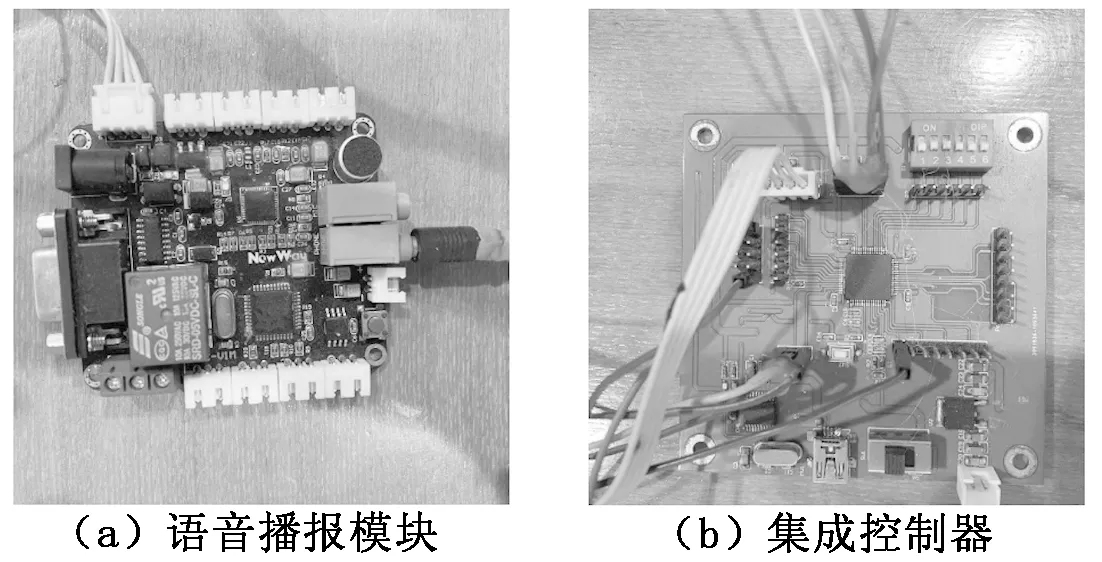

选用TELESKY语音播报模块,其具有16 GB内存,并支持MP3和WAV格式,体积小,存储容量大,固定在驾驶员前方仪表板右侧;声音播放装置的最大播放响度为85 dB,布置于驾驶员两侧。干预试验中,通过不同响度、音调、节奏确定相应歌曲后,由电脑通过USB接口将歌曲导入语音播报模块,响度通过音量旋钮调节,无源喇叭直接驱动音响进行歌曲播放。音乐干预与控制模块如图6所示。嵌入式系统中的控制CPU采用STM362F103R8T6芯片;脑电仪监测脑电波信号,进行音乐干预效果检测,各模块的功能在嵌入式系统的协调下完成。

图6 音乐干预与控制模块

1.2 试验平台验证

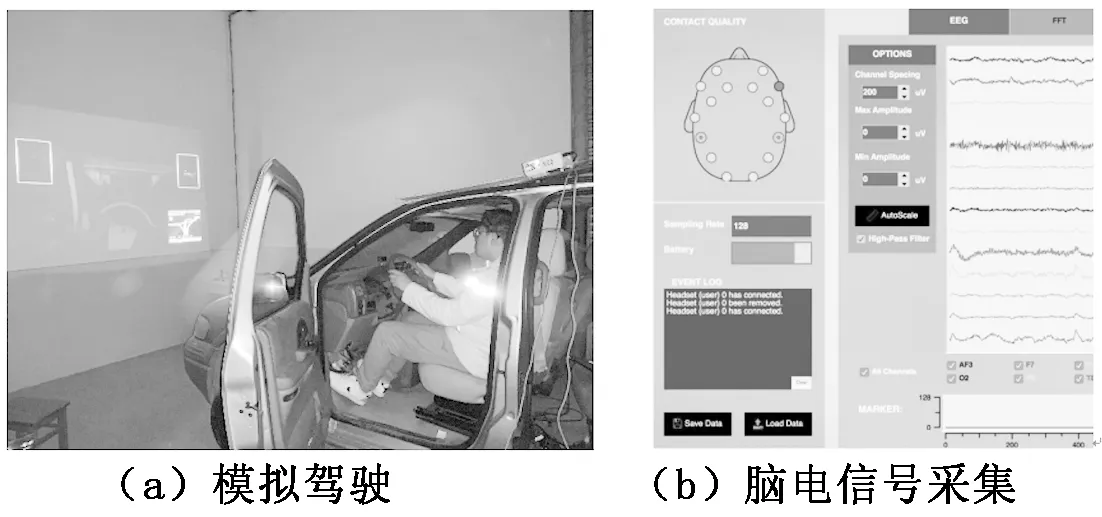

搭建好音乐干预疲劳驾驶试验平台后进行试验平台验证,如图7所示。验证结果表明:利用模拟驾驶模块通过选取不同路段来模拟不同驾驶情形,从而实现不同程度油门、刹车、转向配合下的行车状态;疲劳检测识别系统能准确采集驾驶员脑电波数据;音乐干预模块可播放选定的歌曲,脑电仪可实时检测出干预后的脑电信号。

图7 音乐干预疲劳驾驶试验平台验证

2 试验设计

2.1 试验方法

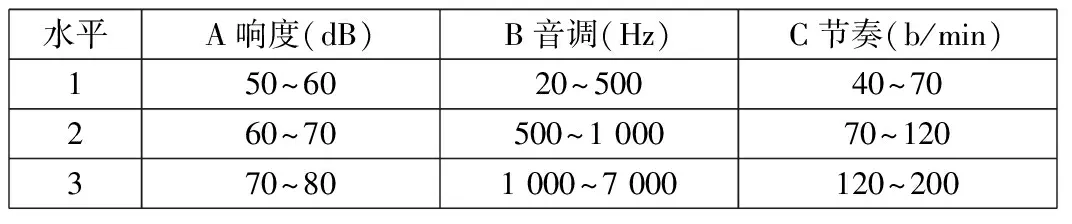

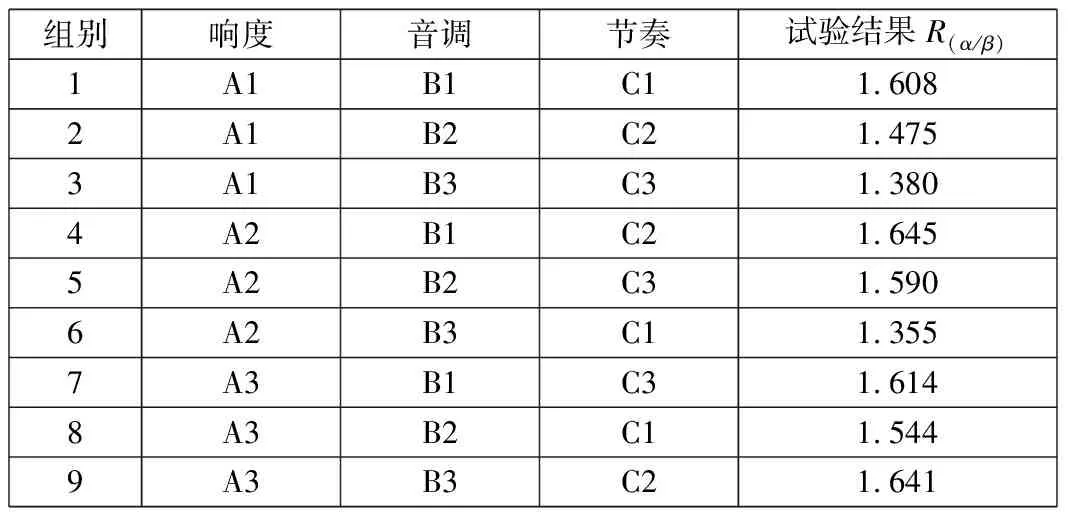

试验采用3因素3水平的正交试验法,选择音乐的3个主要特征参数:节奏、音调和响度。根据研究内容的特点,排除试验中其他影响因素,构成的正交因素水平表如表1所示。

表1 正交因素水平表

按照3因素3水平设计正交试验方案,选择具体的音乐歌曲和乐曲,正交试验方案如表2所示。

表2 正交试验方案

2.2 试验步骤

完整试验时间约为1 h,试验前对各试验设备进行调试检查,确保模拟驾驶试验过程中各设备均能正常工作,具体步骤如下:

(1) 受试者熟悉驾驶模拟器,工作人员为受试者演示讲解有关模拟驾驶平台操作的问题,熟悉测试设备,进行测试,并进行5 min的驾驶调整。

(2) 工作人员为被试者佩戴无线脑电仪,对所有设备进行初始化,在屏幕上准备模拟驾驶试验的路面场景,除被试者外,测试区域内不得有其他人员。

(3) 被试者佩戴脑电设备,开始60 min模拟驾驶,驾驶前28 min音乐不介入干预,被试者驾驶28 min后填写主观疲劳度调查问卷,并记录脑信号。

(4) 被试者开始剩余32 min模拟驾驶任务,音乐干预系统介入,并记录脑电信号。

(5) 试验结束,被试者再次填写主观疲劳度调查问卷。

(6) 完成试验,存储试验数据,为被试者拆除试验设备。

3 试验结果与分析

3.1 音乐类型对驾驶疲劳的影响

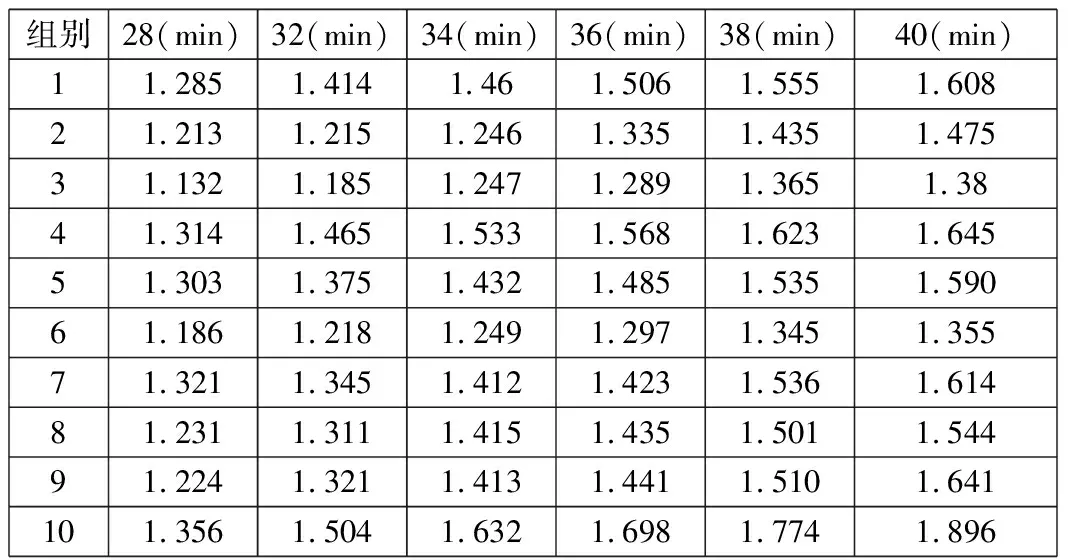

由于脑电指标R(α/β)能够显著反映被试者的疲劳状态,因此,本文主要基于R(α/β)来评价不同音乐类型对疲劳驾驶的影响。本试验中,被试者在驾驶第28 min时音乐系统开始介入疲劳干预,分析音乐干预12 min后被试者脑电指标R(α/β)的变化,如表3所示。其中1组~9组为音乐干预后的脑电指标,第10组为无干预情况下的脑电指标数据。由表3可以发现,虽然不同的音乐类型干预后被试者的脑电指标R(α/β)均随驾驶时间的增加呈现上升趋势,但是相对于无音乐干预,不同音乐类型均对被试者的脑电指标的上升具有显著的抑制效果。结果表明不同音乐类型均能够有效抑制驾驶疲劳,但仍不能完全解决驾驶疲劳问题。

表3 音乐干预后被试者脑电指标R(α/β)的试验结果

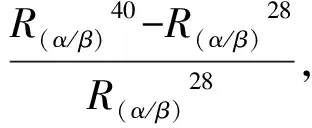

表4 音乐干预12 min后被试者脑电指标变化程度

3.2 音乐特征对疲劳干预效果的影响

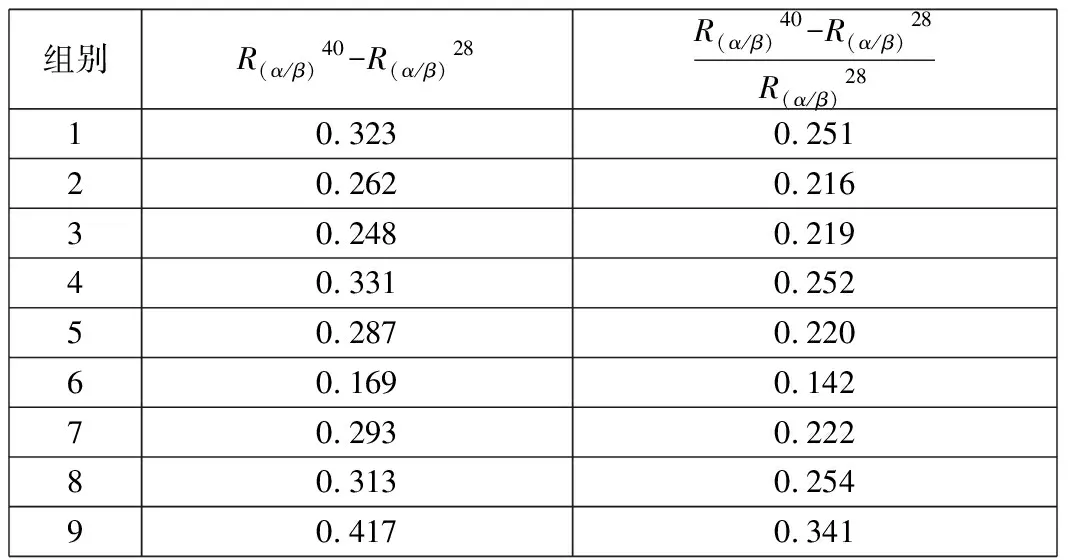

为了分析音乐特征对疲劳的干预效果,对音乐干预后被试者脑电指标试验数据进行极差分析。本文选择驾驶40 min时各因素不同水平正交试验结果进行分析,如表5所示。

表5 驾驶40 min时各因素不同水平的正交实验结果

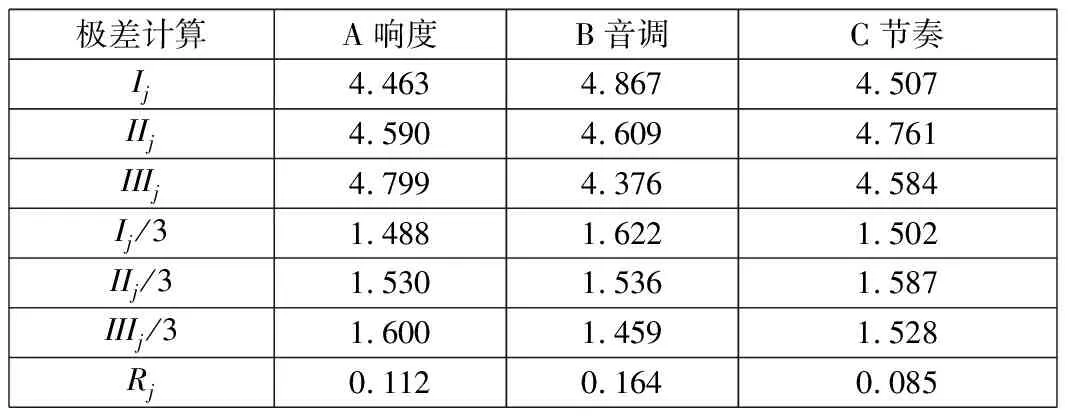

设定Ij为j因素水平“1”的数据之和,IIj为j因素水平“2”的数据之和;IIIj为j因素水平“3”的数据之和。通过分析获得了驾驶40 min时各因素不同水平的正交试验极差分析结果,如表6所示。其中,音乐响度、音调、节奏的极差分别为:0.112、0.164、0.085,且R音调>R响度>R节奏,表明音乐的音调(因素B)对驾驶疲劳干预效果最为明显。

表6 驾驶40 min时各因素不同水平的正交试验极差分析结果

4 结论

本文通过构建音乐干预疲劳驾驶试验平台,采用正交试验分析方法研究了不同音乐特征对疲劳驾驶脑电指标的影响。试验结果表明:不同的音乐类型对被试者的疲劳程度均有明显的抑制作用,且第6种音乐干预方案(即音乐响度为60 dB~70 dB,音调为1 000 Hz~7 000 Hz,节奏为40 b/min~70 b/min时),对被试者疲劳干预的效果最好,表明响度适中、音调较高、节奏舒缓的音乐对疲劳抑制效果显著;此外,发现音乐特征中的音调对驾驶疲劳干预的影响最明显。